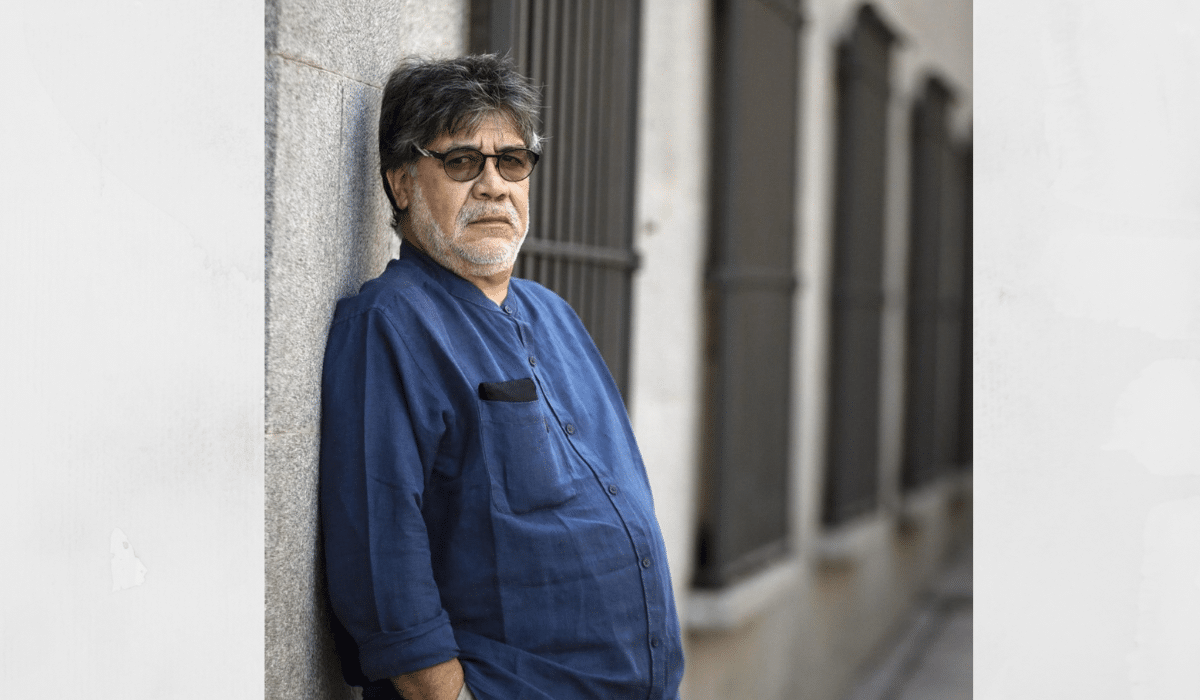

Nel tuo romanzo, La fine della storia pubblicato in Italia da Guanda attraversi latitudini e ripercorri momenti storici diversi, combinando fatti realmente accaduti e finzione. In queste pagine e nel personaggio di Belmonte quanto c’è della tua storia personale?

Belmonte e io condividiamo molte cose; abbiamo lo stesso passato da militanti, siamo stati quasi negli stessi posti e abbiamo conoscenti in comune.

Hai dedicato il libro alla tua compagna, la poetessa Carmen Yáñez, la prigioniera 824 di Villa Grimaldi. In questo centro di tortura della polizia segreta di Pinochet “regnava” Miguel Krassnoff che nel 2011 è stato condannato a 120 anni di carcere per crimini di lesa umanità. Anche tu sei stato prigioniero della dittatura. Cosa ha significato a livello personale indagare su fatti di quel periodo storico per la costruzione del romanzo?

Non è mai semplice affacciarsi sull’abisso dell’orrore. L’inchiesta è stata soprattutto una conferma di ciò che sapevo già. Tuttavia mi ha permesso di mettere in ordine le informazioni e trasformare dati, nomi e notizie in letteratura. In ogni caso, affrontare situazioni del recente passato che hanno a che fare con i campi segreti di detenzione, con la tortura e le sparizioni forzate, è qualcosa che faccio con completa delicatezza e pudore, per rispetto verso le tante persone che hanno subito questi crimini.

L’ombra di quello che eravamo e dei fatti che sono accaduti in quegli anni in America Latina, ci accompagna sempre. Pensi che manchi una memoria collettiva, al di là di quella personale, che consenta di evitare che la storia si ripeta?

Il problema non è se ci sia o no memoria collettiva. Il problema è l’intenzione di annientare la memoria collettiva, di cancellare la storia e tutti quei fatti che oggi risultano scomodi al potere. Per esempio mentre ti rispondo, in Argentina, il governo di Macri sta liberando dei delinquenti condannati più volte per crimini contro l’umanità. Si tratta di torturatori, assassini, ladri di beni delle vittime della dittatura civico-militare degli anni 70. La legge dell’obbedienza dovuta (emanata nel 1987 allo scopo di sollevare i militari dalle responsabilità, senza possibilità di prova contraria, ndr), le amnistie, gli indulti, le liberazioni di criminali “per ragioni umanitarie” hanno avuto e hanno come obiettivo l’oblio dei crimini, l’eliminazione della memoria collettiva e della storia.

Sempre per Guanda è appena uscito in Italia Vivere per qualcosa, un dialogo a tre con José “Pepe” Mujica e Carlo Petrini sulla felicità. Cos’è la felicità per Luis Sepúlveda e per chi e cosa vale la pena vivere?

Immagino che ci siano molte definizioni di felicità. Una potrebbe essere quella che cantava Palito Ortega, un cantante argentino degli anni 60. Per me la felicità ha a che fare con l’armonia esistenziale che si raggiunge solo dove c’è giustizia sociale. Vivere senza paura e tra persone che non hanno paura, vivere senza l’oppressione di non sapere se domani si riuscirà a mangiare o no, e tra esseri umani che non sentano quella stessa oppressione. La felicità è un diritto e una questione sociale, si raggiunge con lo sforzo collettivo e si vive lottando per conquistarla.

Il modello neoliberista basato sul concetto di consumismo indiscriminato si è venduto per anni come l’unico possibile. Però ci offre un mondo virtuale, costruito solo sulle cose materiali. Cosa possiamo o dobbiamo fare per superare questo concetto e immaginare un futuro diverso per le nuove generazioni?

La proposta neoliberista consiste nell’accumulare ricchezza in poche mani, offrendo la possibilità di consumare come palliativo per coloro che restano fuori dall’élite ristretta che si arricchisce. L’idea della società di consumo, che consuma e si consuma, si appoggia su una serie di negazioni minori che portano a negazioni maggiori. Si nega l’accesso alla conoscenza di come, chi e dove si produce ciò che si consuma; si nega l’accesso all’informazione riguardo lo sfruttamento dei lavoratori e delle materie prime necessarie per i prodotti che si consumano; si nega l’accesso alla informazione riguardo l’impatto della produzione di massa sulle realtà sociali presso cui si svolge gran parte del processo produttivo e sulle sue ricadute nel nostro ambiente sociale, lavorativo e politico. Questa serie di negazioni porta ad accettare il consumo come unica proposta di vita. Ci privano della condizione di cittadini per farci acquisire lo status di consumatori.

Abbandonando l’idea di costruire società migliori ci ritroviamo a vivere con meno giustizia, sanità, educazione, sicurezza e cultura. Cosa possiamo fare?

Resistere, anche se è difficile resistere. E fare di questo atteggiamento la pietra angola re della nuova etica di cui la vita ha bisogno.

Come vedi la situazione in Cile, pensando alle elezioni presidenziali di novembre e al difficile momento storico-politico dell’America Latina?

In Cile c’è un panorama abbastanza coerente con una esperienza politica che si è esaurita. Nel 1990 si recuperò la normalità democratica, ma come disse il primo presidente post dittatura, quella cilena sarebbe stata, e lo è ancora, una democrazia “entro i limiti del possibile”. Quali siano questi limiti è molto chiaro: il modello economico neoliberista imposto dalla dittatura civico-militare è intoccabile, così come lo è la Costituzione che lo garantisce. Le forze politiche che presero in carico i successivi governi, una coalizione di “centro sinistra” e la destra tradizionale “pinochetista”, si unirono in un profilo unico di amministratori del sistema ereditato dalla dittatura dando continuità al modello economico neoliberista imposto dal 1973 in poi. Allo stesso tempo ci sono state alcune conquiste nel campo dei diritti umani, sono stati celebrati processi e comminate condanne ai militari criminali della dittatura, ma senza toccare mai nessun civile, responsabile tanto quanto gli aguzzini in divisa. Le politiche dei governi post dittatura hanno frustrato qualsiasi speranza di cambiamento generando delusione, abulia, fatalismo e rassegnazione. Alla intoccabilità del sistema, che ha fatto del Cile il Paese con la maggiore crescita economica e al contempo il più socialmente diseguale dell’America Latina, si è aggiunta la corruzione di quasi tutta la classe politica al governo. Che ha ceduto a ricatti sistematici, anche quotidiani, per legiferare nella direzione di una crescente perdita di potere dello Stato e di un sempre maggiore concentramento della ricchezza in poche mani. Bisogna ricordare che il Cile è l’unico paese al mondo che ha privatizzato tutta l’acqua. Ogni singola goccia dei fiumi, dei laghi, e anche i ghiacciai delle Ande. Come se non bastasse il governo cileno ha privatizzato anche il mare, consegnando lo sfruttamento senza controllo delle risorse marine a sette gruppi economici. Fino a dieci anni fa nessuno si è opposto a questa deriva. Poi gli studenti hanno iniziato a reagire mettendo in discussione il funzionamento del sistema. Oggi alcuni dirigenti della rivolta studentesca sono parlamentari e stanno dimostrando che è possibile fare politica senza essere corrotti. Poggia su di loro l’unica possibilità di cambiamento.

Durante la dittatura di Pinochet ti è stata tolta la tua cittadinanza naturale. Ora, dopo oltre 30 anni, l’hai recuperata. Cosa hai provato nel ricevere la notizia della restituzione?

Mi tolsero la cittadinanza cilena nel 1986. Io ero in esilio in Germania, ad Amburgo, e da lì partecipavo alle attività della resistenza. Collaboravo soprattutto con Analisis, un settimanale informativo che diventò il bastione della lotta contro la dittatura e che per questo pagò un caro prezzo, come l’uccisione di Pepe Carrasco, editore internazionale del giornale. Un giorno il dittatore emise uno dei suoi “decreti transitori” e tolse la nazionalità a 86 cileni in esilio, me compreso. Mi è stata restituita meno di due mesi fa. Come ho reagito? Con un po’ di allegria perché si riparava una ingiustizia e allo stesso tempo con tristezza perché molti dei miei compagni condannati alla condizione di apolide, nel frattempo sono morti. Mi sarebbe piaciuto festeggiare con un uomo molto degno, il generale dell’aviazione Sergio Poblete, un ufficiale integro che fu torturato dai propri compagni d’armi. Ricordo che dal suo esilio in Belgio cominciava qualsiasi intervento e azione di solidarietà con il Cile dicendo: “Mi chiamo Sergio Poblete, sono generale della Repubblica del Cile e socialista”. Mi sarebbe piaciuto celebrarlo con lui, ma è morto senza mai chiedere né implorare che gli fosse restituito il diritto alla sua nazionalità. Quanto a me, sono stato contento ma non ho espresso il minimo ringraziamento, perché non si dice grazie al ladro che ci ha restituito ciò che ci aveva rubato.

L’intervista di Gabriela Pereyra a Luis Sepulveda è stata pubblicata su Left del 13 maggio 2017