Sono trascorsi settant’anni da un evento che ha trasformato il Medio oriente e il mondo intero, la fondazione dello Stato di Israele e la Nakba, la catastrofe del popolo palestinese.

Nel libro Israele, tra mito e realtà. Il movimento sionista e la Nakba palestinese settant’anni dopo, in uscita per Alegre ed. il 17 maggio 2018, di cui anticipiamo un estratto, i due corrispondenti de il manifesto Michele Giorgio e Chiara Cruciati, ripercorrono la storia e l’attualità dell’idea di Israele, ricostruendo la genesi del movimento sionista e le sue conseguenze sulla popolazione palestinese.

Gli autori mettono a fuoco alcuni concetti ideologici fondanti lo Stato ebraico e le politiche concrete che ne sono conseguite in questi decenni. Un puzzle composto di frammenti diversi, ognuno dei quali fornisce un angolo di visuale sul progetto sionista e la sua attuale realizzazione: l’uso della terra e del lavoro, dei concetti di cittadinanza e nazionalità, la proprietà e la sua confisca, il concetto di ritorno, lo Stato unico, il sionismo e il neosionismo.

In questi settant’anni si è passati da un sionismo “socialista”, fondato sul mito della conquista della terra e del lavoro, a un nazionalismo religioso, con inevitabile spostamento a destra della società israeliana. Oggi prevale la narrazione sionista della storia della Palestina, che rimuove costantemente che nella terra promessa del racconto biblico dove i sionisti intendevano fondare uno Stato c’era un altro popolo, che sentiva quella terra come propria per il semplice fatto che ci viveva da secoli e secoli. Ed è questa l’origine della contraddizione irrisolta tra il mito di un focolare ebraico dove far tornare un popolo a lungo perseguitato, e la realtà di un progetto coloniale di insediamento.

**#**

«Lo Stato di Israele è stato creato sulla Nakba, non si può parlare dell’esistenza dello Stato di Israele come è oggi senza la Nakba. È la precondizione alla fondazione dello Stato di Israele come Stato ebraico. E ancora oggi non esisterebbe senza preservare la Nakba»1.

«Il tentativo di realizzare e mantenere una maggioranza ebraica in Palestina è l’obiettivo fondamentale del sionismo. È il principale strumento di impedimento del diritto al ritorno e di negazione della Nakba»2.

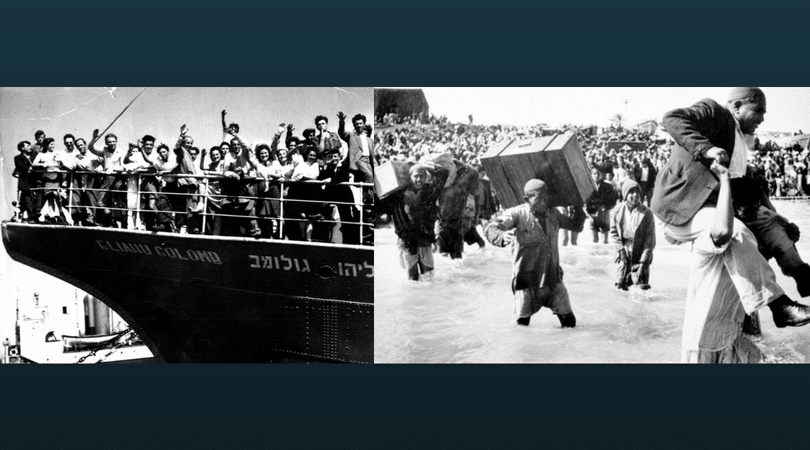

La maggioranza ebraica, l’espulsione della popolazione indigena: sono questi i due elementi che hanno plasmato e reso concreto il progetto sionista di creazione di uno Stato ebraico. Il nodo è qui, nel duplice concetto di ritorno – uno legalizzato, l’altro negato – che le due narrative producono e riproducono. Un circolo vizioso nel quale l’esistenza e la realizzazione del primo (il ritorno nell’ideologia sionista) sono sia la causa che l’effetto del mancato espletamento del secondo (il ritorno palestinese, così come definito dal diritto internazionale e radicato nel discorso di liberazione nazionale).

Il concetto di ritorno è colonna del progetto ideologico sionista perché suo principale strumento. La suggestiva e originaria narrazione del “popolo senza terra per una terra senza popolo” ha alla base il necessario trasferimento e la conseguente stabilizzazione dei migranti ebrei dal mondo nella Grande Israele, immagine biblica tuttora utilizzata dalla diplomazia israeliana dei più recenti governi per giustificare un progetto di matrice coloniale.

Una volta formulate le proprie basi concettuali, il movimento sionista si è trovato di fronte a una serie di potenziali ostacoli da superare per realizzare a pieno il sogno di un focolare ebraico in Palestina: l’acquisizione della terra e delle proprietà esistenti, l’eliminazione (o, come avvenuto, la radicale limitazione) della popolazione indigena e la sua sostituzione con la popolazione desiderata. Ovvero, facilitare l’immigrazione ebraica nel neonato Stato di Israele attraverso un mix di suggestioni religiose e strumenti pratici.

A modellarsi è il concetto di “ritorno” ebraico, che va ben oltre – sul piano prettamente semantico ma anche su quello puramente ideologico – quello di immigrazione. L’ebreo che il sionismo aspira a condurre in Israele non sta emigrando in uno Stato a lui estraneo, ma sta ritornando nella nazione a cui naturalmente appartiene.

Su questa base politico-ideologica si fonda la cosiddetta “legge del ritorno”, tra le prime approvate dal neonato parlamento israeliano: pubblicata nel 1950, conferendo il diritto a compiere l’aliyah (la salita, ovvero il ritorno) a ogni ebreo, da qualsiasi parte del mondo provenga, afferma che «ogni ebreo ha il diritto di stabilirsi in questo paese».

L’inserimento di tale concetto di ritorno, esclusivo ed escludente su base religiosa, ha istituzionalizzato strumenti già esistenti e ampiamente operativi. A partire dall’Agenzia ebraica, fondata dal movimento sionista durante il Mandato britannico della Palestina, nel 1923, a rappresentanza degli ebrei già presenti e, dal 1929 in poi, con lo scopo dichiarato di facilitare l’immigrazione ebraica in territorio palestinese sia attraverso l’acquisizione di terre che nella formulazione di precise politiche che agevolassero i trasferimenti.

Ente semi-statale, ha operato alla costruzione del futuro Stato in simbiosi e stretta collaborazione – come un’unica macchina – con gli altri enti nati in quegli anni, dal sindacato Histadrut al Jewish National Fund: prendendo possesso di beni immobili, formando unità paramilitari (le Haganah, nucleo fondante il futuro esercito israeliano), costruendo ospedali e scuole. Fino a essere dichiarata, il 14 maggio 1948, governo provvisorio dello Stato di Israele guidato da David Ben Gurion. Conclusa quella prima fase transitoria, l’Agenzia ebraica si è dedicata alla ricerca di nuovi potenziali migranti – attraverso l’apertura di filiali in tutto il mondo – e all’inserimento economico, sociale e “culturale” dei nuovi arrivati. Dal 1967 in poi, dall’inizio dell’occupazione militare di Gerusalemme est, Gaza e Cisgiordania, ha destinato parte delle risorse umane e finanziarie alla gestione e facilitazione delle attività di espansione coloniale. […]

Per garantire l’esistenza di uno Stato ebraico non era sufficiente l’immigrazione della popolazione desiderata. Questa doveva completamente sostituirsi alla popolazione indigena e preesistente, quella palestinese, che nel 1948 contava oltre un milione abitanti di diverse affiliazioni religiose (musulmana, cristiana, ebrea le principali).

La Nakba, la catastrofe del popolo palestinese, è la concretizzazione della “rimozione” dell’ostacolo: l’espulsione dell’80% della popolazione palestinese, oltre un milione di persone, verso i futuri territori occupati e fuori dai confini della Palestina storica, verso Egitto, Libano, Siria, Giordania, Iraq, e la distruzione di oltre 500 villaggi arabi. […]

Ma perché l’assenza fosse permanente Israele aveva bisogno di compiere un passo in più: mantenere “viva” la Nakba attraverso il divieto al ritorno, stavolta quello della popolazione non desiderata. Lubnah Shomali, direttrice esecutiva dell’ong palestinese Badil, spiega: «Nella legislazione israeliana sono due le leggi che impediscono il diritto al ritorno palestinese. La legge del ritorno che lo riconosce solo a chi è ebreo, caratterizzandosi dunque come normativa discriminatoria perché compie una distinzione sulla base della religione; e la legge per la prevenzione dell’infiltrazione. Quest’ultima, risalente al 1954 e oggi utilizzata dal governo Netanyahu per cacciare i richiedenti asilo africani, è stata implementata subito dopo la fine della guerra, nel 1948, quando migliaia di palestinesi provarono a tornare, convinti di poterlo fare. Il loro tentativo di rientrare a casa imbarazzò profondamente Israele che ha dunque introdotto in una legge, e dunque “legalizzato”, lo strumento per impedire che i rifugiati palestinesi ponessero fine immediata all’obiettivo sionista di una patria per ebrei. Non si è trattato dunque solo di espulsione, ma del successivo mantenimento di tale status attraverso l’impedimento fisico a esercitare il ritorno: la legge infatti stabilisce che chiunque entri in Israele illegalmente sarà trattato come infiltrato e bloccato. Come? O ucciso sul posto (migliaia di palestinesi sono morti così dopo il 1948) o arrestato e detenuto in una prigione israeliana o deportato. Si è così generata una realtà unica: la Nakba è divenuto un processo attivo e continuato nel tempo e non riferito a un periodo specifico e limitato».

Ma proprio perché negato il ritorno è colonna portante del movimento di liberazione nazionale e della narrativa palestinese. Sviscerato dalla politica, narrato in innumerevoli opere d’arte, da romanzi, poesie, canzoni, dipinti, fumetti, il ritorno è anima dei palestinesi in quanto popolo della diaspora. Il trauma vissuto nel 1948 con la scomparsa fisica dell’80% della propria società; la distruzione (avvenuta in pochi mesi) dell’intera struttura sociale, culturale ed economica; gli anni difficili di ricostruzione della propria identità nazionale; hanno segnato e segnano ancora oggi il modo di definizione di se stessi come individui e come collettività.

1 Sergio Yahni (ricercatore dell’Alternative tnformation center), in Practicalities of Return ii, Badil, 2015

2 Manar Makhoul (ricercatore di Badil), in Practicalities of Return ii, Badil, 2015