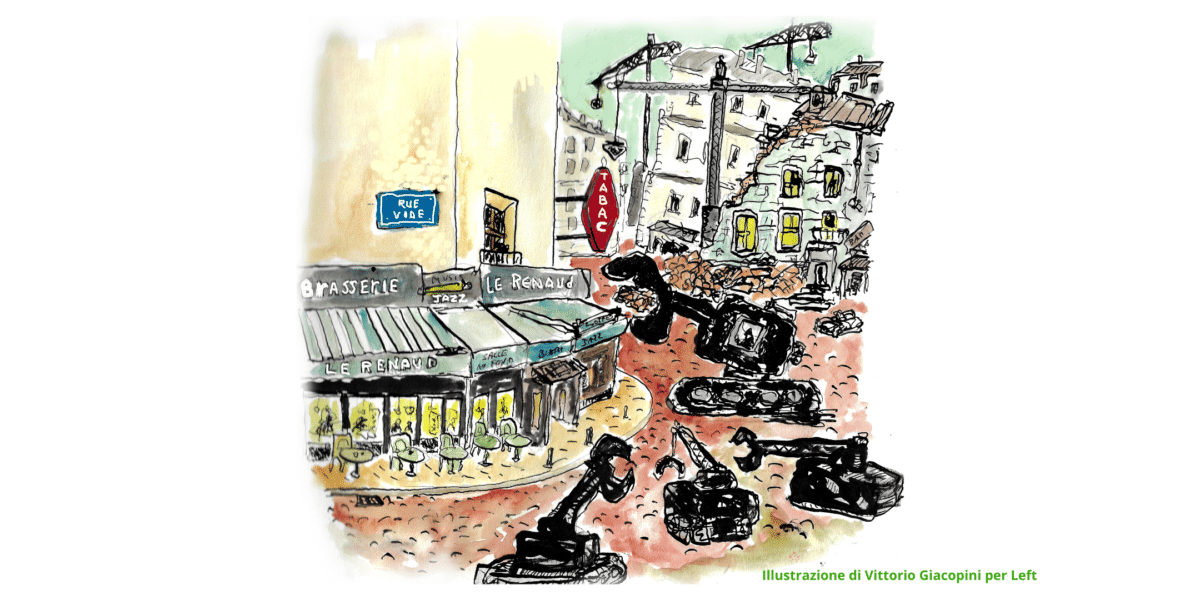

Le mani sulla città. Quelle invisibili dell’ideologia neoliberista che, attraverso il braccio armato di palazzinari e costruttori senza scrupoli, sfregia il paesaggio e costruisce nuovi ghetti. Deregulation urbanistica, zooning, cementificazione ad oltranza segnano il volto del territorio. Gli esempi sono tantissimi, dalle interminabili periferie senza identità che assediano il centro storico di Roma, alla laguna di Venezia intossicata dalle grandi navi, fino alla crescita esponenziale e cacofonica di Istanbul, che annulla le millenarie radici multiculturali e cosmopolite di questa straordinaria città ponte fra Oriente e Occidente. Le mani sulla città, però, sono anche quelle, sapienti, della buona architettura, che sa immaginare e dare forma a edifici e quartieri che rispondono ad esigenze sociali e politiche, creando e ricreando spazi urbani a dimensione umana e collettiva. Influenzando positivamente la qualità della vita, progettando freespaces (per dirla con Yvonne Farrell e Shelley McNamara, curatrici della Biennale architettura 2018), riaffermando il binomio democrazia e sostenibilità. Di questi due opposti modi di mettere le mani sulla città ci occupiamo in questo volume, con reportage da metropoli simbolo di questa trasformazione epocale – Mosca, Istanbul, Pechino, Londra, Lisbona, Roma, Venezia, Firenze ecc – e chiamando architetti, sociologi e urbanisti a confronto. Se è vero che il cambiamento rapido delle città è cominciato con l’industrializzazione stessa, è altrettanto vero che nel nuovo millennio le megalopoli stanno andando incontro a una trasformazione totale, sotto la spinta di un potente inurbamento (in questo quadro il diritto alla città diventa un tema assolutamente centrale). Per averne un’idea basta dire che nel 1850 in città viveva circa il 3% della popolazione mondiale, mentre oggi la percentuale si aggira intorno al 54%. Secondo le previsioni nel 2030 si arriverà al 70%.

Uno degli aspetti più drammatici di questa accelerata urbanizzazione è che più di un miliardo di essere umani vive in slums, mentre nelle grandi città occidentali – pensiamo per esempio alle banlieue parigine – sono sorte delle vere e proprie enclave separate. È il nuovo apartheid urbano che nelle metropoli americane (e non solo) separa minoranze ultra ricche da vaste maggioranze di poveri. Esempio lampante di questo conflitto che si è aperto fra architettura e democrazia sono i quartieri per miliardari circondati da mura, fili spinati, telecamere e strettissimi controlli. Se ne trovano in Messico, in Brasile, in Sudafrica ed anche in Occidente. Più spesso, anche da noi, le città sono contrassegnate da quartieri dormitorio, che formano una barriera, un confine definitivo, un capolinea. Come il Corviale a Roma. Un problema che non riguarda solo le periferie più povere: con la crescita esponenziale dello sprawl sono tanti i quartieri senza identità, senza piazze e luoghi di ritrovo che non siano centri commerciali. Marc Augé anni fa coniò il termine “non luoghi” per parlare di questi spazi commerciali e di transito standardizzati, omologati dalla globalizzazione. Un fenomeno, la globalizzazione, che se da un lato ha democratizzato il turismo, rendendolo di massa, dall’altra sottopone centri storici allo stress di un numero esorbitante di visitatori. Il problema sorge in particolare quando città come Firenze vengono ridotte a una Disneyland dell’antico, sfrattando botteghe e servizi per gli abitanti, a favore del bric a brac delle multinazionali del turismo. Con tanto di ordinanze che impongono assurde norme di decoro urbano, come quella voluta dal sindaco di Firenze Nardella, che vieta di sedersi sulle panchine a mangiare e bere dopo una certa ora. Misura che finisce per colpire solo i senza fissa dimora. Accanto alla “turistificazione” delle città cresce l’ostracismo verso i più poveri. Non è un caso se i centri storici di Venezia e Firenze continuano a perdere abitanti. Queste problematiche vengono approfondite qui da illustri urbanisti, fra i quali, Vezio De Lucia, Edoardo Salzano (che ricordiamo con riconoscenza e affetto) e Paolo Berdini. Insieme invitano a una presa di posizione e a un nuovo impegno civico dal basso, per resistere e opporsi alla speculazione, alla privatizzazione degli spazi pubblici e all’annullamento della memoria che minaccia i centri urbani.

Importante è anche la riflessione sull’identità dell’architetto come capacità di visione, rapporto con l’umano e rifiuto di logiche neoliberiste, come suggeriscono lo storico dell’arte Salvatore Settis e gli architetti Corrado Landi e Camilla Ariani. «Si è sempre costruito per politica, fin dalla polis, l’architettura è l’arte che ha il più immediato e necessario impatto politico» ha scritto Fabio Sani ne L’architettura e la morte dell’arte (1996). «Antonio da San Gallo, uomo colto e difensore dell’ordine costituito, progettava edifici per il potere politico. Michelangelo, indipendente e difficilmente controllabile, usava il potere politico per affermare le sue idee. La storia ci dice che l’architettura ha sempre avuto una valenza politica. Essa fa le scelte, ma è l’architetto che cerca una forma e ha il dovere etico di opporsi alla cattiva politica».