Ne La fattoria degli animali (1945) George Orwell scrisse una delle frasi più abrasive della letteratura del Novecento: «Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri». Non gli fu perdonata questa critica allo stalinismo in un momento in cui la Gran Bretagna con la Russia erano alleate contro la Germania. Curiosamente fu il poeta conservatore T. S. Eliot, per conto della casa editrice londinese Faber & Faber, a comunicargli il rifiuto di pubblicazione con una lettera del 13 luglio 1944.

Con l’altro suo celeberrimo romanzo Millenovecentottantaquattro (1947, edito nel 1949) inventò la figura del Grande Fratello, diventando il più fiero critico di quello che oggi chiameremmo il capitalismo della sorveglianza.

In entrambi i casi però, a ben vedere, non si tratta di distopie, di utopie negative come spesso si è detto; certo quelle che Orwell esprime non sono visioni ottimistiche, ma spronano a costruire un diverso futuro dell’essere umano e della società.

Ma c’è anche un altro fatto che ci colpisce tornando a sfogliare Millenovecentottantaquattro e che non appare di primo acchito. Indirettamente Orwell (pseudonimo di Eric Arthur Blair) scegliendo quel titolo, sembra voler alludere anche alla difficoltà e al contempo alla forte esigenza di nuovo rapporto fra uomo e donna. Eileen O’Shaughnessy scomparsa prematuramente nel 1945 e sua compagna di vita e nella lotta al franchismo in Spagna, nel 1934, un anno prima di incontrare Orwell, aveva scritto una poesia dal titolo “The End of the Century 1984”.

Una recente biografia di Sylvia Topp, Eileen. The Making of Orwell (Unbound, 2020) ci dice qualcosa di più di quella donna misteriosa (dalle lunghe gambe e «dal viso di gatta»), lettrice di inglese all’università e psico pedagogista, sostenne Orwell nei suoi progetti di scrittura, accettando la sua idea un po’ folle di vivere in campagna, senza luce e senza soluzioni igieniche adeguate; condizioni certo non ideali per lo stesso Orwell che aveva una salute precaria.

Fra loro si sviluppò un rapporto aperto, creativo sul piano artistico, ma anche inquieto e burrascoso, del tutto insolito per i tempi.

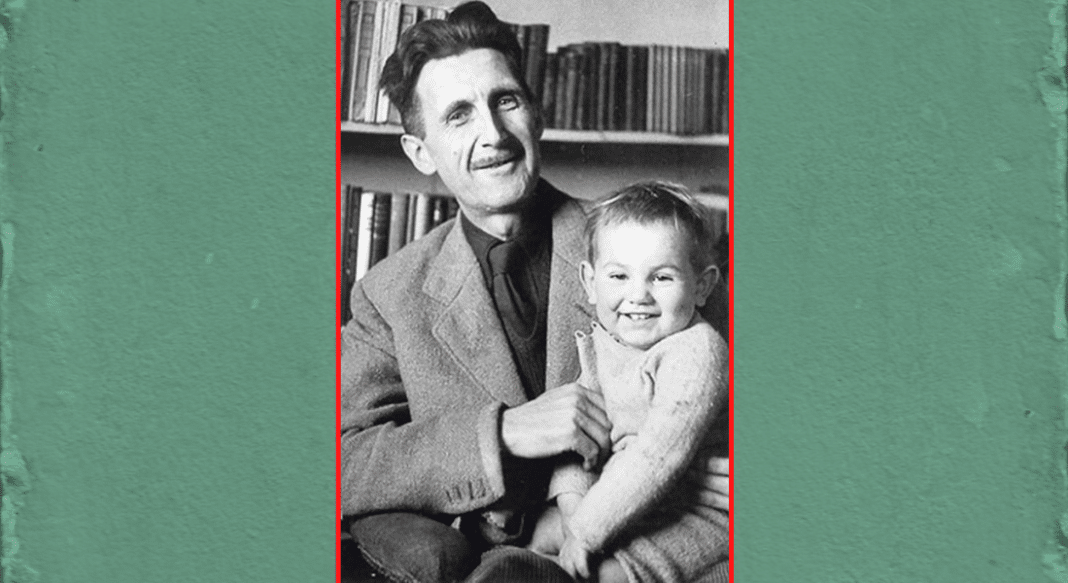

Insieme, per iniziativa dello scrittore, decisero di adottare un bambino, Richard Horatio Blair, oggi riservato ingegnere che solo una decina di anni fa è uscito dal silenzio per raccontare di un Orwell padre attento, premuroso, che si prese personalmente cura di lui. Raccontiamo questo lato più intimo e personale dell’enigmatico autore di Millenovecentottantaquattro, perché ce ne restituisce u po’ il lato umano, offuscato dal fatto che nell’immaginario collettivo la sua figura sia quasi scomparsa dietro a quell’aggettivo “orwelliano”, che ci parla di agghiaccianti forme di potere corrotto, oppressivo e tecnocratico.

In realtà a rileggere oggi quel celebre romanzo non vi scorgiamo minimamente tracce di quell’antiumanesimo heideggeriano che lo portava il filosofo di Essere e tempo a condannare la tecnica in nome di una regressiva difesa della selva, della patria, del sangue.

Al contrario, Orwell in Millenovecentottantaquattro, come in tutta la sua opera e nella vita, si pose sempre dalla parte della liberazione e della difesa della dignità umana opponendosi ad ogni forma di potere dispotico a cominciare dall’imperialismo britannico.

«Il ragazzo euroasiatico che camminava accanto a me indicò il punto da cui venivamo, con un sorriso d’intesa; lo sa, signore, che quando il nostro amico – intendeva il morto impiccato – ha saputo che il suo appello era stato rifiutato si è pisciato addosso? Di paura. Prego prenda una delle mie sigarette signore. Le piace il mio nuovo astuccio di argento, signore? L’ho preso da un venditore ambulante, due rupie e otto anna. Di gran classe, in stile europeo». Così Orwell scriveva nel 1931 per The Adelphi in un pezzo dal titolo “Un’impiccagione”.

In quel testo che ora Mattioli 1885 ripropone in una interessante raccolta di scritti dal titolo George Orwell autobiografia per sommi capi lo scrittore raccontava l’inaccettabile annientamento di un essere umano e lo scandalo della “normale” routine che lo accompagna. Assistere a quell’impiccagione in Birmania portò Orwell ad appendere l’uniforme di ufficiale della polizia imperiale britannica. Le sue parole risuonano profondamente in questi giorni mentre nella Birmania di oggi di consuma un’ennesima strage militare, con centinaia di vittime fra i civili.

«È strano – scriveva Orwell – ma fino a quel momento non mi ero reso conto cosa significasse uccidere un uomo sano e cosciente…quando vidi il prigioniero farsi da parte per evitare la pozzanghera compresi il mistero, compresi quanto fosse indicibilmente sbagliato stroncare una vita nel pieno del suo vigore. Quell’uomo non stava morendo era vivo come noi… noi e lui eravamo un gruppo di uomini che camminavano insieme, che vedevano, sentivano, percepivamo e decifravano lo stesso mondo. E tra due minuti, con uno schiocco improvviso, uno di noi se ne sarebbe andato – una mente in meno, un mondo in meno».

Decidendo di abbandonar l’uniforme lo scrittore decideva di separarsi nettamente anche dalla propria famiglia, essendo lui nato nel 1903 in India dove suo padre era funzionario dell’amministrazione britannica. Vicino ad idee socialiste e, a suo modo, marxista Orwell non sopportava l’ideologia che diventa sopraffazione, annichilimento e annullamento della persona. Per questo si schierò contro il nazifascismo, per questo lasciò tutto per andare a combattere in Spagna contro il regime di Francisco Franco rischiando la vita, per questo ebbe il coraggio di denunciare lo stalinismo che aveva tradito gli ideali della rivoluzione socialista. Per questo rimase solo.

Come notava Geno Pampaloni (ora in 1984, Chiarelettere), Orwell era un irregolare dal piglio brusco e asciutto, dall’umorismo scostante, snob per estrazione sociale ma interessato e consonante con la vita di operai e dei barboni conosciuti personalmente vivendo per strada a Parigi, mentre provava a scrivere senza grande successo e faceva il lavapiatti per sopravvivere.

Pur fra le sue molte contraddizioni, rileggendo oggi i suoi testi, particolarmente quelli più autobiografici contenuti in questa nuova antologia edita da Mattioli 1885, emerge con forza l’immagine e lo spessore di uno scrittore profondamente innamorato dell’umano. Sono testi eclettici, colti, ma mai astratti o auto compiaciuti.

Qui ritroviamo anche il bellissimo “Perché scrivo” del 1946, in cui rievoca la sua aspirazione di diventare scrittore, coltivata fin da bambino.

«Avevo l’abitudine – ricorda – tipica dei bambini soli di inventarmi storie e di fare conversazione con personaggi immaginari e credo che fin dall’inizio le mie ambizioni letterarie si siano mescolate alla sensazione di essere isolato e sottovalutato. Sapevo di avere dimestichezza con le parole e la forza di affrontare realtà spiacevoli e pensavo che questo desse vita a una specie di mondo tutto mio nel quale potevo prendermi una rivincita sui fallimenti della vita quotidiana».

Erano gli anni in cui maturava il suo spirito anticlericale, avendo sperimentato sulla propria pelle la violenza della scuola cattolica. Un anticlericalismo che da grande diventerà maturo ateismo, scevro da accenti positivisti, mosso da un forte impeto morale e ideale.

Un ateismo mai rinnegato, nonostante abbondino le letture in chiave metafisica della sua opera e si sia tentato in ogni modo di tirarlo per la giacchetta sotto questo profilo.

In “Perché scrivo” appare salda la sua visione ma anche ambizioso l’intento programmatico: «Slancio estetico. Percepire la bellezza del mondo e delle parole». «Spinta storica. Desiderio di vedere le cose per ciò che sono, portare alla luce i fatti e registrarli ad uso dei posteri». «Scopo politico dove la parola politico ha l’accezione più ampia possibile. Desiderio di spingere il mondo in una certa direzione, di far cambiare idea alla gente sul tipo di società per cui dovrebbe lottare». Ancora una volta, concludeva, «nessun libro è del tutto privo di influenze politiche. L’idea che l’arte non debba avere niente a che fare con la politica è di per sé una presa di posizione politica».

Leggilo subito online o con la nostra App

SCARICA LA COPIA DIGITALE