Incendi, terremoti, alluvioni, bufere, inquinamento delle falde…Ce n’è per tutte le stagioni e a volte, al di là delle stesse stagioni, i disastri ambientali si ammucchiano nel nostro Paese, contemporaneamente, uno sull’altro.

Adesso – come ogni anno – l’Italia sta andando a fuoco a causa della siccità, delle mancate misure preventive e manutentive, dello sfaldamento delle competenze antincendio del corpo forestale voluto dal Pd di Renzi, del sistematico disinvestimento in uomini e mezzi, della privatizzazione dell’aviazione antincendio, della sostanziale latitanza delle forze armate nel supporto alla Protezione civile.

Protezione civile che, al netto della generosità dei suoi volontari e delle sue volontarie, si trova costantemente in uno stato di cronica inadeguatezza: se per un disastro non viene dichiarato lo stato di calamità naturale i suoi volontari (che evidentemente per vivere fanno altro) possono intervenire soltanto il fine settimana perché l’eventuale sospensione dal lavoro non verrebbe riconosciuta e retribuita.

Un disastro nel disastro con chiare e pesanti responsabilità politiche.

Perché di fronte alle conseguenze del caos climatico, degli eventi calamitosi e della voracità capitalistica ecocida che sono le vere minacce alla nostra sicurezza e sopravvivenza i governi di centro destra-sinistra o tecnici si girano sempre dall’altra parte?

Perché il nostro parlamento ed i nostri governi sono occupati da un unico partito consociativo atlantista, bellicista e liberista a cui del cambiamento climatico e (della giustizia sociale) non importa sostanzialmente nulla.

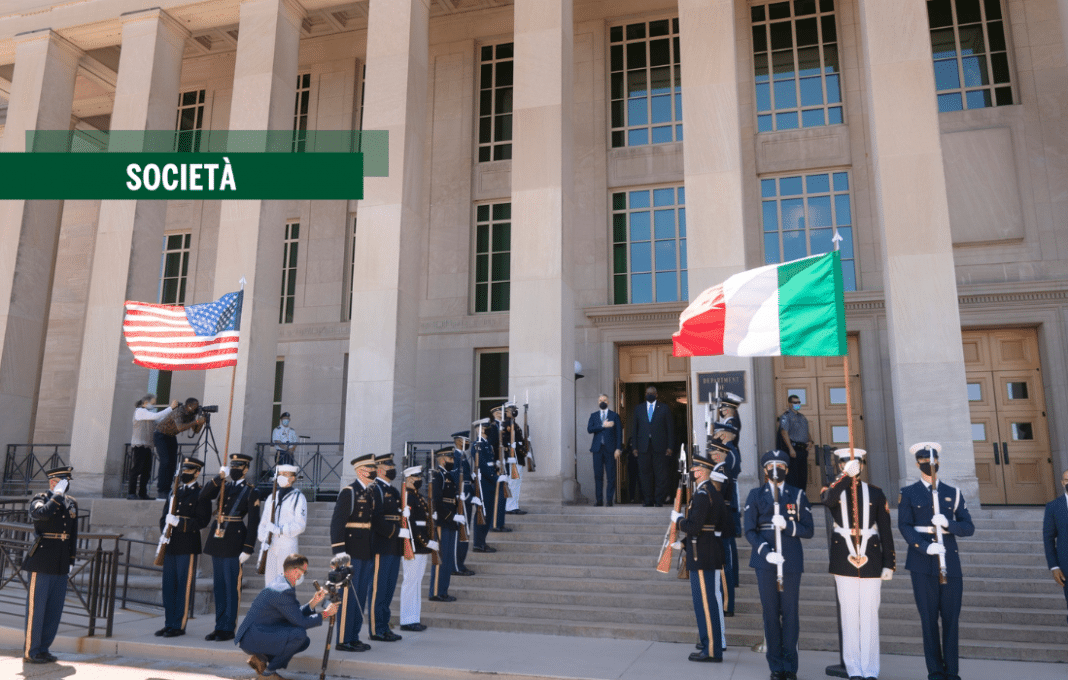

Perché per queste forze politiche, da Fratelli d’Italia al Pd passando per la Lega, i temi della “sicurezza” e della “difesa” e del cosiddetto “interesse nazionale” del Paese vengono fatti coincidere solo con la belligeranza atlantica ed il sostegno perpetuo all’industria bellica nazionale. È il partito unico dei banchieri, delle multinazionali e dei bombardieri.

Con il pretesto della guerra in Ucraina la Nato ha deciso che il 2% del Pil da dedicare alle spese militari non sarà più un punto d’arrivo ma un punto di partenza e che in totale la forza di reazione rapida dell’Alleanza dovrà passare dagli attuali 40.000 effettivi a 300.000. Una (quasi) decuplicazione epocale.

Cosa significherà tutto ciò per un Paese come l’Italia sempre in prima fila nell’esaudire le richieste strategiche della Nato e degli Stati Uniti?

Passeremo dagli attuali 80 milioni al giorno spesi per una folle belligeranza, ai 100 milioni al giorno e poi oltre…

Per fare cosa?

Non certo per garantire “sicurezza” e “difesa” dalle vere minacce di cui abbiamo appena accennato ma per inseguire le minacce ed i nemici indicati dalla Nato partecipando da protagonisti alla dissennata corsa agli armamenti globale e alla connessa nuova guerra fredda.

Ma questa escalation bellicista non è cominciata ieri…

In uno studio sulla trasformazione delle forze armate pubblicato nel 2011 due analisti dell’Istituto affari internazionali, Michele Nones e Alessandro Marrone, arrivavano a queste conclusioni:

«Possedere capacità militari integrabili e bene equipaggiate è una pre-condizione, necessaria ma non sufficiente. Oggi, infatti, conta se queste capacità sono effettivamente impiegate, possibilmente al massimo livello di complessità, incluse operazioni combat. Se invece le capacità restano, per scelta politica, inutilizzate, allora diventano inutili come strumento di sostegno della politica estera e dello status internazionale dell’Italia. Non siamo più ai tempi della Guerra fredda, quando bastava “mostrare i numeri” ovvero presentare capacità teoricamente disponibili, anche a prescindere dal loro effettivo impiego…»

In sintesi oggi dobbiamo sparare con tutto quello che possiamo produrre «…al massimo livello di complessità…» oppure di questo esercito professionale non ce ne facciamo proprio niente. Non si tratta quindi di una mera esibizione di potenza: perché “rango e status” del nostro Paese possano aleggiare alti nel firmamento della così detta Comunità internazionale questa potenza deve essere impiegata, dimostrata sul campo, spesa insieme ai nostri partner Nato.

E sembra proprio che il partito unico della guerra abbia recepito la dottrina: l’Italia è il secondo Paese dopo gli Stati Uniti per presenza di truppe e assetti nelle missioni Nato.

L’organizzazione basata sul volontariato professionale, richiesta dagli Stati Uniti agli alleati al vertice Nato di Roma del 1991, ha rappresentato la chiave di volta tecnica e giuridica di questa belligeranza. Da quel vertice infatti emerse che non sarebbero più serviti eserciti territoriali difensivi ma corpi di spedizione professionali da integrare in un nuovo standard tecnico-organizzativo di proiezione di forza: la Nato si preparava a diventare apertamente offensiva e a percorrere le immense praterie che il crollo dell’Unione sovietica aveva aperto.

Alla prova dei fatti la professionalizzazione delle Forze armate ha quindi accompagnato la militarizzazione della politica estera del nostro Paese (e guarda caso di tutti quelli che la hanno adottata come modello per le Forze armate).

Per cambiare rotta bisogna avere il coraggio politico di abbandonarla. Esigere una riduzione delle spese militari e una conversione dell’industria bellica senza toccare la forma professionale delle forze armate, cioè l’attuale modello di difesa, è come avere una macchina da corsa e poi pretendere che funzioni col motore di una utilitaria.

Ma a noi, cittadine e cittadini, non serve a nulla una macchina da corsa che gareggi nei circuiti della belligeranza globale, a noi serve una utilitaria che possa districarsi per le piste forestali del nostro fragile Paese.

Rifondazione Comunista fu l’unico partito ad opporsi con lungimiranza a quella contro riforma delle forze armate. L’alternativa che si propose con il Ddl Russo Spena nel 1999 consisteva in un sostanziale ridimensionamento della leva militare/civile ed un suo adeguamento democratico (con aumento delle opzioni civili e l’istituzione di un Dipartimento di difesa civile e nonviolenta).

La proposta non venne nemmeno presa in considerazione: la postura difensiva che ne sarebbe derivata e che oggi sarebbe già “a regime” nel supporto massiccio e concreto alla protezione civile, non era compatibile con la nuova fase offensiva di rilancio della “Nato globale” e col nuovo concetto di difesa che, in barba al dettato costituzionale, ricomprendeva gli interessi nazionali nella difesa in armi del Paese.

Allora come oggi il monolitico e trasversale partito unico atlantista si mise sull’attenti.

Oggi abbiamo bisogno che tutte le risorse potenzialmente disponibili vengano organicamente impegnate nella difesa dalle vere minacce alla sicurezza dei cittadini come i terremoti, i grandi incendi, le alluvioni, il dissesto idrogeologico.

Solo in questo quadro di ragionamento riusciremo a tenere insieme la riduzione delle spese militari, la conversione dell’industria bellica, la difesa ambientale, una nuova politica estera e militare di pace e distensione, fuori dalla Nato.

La revisione dei concetti stessi di “sicurezza”, “difesa” ed “interesse nazionale” dovrebbero affiancare e sostenere una proposta di riforma organica di tutto il comparto: abbandono del modello offensivo/professionale, riassetto delle forze armate in funzione difensiva/territoriale sviluppando concrete sinergie, non sostituzioni, col settore civile nelle emergenze ambientali; ripristino della Guardia Forestale come corpo civile di polizia ambientale e adeguamento della politica industriale di Leonardo alle nuove necessità delineate dalla riforma del comparto.

Una riforma indispensabile per accompagnare la ridefinizione della politica estera dell’Italia in senso neutrale e cooperativo ed un protagonismo nei processi di disarmo convenzionale e nucleare.

Non un ritorno al passato ma semmai un necessario ritorno al futuro.