Su Mario Botta il mondo degli architetti è diviso. Da una parte vi è il gruppo che vuole una architettura dinamica, aperta, slanciata nelle direttrici del mondo circostante, dall’altra c’è chi aspira ad una architettura chiusa su stessa, statica, spesso simmetrica che si pone in maniera autonoma nei luoghi. Proprio per la stessa statura dell’architetto – ticinese di nascita e residenza, ma profondamente legato per formazione alla cultura italiana – i due gruppi sono non-comunicanti, anzi ostili. Gli uni – diciamo i decostruttivisti – snobbano, gli altri – chiamiamoli gli accademici – ammirano. Appartengo al primo gruppo. Ecco dunque subito il valore della mostra “Mario Botta. Sacro e profano” al Museo nazionale delle arti del XXI secolo (Maxxi) di Roma (la cui chiusura è stata prorogata a domenica 23 ottobre, ndr). Spingere a ripensare, riflettere, apprezzare al di là degli steccati partigiani per cercare un parere il più possibile equilibrato.

Vale la pena ricordare che sul finire degli anni Settanta del Novecento il giovanissimo Mario Botta – nato nel 1943 a Mendrisio dove ha il proprio studio e dove ha fondato una sua Accademia di Architettura – rappresentava una luce in un mondo dell’architettura che stava diventando invaso da archi e colonne e da un kitsch che combinava il pop di Las Vegas con una ricostruzione dell’antico come quella dei cellophane trasparenti che si vendevano nei libretti al Colosseo. Botta in questa fase aveva creato alcune opere sobrie. Usava quasi sempre un mattone in cemento grigio (il ”Leca” di norma 50 centimetri per 25) che definiva una costruzione secca, ritmica e stereometrica. Ma allo stesso tempo l’architetto apriva grandi aperture sul paesaggio e intriganti doppi livelli negli interni, giocava con luce e ombre, usava l’angolo retto, ma a volte anche forme curvilinee. Una parrocchia, una piccola casa, una scuola apparivano baluardi contro il kitsch e il post-moderno. Si era laureato nel 1969 allo Iuav con Carlo Scarpa e Giuseppe Mazzariol (veneziano come Scarpa e direttore della Fondazione Querini Stampalia) e aveva lavorato in precedenza con Louis Kahn e Le Corbusier. Aveva anche lui subito una “certa” influenza da Aldo Rossi, ma i due maestri gli avevano fornito un robusto antidoto. Faceva parte della cosiddetta Scuola ticinese comprendente per esempio il valente coetaneo Ivano Gianola, Mario Campi ed altri tutti presenti nella mostra del 1975 a Zurigo “Tendenzen – Neuere Architektur im Tessin”.

Con il mio amico e collega Luigi Franciosini avemmo giovanissimi la fortuna di costruire una grande villa. Anche noi guardavamo a Le Corbusier e a Kahn e trovammo in Mario Botta un fratello maggiore. Per spiegare come vanno le cose tra schieramenti, Bruno Zevi appena vide la casa inorridì e disse: “Ma è Botta questo, no giammai!”. Fu pubblicata lo stesso nella Guida Zanichelli dell’Architettura italiana la nostra Villa a Sutri. Credo che l’aneddoto sia istruttivo per spiegare la rilevanza del giovane Botta nei primissimi anni Ottanta. Godeva di straordinaria stampa in Italia soprattutto Lotus International e un poco Casabella, il giovane Francesco Dal Co ne era un attento estimatore e soprattutto lo storico inglese Kenneth Frampton, che cercava di costruire un argine contro il kitsch post-modernismo che dilagava negli Stati Uniti, trovava in Botta un campione di “Regionalismo critico”. Frampton intendeva dire che il linguaggio di derivazione modernista aveva la forza di essere declinato in maniera ogni volta diversa a secondo delle aree geografiche, storiche e culturali in cui nasceva l’opera. Gli architetti di Spagna e Portogallo e Mario Botta e la “Tendenza” del Canton Ticino costituivano ottime prove di questa tesi.

Eppure, nonostante le belle promesse, mano a mano che gli anni Ottanta avanzavano, i progetti di Botta si ingrandivano di dimensione, diventavano enfatici e cominciavano a rendere – almeno chi vi scrive, che pure ne era stato un ammiratore – perplesso. Se alla piccola dimensione di una casa mono familiare una certa staticità di impianto e di forme erano quasi preziose, quando la dimensione aumentava le opere diventavano sempre più rigide e monumentali anzi, diciamola tutta, pretenziose. Molti, forse troppi incarichi legati al grande successo non facilitavano un senso della misura. Alcune opere – come il museo a San Francisco – apparivano come una gigantesca montagna artificiale calata dall’alto. Quanto di più amavo i Morphosis architects – che avevano creato il Palazzo Federale molto vicino all’edificio di Botta – con le loro mutevolezze, le loro vibrazioni di materiali, il loro cambiare lo stesso edificio a seconda delle caratteristiche delle strade e della città circostante. A questo punto creai un teorema. Botta era sempre molto bravo, ma solo nel piccolo, non nel grande. Per esempio avevo molto apprezzato la biblioteca come addizione alla Villa del professor Oechslin a Einsiedeln oppure negli interni come quelli della Fondazione Querini Stampalia a Venezia.

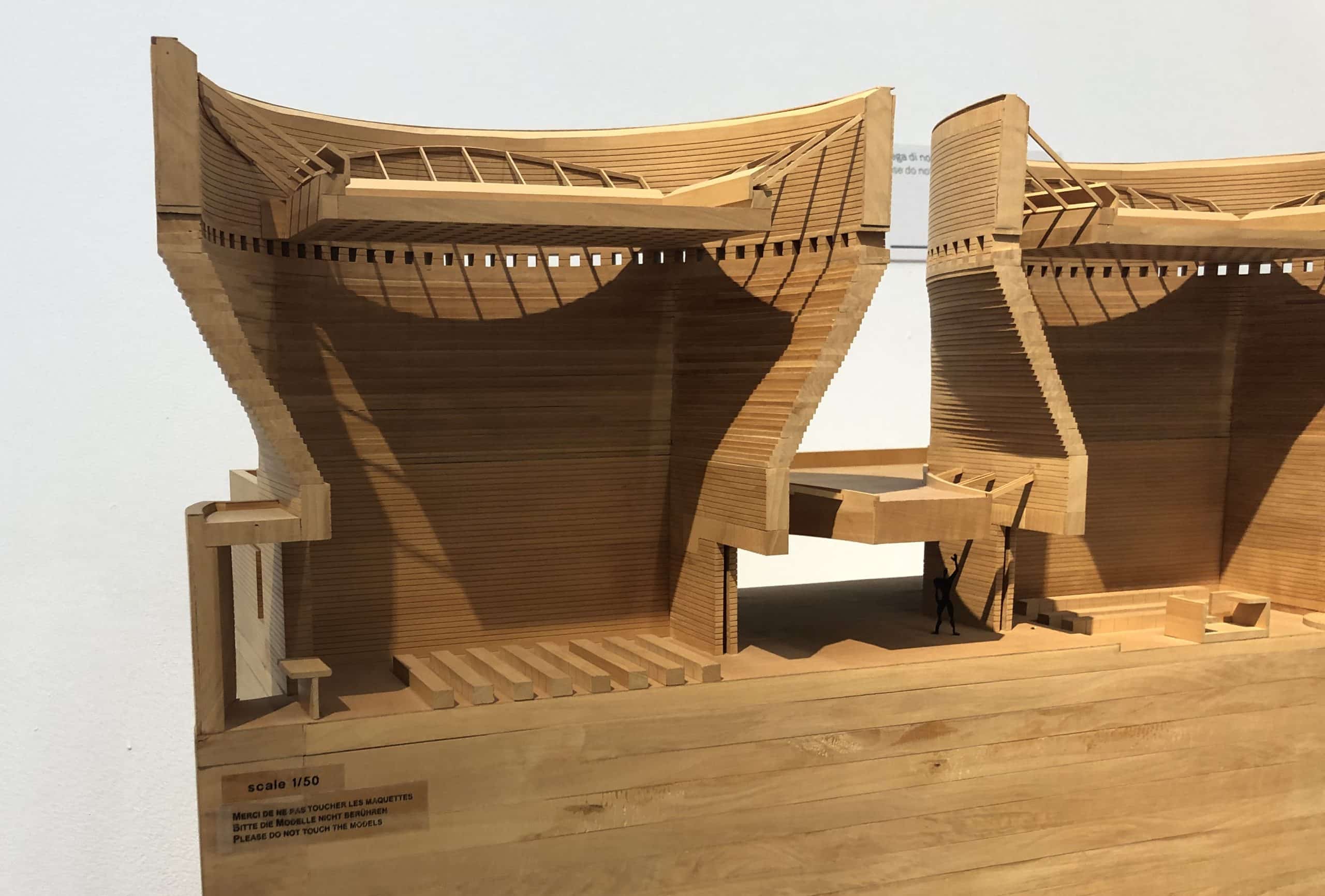

Torniamo ora alla mostra al Maxxi e alla ricalibratura di questo giudizio. Innanzitutto l’esposizione è stata una gioia degli occhi. All’entrata la successione di una serie di modelli in legno hanno una bella intensità plastica e suggeriscono un respiro spirituale: accolgono il visitatore con una grande impressione di bellezza (eh si!). Ci ricordano che Botta conosce l’arte e si autodefinisce scultore e architetto ed è stato vicino al minimalismo anni settanta alla Donald Judd. Ma quello che era stato a volte greve nelle sue opere, in questa ouverture alla mostra diventa plastico. La tensione dei due corpi sono un yin e yang, un abbraccio: non voluttuoso come il Ginger e Fred – la celebre costruzione di Frank Gehry a Praga – ma che invita ad un respiro profondo nella sua stessa ieraticità.

La mostra prosegue sempre mettendo in primo piano i modelli in legno massello delle sue architetture. A volte in sezione fa comprendere la spazialità, a cominciare dal San Carlino alle Quattro Fontane che Botta ricostruisce al vero a Lugano con una interessante scarnificazione per far emergere il dirompente significato spaziale. E poi molte chiese, visto il tema della esibizione. Il ciclo in cui si inserisce “Mario Botta. Sacro e profano” si chiama Nature. Ve ne sono state sette e ricordo molto bene quella bellissima di Francesco Venezia, che forse era stata la prima, e poi quella di UNstudio per la mia vicinanza a questo studio d’avanguardia (quasi agli antipodi di Mario Botta, per intenderci). Il ciclo Nature funziona bene: senza avere il peso di una vera e propria personale, ordina sufficienti materiali per far conoscere e per riformulare quando necessario il giudizio su un autore.

Mario Botta in questi materiali e in questi progetti esce affermando la statura di un architetto di primo piano: e poi il tema del sacro (molto più presente del profano – cioè i Musei – nella esibizione) ben si addice ai motivi della sua architettura. Ormai Botta è in grado di temperare la sua propensione al monumentale e allo statico con uno studio accurato di geometrie di rotazione che, come se fossero mani legate insieme o lastre di una formazione rocciosa complessa, aprono interstizi e fessure di luce nell’ombra. Trasmettono un aura di trascendenza, un risultato non trascurabile.

Accompagna il catalogo un piccolo libro molto interessante a cura di Pippo Ciorra e Margherita Guccione e che ci fanno cogliere il centro della mostra. «Se è facile passare dalle case di Botta ai suoi musei – scrive Ciorra – certamente è ancor più facile passare dalle case alle architetture religiose, “case” più grandi e accoglienti e più condizionate da questioni liturgiche, ma non necessariamente più severe o più monumentali. Grazie a chiese, sinagoghe, moschee, Botta ha spesso l’occasione di allontanarsi dai centri urbani e ritrovare l’amato rapporto esclusivo tra oggetto architettonico e luogo. I suoi edifici di culto sono grandi “case rotonde” o corpi “innalzati” nel paesaggio dove l’autore ha anche l’occasione per dispiegare l’amore per le altre arti e per la collaborazione interdisciplinare. Come nel caso di quello che appare come uno dei suoi capolavori, vale a dire la Cappella di Santa Maria degli Angeli realizzata insieme a Enzo Cucchi sul Monte Tamaro, una vera performance architettonica e spaziale applicata a un paesaggio speciale».

«I suoi musei – scrive Margherita Guccione – sono come cattedrali dell’arte o chiese luoghi di culto e di cultura in cui convivono purezza e simmetria delle forme, uso simbolico e strutturale della luce, gravità dei volumi e utilizzo di materiali naturali, in una sintesi spaziale potente e rivelatrice che sfida lo scorrere del tempo».

Da ricordare che Mario Botta ha costruito moltissimo in Italia a Rovereto, a Lecco, a Parma, a Pordenone, a Firenze, a Como e come si diceva a Venezia e ancora in molte altre città. Una sua opera molo interessante presente in mostra è La chiesa del Santo Volto a Torino. Vale senz’altro una visita ed una riflessione come la poetica cappella con Enzo Cucchi al Monte Tamaro sopra ricordata dal co-curatore.

* L’autore: Antonino Saggio è architetto e urbanista, docente di Progettazione architettonica e urbana all’università La Sapienza di Roma.

In alto, una vista della mostra “Mario Botta. Sacro e profano” al Maxxi di Roma