Importanti nuove edizioni stanno omaggiando Raffaele La Capria, dopo la sua scomparsa, avvenuta nel giugno scorso. Mondadori ha ristampato Ferito a morte e ha pubblicato Tu, un secolo, lettere. Minimum Fax a settembre ha pubblicato Cent’anni di impazienza. Un’autobiografia letteraria, in cui Raffaele La Capria, uno dei maestri della narrativa italiana del Novecento, parla di letteratura e vita, dedicando un capitolo a ciascuno dei suoi libri e all’epoca in cui furono scritti. Ma non ci basta. Per questo abbiamo chiesto un incontro ad Alexandra, figlia di Raffaele La Capria, che sarà presente alla giornata di studi promossa per il 25 ottobre alla Biblioteca nazionale di Roma in occasione del centenario della nascita dello scrittore. L’abbiamo incontrata nel piccolo salotto dell’attico vicino al Pantheon. Tutto sa di storia e memorie, tra libri, tantissimi, e alcune foto, bellissime, immancabili. Mi siedo e davanti a me spicca l’Olivetti Valentine rosso fiamma usata dallo scrittore, piccolo monumento ai tempi dedicati alla scrittura. Classe 1922, Raffaele La Capria avrebbe compiuto 100 anni il 3 ottobre. E l’aria si carica di emozione.

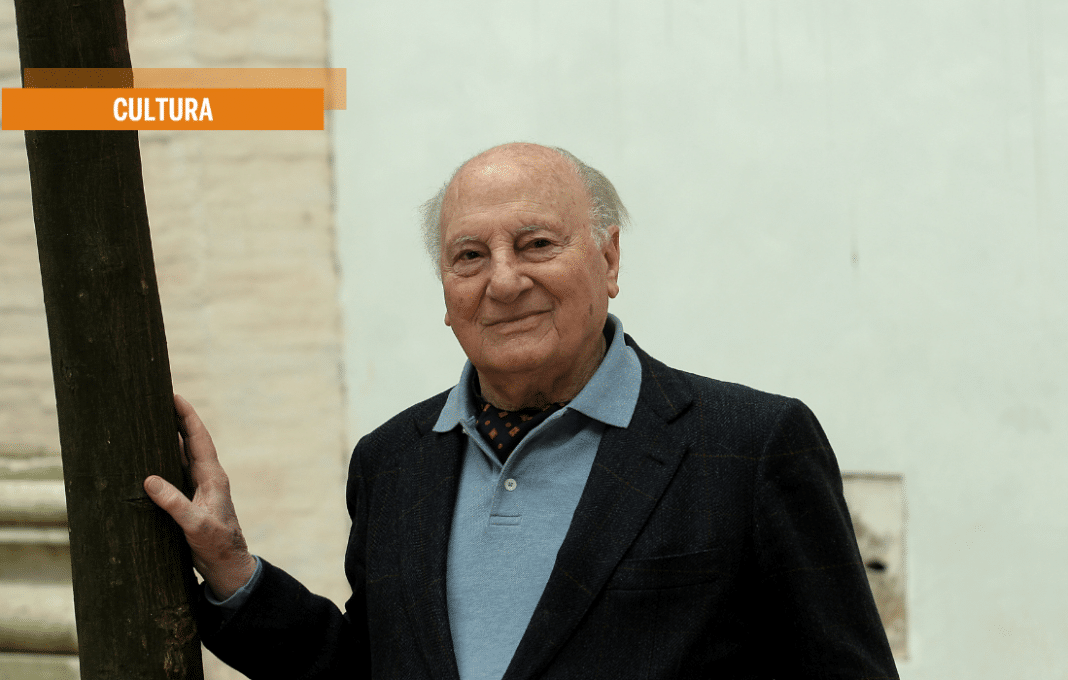

Chi era Raffaele La Capria? Certo, lo scrittore di Un giorno d’impazienza, il suo romanzo d’esordio del 1952. O ancora di più, il vincitore del Premio Strega nel 1961, con quel capolavoro di Ferito a morte dal successo inatteso e popolare. Un romanzo polifonico che incanta, come ebbe a dire Valentino Bompiani, seguito, negli anni, da molte raccolte di articoli, saggi, racconti e scritti di tipo civile. È stato l’autore di radiodrammi per la Rai e co-sceneggiatore, con Vittorio Caprioli, anche regista e superbo interprete di Leoni al sole (1961) tratto da Ferito a morte, e con l’amico fraterno Francesco Rosi, di film imperdibili come Le mani sulla città (1963), Uomini contro (1970) e Cristo si è fermato a Eboli (1980), traduttore di Cocteau, Sartre, Eliot, Orwell. L’unico scrittore a cui Mondadori ha dedicato due Meridiani.

Ma l’incontro con Alexandra La Capria mette a nudo il dietro le quinte umano di un magnifico, complesso e audace narratore e saggista. C’è con lei un dolore privato, sottile, intoccabile, in questo pomeriggio d’autunno. Ma tutto è reso impalpabile e leggero dalla freschezza dei ricordi, da un racconto che ci rende complici dell’irrequietezza e la passione di uomo alla continua ricerca di sé stesso e degli altri.

Parto dall’avventura umana di Ferito a morte, un romanzo che fa i conti con la rivoluzione formale del romanzo del Novecento, come ebbe a scrivere lo stesso autore, con il flusso di coscienza proustiano, con la lezione di Joyce, che troviamo nel potente e folgorante incipit che narra, come in un sogno, di una spigola sott’acqua, nella struttura a più piani temporali, nella scrittura che la segue, tradendo la trama.

Un capolavoro che sa leggere, con acume, attraverso l’inquietudine e la malinconia del protagonista, la crisi, più affettiva che sociale, di un mondo borghese alla deriva nell’immediato dopoguerra. Pochi autori hanno saputo impregnare racconti così complessi di poesia e musicalità. «Poesia e musicalità appartengono al lavoro del babbo – dice Alexandra, usando la parola del linguaggio familiare toscano, così rotonda e piena di affetto -. È riuscito a far confluire anche nei saggi sentimenti profondi, dando vita ad una scrittura particolarmente originale e poetica e trasformando anch’essi in narrativa. Il suo rapporto con la letteratura era quotidiano. Prendeva spunto da qualsiasi cosa, inattesa, lo stupisse, con un’attenzione speciale a particolari che poi ingrandiva, umanizzava e trasformava in racconto: la forma di una nuvola, una foglia che si muove, il gabbiano che arriva in volo. Il senso e la ricerca della sua scrittura era interpretare il vissuto più profondo, come riuscire a esprimere l’emozione traducendola in scrittura».

Come nella storia, di quando era bambino, del canarino che si posa sulla spalla che Raffaele La Capria ha sempre raccontato come una favola per raccontarsi.

«Era piccolo e quando questo canarino si posò sulla sua spalla, il suo cuore cominciò a battere fortissimo per l’emozione. Ma per lui dirlo così, come capitò di dirlo alla madre, non voleva dire nulla perché si era accorto che non si percepiva l’emozione che aveva provato. E allora è cominciata questa ricerca continua di come arrivare ad esprimere le emozioni nel racconto e nella scrittura».

«Per uno scrittore nascere a Napoli comporta sempre un pedaggio da pagare» ha scritto La Capria in “Introduzione a me stesso”, un testo scritto per la conferenza tenuta alla Sorbonne nel 2003 e che Left ha pubblicato nel 2014 e riproposto dopo la sua scomparsa. L’aggettivo “napoletano” – per lo scrittore – è come “un marchio di fabbrica” al contrario che in altri – Calvino piuttosto che Moravia – ai quali non viene sottolineata la provenienza. E nonostante la sua indiscussa e mai rinnegata identità napoletana, La Capria ha sempre intrattenuto con Napoli un «poetico litigio», come lui lo definiva. Amava senza riserve Palazzo Donn’Anna, a Posillipo, la sua origine, imponente e maestoso edificio quasi in rovina, nato dal mare e tagliato nel tufo, in cui aveva passato gli anni dell’adolescenza. Ma Napoli città era un’altra cosa. La lascia nel 1952 per Roma, come gli amici di sempre Antonio Ghirelli, Francesco Rosi, Giuseppe Patroni Griffi.

«Per il babbo – continua Alexandra – il rapporto con Napoli è sempre stato un rapporto conflittuale. La riteneva una città degradata, inquinata, autocompiaciuta. Lo aveva deluso. Anche se poi lui di Napoli è riuscito a farne, come scrittore, una voce europea. Ma in verità, non ne abbiamo mai parlato molto. È sempre stato molto riservato sull’argomento, ma l’ha espresso molto bene nei suoi libri. Quando parlava della città, lo faceva per raccontare della bellezza del golfo, di Palazzo Donn’Anna. La raccontava attraverso le strade. Napoli era in alcuni luoghi, pochi, scelti, precisi. Aveva dei posti intimi e delle persone a cui era legato da grande affetto. La Napoli vera è sempre stata per lui quella plebea, è quella del popolo con cui la borghesia non è mai riuscita ad entrare in contatto».

Alexandra continua il suo racconto sulla figura del padre: «A qualcuno che gli chiedeva che cos’era per lui la felicità, ha risposto: gli affetti, l’amore, l’amore per gli altri.

“La storia della bella giornata” (di Ferito a morte ndr.) nasce da qui. La bella giornata è l’attesa della felicità. È la vita. Poi arrivano alcune ombre che la contrastano e così questa felicità è interrotta dal dolore, non la riesci a vivere fino in fondo. C’è sempre l’attesa, quindi, più che la conquista. Lui parlava sempre dell’età della trasparenza, quella prima della guerra, e dell’età dell’inquinamento. La bella giornata sta nell’età della trasparenza, visibile, cristallina, pulita. Poi tutto si interrompe con la guerra, comincia l‘età dell’inquinamento e tutto diventa torbido. Le “false partenze” di cui parla sono quelle in cui pensi di avere raggiunto un punto, ma c’è sempre qualcosa che ti scompone la possibilità di arrivarci. E allora l’”impazienza” di conquistare qualcosa che non si riesce sempre a conquistare, come certi amori impossibili della giovinezza. Babbo era una persona molto autocritica, aveva delle fragilità umane che lo hanno fatto soffrire molto e la scrittura è stato il suo modo per elaborarle e andare oltre. Nel babbo c’era una fortissima malinconia, ma non tristezza. Era malinconia dolce, sentimentale. Aveva uno sguardo lungo, profondo su tutto ciò che accadeva. Viveva sempre con gioia il nuovo giorno verso cui si lanciava in modo positivo, curioso e con grandissima umiltà. Al tempo stesso era un uomo complesso e ha passato tutta la vita a cercare di sciogliere questa complessità di cui soffriva, di sapere, di conoscere per renderla, semplice, visibile, affrontabile. Ha usato la scrittura per questo. Mi ha anche insegnato un sentimento raro, la compassione, ovvero il profondo rispetto per tutto ciò che è altro da noi, compresa la natura. E aveva anche una grande capacità di lettura, di vedere l’invisibile nel visibile. Cogliere le sensazioni, le emozioni. È quello che ho vissuto con lui: un rapporto profondo, quotidiano. Un condividere tutto che mi manca come la sinfonia di parole di fronte a un tramonto o ascoltando la musica che mi animava. Per me era come essere nutrita».

A questo punto come si fa a non sfiorare almeno, l’ amore intenso per Ilaria Occhini, grande attrice, bellissima, quasi inarrivabile…

«Un amore incredibile! Penso che mio padre abbia amato mia madre in modo quasi ossessivo e, sembra assurdo, l’ha amata in un modo tale da non darle lo spazio per amare lui. Nelle lettere a lei dedicate sembra quasi che lui non si sentisse degno del suo amore per quella bellezza che per lui aveva mille significati. Non era solo un fatto fisico e basta. Aveva per lei una sorta di venerazione. Anche il rapporto con lei forse era una “falsa partenza”: non si è mai sentito di averla conquistata fino in fondo anche se poi si sono amati tutta una vita. Erano due personalità fortissime e opposte. Babbo aveva pazienza, era dolce, ironico, lasciava correre e non era per niente competitivo. Mia madre era autoritaria, aggressiva, quasi selvaggia rispetto a lui. Mamma graffiava, babbo accarezzava. Ma si sono amati molto».

Una vita di intimità, sentimenti profondi, custoditi con discrezione ma vissuti con slancio. Cosa direbbe oggi Alexandra a Raffaele se potesse?

«Dammi la forza di portare avanti la tua poesia nel mondo».