Potenza, capoluogo sofferente di una regione del sud, la Basilicata, che nonostante l’abbondanza di risorse si trova ad essere agli ultimi posti per crescita del Pil, maglia nera sugli indicatori di precarietà e basso reddito da lavoro (anticipazioni del rapporto Svimez 2022).

Sono quasi le 7 del mattino, è una bella giornata di questo inizio novembre fin troppo caldo, e Kumba prepara in fretta le ultime cose prima di andare al lavoro. Lei, gambiana di 36 anni, è sbarcata a Lampedusa nel 2014, riuscendo a varcare i confini della Fortezza Europa e trovando subito accoglienza. Dopo 3 anni di incertezza, finalmente si è vista riconoscere una delle forma di protezione previste in Italia, trovando posto nel 2017 all’interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar). Qui, ha avuto la possibilità di imparare l’italiano ed un mestiere, grazie ai tirocini organizzati presso alcune aziende del territorio dallo Sprar della Cooperativa sociale La mimosa di Tito (Pz). È uno dei 24 Comuni lucani con più di 5 mila abitanti (solo 11 superano i 10 mila), mentre gli altri 117 ne hanno meno. Tutti più o meno afflitti dalle problematiche tipiche che investono gran parte del Meridione, cui si sommano quelle specifiche delle aree interne, la “parte marginale” dello Stivale dove il lavoro e le infrastrutture latitano, i centri si spopolano, e i servizi di base si contraggono, con i Comuni che cercano di sopperire in ogni modo ai tagli. Indicatori del tutto negativi, ma che rischiano di mettere in ombra tante piccole realtà, modelli alternativi di cooperazione, proposte di sviluppo diverse dai canoni abituali, tra cui alcune legate al mondo dell’accoglienza.

E così, nell’arco di quattro anni Kumba si è inserita lavorativamente, uscendo dal sistema di accoglienza e guadagnandosi infine un contratto di lavoro a tempo indeterminato. «Adesso posso dire che sto bene» dice questa giovane donna già grande, che parlando del suo lavoro racconta: «Prima ho studiato, ora so fare tutto: pizza, pane, torte, dolci, panettoni, biscotti, cioccolata. I colleghi e la mia titolare sono molto bravi, lei ha fatto tante cose per me, per insegnarmi l’attività di pasticcera. Un giorno magari aprirò la mia pasticceria, ma non è ancora arrivato il momento. Piano piano». Intanto, nel 2021 è riuscita a portare a termine le procedure per il ricongiungimento familiare, portando con sé quattro dei suoi cinque figli, e oggi, in attesa del piccolo Hasan, continua a lavorare presso il forno La Delizia, qui nel capoluogo dove si è trasferita una volta arrivati i suoi figli.

Sarà un bel + 6 per l’anagrafe, ma per qualcuno che arriva da fuori, sono molti gli abitanti che vanno via. Per farsi un’idea del fenomeno, gli ultimi dati licenziati dall’Istat a marzo 2022 raccontano di come tra il 2019 e il 2020 solo 5 dei Comuni lucani non hanno subito cali di popolazione, risultati per altro più consistenti proprio a Potenza (- 973 abitanti) e nell’altro capoluogo di provincia Matera (- 736). È un fenomeno non solo lucano, ma esteso a tutte le aree interne d’Italia, dove in dieci anni la popolazione residente si è più che dimezzata nei comuni con meno di mille abitanti, mentre in quelli fino a 5mila abitanti la perdita è stata del 20% (v. su Left in edicola l’intervista di Federico Tulli al demografo Gustavo De Santis).

Le cause sono sempre le stesse, un inverno demografico che porterebbe la Basilicata ad avere nel 2035 la stessa popolazione dei primi dell’Ottocento, con un terzo di essa costituito da ultra sessantaquattrenni, e l’emigrazione incessante di giovani che vanno via per proseguire altrove gli studi o in cerca di lavori più o meno specializzati. Eppure, nonostante tutto, domanda di lavoro ce n’è, anche se circoscritta soprattutto a settori come la ristorazione e l’agricoltura.

A portarmi all’appuntamento con Kumba ci ha pensato Gabriel Boubakar, che in Italia è arrivato 12 anni fa dal Niger, passando tutta la trafila e una miriade di lavori prima di “attraversare lo specchio” e iniziare a lavorare proprio nell’accoglienza. A Tito ci vive dal 2017, insieme alla moglie Blessing, che lo ha raggiunto nel 2016; insieme hanno preso una casetta delle tante sfitte nel centro storico del paese e nel 2020 hanno avuto una bella bambina che oggi frequenta insieme a 16 piccoli compagni un nido. Vorrei chiedergli quanto la scelta sia legata al lavoro, ma previene la mia domanda confidandomi che «in un piccolo centro si vive meglio, si ha l’occasione di conoscere molte persone, superare le diffidenze», e che in ogni caso ha intenzione di investire in un suo futuro qui, anche se sta provando ad aprire insieme alla moglie un negozio di generi alimentari etnici a Potenza, 20 chilometri più in là. Gli domando allora se ha avuto problemi a trovare casa. «Non è stato troppo difficile – risponde -, ma a me mi conoscono tutti. Per altri è più complicato».

Sembrerebbe un paradosso, eppure malgrado la quantità di case sfitte (quasi centomila) e la presenza di proprietari pronti a cedere i propri immobili a poco pur di liberarsi di quella che per molti è solo un problema, trovare casa per molti è un ostacolo quasi insormontabile. «Anche quando hanno un contratto di lavoro in regola, e ci vuole qualcuno che faccia da garante: il datore di lavoro, un conoscente, la struttura che ha seguito il percorso di accoglienza» mi conferma Gabriel.

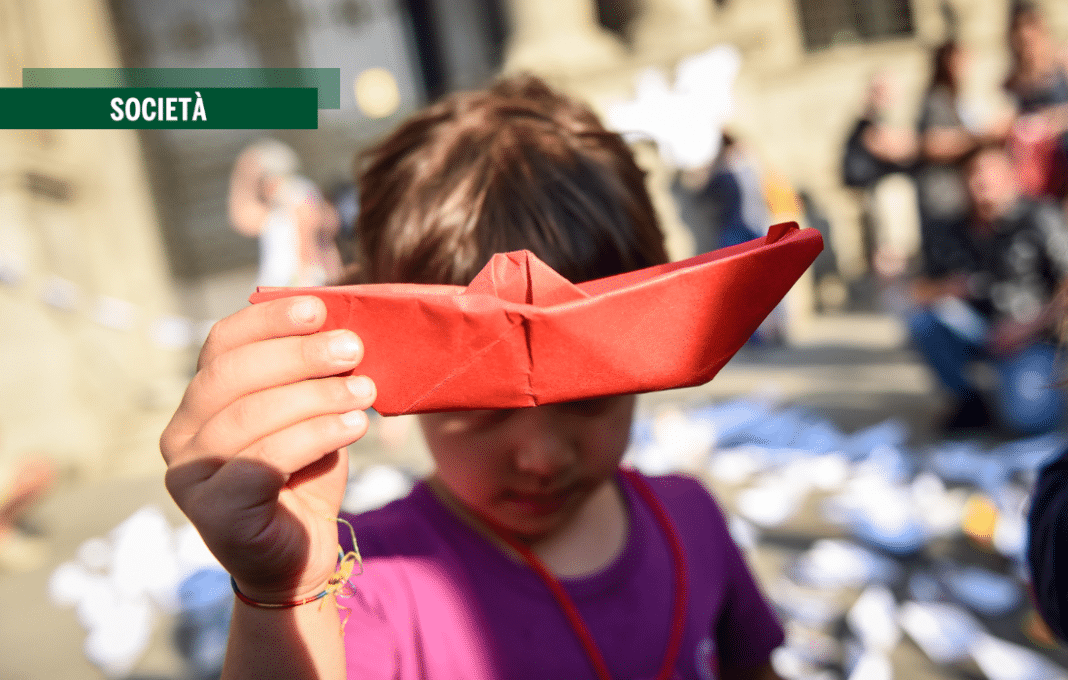

Lo saluto, e provo a raggiungere Birûsk e la sua famiglia a Pietragalla, paese lucano con poco più di 3.500 abitanti. Lui, curdo di nazionalità turca scappato dal suo Paese per paura di ritorsioni politiche, in Italia è arrivato nel 2021, a bordo di una barca che dal Montenegro è approdata a Rimini, potendo contare da subito sulla rete di solidarietà predisposta dall’Arci. Oggi Birûsk è ospite insieme ad altre sei famiglie del progetto Sai gestito dalla Cooperativa sociale Filef Basilicata, che permette a ognuna di loro di vivere in un appartamento nel centro storico del paese. A dispetto delle statistiche che vorrebbero questi centri destinati a spegnersi lentamente, qui si trova bene, come la moglie Hazal e soprattutto i loro figli, Ahmet, 12 anni, che frequenta la seconda media in una classe con 15 studenti e gioca a calcio nella squadra locale, e Hakan, che va alle scuole primarie. «Mio marito ora lavora a Potenza, nell’edilizia, il lavoro va bene e non abbiamo più bisogno dell’assistenza» racconta Hazal, ma a tradurre in un italiano quasi impeccabile è Ahmet. «Pensavamo di spostarci a Potenza – continua -, ma i nostri figli ci hanno chiesto di restare qui, hanno tanti amici. Anche con noi tutti sono gentili e ci danno una mano. Ora cerchiamo casa, vorremmo comprarla». Mi tornano in mente le parole di alcuni operatori ascoltati in questi giorni: in un piccolo centro come questo, si instaurano rapporti di vicinato che rendono la vita più semplice a chi viene accolto, e d’altra parte, per una piccola comunità, anche poche persone in più sono una preziosa risorsa.

Perché insieme ai giovani e qualche famiglia, nelle aree interne ad andare via sono anche i servizi di base, mentre l’arrivo di nuovi nuclei familiari e minori permette di tenere in piedi scuole primarie e scuole medie, oltre a portare all’apertura di nuovi servizi, ad esempio i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, di cui beneficiano tutti. È un sistema che sembra funzionare, non c’è da stupirsi quindi se in Italia la rete dei Comuni coinvolti nel Sistema accoglienza e integrazione sia composta nel 43% dei casi da Comuni che hanno meno di 5mila abitanti.

Kumba, Gabriel e le loro famiglie sono tra quei 12.579 “soggiornanti non comunitari” presenti in regione, persone titolari di un permesso di soggiorno valido, per protezione, per motivi di lavoro o familiari, che si sommano agli altri 22.863 stranieri residenti stabilmente in Basilicata. In attesa di farcela, come Birusk, altri 1.526 migranti (il 2,8 per mille della popolazione residente) presenti a fine 2021 nel sistema di accoglienza regionale, dei quali 943 collocati nel limbo dei Cas o in altri centri e 583 nei 30 centri della rete Sai. In uno Stato, l’Italia, che accoglie 79.938 persone, solo lo 1,3 per mille del totale della popolazione (dati del Dossier statistico sull’immigrazione 2022 elaborati dal Centro studi e ricerche Idos). Non c’è nessuna invasione, né qui né altrove, nessuna necessità di chiudere ancora di più i confini per proteggersi da una “sostituzione etnica” o “difendere i lavoratori italiani”, nessuna emergenza: l’unica emergenza semmai è quella ciclica e routinaria dei braccianti stranieri transitanti in regione per lavorare stagionalmente nelle campagne. E non c’è nemmeno, a quanto pare, uno spreco di risorse, perché “i migranti non vogliono restare in Italia, figuriamoci poi nelle aree interne”. Non tutti restano lì dove sono stati accolti, ma come tutte le persone di questo mondo anche i migranti, in presenza delle giuste condizioni si fermano, anche nei piccoli centri.

La discussione e le problematiche da affrontare sono ampie, ma bisognerebbe interrogarsi una buona volta non solo su quali siano l’impatto sociale dell’immigrazione straniera sulle aree interne del Paese e gli effetti sullo sviluppo locale, ma anche su quali possano essere gli interventi mirati a migliorare l’integrazione e le misure da mettere in campo per consentire tanto ai migranti (quanto ai residenti) di restare. Non è un discorso marginale, così come non sono affatto secondarie le aree interne, che in Italia occupano una porzione del territorio che supera il 60% della superficie nazionale, ospitando il 53% circa dei Comuni italiani (4.261) e oltre 13,54 milioni di abitanti (il 23% della popolazione italiana).

Il tanto criminalizzato modello Riace ha mostrato come si potesse coniugare l’accoglienza dei rifugiati nelle tante case sfitte, rilanciare le botteghe artigiane e creare solidi legami tra immigrati stranieri e popolazione locale, e l’attuale sistema Sai, con tutti i suoi limiti, può rappresentare un nuovo modello di sviluppo per tante aree interne del nostro paese. Di misure e formule da poter adottare ce ne sarebbero tante, e vengono fuori come sempre soprattutto dal dialogo con il cosiddetto Terzo Settore.

«Housing sociale, forme di assistenza al reddito, corsi di formazione anche dopo la fine dell’accoglienza e concrete opportunità di stabilizzarsi a quanti, lavorando stagionalmente, sono costretti a migrazioni circolari tra l’Italia e il proprio Paese di provenienza» suggeriscono dall’Arci Basilicata, una delle realtà più propositive del circuito di accoglienza lucano, tra gli artefici negli anni scorsi di progetti volti all’acquisizione di competenze specialistiche dei migranti e al loro inserimento nel territorio. «Formazione, accompagnamento allo studio, accordi con l’Anci per risolvere il problema abitativo» fanno eco dalla Filef Basilicata, che rappresenta un’altra importante realtà in regione, in prima fila in progetti volti a trovare una sistemazione stabile a chi voglia fermarsi a vivere qui. Altre proposte sono quella delle “comunità accoglienti”, portata avanti ad esempio dalla Cooperativa sociale Iskra, che sottolinea la volontà di molte famiglie di mettersi in gioco, anche con affidi familiari “in supplenza” e in generale la buona predisposizione soprattutto dei piccoli centri ad accogliere. O impegnarsi in maniera più diretta a sostenere l’auto-imprenditorialità, come cerca di fare in regione la cooperativa il Sicomoro, sottolineando il forte dinamismo dei giovani immigrati, abituati dalla sorte a doversi reinventare continuamente. Tutti interventi che si potrebbero estendere, se non altro, anche a chi, in attesa di protezione, vive a volte per anni nel limbo dei Centri di accoglienza straordinaria (Cas), dove grazie ai decreti Salvini è stata tagliata nei fatti ogni misura volta ad un’effettiva possibilità di integrazione, dall’istruzione alla formazione alla reale integrazione.

Ma ridurre la questione solo in termini economici, come si fa sui tavoli istituzionali quando non si grida alla caccia all’uomo, vedere il migrante semplicemente come risorsa produttiva, valore aggiunto, contributo al Pil locale e nazionale (comunque importante), o possibilità di ripopolamento, è un discorso quanto mai riduttivo. Un tema che spesso sfugge ai dati è il fattore umano, la possibilità offerta dal cambiamento, l’arricchimento in termini sociali offerto da sempre dall’immigrazione quando è accompagnata dall’integrazione. Specchio di Paese che invecchia e si richiude sempre più su se stesso, nelle aree interne circolano con fatica anche idee, culture, lingue, mentre l’impatto di queste piccole comunità, seppure spesso di passaggio, provoca un effetto domino positivo anche nei residenti. Un meccanismo da maneggiare con cautela, ma che apre spesso nuovi scenari. E magari in un paese dove non c’è un teatro, ecco che una piccola compagnia viene ospitata per fare laboratori aperti a tutti, rivoluzionando per qualche mese la vita di tutti i giorni, un laboratorio musicale permette a giovani del posto di guadagnare con la propria passione e confrontarsi con musiche da tutto il mondo, e ragazzini che non hanno mai lasciato la propria regione possono parlare un’altra lingua con il proprio compagno di banco. L’accoglienza pianta semi per il futuro di tutti.