Per sviluppare un sentimento di empatia e vicinanza, per creare un rapporto onesto e sincero con i più giovani non serve essere genitori, basta essere umani come ci racconta l’opera di Riccardo Venturi. Fotoreporter di fama internazionale, due volte Word Press Photo che, dopo aver lavorato sul tema delle carceri minorili e aver collaborato con diverse associazioni che si occupano di infanzia, ha presentato al Museo di Roma in Trastevere il progetto multimediale: Stati d’infanzia – Viaggio nel Paese che cresce, costituito da oltre ottanta fotografie e un documentario a cura di Arianna Massimi, accolto da Roma Culture, soprintendenza capitolina ai Beni culturali, in mostra fino al 26 febbraio 2023.

Il progetto, a cura dell’associazione Akronos, promosso e prodotto dall’impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, ha visto il fotografo e la videomaker percorrere tutta la penisola, dall’estremo nord al profondo sud, per realizzare un’esaustiva indagine sulla situazione dei più giovani in Italia. Un viaggio a dir poco difficile, considerando il grave stato in cui versano moltissimi minori.

Secondo i più recenti dati Istat, 2021, circa 1 milione 382mila bambini vivono in povertà assoluta e altri 2,2 milioni vivono in uno stato di povertà relativa. Numeri che molto probabilmente, data la crisi che stiamo attraversando, sono destinati a crescere.

Dal toccante lavoro di Riccardo Venturi emerge anche un altro dato allarmante, ovvero come questa difficile situazione sia aggravata dal fatto che la povertà materiale non è l’unica che affligge i più giovani perché, spesso, si accompagna ed è preceduta dalla povertà educativa che, come uno stigma, dalle famiglie ricade sulla prole.

Così, abbiamo approfondito questi aspetti con Riccardo Venturi che ci ha risposto direttamente dal Canada.

Riccardo Venturi, com’è nato questo progetto?

Da diversi anni mi occupo di tematiche legate all’infanzia, sviluppando una grande sensibilità per l’argomento. Così, durante il difficile periodo del lock-down, in cui tutti abbiamo sofferto delle limitazioni imposte alla nostra libertà, del dover rimanere chiusi in casa, mi sono chiesto: “Ma se io, adulto e dotato di tutti gli strumenti per fronteggiare questo stato di fatto, sono in difficoltà, come possono sentirsi bambini o ragazzi che dispongono di meno strumenti e stanno vivendo una fase cruciale della loro crescita?”

Poi ho incontrato Marco Rossi-Doria, presidente di Con i Bambini, cui ho posto la stessa domanda e con il quale abbiamo deciso di raccontare le problematicità vissute dai più giovani durante la pandemia, lungo tutto l’arco della Penisola. Il discorso si è inevitabilmente ampliato, perché attraversando i numerosi “cantieri educativi”, tra gli oltre 400 presenti in tutta Italia, è emerso che, durante il periodo Covid sono aumentate in modo esponenziale tantissime problematiche: tossicodipendenze, problemi alimentari; violenze. Così abbiamo iniziato ad approfondire tutti questi aspetti, andando a scoprire anche la diffusione, in Italia, di fenomeni come gli hikikomori, ovvero i giovani che si ritirano dalla vita sociale anche per lunghi periodi e i neet, ragazzi che non studiano e non lavorano, che in Italia toccano numeri fra i più alti in Europa. Certo, purtroppo questi fenomeni sono sempre esistiti ma in maniera blanda, ed è indiscutibile che con la pandemia e il conseguente boom dei social abbiano subito una netta impennata verso l’alto. Anche perché, se i social da un lato possono essere dei validi strumenti di comunicazione dall’altro, possono esacerbare la tendenza all’isolamento e favorire lo sviluppo di diverse patologie mentali. Del resto, se ci pensiamo, il lockdown è stato qualcosa di storicamente unico, senza precedenti. Poi, non ha fatto in tempo a finire che siamo piombati in uno stato di guerra, per non dire dell’incombente problema del cambiamento climatico. Insomma, non c’è purtroppo da stupirsi se i più giovani hanno definito la loro generazione come the last generation.

Stati di infanzia è un progetto molto vasto, sia in termini geografici che anagrafici. Quali differenze ha trovato tra il nord e sud del Paese?

Chiaramente dal nord al sud la situazione cambia molto. Anche perché vivere in isolamento al nord Italia non è la stessa cosa che al sud, dove comunque, indipendentemente da tutto, la dimensione collettiva “della strada” è fortissima. In generale, al centro nord tra i giovani è emerso in maniera preponderante il tema dell’ansia. L’ansia di dover essere all’altezza delle aspettative, di dover dimostrare qualcosa, di essere sempre in competizione. In Umbria abbiamo condotto un progetto nelle scuole in cui gli studenti hanno rivelato di essere sopraffatti dall’ansia, di sentirsi continuamente sotto pressione, come se dovessero sempre essere più performanti. Questo ha moltiplicato gli attacchi di panico e attacchi d’ansia tra gli adolescenti. Al sud la questione è diversa, perché quel territorio pone altri problemi, legati talvolta alla criminalità. Come dicevo, poi, chiudersi in casa al sud è molto più difficile, perché si vive in comunità. La differenza tra centro, nord e sud emerge anche dal rapporto con i social. Per i ragazzi umbri il mondo del web è preponderante, come se fosse un vero e proprio alter ego, altrettanto reale. E se non si viene accettati sui social, automaticamente non lo si è neanche nella realtà. Mentre al sud questo fenomeno è decisamente meno virulento.

Per quanto riguarda le fasce d’età che differenze ha trovato?

Chiaramente moltissime, per questo ho agito in due modi diversi. Con i bambini più piccoli ho cercato di porre l’accento sulla raccolta delle testimonianze, documentando la situazione soprattutto attraverso immagini. Mentre con gli adolescenti, ho affiancato alla raccolta di testimonianze le interviste, andando a creare proprio un dialogo con i ragazzi che ho incontrato. Anche perché gli adolescenti sono il risultato di quanto accade nei primi anni di vita, quindi il dialogo con loro ci ha anche aiutato a interpretare le testimonianze dei più piccoli, perché se hai trascorso un’infanzia sana, la rivendichi in età adulta.

Quello che colpisce è proprio il rapporto empatico, intimo, che ha instaurato con i ragazzi. Come si è avvicinato al loro mondo?

Da una parte ho seguito dei ragazzi nel circuito di Con i bambini, dall’altra li ho cercati. Come dire, ho fatto “il giornalista”. In particolare, ho cercato Jimmy, che avevo conosciuto per caso, tramite conoscenze e amici. Ho percepito subito il suo essere un ragazzo speciale, fuori da ogni stereotipo, così sono riuscito ad entrare in rapporto con lui e ora siamo amici. Continuiamo a sentirci. La sua situazione è particolarmente delicata, come le altre raccontate nel progetto. La cosa bella è che ho visto davanti a me dei ragazzi problematici ma estremamente in gamba.

Qual è stata la difficoltà maggiore che ha riscontrato nella realizzazione del progetto?

Sicuramente la difficoltà maggiore è stata quella di dare una forma al lavoro; di trovare una linea narrativa. Perché l’impresa sociale Con i bambini finanzia circa 400/500 interventi in tutto il Paese, anche di natura molto diversa tra loro. Quindi c’è stato un grandissimo lavoro di studio a monte, per selezionare quelli più interessanti e strutturare un percorso, per capire cosa andare a raccontare. Non volevo focalizzarmi sulle aree più note, come le periferie delle grandi città: Tor bella Monaca, Scampia, lo Zen di Palermo che sono state oggetto di racconti di tutti i generi. Volevo far emergere luoghi di disagio meno visibili, scenografici, meno raccontati, nascosti. Diciamo meno eclatanti. Quindi ho dovuto creare questa struttura anche a livello logistico e organizzativo, perché l’Italia è piccola ma articolata.

Cosa l’ha colpita maggiormente di questi ragazzi?

Guardi, anche se fondamentalmente hanno alcuni punti di contatto, la cosa che mi ha colpito di più sono le differenze. In particolare, tra nord, centro e sud.

Perché se le dinamiche nelle grandi città sono abbastanza simili, nei piccoli centri cambia tutto. I ragazzi che vivono nel sud d’Italia hanno problematiche diverse da quelle riscontrate nei ragazzi umbri o del nord Italia. Quindi ho capito che non era possibile pensare ad un approccio uguale per tutti. Bisogna sempre rapportarsi in base alla personalità del ragazzo a cui ci si sta rivolgendo e al contesto in cui vive.

Se dovesse individuare un denominatore comune?

Secondo me quello che accomuna un po’ tutti i giovani è un insieme di elementi: un diffuso senso di solitudine, il non sapere bene a chi rivolgersi, un senso di spaesamento, di sfiducia, anche nella politica, nelle istituzioni. Come se la mancanza di punti di riferimento saldi, solidi, abbia fatto dilagare una tendenza al nichilismo. Al tempo stesso, però, sono ragazzi e, soprattutto i più giovani, hanno voglia di vivere, di farcela, di mettere in discussione la realtà che gli adulti gli propongono e il mondo che gli viene imposto.

Inoltre, su alcuni aspetti ho avuto delle conferme: i ragazzi, come sempre, anticipano le tendenze. Siamo noi indietro rispetto a loro. Per esempio, una problematica di cui gli adulti si preoccupano è quella legata al razzismo, alla diversità culturale. Ecco, mi sembra che tra i ragazzi più giovani sia ormai data per scontata. Per loro, il background italiano, che sia non italiano, straniero o migratorio, non è affatto un problema. I ragazzi frequentano d’abitudine amici di ogni provenienza e nazionalità: africani, afro discendenti, rumeni, ucraini. Ecco, in questo mi pare che loro siano nettamente un passo avanti a noi. Cioè mi sembra che in loro non ci sia più quel retaggio culturale che invece persiste negli adulti che, in qualche modo, fanno ancora fatica ad accettare una realtà multi-culturale e multi-etnica. Per i ragazzi ormai è più che normale.

Qual è secondo lei la problematica più grave su cui agire in maniera prioritaria?

Secondo me la cosa più urgente in assoluto è portare i ragazzi a fare esperienze vere e smantellare questo concetto dominante della competizione. Per me questa è la grande frustrazione e tragedia di questi anni. Cioè, questi ragazzi vengono sempre spinti ad essere persone di successo in qualche modo; in ambito universitario, nei social, ecc., insomma, devono sempre diventare “star” e trovo che questo sia deleterio. Bisognerebbe, dunque, agire su questo aspetto culturale e non caricarli di aspettative insistendo sulla prospettiva di essere o un vincente o un perdente; per cui, se sbagli, la tua vita è condannata per sempre. Poi, l’altro aspetto su cui dovremmo intervenire, è la capacità di sviluppare una visione più ampia. Dovremmo aiutare i ragazzi ad allargare i loro orizzonti; portarli a pensare un po’ più in là di quello che loro normalmente sono abituati a pensare. Chi l’ha detto che un ragazzo di un paese sperduto, piccolino della Sicilia non possa diventare un regista o viaggiare in tutto il mondo? Magari trasferirsi a Los Angeles per fare qualcosa di diverso? Ecco, credo che la differenza che riscontro con i ragazzi della mia generazione degli anni Sessanta, sia la capacità di sognare. Noi sognavamo in grande. Adesso vedo che i sogni si sono un po’ rattrappiti, come se non fossero più veri sogni. Se chiedi ad un ragazzo cosa vuole dalla vita, nella maggior parte dei casi ti risponde: un lavoro dignitoso, una casa, una famiglia, il che va benissimo. Però magari questo dovrebbe essere il pensiero di un adulto, di un trentenne, non di un quindicenne. Per esempio, ho chiesto a tanti se hanno il desiderio di viaggiare e pochi mi hanno risposto: sì, voglio viaggiare e scoprire il mondo. Come se il mondo gli facesse tanta paura.

Quindi, come interverrebbe?

Direi sulla cultura, sulla scuola, ma anche su qualcosa al di fuori della scuola. Bisognerebbe dare a questi ragazzi dei centri aggregativi veri, dei luoghi fisici. Insomma, in quest’epoca siamo come affetti dalla malattia per cui tutto deve essere filtrato attraverso i social network, il digitale, lo smart working. Questo è un danno gigantesco che stiamo facendo ai più giovani: le persone, e i ragazzi specialmente, devono fisicamente stare insieme, devono fisicamente vivere le esperienze, devono spegnere telefonini e computer, dissociarsi da quel tipo di realtà. Dovremmo far capire loro che internet è uno strumento e non è una realtà parallela. Uno strumento da usare come usiamo la lavastoviglie o la lavatrice e non spingerli ulteriormente verso quel tipo di esperienze virtuali. Questo secondo me dovrebbe essere un po’ l’approccio: fargli vivere la realtà vera, per quella che è, tridimensionale. Portarli fuori, a vedere fisicamente delle realtà diverse, dandogli la possibilità in questo modo di allargare i loro orizzonti per trasmettergli che puoi essere nato fortunato o sfortunato, in un contesto facile o più difficile, ma non importa perché non vieni valutato né sotto un profilo economico né sotto un profilo di successo. L’importante è sognare. Ecco, bisogna riportare i ragazzi a sognare, perché, come dicevo, mi sembra che il sogno sia diventato un semplice accontentarsi di quello che si può empiricamente raggiungere che, se per un adulto di trentacinque, quarant’anni, va bene, non è affatto giusto per un ragazzo adolescente che deve sognare in grande. Perché se non riesce a sognare una grande avventura, credo che dovremmo preoccuparci un po’.

Pensa che ci siano margini di ripresa? Soluzioni?

Certo che ci sono! Chiaramente è una questione di approccio, buona politica e buoni investimenti. La scuola in primis andrebbe ripensata totalmente, ci dovrebbe essere una vera e propria rivoluzione. La scuola non dovrebbe più essere adibita alla formazione di obbedienti dipendenti e lavoratori, ma un luogo in cui liberare la creatività, in cui sbagliare, rialzarsi, fare esperienze. Dovremmo dare spazio all’arte, alla musica, insomma: scatenare la creatività dei ragazzi per formare persone consapevoli e non burattini. Poi, chiaramente c’è da dire che le soluzioni dovrebbero essere pensate per tutti, basate su parametri universali. Un esempio banale è la Dad, che non ha fallito solo perché non tutti possedevano i device per collegarsi, ma perché il problema stava ancora più a monte. Molti ragazzi, specialmente al sud, in casa non dispongono neanche di un luogo tranquillo in cui concentrarsi. Quindi, lavorare sulle politiche di welfare e sulla creazione di un’uguaglianza davvero universale per me sarebbe prioritario.

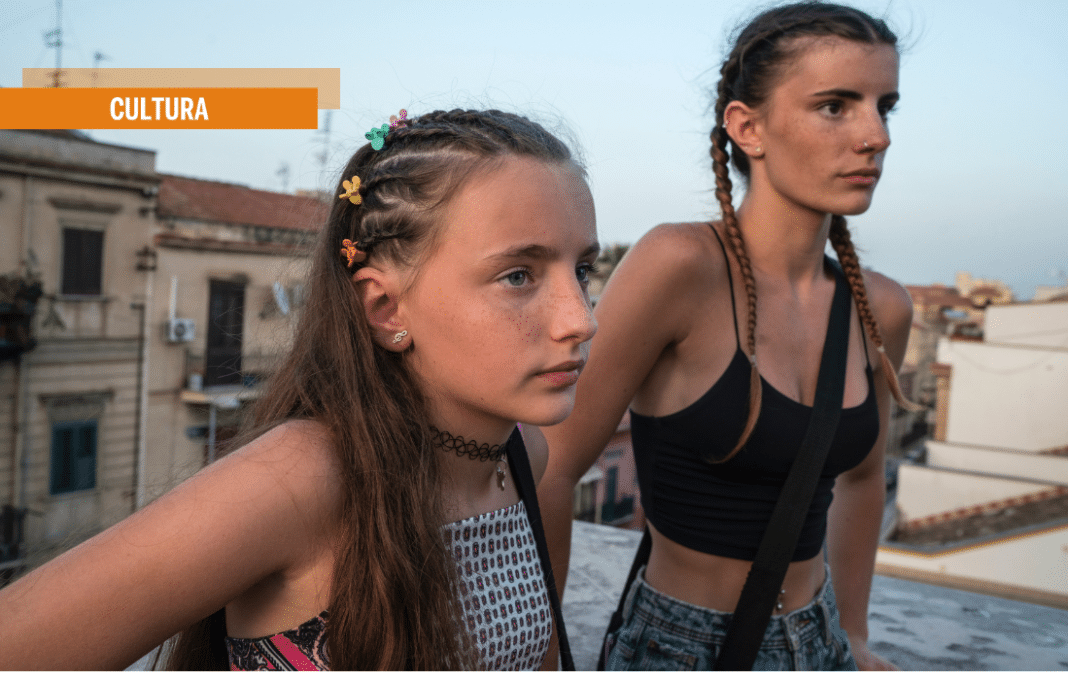

Nella foto di apertura di Riccardo Venturi: Palermo, due sorelle partecipano alle attività del progetto Pec – Poli Educanti in condivisione promosso dall’Associazione A Strummula nel Quartiere Noce