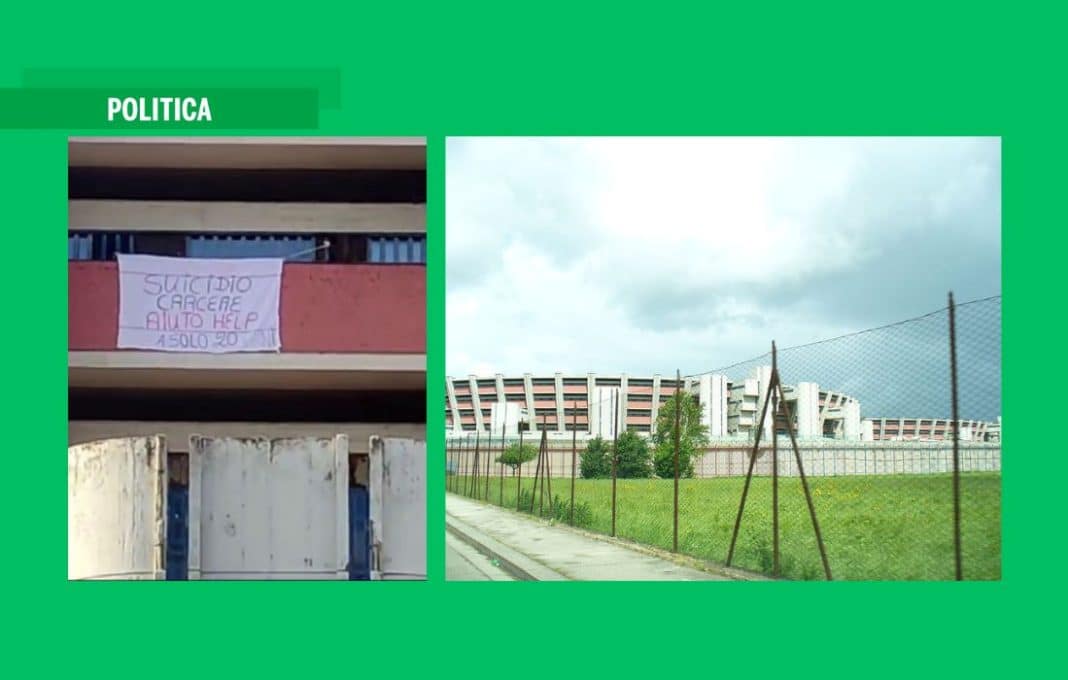

Il 4 luglio, Fedi Ben Sassi si è suicidato nel carcere fiorentino di Sollicciano. Aveva vent’anni e arrivava dalla Tunisia. È il cinquantaquattresimo recluso che decide di togliersi la vita negli istituti penitenziari italiani nel 2024. Sappiamo della sua breve vita solo che è trascorsa nella marginalità urbana.

Per mille motivi di varia natura, non sono così disinibito da mettere un suicidio in carcere in relazione causale con i grandi problemi legati alle condizioni di vita negli istituti penitenziari italiani. Nel formarsi della decisione di suicidarsi c’è tutto, anche il degrado carcerario, certo, ma c’è anzitutto un mistero, che obbliga al silenzio e al rispetto. Un dovere assoluto della coscienza.

L’indifferenza generale ai drammi della carcerazione si nutre della visibilità che un suicidio offre al dibattito politico. Quei drammi e quei problemi che scorrono quotidianamente invisibili, si scoprono soltanto quando qualcuno decide di farla finita. Qualche giorno di normale indignazione e tutto rientra nei ranghi, l’indifferenza riprende il suo cammino.

Sollicciano è piegato dai suoi due principali problemi da tantissimi anni: il sovraffollamento e le condizioni strutturali fatiscenti. Un mix ad alta tensione distruttiva.

Qualche anno fa, in un torrido agosto, l’allora sindaco di Firenze, Dario Nardella, visitò il carcere di Sollicciano. In contemporanea, c’ero anch’io con un’ampia delegazione che organizzammo con l’associazione Progetto Firenze, rimanendo fino al tardo pomeriggio. Nardella, invece, uscì dopo poco. Non eravamo insieme e non c’incontrammo. Una volta fuori si disse “sconvolto” e tirò fuori dal cappello la proposta “demolizione & ricostruzione”. Noi, invece, cercammo di far capire le urgenze, quelle che dovevano e potevano essere affrontate hic et nunc, subito, senza applicare la clausola del tempo infinito. Tale, infatti, era il sottointeso palese della proposta di Nardella. Una sorta di appello agli Dei per far retrocedere il caos e far coincidere il giusto per legge con il giusto per natura.

Aristotele argomentava di giustizia commutativa, quella cieca con la bilancia per capirsi, contrapposta ad altri modelli: distributiva, compensativa, correttiva. Dopo il suicidio di Fedi Ben Sassi, molti sono tornati alla carica chiedendo di demolire e ricostruire Sollicciano, anche lo stesso Nardella, ora parlamentare europeo. E ancora viene da chiedersi a quale sorta di giustizia si stia facendo riferimento con codeste invocazioni.

Si è appreso poi che il sottosegretario Delmastro ha annunciato il trasferimento di ottanta detenuti di Sollicciano in altri istituti. Guarda caso ottanta è proprio il numero dei reclusi che il giorno successivo al suicidio di Fedi, avevano protestato. Ancora il Decreto sicurezza non è in vigore, ma se lo fosse gli ottanta rischierebbero grosso. Il nuovo reato di rivolta in carcere parla chiaro: anche la sola resistenza passiva è punita da due a otto anni. Perfino protestare pacificamente in carcere diventa un reato. Carcere che chiama carcere. Giustizia correttiva?

Si parla sui giornali anche dei lavori infiniti e dei fondi per la ristrutturazione del carcere fiorentino – che, chissà perché, non sarebbero andati a buon fine – e di tante altre questioni aperte che fanno di Sollicciano un fenomenale cantiere di visibilità mediatica, dove si dice tutto e il contrario di tutto, poiché è così che funziona. Il suicidio di Sollicciano ha dunque provocato l’usuale nubifragio di parole buone, sdegnate e sensate. Si è tornati, come il solito, al rito dell’attesa di cambiamenti, ritenuti essenziali ma che mai arriveranno a compimento. Dopo qualche giorno l’emergenza comunicativa termina sempre. L’elaborazione del lutto civico collettivo è sostituita dal ritorno alla normalità dell’emergenza carceraria permanente.

Il problema, invece, è l’aristotelica giustizia commutativa, che si è persa, cieca com’è, nei rivoli della repressione e della rieducazione. Se tornassimo a discutere insieme di quest’aspetto, forse la soluzione si troverebbe. Anche se la strada è tutta in salita.

La notizia più interessante l’ho letta in un articolo di David Allegranti su La Nazione. Vi si dice che Emilio Santoro, dell’associazione Altro Diritto, ha ricordato che Fedi Ben Sassi aveva presentato un reclamo senza ottenere alcuna risposta. Riferisce Santoro: «Il giovane detenuto aveva provato a chiedere alla magistratura di sorveglianza di ordinare all’amministrazione penitenziaria il ripristino delle minime condizioni accettabili di vita all’interno del carcere». «Se c’è il rischio che una persona indiziata commetta un reato il magistrato si deve muovere entro 48 ore, se un detenuto dice sono in condizioni inumane si può prendere 4 mesi». Il presidente di Altro Diritto conclude: «Vorrei che la gente provasse a mettersi nei loro panni prima di giudicare la reazione. Se vengono chiamati i pompieri per un pericolo e i pompieri non vengono, e poi vedo il mio vicino morire, avrò diritto di arrabbiarmi?».

Quello descritto da Santoro è l’aspetto più grave della crisi del diritto penitenziario, perché la procedura dei reclami e dei ricorsi è l’unica via per dare un senso compiuto all’esecuzione di pena e alla tutela dei diritti dei detenuti. La magistratura si chiama, appunto, di Sorveglianza. Sorveglia, o almeno dovrebbe. Ed è anche l’unica forma di compensazione alla rabbia che monta all’interno degli istituti.

Scopro l’acqua calda, lo so. I diritti dei detenuti sono di natura affievolita, lo status detentivo modifica in peius le necessarie piene tutele dei loro diritti e la Costituzione non riesce a superare i cancelli di un carcere. Ma è questo il punto su cui battere, la via giurisdizionale: interna, amministrativa ed esterna penale. Altro onestamente non vedo se non il solito, inutile, nubifragio di parole e di buone intenzioni. I pompieri, però, nel caso del suicida di Sollicciano, non sono arrivati.

L’inutile decreto “Carcere sicuro” del governo, che nel frattempo ha iniziato il suo iter, non ce la farà a “umanizzare” la carcerazione, che è disumana in sé: un principio teleologico. L’aspetto positivo del decreto è che finalmente pare sia stata abbandonata l’idea bislacca di costruire nuove carceri o utilizzare a scopo detentivo vecchie caserme dismesse. I principi ispiratori del decreto sono la detenzione alternativa ma sicura in luoghi di comunità a predeterminate condizioni, la velocizzazione delle procedure per la liberazione anticipata ordinaria (quella che prevede lo sconto di pena di 45 giorni per ogni sei mesi di detenzione in regime di buona condotta) e l’estradizione attiva dei reclusi stranieri. Nel decreto poi c’è anche, a mo’ di ciliegina sulla torta, l’assunzione di mille agenti di Polpen, che è certo necessaria, ma non c’è proprio nulla sul fronte degli operatori sociali e sanitari – educatori, mediatori, psichiatri, eccetera.

Queste descritte sopra sono le principali misure ipotizzate dal governo per risolvere il sovraffollamento carcerario. Potrebbero essere più che sufficienti per allontanare lo spettro di una nuova sentenza pilota della Corte Edu sulle politiche carcerarie italiane oberate dal sovraffollamento cronico, ma non a risolvere i problemi che affliggono i nostri istituti di pena.

Tentare altre vie ora è pressoché inutile, l’unica agibile è testimoniare la lontananza politica dall’impianto del decreto. Il problema principale è il tempo. Il decreto non risolve il più importante problema del nostro sistema carcerario: il sovraffollamento cronico. Lo potrebbe soltanto addomesticare se si realizzassero le condizioni descritte, ma per sperare che ciò avvenga ci vuole anzitutto una buona dose di fede nell’utopia carceraria. L’altra faccia della luna, infatti, si palesa con la concretezza di una produzione industriale di nuove fattispecie di reato e con l’innalzamento delle pene per molti di quelle esistenti.

Il carcere giacché tale non è “illegale”, non viola la Costituzione. Il carcere non ha personalità giuridica. Dire che il carcere è illegale perché non rispetta la dignità e i diritti fondamentali dei detenuti è una figura retorica. Sono i responsabili istituzionali, le persone fisiche, eventualmente a non rispettare le leggi dell’ordinamento. In questo caso però, diventa sempre più difficile anche ipotizzare una via giurisdizionale di resistenza. Il Decreto carcere sicuro è strutturato in maniera tale da resistere a qualsiasi attacco. Il populismo penale si è nel frattempo perfezionato.

Si deve prendere in esame, in conclusione, un altro e decisivo elemento. Il concetto di punizione è lo stesso per entrambi gli schieramenti: i populisti penali e i garantisti. La punizione retributiva e rieducativa, farcita di buona condotta e infantilizzazione del detenuto, è alla base dei ragionamenti teorici di entrambi. Gli schieramenti rappresentano due scuole di “Ventisettisti”, interpreti fedeli dell’articolo 27 della Costituzione, eredi delle grandi Scuole del diritto penale del nostro Paese: la Classica e la Positiva. Uscire da questa dialettica è una delle possibili vie da seguire. Il suicidio allora non è soltanto un mistero, perché nel tempo si è trasformato in emergenza permanente. Misteriosi, se mai, sono i ritardi politici nell’affrontare l’emergenza, che è emergenza da quando esiste il carcere, da quel “Bisogna aver visto” di Piero Calamandrei almeno. Ci vuole poco, infatti, a trasformare il suicidio in carcere in fenomeno di natura inevitabile, dimenticandosi che la vera emergenza è proprio il modello di esecuzione di pena in carcere. Un modello che non rieduca, non punisce, non riabilita, non ripara, non previene. Il carcere semplicemente oscura, allontana, opacizza, annulla, e trasforma una persona in rifiuto solido detentivo.

Attenzione però: è quello che tutti, o quasi tutti, vogliono.

Per questa ragione il silenzio e il rispetto per chi ha deciso di andare via disegnano un preciso obbligo morale, perché allo stesso tempo si ha un analogo e contrario dovere per chi in quegli istituti sopravvive tra mille difficoltà. L’anomalia è questa: c’è ancora qualcuno che ha deciso di sopravvivere. A questi dobbiamo rivolgere la nostra attenzione. E non solo dentro gli istituti, perché i problemi “dentro” nascono di solito “fuori” dal carcere.

Massimo Lensi, presidente dell’Associazione Progetto Firenze è anche l’autore del saggio Delitti & Castighi. Per una nuova funzione della pena (The Dot Company edizioni), in uscita a settembre 2024. Nel libro si affronta la necessità di arrivare a un nuovo concetto di “punizione” che non sottragga dignità a chi la subisce, in nome di quel principio di autodeterminazione valido ovunque, anche in carcere. E che sia utile alla vittima del reato (o ai suoi familiari), al reo e alla società.