Nelle relazioni internazionali l’epiteto di “rogue” è riservato a Stati che deliberatamente si isolano dal contesto internazionale per perseguire condotte illecite, in spregio del diritto internazionale e tossiche per gli attori contermini o ad essi legati. Tutto questo al solo fine di perseguire vantaggi specifici e univoci dell’ambito internazionale e rafforzare posizione del proprio governo in politica interna. L’aggettivo “rogue” può essere tradotto come pericoloso o disonesto, in questo caso specifico però viene generalmente tradotto con canaglia, per sottolineare la malafede del soggetto in questione. L’epiteto di Stato canaglia è generalmente utilizzato da Paesi che hanno una grande potenza e influenza nelle relazioni internazionali, ad esempio gli Stati Uniti, contro Paesi che confliggono contro i propri interessi. Derrida nel suo libro Stati canaglia esplicitava bene il meccanismo per il quale nell’era post-liberale la definizione di “Stato canaglia” forse ormai d’uopo a sostenere le politiche estere degli attori più forti. Questo non toglie, tuttavia, che possano essere identificati come comportamenti da “Stato canaglia” alcune condotte particolarmente spregiative del diritto internazionale e contrarie ai trattati cui gli stessi “Stati canaglia” ufficialmente aderiscono, con un atteggiamento talvolta piratesco e tendente ad ottenere un vantaggio politico molto spesso più interno che internazionale.

L’Italia ha concluso una serie di accordi per negare il diritto di asilo a tutta una serie di soggetti bisognosi di tale istituto, ma la cosa più grave è che lo ha fatto con governi che spesso hanno dimostrato di essere sprezzanti dei diritti umani e con i quali l’Italia ha scambiato sostanzialmente assistenza militare con la repressione del diritto di asilo e, spesso, la detenzione illegittima e la tortura dei migranti.

L’accordo dell’Italia con la Libia è emblematico in tal senso: l’Italia si è impegnata a: «a fornire supporto tecnico e tecnologico agli organismi libici incaricati della lotta contro l’immigrazione clandestina, e che sono rappresentati dalla guardia di frontiera e dalla guardia costiera». Questa posizione nella sostanza è già di per sé delicata poiché presuppone che l’Italia supporti direttamente forze armate di un altro Paese e ponga quindi risorse economiche importanti nella disponibilità di un governo straniero per il controllo dell’immigrazione. Oltre a ciò questo comportamento rappresenta un’aperta contraddizione ai tentativi dell’Unione Europea per sviluppare una comune politica di asilo ed è stato siglato con un governo che non è apertamente riconosciuto da tutta la popolazione libica. Infatti in Libia coesistevano e coesistono due entità amministrative che non godono di mutuo riconoscimento: il governo di stabilità nazionale e il governo di unità nazionale. Infine, come già accennato, il governo libico con il quale l’Italia ha siglato l’accordo pro domo sua, ha dato prova a più riprese di calpestare i diritti umani dei migranti. Uno dei più solerti torturatori e stupratori in servizio in Libia è proprio il famigerato Najeem Osam (Almasri) contro il quale è stato emesso un mandato di arresto internazionale (dalla Corte penale internazionale) il 18 gennaio scorso e che è stato prima arrestato e poi liberato e rimpatriato a causa di una cogente e quasi certamente consapevole omissione dell’esecutivo italiano.

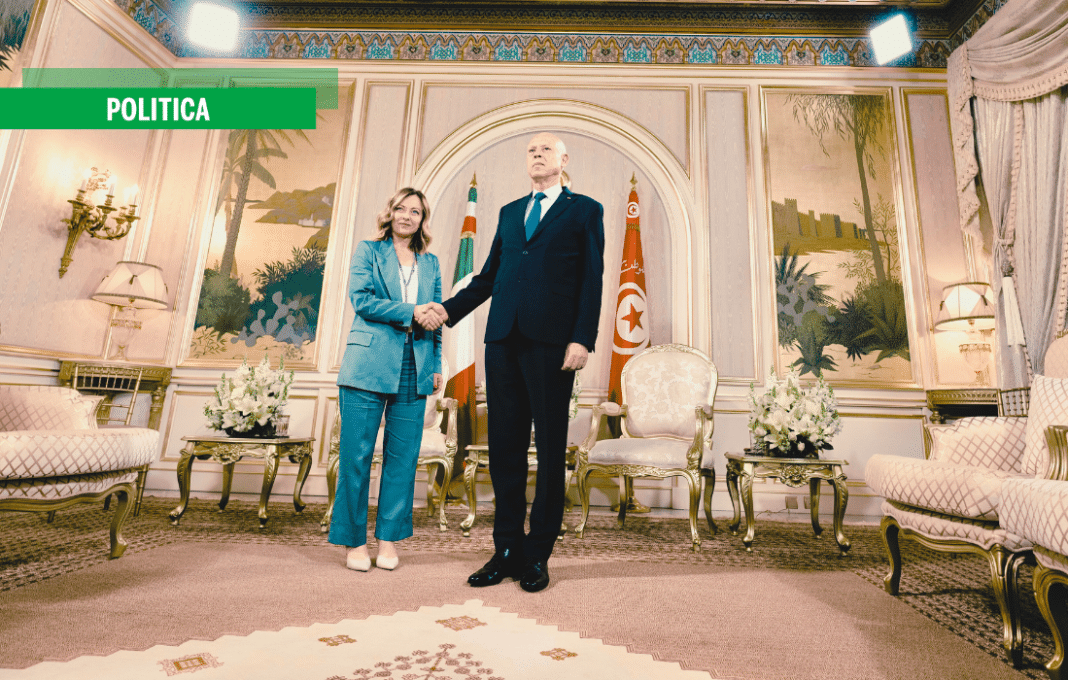

Un altro atteggiamento che ha del piratesco è quello che l’Italia tiene con la Tunisia. Il Paese mediterraneo, nel quale è presidente l’autoritario Kaïs Saïed sta divenendo una vera e propria autocrazia. Saïed è una figura abbastanza controversa che ha di fatto forzato l’entrata in vigore di una nuova Costituzione del 2022. Questa Carta fondamentale, che concede poteri straordinari alla figura del presidente, gli dà la possibilità, come vero e proprio dominus istituzionale di gestire direttamente e senza bilanciamento il potere esecutivo e legislativo (vedi l’articolo di Biagi sulla rivista Diritti comparati”). L’Italia ha deciso di plasmare la propria politica sull’immigrazione anche in funzione di una partnership con Kaïs Saïed, assistendo la Tunisia con sistemi d’arma come motovedette e, di fatto, esternalizzando ad essa la sorveglianza di alcune delle proprie frontiere.

L’imbarazzante questione dei migranti a più riprese tradotti in maniera illegittima, e con spese consistenti, in centri di detenzione in Albania e poi ricondotti in Italia per provvedimenti della magistratura sono un esempio più della sprovvedutezza dell’esecutivo che della volontà di calpestare il diritto, tuttavia servono a delineare un quadro preoccupante.

Un altro comportamento che mette in evidenza la volontà italiana di agire come freerider delle relazioni internazionali è il piano Mattei. E’ stato tronfiamente annunciato dall’Italia oltre un anno fa, nonostante le proteste di vari paesi africani, tuttavia è ancora in una fase frammentata ed embrionale. Nei mesi che hanno seguito il suo annuncio ufficiale, la gestione e articolazione del Piano hanno evidenziato varie criticità. Come afferma anche un articolo apparso sul sito del think tank “ECCO” il “piano”, che un vero è proprio piano non è, ma assomiglia piuttosto ad una serie di avventurose iniziative bilaterali, ha un carattere frammentato, presenta la difficoltà di ricondurre i singoli progetti a una strategia e brilla per l’assenza di chiarezza. Sembra piuttosto un goffo tentativo di prendere il sopravvento sulla diplomazia di diversi paesi africani.

In rapporti che l’Italia tesse con Israele per la fornitura a questo Paese di armi documentati da varie testate e rappresentati da siti come quello di Altreconomia e la contemporanea intesa promossa dal governo italiano con l’Arabia saudita, emergente dalla visita del Presidente del consiglio italiano alla corte del principe saudita in gennaio gettano la luce sui reali interessi dell’Italia in Medio-oriente: sponsorizzare l’attività delle industrie di armi italiane nell’area. Quest’ultimo punto è lampante dal Memorandum of Understanding siglato la Leonardo contestualmente alla visita.

Il quadro che emerge è chiaro al di là di quanto viene alla luce da episodi sporadici (e gravissimi) come quello di Almasri, ed è quello dell’Italia che si comporta similmente a un vero e proprio “stato canaglia” delle relazioni internazionali. Questo atteggiamento intossica il lavoro fatto dalle istituzioni europee per creare un ambiente virtuoso fra i paesi più rilevanti nelle proprie politiche di vicinato e crea il potenziale di instabilità che potrebbe portare ad un ulteriore peggioramento della situazione delle aree esaminate.

In foto, Giorgia meloni con il presidente della Tunisia Kaïs Saïed