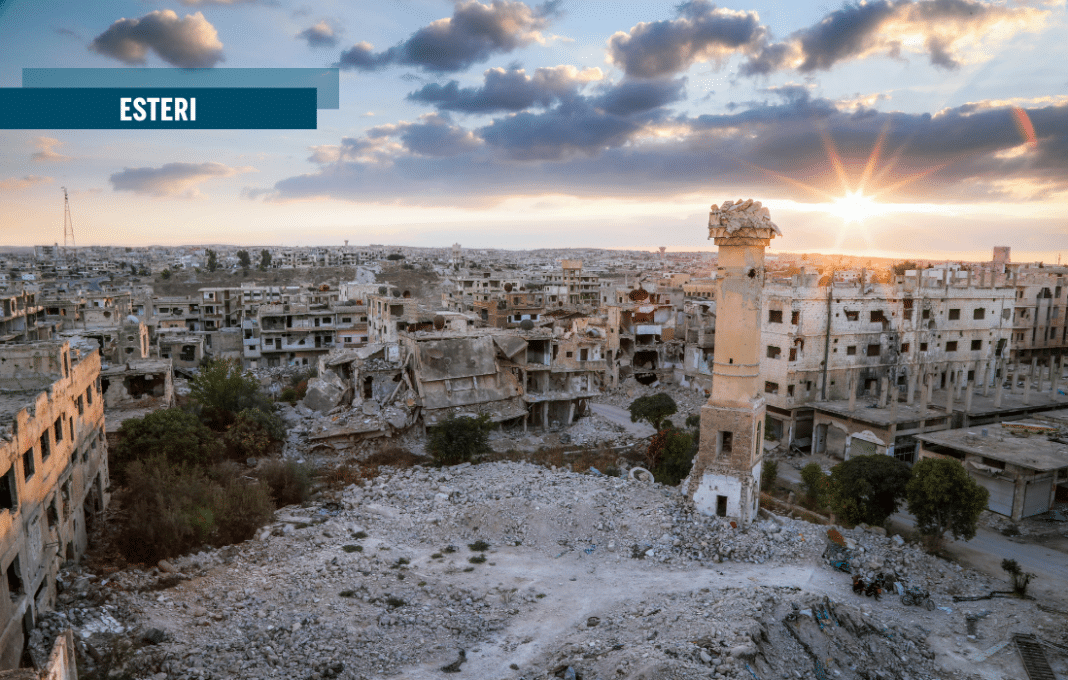

Dall’ascesa al potere di Al-Jūlānī, la Siria viene spesso raccontata come all’inizio di una rivoluzione copernicana. La verità purtroppo è ben diversa, con più di settemila vittime di scontri armati tra dicembre 2024 e oggi e il 90% della popolazione che vive in stato di povertà. In questo contesto, Paesi come la Giordania spingono per il rientro dei rifugiati nel Paese devastato da dieci anni di conflitto. Si fa spazio per il ricollocamento coatto dei gazawi?

Il doppio fronte aperto da Tel Aviv in Medio Oriente (che intanto avanza in Siria conquistando territori) rischia di oscurare una delle più lunghe e gravi crisi umanitarie della regione nonché quella che allo stato attuale continua a coinvolgere il più alto numero di rifugiati. In Siria, nonostante i venti occidentali favorevoli con cui è stato accolto Aḥmad Ḥusayn al-Shara, noto soprattutto nel mondo arabo con il nome di battaglia dei tempi della decennale militanza nelle file dell’Isis ‘Al-Jūlānī’, a sei mesi dalla sua ascesa al potere la situazione resta disastrosa.

Secondo i dati della Banca mondiale, più del 90% della popolazione del Paese levantino vive al di sotto della soglia della povertà, la disponibilità elettrica civile è di poche ore al giorno in tutto il territorio con il 70% degli impianti di produzione distrutti e la maggior fonte di esportazione resta il traffico illecito di captagon, una metamfetamina a basso costo.

Non solo. Con un noto approccio poco incline al rispetto del diritto internazionale, dallo scorso dicembre l’esercito israeliano ha mantenuto l’occupazione “in posizione difensiva” di buona parte dei territori del sud tra le alture del Golan, arrivando fino a una ventina di chilometri da Damasco, e secondo l’Osservatorio siriano per i diritti Umani (Sohr) dall’inizio dell’anno sono più di quaranta i raid aerei “preventivi” di Tel Aviv sui territori siriani, soprattutto nei pressi della capitale, Hama e Homs.

Dove non arriva la difesa aggressiva di Israele, ci pensa l’esigenza di assestamento del nuovo potere a promuovere un clima di instabilità e terrore, reprimendo con la forza qualsiasi accenno di dissenso e sostegno al predecessore Bashar Al-Assad. Ancora secondo il Sohr, tra l’8 dicembre 2024 e il 6 giugno 2025, più di settemila persone hanno perso la vita in Siria a causa degli scontri armati. Questo quadro apocalittico non sembra però intenerire i Paesi arabi circostanti che hanno avviato una politica di rimpatri più o meno forzati dei siriani rifugiati nei loro territori dal 2012 ad oggi.

Tra i Paesi che ospitano il maggior numero di rifugiati e rifugiate siriane c’è la Giordania, che pur non avendo firmato la Convenzione sullo Status di rifugiato del 1951 ha garantito una accoglienza pressoché totale della popolazione confinante almeno fino al 2019. Al momento il Paese conta circa un milione e duecentomila rifugiati siriani, tra i campi di accoglienza e le periferie delle maggiori città, soprattutto al centro e nord, come nei governorati di Mafraq e Irbid.

Con il cambio di regime, dall’inizio dell’anno l’approccio della corona hashemita rispetto alla crisi siriana è cambiato drasticamente. I requisiti per l’accesso al lavoro formale si sono fatti stringenti e il costo per la regolarizzazione dei lavoratori siriani è stato equiparato a quello degli expat occidentali, arrivando a toccare l’ammontare esorbitante di poco più di duemila dollari l’anno. In parallelo, con un’azione passata pressoché inosservata e dalla portata umanitaria devastante, il governo di Amman ha decretato la chiusura dell’Emirate Jordanian Refugee Camp di Mrajeeb Al Fhood, tra le pianure aride del governatorato di Zarqa.

Ai più di diecimila rifugiati residenti, tra cui bambini nati all’interno del campo e persone accolte da più di dieci anni, è stato intimato di decidere nell’arco di 48 ore se essere rimpatriate in Siria o ricollocate nel campo di Azraq, nel deserto ovest del Paese, un insediamento di bungalow prefabbricati in plastica gestito dalle Nazioni unite che ospita già 35mila persone rifugiate e, secondo fonti interne al mondo umanitario, a stento ne può accogliere un altro migliaio. La chiusura definitiva del campo è prevista per la fine di giugno. Ad oggi, meno del 15% dei residenti ha optato per il ricollocamento ad Azraq, mentre la stragrande maggioranza ha scelto di beneficiare dei servizi di logistica messi a disposizione dalle Nazioni Unite per il rientro nella terra di origine.

Nonostante la pressione su più fronti, secondo i dati aggiornati dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), da dicembre 2024 poco meno di 70mila siriani sono rientrati nel proprio paese, circa il 6% della popolazione rifugiata totale presente in Giordania. Di questi, più della metà hanno riportato ai delegati Unhcr che la scelta di rientrare è stata pesantemente condizionata dalle difficoltà crescenti legate al loro status di rifugiati in un paese non più accogliente come in precedenza.

Il drastico cambio di politica a livello nazionale è stato sicuramente influenzato dal taglio dei fondi statunitensi al settore umanitario che a livello globale costituivano circa il 25% del budget gestito dalle Nazioni Unite per progetti di risposta alle crisi in tutto il mondo. In particolare, la Giordania dipendeva in maniera profonda dai fondi dell’Agenzia per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti (Usaaid), destinati non solo al settore umanitario ma anche alla cooperazione e a settori strategici di sviluppo del Paese come salute ed educazione. Un dato indicativo è rappresentato dalla perdita di circa 35mila posti di lavoro nel solo Paese arabo come conseguenza diretta del taglio dei fondi da gennaio 2025 ad oggi.

In parallelo, fonti più vicine alla diaspora palestinese, come il Fronte di Azione Islamico, vedono in questa inversione di rotta del governo giordano un fare spazio a una potenziale accoglienza della popolazione gazawi secondo il surreale piano di ‘ristrutturazione’ della Striscia annunciato da Trump. Nonostante la negazione netta del re Abdallah II in varie conferenze, non ultima durante il summit dei leader arabi di febbraio a Riyadh, le pressioni statunitensi e l’intensificarsi del fuoco israeliano sulla popolazione palestinese allo stremo potrebbero spingere il leader giordano a fare inversione di rotta. Su questa scelta pendono le ferite ancora aperte del settembre nero del 1970 e la guerra interna tra l’esercito giordano e il Fronte di Liberazione Palestinese. Una deportazione di massa dei palestinesi infatti potrebbe riaccendere i focolai di rivolta interna mai sopiti da parte della minoranza di origine palestinese nel Paese che ammonta a circa il 30% della popolazione, in un periodo in cui il malcontento per il laissez-faire della corona rispetto all’imperialismo israeliano cresce di giorno in giorno.

In un quadro già profondamente instabile in tutta la regione, le condizioni della popolazione rifugiata siriana e della stessa Damasco sembrano giocare un ruolo chiave. La caduta del dittatore Bashar Al-Assad, principale nemico di Tel Aviv all’interno della Lega Araba, ha sicuramente spianato la strada all’attacco sull’Iran e la posizione filo-occidentale di Al-Jūlānī sembra ispirare una maggiore fiducia nel programma militare israeliano. I prossimi giorni saranno decisivi per capire il reale ruolo di quella che fu, insieme all’Egitto, la principale potenza militare araba nello scacchiere internazionale.

Come al solito, al centro dei due e più fuochi, milioni di famiglie rifugiate cercano con poca speranza un presente di stabilità che pare sfuggire costantemente da sotto i piedi. La chiusura dell’ennesimo campo profughi e le pressioni internazionali per il rientro forzato all’interno di un Paese che non esiste più sono l’ennesimo emblema di una comunità globale incapace di difendere chi subisce le ferite più violente di una storia non scelta.

*-*

L’autore: Guglielmo Rapino è un cooperante, attivista per i diritti umani e organizzatore di eventi culturali. E’ l’ideatore del Festival delle cose belle che torna dal 27 al 31 agosto torna a Pietralunga (Pg). Giunto alla sua sesta edizione è curato da Rapino insieme al collettivo della “Tribù”nella cornice naturale della Valle dell’Om, bioagriturismo immerso nell’Appennino umbro-marchigiano.Concerti, workshop, performance, laboratori sociali, proiezioni e spettacoli per una comunità che cresce di anno in anno. Indipendente e autofinanziato, il festival vive soprattutto grazie al passaparola e alla partecipazione di chi sceglie di farne parte.

Programma completo e iscrizioni: festivaldellecosebelle.it

In foto, un’immagine di Aleppo ai tempi della guerra civile

Foto di Mahmoud Sulaiman su Unsplash