Da diversi mesi siamo tornati a riesumare un termine che sembrava essere ormai riservato ai libri di storia, ai resoconti del problema economico simbolo degli anni Settanta del Novecento, ossia la “stagflazione”, sintesi di stagnazione e inflazione.

Il termine fu coniato per indicare una situazione ritenuta fino ad allora pressoché impossibile da incontrare, ovvero la compresenza di crescita economica nulla o negativa e di prezzi in aumento. Ad eccezione che in situazioni estreme di iperinflazione, i due fenomeni erano considerati incompatibili in quanto, generalmente, i prezzi aumentano quando un’economia cresce e l’adeguamento della produzione non tiene il passo dell’espansione della domanda; mentre quando un’economia ristagna e la disoccupazione aumenta, solitamente ristagnano anche i prezzi.

Negli anni Settanta – analogamente a oggi – all’origine di tale situazione vi fu un drastico restringimento dell’offerta di una fonte energetica, quando i paesi dell’Opec (l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio) ridussero l’esportazione di prodotti petroliferi verso i paesi che sostenevano la guerra dello Yom Kippur nel 1973-1974, portando a quintuplicarne il prezzo. Quando il prezzo dell’energia sale i maggiori costi di riverberano su tutti quanti i beni e servizi finali, essendo uno dei fattori produttivi centrali in tutti i tipi di produzione. Come vediamo anche oggi, le imprese tenderanno inevitabilmente a trasferire l’aumento dei costi energetici sui consumatori e a limitare al contempo la produzione e l’occupazione, producendo così quell’accoppiata di recessione e inflazione alla quale ci troviamo nuovamente di fronte dopo cinquant’anni.

In tale frangente le autorità di politica economica si trovano messe in un angolo: non possono stimolare l’economia perché ciò si rifletterebbe soltanto in ulteriori aumenti dei prezzi; e non possono concentrarsi solo sulla riduzione dell’inflazione per non aggravare ulteriormente la recessione e i problemi occupazionali.

Oggi ci troviamo in una situazione molto simile. Il taglio di tre quarti delle forniture di gas all’Europa deciso dalla Russia in risposta alle sanzioni, ha comportato un’esplosione del prezzo dell’energia e quindi dei costi di tutte le filiere produttive – in una situazione in cui già i prezzi stavano salendo a causa della crisi delle catene produttive globali indotta dal Covid e da altre tensioni internazionali. Ecco quindi che anche oggi cercare di aumentare l’occupazione e sostenere i redditi rischia di far salire ulteriormente i prezzi, poiché la produzione risulta relativamente bloccata nel breve periodo; mentre alzare i tassi di interesse per moderare l’inflazione rischia di provocare effetti disastrosi in termini sia sociali che finanziari.

L’inflazione, com’è noto, aggrava le disuguaglianze: avvantaggia i soggetti maggiormente in grado di adeguare i propri prezzi ai maggiori costi di produzione mentre per tutti gli altri l’aumento dei prezzi comporta un trasferimento dal basso verso l’alto, poiché impatta proporzionalmente di più sui redditi bassi e meno su quelli più alti.

In una situazione di questo tipo si è soliti richiedere un adeguamento dei salari all’inflazione, cosa che però non viene concessa adducendo la motivazione che in questo modo si rischierebbe solo di innescare la “spirale prezzi-salari”: le imprese continueranno ad alzare di conseguenza i loro prezzi che a loro volta richiederanno un adeguamento salariale e così via, in una spirale in aumento.

Al contempo, però, alleviare la situazione di imprese e famiglie utilizzando gli scostamenti di bilancio (aumenti del deficit pubblico), di cui si è discusso in campagna elettorale, sebbene in certa misura necessario rientra anch’esso tra le politiche che potrebbero aggravare l’inflazione in quanto incrementa la quantità di denaro in circolazione.

Come fare dunque a proteggere le fasce meno abbienti senza aggravare l’inflazione? L’esperienza della stagflazione degli anni Settanta ci offre spunti, oltre che per la diagnosi, anche per due tipi di terapie. La prima è che se nel breve periodo non puoi incrementare o sostituire la produzione di energia, né puoi ridurre i prezzi – e se non puoi né aumentare il denaro in circolazione né ridurlo – allora l’unica soluzione è la redistribuzione. Si tratta di attivare un trasferimento di denaro innanzitutto dai soggetti che si stanno avvantaggiando del blocco energetico, che incassano extraprofitti non meritati in quanto dovuti a un evento esterno contingente, alle fasce sociali che più subiscono il problema. Da questo punto di vista, l’atto di tassare l’intera quota di extraprofitti e girarli alla cittadinanza in base al reddito (o anche in cifre uguali per tutti, per semplicità burocratica), non è altro che un atto doveroso in base a qualsiasi elementare principio di equità. Parliamo di extraricavi per 50 miliardi di euro che al momento si stanno invece spostando da chi guadagna meno a beneficio di poche grandi aziende che stanno facendo profitto sull’aspettativa che la continuazione della guerra faccia proseguire il blocco delle forniture di gas. I vari bonus bollette e benzina vanno in questa direzione sebbene siano legati a una tassa sugli extraprofitti, quella del governo Draghi, decisamente debole e mal congegnata, per cui solo una percentuale minima di profitti è stata acquisita dallo Stato il quale l’ha poi distribuita a una platea ristretta stabilita con criteri decisamente arbitrari (i soli lavoratori dipendenti e a discrezione del datore di lavoro, senza tenere conto di tutte le varie forme di precariato e povertà). Del resto, i governi di destra si riconoscono dall’abilità con cui trasformano politiche di diritti e giustizia sociale in mere concessioni occasionali per alleviare qualche situazione.

La seconda lezione che ci viene dagli anni Settanta è meno immediata ma altrettanto importante. Non riguarda primariamente le aziende energetiche ma il conflitto distributivo più generale connesso all’inflazione. L’esperienza dei paesi che in quel periodo difesero nel modo migliore tanto l’occupazione quanto la stabilità dei prezzi, fu determinata da sindacati forti, con un elevato grado di monopolio della rappresentanza operaia, che (insieme a governi socialdemocratici) seppero adoperarsi per una politica economica di ampio respiro che sostituiva la richiesta di aumenti salariali con l’estensione dei beni e servizi pubblici e del controllo sindacale all’interno dei consigli di amministrazione delle grandi aziende. La moderazione salariale veniva in tal modo compensata da altre forme di benefici economici e sociali, quali servizi di welfare universali, riduzioni dell’orario di lavoro a parità di salario, investimenti nelle politiche attive del lavoro ecc.

Se sindacati e partiti di sinistra avessero il potere di ottenere gli adeguamenti dei redditi all’inflazione, potrebbero usare questa minaccia per scendere a patti con la controparte barattando la rinuncia a tali adeguamenti con un maggior coinvolgimento dei lavoratori o dei sindacati nelle decisioni aziendali o con la trasformazione degli extraprofitti in maggiori salari indiretti o in beni pubblici, impedendo la spirale prezzi-salari senza che ciò comporti un impatto deleterio sui lavoratori meno abbienti.

Se volessimo essere ancora più conseguenti, gli extraprofitti potrebbero “addirittura” essere convertiti in partecipazioni azionarie dello Stato nelle aziende energetiche, ottenendo un controllo che metta i governi in grado di effettuare le forme di redistribuzione di cui si diceva più sopra o di accelerare la conversione energetica a fonti pulite. A suo tempo vi fu una famosa proposta svedese, poi realizzata parzialmente, per cui erano invece i fondi pensione dei sindacati, non lo Stato, ad acquisire le quote azionarie connesse a determinati extraprofitti, facilitando così una forma di democrazia economica indiretta da parte dei lavoratori.

Al di là delle forme specifiche, è utile vedere come la stagflazione comporti vincoli specifici e come storicamente sia stata affrontata anche in modi progressisti.

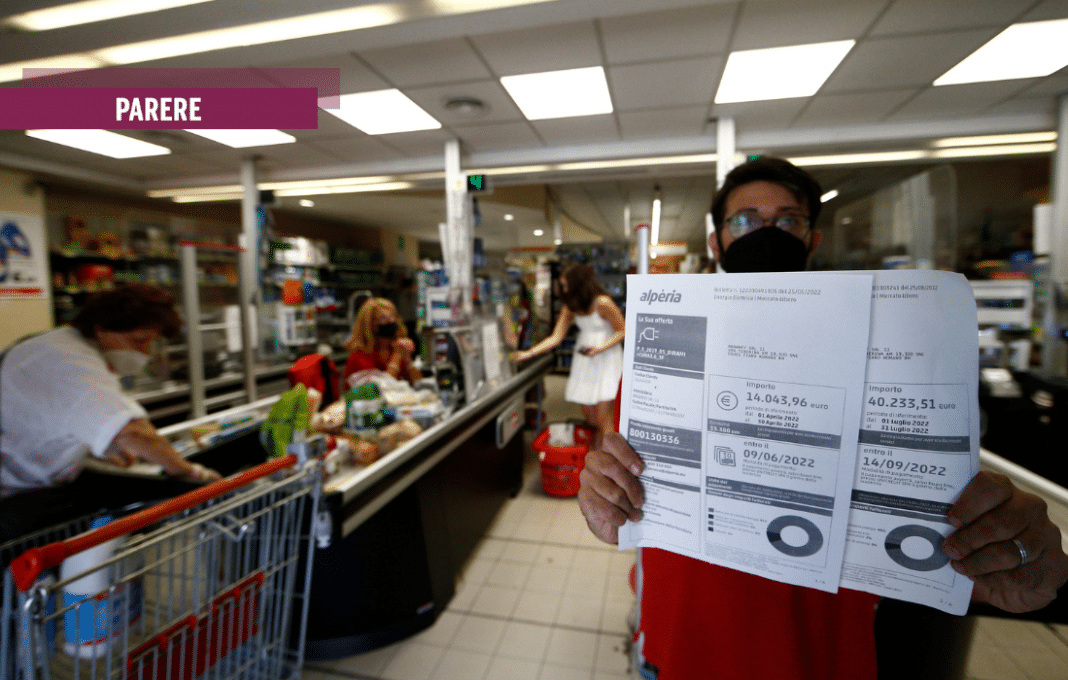

Nella foto: iniziativa contro il caro bollette, Roma, 31 agosto 2022