Secondo lo Stockholm international peace research institute (Sipri) nel 2021 il commercio di armi, sistemi d’arma e servizi militari valeva 592 miliardi di dollari. Una cifra esorbitante che con la guerra in Ucraina sarà destinata a crescere parecchio.

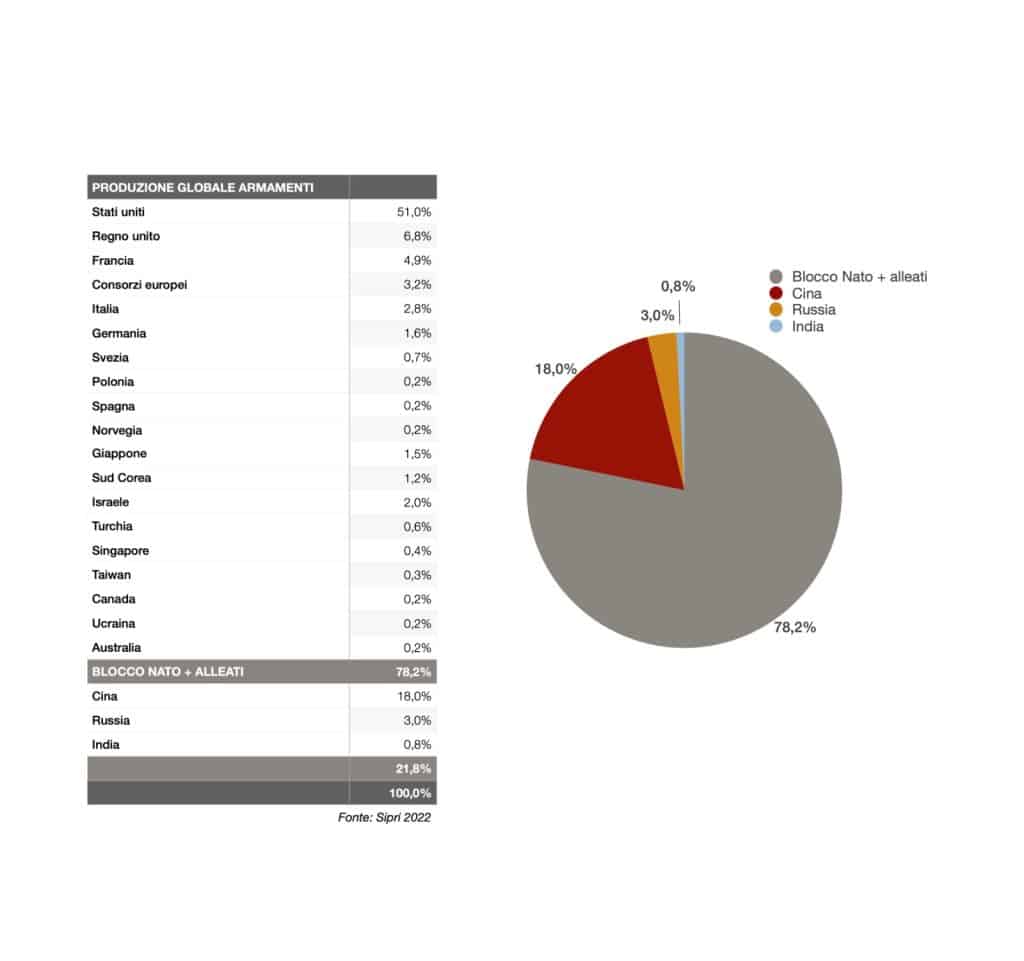

Il rapporto del Sipri conferma peraltro un dato già emerso nel 2020 e che in occidente è praticamente taciuto: il 78,2% della produzione mondiale di armi, sistemi d’arma e fornitura di servizi militari è controllata da multinazionali dei Paesi Nato e dei loro alleati. Il rimanente 22% se lo dividono Russia (3%), Cina (18%) e India (0,8%). Non solo: la internazionalizzazione della filiera industriale bellica è quasi totalmente controllata dalle stesse multinazionali statunitensi ed europee e di fatto è parte di una strategia che punta da una parte a ridurre i posti ed i costi del lavoro e dall’altra alla saldatura strategica tra il Paese sede della multinazionale ed il Paese dove viene trasferito un segmento della produzione.

La produzione di armi peraltro non è “neutra”. Chi le produce tendenzialmente le usa. La quota maggiore delle armi prodotte è per il “cliente domestico”, solo una minima parte risulta come export. E infatti se consideriamo le guerre e i conflitti interni scoppiati in questi ultimi trent’anni e mettiamo insieme gli attori diretti ed indiretti che le hanno combattute, provocate o sostenute, allora ci rendiamo conto che le “quote” di responsabilità di guerra non solo sono sovrapponibili al grafico ricavato dai dati Sipri ma vanno ben oltre, visto che la Cina è completamente assente dai vari campi di battaglia.

Armi e sistemi d’arma sono prodotti industriali di altissimo livello perché incorporano il meglio della tecnologia disponibile. Ogni Paese che ne abbia le capacità si dota di una filiera industriale che possa produrli direttamente. Quanto poi sia l’industria delle armi a controllare le scelte governative con lobby e porte girevoli e non viceversa, dipende da caso a caso. Le armi sono “prodotti” alla stessa stregua delle automobili o delle lavatrici ma con un valore aggiunto decisamente superiore: sono al centro di una concorrenza globale molto particolare. Anche in Italia, dodicesima nella top ten mondiale dei produttori, non manca occasione in cui gli amministratori delegati delle industrie belliche, i ministri competenti e purtroppo gli stessi sindacati confederali rivendicano la necessità di difendere con sussidi ed investimenti “il prodotto” nazionale da una concorrenza sempre più agguerrita. L’ultimo “brindisi” di Fiom-Cgil, Fim Cisl e Ulm per una grossa commessa militare è avvenuto pochi giorni fa a Palermo in occasione del varo della nave anfibia “Al Fulk” consegnata da Fincantieri alla marina del Qatar.

C’è davvero poco per cui brindare: con le armi e i sistemi d’arma si fa politica estera, oltre che profitto per manager e azionisti e la nave da guerra alla petromonarchia del Golfo sigilla una relazione bilaterale molto stretta.

Per tutti i Paesi produttori di armamenti vale il peso specifico strategico che il “prodotto” porta con sé e questo diventa il vettore di rapporti bilaterali privilegiati con Paesi terzi acquirenti. Anche per questa ragione l’ex ministro della Difesa Guerini (Pd, Conte bis e Draghi) ha trasformato lo stesso ministero in agente di commercio dell’industria di bandiera con la norma “Government to Government” e ha definito la stessa industria bellica il pilastro della politica estera nazionale. Il suo successore Guido Crosetto (FdI), già presidente della federazione delle Aziende italiane per l’Aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad), chiude il cerchio. Eppure il comparto vale meno dell’1% del Pil, meno dello 0,7% dell’export e meno dello 0,5% in termini di occupazione. Il suo “peso” deriva dal fatto che alla compravendita di tecnologia bellica si accompagna spesso la sottoscrizione di accordi bilaterali legati a petrolio, gas, cooperazione militare e, non ultima, la disponibilità ad ospitare basi operative. Le forze armate, al di là della retorica ufficiale, svolgono un ruolo attivo nella partita commerciale: consumano il prodotto e ne diventano la “migliore vetrina” all’estero grazie alle “missioni di pace”. Lo ha affermato candidamente Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo e presidente dell’Associazione europea delle industrie dell’Aerospazio e della Difesa (Asd). Le stesse forze armate diventano infine esse stesse parte integrante dei pacchetti commerciali bellici, offrendo servizi molto speciali come l’addestramento.

Prendiamo ad esempio l’Arabia Saudita, uno tra gli importatori bellici più dinamici e spregiudicati. I piloti dell’aviazione saudita si formano e si addestrano anche presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Scuole di Volo del 70° stormo di Latina e del 61° stormo di Galatina (Lecce). L’Italia vende armi e addestramento ad una monarchia oscurantista che ha raso al suolo lo Yemen scatenando la più grave strage di civili e crisi umanitaria degli ultimi sette anni.

I re sauditi hanno potuto violare il diritto internazionale grazie al supporto logistico-militare fornito da Stati uniti e Regno unito e all’appoggio di Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e Sudan. Lo hanno fatto con le armi vendute dai grandi colossi industriali della “difesa” statunitensi ed europei ma non solo.

Nel 2017 la Russia ha venduto all’Arabia saudita (ossia il peggior nemico dei suoi alleati nell’area) le batterie antiaeree S400, sistemi controcarro KORNET-EM, lanciarazzi campali TOS-1A e la licenza per produrre il nuovo Ak103. Una commessa da poco più di 3 miliardi di dollari. Lo stesso anno gli Stati uniti di Trump hanno piazzato agli emiri una mega commessa da 110 miliardi di dollari.

Così fan tutti verrebbe da dire. È vero, ma alcuni molto, molto più di altri. I numeri parlano chiaro. Ogni industria che produce un qualunque bene di consumo deve venderlo per prosperare e realizzare profitto. Più sono i consumatori e più rapido è il ciclo di consumo, più i profitti aumentano. È il capitalismo.

Nel caso delle armi, eserciti, marine ed aviazioni sono il principale acquirente mentre esercitazioni e guerre sono i luoghi del consumo. Più estese saranno le esercitazioni e le guerre sia in termini temporali che di dimensione geografica maggiori saranno gli stock consumati, maggiori le occasioni di testare nuovi “prodotti”, maggiori saranno i profitti per azionisti e manager dell’industria di riferimento (comprese le grandi multinazionali delle ri-costruzioni).

Una industria militare senza guerra è destinata al fallimento in particolare quando si tratta di una società per azioni lanciata alla conquista del mercato interno e globale.

Ecco spiegato come mai il blocco euro-atlantico trainato dagli Stati Uniti, che comprende Paesi Nato ed extra-Nato anche nel quadrante del Pacifico, è in assoluto il più bellicoso ossia il responsabile diretto ed indiretto, negli ultimi trent’anni, della maggior parte dei conflitti armati, delle stragi di civili e delle violazioni del diritto internazionale.

Senza considerare gli effetti devastanti di un’altra arma terribile che il Sipri non considera ma che vede l’occidente ancora monopolista: le sanzioni economiche. Solo in Iraq queste hanno ucciso 400mila bambini che, come disse Madeleine Albright in una celebre intervista (per la quale si è poi scusata ndr), furono il prezzo da pagare per l’esportazione della democrazia (mai pervenuta).

Quando i nostri governi ci raccontano che dobbiamo armarci sempre di più e bombardare altri Paesi per difendere pace, diritti umani e interessi nazionali mentono sapendo di mentire. Né la pace, né i diritti umani né gli interessi nazionali sono difesi da questa economia di guerra e dalla belligeranza permanente nella Nato.

L’interesse dell’Italia e della grande maggioranza degli italiani non risiede nello schierarsi in una guerra tra superpotenze ma nel rilancio della scuola e della sanità pubbliche, nell’investimento in cultura e ricerca, nel reddito, nella grande opera di manutenzione del territorio, nella vera conversione ecologica che potrà garantirci un futuro. Di questo ha bisogno il Paese e solo una politica estera sganciata dall’atlantismo e dai fatturati dell’industria bellica e rivolta alla cooperazione strategica equa e proficua potrà accompagnarne il passo.