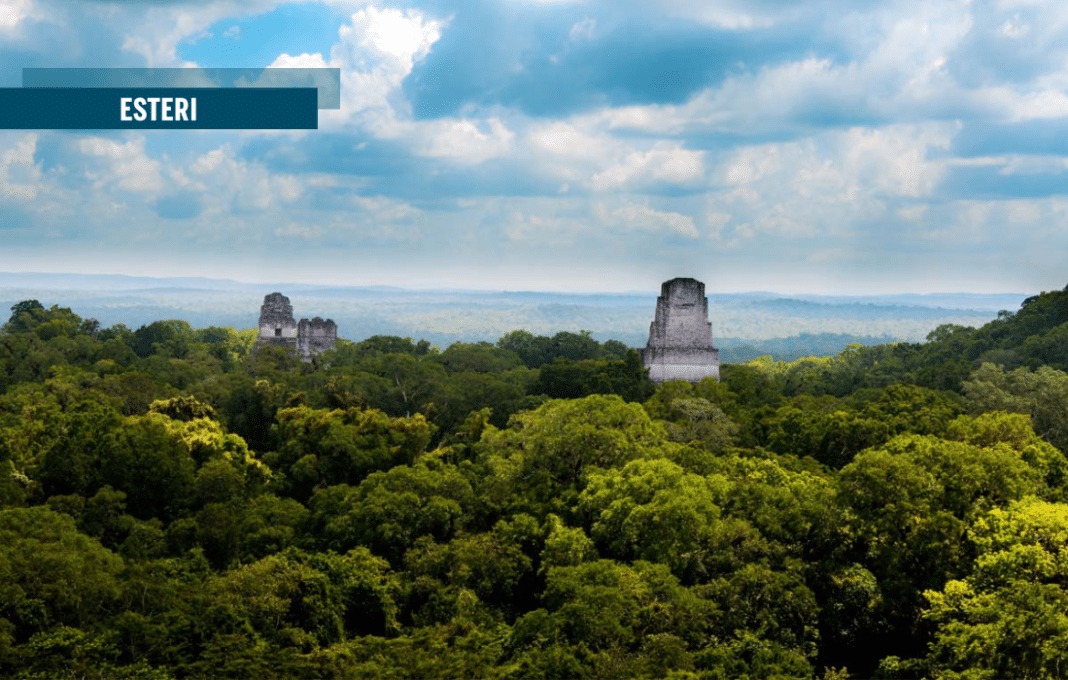

Quando nel 1990 il governo guatemalteco istituì la Riserva della biosfera Maya per proteggere la più grande foresta pluviale dell’America Centrale, molti ambientalisti gridarono al tradimento. Come poteva lo Stato concedere una parte significativa di quella che era considerata il terzo hotspot di biodiversità più importante del pianeta alle comunità locali per il disboscamento sostenibile? Sembrava un’occasione perduta per salvare l’habitat di oltre 1.400 specie vegetali e 450 specie animali. Trent’anni dopo, i fatti hanno ribaltato ogni previsione. Mentre i parchi nazionali a protezione integrale sono stati devastati da allevamenti illegali legati ai cartelli della droga - con il Laguna del Tigre National Park che ha perso quasi un terzo delle sue foreste dal 2000 - le tanto criticate concessioni comunitarie brillano come una “lucente bandiera” della conservazione. I 360mila ettari gestiti dalle comunità nella parte orientale della riserva registrano tassi di deforestazione inferiori all’1%, costituendo uno dei più grandi e riusciti esperimenti di gestione forestale comunitaria al mondo. Per comprendere appieno il significato della vittoria delle comunità del Petén, bisogna inquadrarla nella complicata storia del Guatemala. La foresta del Petén, una delle grandi gemme ecologiche dell’America Latina ricca di resti archeologici maya, è stata per anni definita un “far west” perché luogo di fuga della popolazione da secoli di oppressione e sfruttamento. La colonizzazione spagnola decimò le popolazioni indigene attraverso malattie, lavori forzati e conversioni religiose violente.

Dopo l’indipendenza nel 1821, le élite creole perpetrarono lo stesso sistema estrattivo: enormi piantagioni di caffè e banane gestite da multinazionali straniere come la United fruit company, che controllavano ferrovie, porti e governi fantoccio. Il tentativo democratico di Jacobo Árbenz (1951-1954) di ridistribuire le terre incolte alle comunità indigene fu stroncato da un colpo di stato orchestrato dalla Cia. Seguirono quattro decenni di guerra civile (1960-1996), durante i quali l’esercito guatemalteco condusse una vera e propria campagna genocida contro le popolazioni maya. Fino alla metà del XX secolo era scarsamente popolato, con circa 5mila abitanti. Le cose cambiarono dopo il colpo di stato del 1954, quando il governo iniziò a insediare nella regione chi era stato espulso dalle terre fertili del sud. Dopo decenni di guerra civile, nel 1990 nacque la riserva, con un’estensione di oltre 21mila km², più del doppio dello Yellowstone National Park. Ma anche la “pace” post-1996 si rivelò amara: accordi neoliberisti imposero privatizzazioni massive, concessioni minerarie alle multinazionali canadesi e statunitensi, monocolture industriali per l’esportazione. Il Guatemala odierno rimane uno dei Paesi più ineguali al mondo, con il 60% della popolazione in povertà. È in questo contesto Per continuare la lettura dell'articolo abbonati alla rivistaQuesto articolo è riservato agli abbonati

Se sei già abbonato effettua il login