A distanza di un paio di mesi, in pochi stentano a ricordare la rassegna musicale fiorata per eccellenza, quel Sanremo che colleziona milioni di ascolti, insieme alle critiche sui compensi, ai vestiti, alle vallette. A proposito: chi ha vinto l’ultima edizione? Non importa. Quest’anno la vera rivelazione, per il grande pubblico, si chiama Ezio Bosso, sorprendente ospite d’onore.

La sua è stata una sferzata di aria fresca. E a rapire orecchie e cuore, a impazzare sulla rete, è stato quest’uomo sui quarant’anni, certo non per la sua malattia, che non è la Sla, come erroneamente si scrive. Ma non è importante sapere cosa sia a renderlo incerto da qualche anno, nel movimento e nell’eloquio.

Alla tastiera da quando aveva quattro anni, ancora oggi alla musica dedica tante ore al giorno: «Mai abbastanza – ci dice modesto – ma tutte quelle che riesco». Si appresta a un tour nei principali teatri italiani, molti già sold out, in occasione dell’uscita del suo primo, e doppio, album da solista. The 12th Room, è un percorso meta-narrativo, con brani inediti e di repertorio che rivelano il Bosso compositore e quello interprete. Dal curriculum e referenze eccellenti, tra tutte la direzione della London Symphony Orchestra, ma anche l’artista attento al suo pubblico («A me», mi corregge, «piace pensarle come persone con cui condivido un momento, non come un pubblico. Io sono solo quello che ci mette le mani»). Lo raggiungiamo telefonicamente mentre è nella sua Torino, una delle città in cui ama più soggiornare, con Londra, dove vive, e Bologna. Per una manciata di minuti, non ci siamo per nessuno, come quando si è rapiti da una piacevole sinfonia.

Maestro, la disturbo? Che cosa stava facendo?

Sto studiando, come ogni giorno. Sono a palazzo Barolo, dove vive uno dei miei pianoforti (un pianoforte appositamente preparato da Piero Azola, ndr).

Lì è custodito il suo gioiello?

Sì, l’ho donato anni fa all’Opera Barolo. Vive in uno dei saloni più belli, un salone d’onore barocco di uno dei palazzi più belli di Torino, ma anche d’Europa. Il mio pianoforte ha una bella casa, non posso lamentarmi.

Lo può suonare soltanto lei?

No, è a disposizione delle attività che vengono fatte e io ne sono il supervisore musicale. È giusto così, perché il pianoforte deve vivere, gli strumenti sono vivi, come gli esseri umani: se stanno fermi dopo un po’ perdono interesse a vivere. L’immobilità dell’intelletto e dell’anima ci porta a deperire. Invece bisogna essere attivi.

Nel suo album ci sono storie di stanze, stanze come momenti basilari di una vita. Stanze felici o dolorose, immaginate, desiderate, che rappresentano momenti e percorsi. Dodici in tutto, secondo un’antica leggenda. Lei quale preferisce?

Sinceramente, quella della musica. È quella dove si trova tutto il mio benessere. Ho scoperto che mi piacciono le stanze che ci compongono, che ci inventiamo, che ci immaginiamo anche. Stanze parti della nostra memoria, siamo noi memoria delle stanze.

In una di queste, troviamo due ospiti eccellenti: Bach e Chopin. Sono i suoi preferiti?

Bach e Chopin sono quelli con cui io mi sveglio. La prima cosa che suono al mattino è sempre qualcosa di Bach. Io ho un rapporto affettivo con la musica per cui tra i compositori ci sono padri, fratelli, amici. Bach è l’inevitabile, tra noi musicisti lo chiamiamo “il vecchiaccio” perché ci controlla sempre, controlla che facciamo bene la musica, come la viviamo ed eseguiamo. Chopin è un po’ un amico sfortunato da proteggere e prendere un po’ in giro per tirarlo su. […]

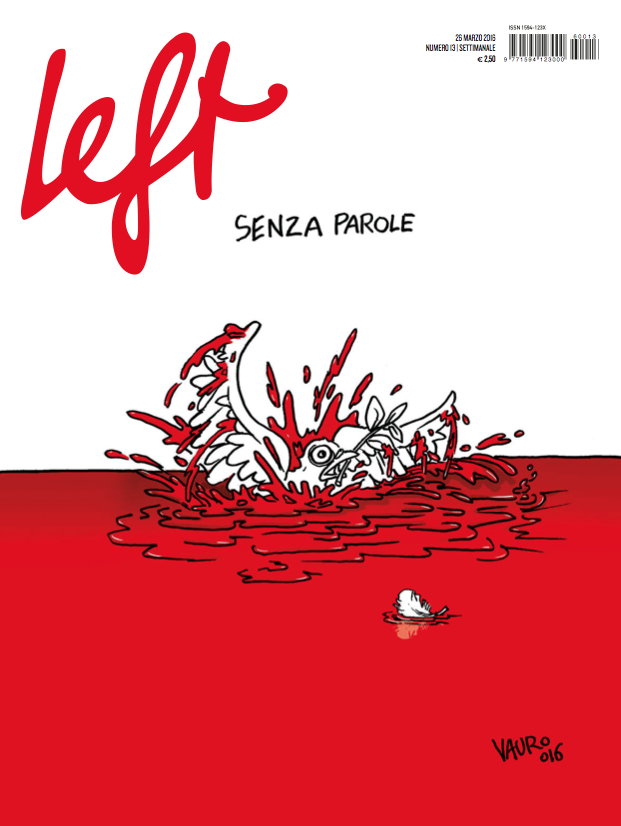

Questo articolo continua sul n. 13 di Left in edicola dal 26 marzo