La prima volta che ho visto Mücella Yapıcı era seduta sul lato destro dello schermo nel documentario Ekumenopolis – City Without Limits, del regista turco Imre Azem. Era il 2011, due anni prima che esplodesse la più grande protesta di massa della Turchia moderna, a difesa del parco Gezi; erano tempi non sospetti in cui però Mücella e Imre già abbozzavano i temi che avrebbero mobilitato milioni di turchi nelle strade di tutte le principali città del Paese, da Istanbul a Diyarbakır.

Nel video, Mücella ha sullo sfondo due file di pilastri della Sümerbank, un edificio abbandonato nel cuore di Istanbul prima di proprietà dello Stato, oggi privatizzato; Mücella parla della speculazione edilizia della sua città, dei rischi ambientali e idrogeologici a cui l’espansione verso nord dell’antica Costantinopoli sta andando incontro, in nome della gentrification e dell’egemonia del mattone. Si pone una domanda semplice, Mücella: «È possibile costruire un albergo nel cuore di Central Park a New York? Ovvio che no; perché è chiaro che quel luogo serve alla città per respirare, affinché la pioggia raggiunga il suolo. A Istanbul, invece, chiamiamo “modernità” la volontà di costruire parcheggi sotto i nostri parchi».

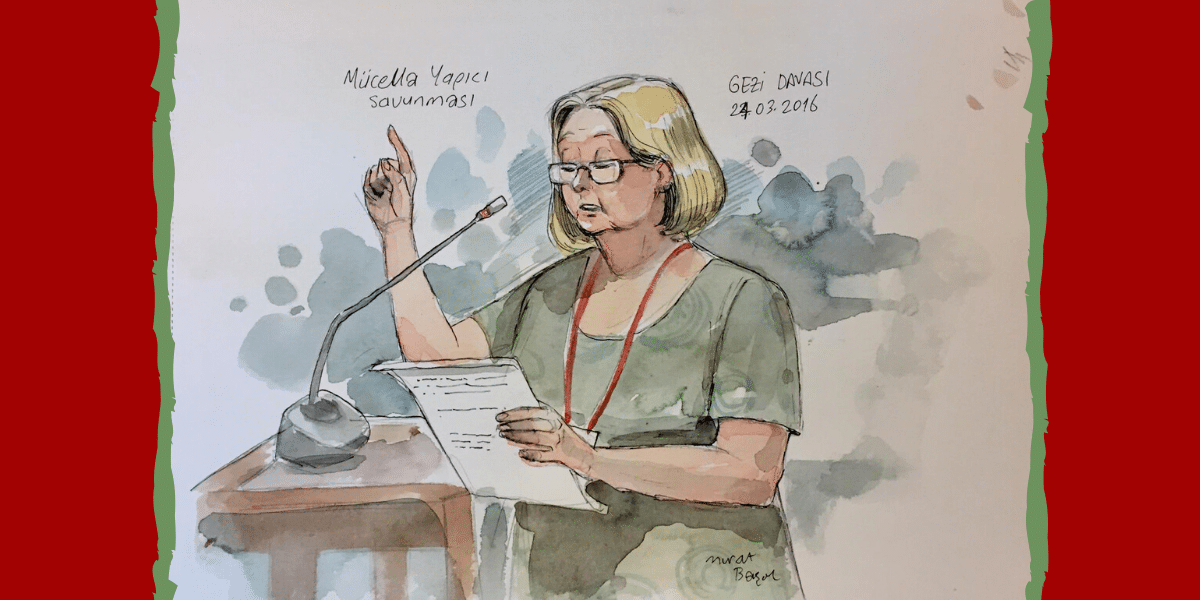

La difesa di Gezi, nel 2011, era ancora lontanissima, eppure Mücella in qualche modo la stava anticipando, ne sollevava già le dinamiche, i rischi. E nel 2011 Mücella di certo non sapeva ancora che la difesa di quello spazio verde nel cuore della sua città le si sarebbe ritorto contro, le avrebbe cambiato la vita per sempre. Oggi Mücella è alla sbarra degli imputati nel processo più importante della storia repubblicana turca, il processo di Gezi Park, insieme ad altri 15 esponenti della società civile turca, e dove lei rischia una condanna all’ergastolo aggravato; è un processo simbolo, dal profondo valore politico, un veicolo con cui il governo vorrebbe mandare un messaggio chiaro a chiunque osi opporsi, alimentando un clima di tensione che non ha eguali nella storia della Turchia e nell’Europa moderna.

Mücella e gli altri 15 imputati, di fronte alla trentesima Corte penale di Istanbul, sono il capro espiatorio su cui si vogliono far ricadere tutte le colpe di quelle tre settimane di proteste, compresi i danni a 259 veicoli privati, 103 mezzi della polizia, edifici pubblici, le sedi di partiti politici di maggioranza e opposizione; Mücella e gli altri 15 imputati devono rispondere anche dei danni a telecamere di sorveglianza, semafori, pali della luce, fermate degli autobus, tabelloni pubblicitari e cassonetti della spazzatura, danni a parchi, giardini, moschee e cimiteri.

Mücella e gli altri 15 imputati sono chiamati a rispondere di tutto, con una generica, generale accusa di aver tentato di sovvertire l’ordine costituzionale e di rovesciare il governo di Erdoğan attraverso le medesime proteste. L’atto di accusa, un faldone di 657 pagine, presenta ben 757 denuncianti; i principali sono il presidente Erdoğan e tutti i ministri del 61esimo governo. L’accusa chiede dai 606 ai 2.970 anni a ciascuno dei 16 imputati.

«Oppormi al progetto che voleva stravolgere piazza Taksim e l’adiacente Gezi Park era un preciso dovere del mio lavoro», mi spiega Mücella, in un bar a Berlino nel quartiere di Kreuzberg lo scorso maggio. Mücella ha ben due lauree, in architettura e in ingegneria. Con la morte del marito nel 2005, lascia la professione di architetto per seguire una visione più politica e filosofica della sua attività. Entrò a far parte della Camera degli Architetti di Istanbul e della Commissione sulla Valutazione dell’impatto ambientale all’interno della Camera.

«Come rappresentante della commissione», continua Mücella, «avevo l’obbligo costituzionale di valutare che i progetti proposti fossero di interesse pubblico; i membri di tali commissioni, qualora valutassero negativamente i progetti, hanno persino il dovere di trascinarli in tribunale. Questo mio ruolo sociale ha cominciato ad avere un’importanza crescente da quando, a partire dagli anni 80, l’Akp ha dato via a tutta una serie di riforme neoliberiste, attraverso le quali le nostre città, le aree naturali, le nostre coste e le nostre foreste cominciavano ad essere viste soltanto come un mezzo di accumulazione di capitale. Sono centinaia i casi finiti in tribunale, per tutta una serie di pratiche che avrebbero irrimediabilmente danneggiato gli spazi urbani e naturali».

La “pedonalizzazione di Taksim” in sostanza prevedeva la costruzione di diversi tunnel al di sotto della piazza, spostando di fatto il traffico nel sottosuolo. E lì dove oggi sorge il parco Gezi, fino al 1940 sorgeva la caserma Topçu, di cui non rimane nemmeno una pietra: «la piazza Taksim, e con essa il parco Gezi e l’adiacente centro culturale Ataturk», specifica Mücella senza mezzi termini, «rappresentano un unicum storico fondamentale per questa città; quella piazza non può diventare il soffitto di un’autorimessa. E ricostruire la caserma in nome di un presunto nazionalismo – per poi trasformare l’edificio in un centro commerciale di lusso – è inconcepibile. Gezi oggi rappresenta uno spazio verde fondamentale per il centro città, ed è anche l’unico punto di raccolta del centro in caso di terremoto».

Fu in tali circostanze che il 15 febbraio 2012, in comunione di intenti, la Camera degli architetti e degli urbanisti, insieme a sindacati, partiti politici, organizzazioni di quartiere e comuni residenti, decisero di unirsi in opposizione al progetto, fondando la piattaforma Taksim Solidarity, che all’inizio contava circa 200 persone. Taksim Solidarity portava avanti la propria battaglia, con mezzi legali e democratici, con il compito principale di informare quanto più possibile i media e l’opinione pubblica. Nel frattempo il progetto venne portato in tribunale, e la prima corte amministrativa di Istanbul ritenne le obiezioni giustificate, annullando gran parte delle modifiche. Ma, con il processo in corso, il progetto è andato avanti, con il beneplacito del comune di Istanbul e del governo.

A Gezi Park come fulcro della protesta ci si arriva nell’anno successivo. Dopo aver terminato il primo tunnel – l’unico attualmente esistente, ci si rese conto di aver omesso il marciapiede; per poterlo realizzare bisognava sconfinare nel parco, e la notte del 27 maggio 2013 alcuni mezzi sono entrati nell’area verde e hanno cominciato i lavori di scavo, danneggiando l’impianto idrico e quello elettrico. «E il cantiere non aveva alcun permesso», specifica Mücella. «Eravamo lì quella notte, e per mio stesso dovere professionale ho chiesto i permessi alle persone incaricate dei lavori. E siamo stati aggrediti, con tanto di lancio di lacrimogeni a pochi centimetri dai nostri volti. Alla notizia di quella assurda violenza, catalizzata dalle dichiarazioni provocatorie da parte delle amministrazioni, nei giorni successivi sempre più persone hanno raggiunto Taksim e si sono unite alla lotta. Ma la polizia, da quel giorno in poi, ha incrementato la violenza, con l’utilizzo dei cannoni ad acqua, i proiettili di gomma e gli arresti indiscriminati».

Mücella, come membro della piattaforma Taksim Solidarity, era già stata una volta processata per i fatti di Gezi. È successo nel 2014, quando l’ufficio del procuratore capo di Istanbul inviò un esposto contro 26 persone, tra le quali la stessa Mücella. Anche in quel caso l’imputazione era diretta principalmente alla piattaforma Taksim Solidarity e ai suoi membri, con la pesante accusa di essere “un’organizzazione criminale intenta a voler sovvertire l’ordine costituito”, di aver partecipato a manifestazioni illegali ed essersi rifiutati di allontanarsi nonostante gli annunci da parte delle forze dell’ordine. L’esito del processo si è avuto il 29 maggio 2015: piena assoluzione per tutti gli imputati, verdetto definitivo nello stesso anno per il mancato appello da parte del procuratore. Tutto, in pratica, rientrava nel diritto costituzionale di partecipare a manifestazioni pacifiche.

Quattro anni dopo, sulla base dello stesso faldone che raccoglieva le indagini del processo del 2014, è stato riformulato un nuovo atto di accusa, quello tutt’ora in corso. Di prove concrete sul reale ruolo di “sovvertitori dello Stato” nemmeno l’ombra, solo un’accozzaglia di supposizioni che partono da post pubblicati sui social (sic). Nell’atto di accusa si legge che i crimini sono stati commessi attraverso le seguenti azioni: prendere in giro gli agenti (durante le proteste di Gezi Park, molti manifestanti hanno fatto gesti derisori e hanno urlato slogan agli ufficiali di servizio); stare in piedi (sic!); restare a casa (sic!); sciopero del sesso di Lisistrata (l’astensione dal sesso da parte delle donne per spingere gli uomini a protestare – dalla commedia di Aristofane e lo sciopero guidato da Lisistrata per fermare la guerra del Peloponneso); farsi nuovi amici (durante le proteste, incidenti di distribuzione di fiori hanno avuto luogo tra i dimostranti e gli ufficiali di polizia).

Un secondo processo con le stesse accuse, la totale assenza di prove, una lista infinita di imputazioni vuote, l’aggravante paranoide di aver collegato tutto anche al golpe del 2016. Per tutto questo, a tre persone è stato chiesto l’ergastolo aggravato: a Mücella, a Osman Kavala, e a Yiğit Aksakoğlu. In particolare Osman Kavala, attivista e filantropo, ritenuto il principale ideatore e finanziatore di Taksim Solidarity e delle proteste in generale, ha subito e continua a subire una detenzione preventiva da 837 giorni (a oggi, 16 febbraio); un periodo enorme che ha fatto scattare la sentenza della Corte europea per i diritti umani (Cedu) lo scorso 10 dicembre, che ne richiedeva l’immediata scarcerazione.

La sentenza della Cedu era scritta in inglese e in francese, con udienza fissata per il 25 dicembre; i giudici ne hanno approfittato per produrre una copia tradotta soltanto il 26 dicembre, con una evidente e voluta lentezza per cui non è stato necessario alcun pronunciamento. Inoltre, stando a quanto dichiarato da Segzin Tanrikulu, deputato del partito di opposizione Chp a Radio Radicale, «la corte di Istanbul sta cercando di fabbricare velocemente prove di colpevolezza per giungere ad una sentenza di pesante condanna, in modo che Kavala passi subito dalla condizione di imputato in attesa di giudizio a quella di condannato, e dunque in questo modo la sentenza Cedu decadrebbe perché si era espressa solo in merito alla lunghezza della carcerazione preventiva». Sempre secondo Tanrikulu, «l’esito di questo processo sembra già scritto; nelle scorse settimane la corte è stata sostituita, perché si era scoperto che quella precedente fosse favorevole alla scarcerazione di Kavala».

Il processo Gezi ha di certo evidenziato la triste assenza dell’opinione pubblica europea, la mancata occasione di mantenere viva l’attenzione e di porre una qualche pressione istituzionale in difesa di Mücella, di Osman, di Yiğit e di tutti gli imputati, dello stato di diritto e della democrazia tutta. Ora si attende spalle al muro l’ udienza del 18 febbraio, durante la quale con molta probabilità le condanne verranno confermate. Una sconfitta per tutti, una vittoria di un regime velato che creerà un precedente pericolosissimo.

«Prima di Gezi», conclude Mücella nella nostra chiacchierata berlinese, «ho avuto spesso difficoltà a esercitare la mia professione. Ma dopo quest’esperienza, soltanto per aver svolto il mio dovere e aver aderito ai miei principi morali, umani, mi sono ritrovata a passare di processo in processo, con un enorme carico sulle spalle. Sono stata per questi motivi in prigione, sottoposta a perquisizioni corporali, accusata di essere una terrorista. Come ho specificato con fermezza durante la mia difesa, rifiuto tutte le accuse, e se mi dovessero riportare in tribunale per la terza volta, sarò pronta a difendermi ancora allo stesso modo. Ero nel giusto, eravamo tutti nel giusto, e non ho paura; sono solo tremendamente mortificata dallo stato in cui è piombato il mio Paese».