17 Maggio 2020. Ore 4.30 circa del mattino.

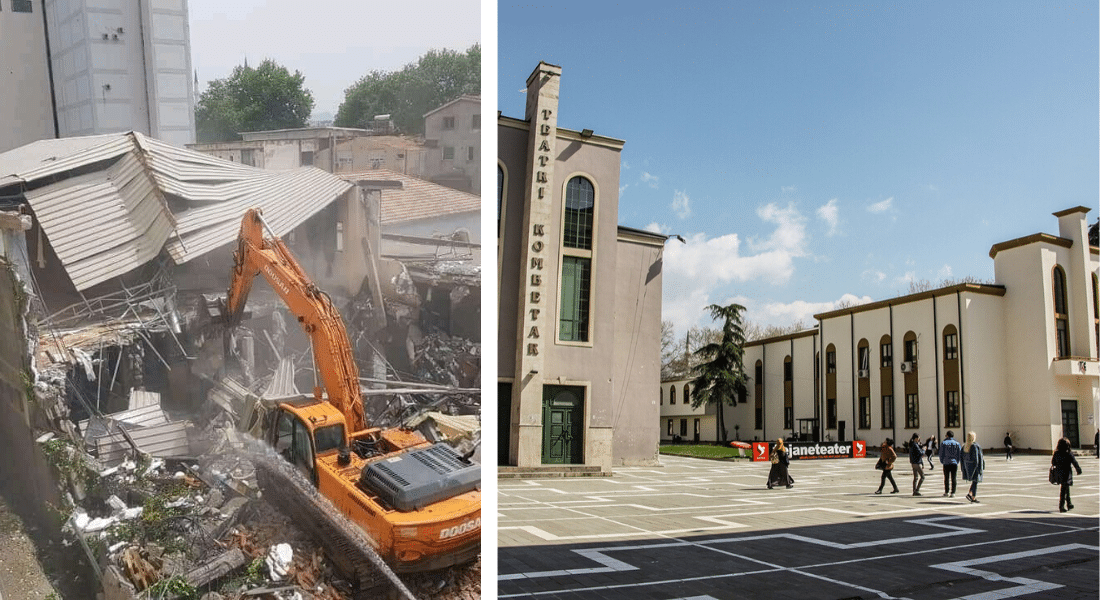

La città di Tirana è svegliata dalle voci disperate degli attori da mesi barricati nell’edificio e dall’inesorabile avvicinarsi delle ruspe scortate dalla polizia. Basta poco, il tempo di un battito di ciglia, e il corpo dell’edificio del Teatro nazionale di Tirana non esiste più.

Inserito nel 2020 da Europa Nostra nella lista dei 7 monumenti più in pericolo d’Europa, assieme ad esso sparisce una delle maggiori testimonianze dell’architettura italiana degli anni Trenta in Albania e il suo nome si unisce alla serie dei tanti villini liberty italiani che negli ultimi 12 mesi hanno lasciato il posto ad una serie di edifici residenziali/commerciali multipiano che dovrebbero rappresentare parte della rinascita economica della capitale albanese e la sua strada verso il futuro.

Costruito nel 1938 dall’ingegner Giulio Bertè, il complesso, destinato al Circolo italo-albanese Skanderbeg, e in seguito divenuto Teatro Nazionale, rappresentava quasi un unicum nell’ambito dell’architettura coloniale del ventennio. La ditta Pater-Costruzioni Edili Speciali di Milano infatti, incaricata della costruzione, era solita dedicarsi principalmente alla costruzione di tessuti a case basse e piccoli padiglioni nell’Italia fascista. Il Teatro, al contrario, faceva parte di una particolare serie di edifici pubblici che la ditta riuscì a costruire durante la sua storia.

Molte cose sono state dette su questo edificio a sostegno della necessità di una sua demolizione, a partire dalla presunta scarsa qualità dei materiali che sarebbero stati usati per la sua realizzazione. In parte ciò è sicuramente vero: come tutti sappiamo, l’autarchia imposta dal governo fascista aveva generato la carenza di buona parte dei materiali da costruzione e ditte come la Pater si erano trovate costrette a ricorrere a soluzioni specifiche per poter ottemperare a queste mancanze come ad esempio la ‘carpilite’, una mistura di trucioli di legno e calce propagandata come esempio di eccellenza da parte del regime. Il Teatro quindi, quale esempio di architettura autarchica fascista, non era sicuramente immune da problemi architettonici alla base della sua realizzazione e negli ultimi anni non era nemmeno in funzione a causa di una serie di carenze tecnico/strutturali più volte riconosciute ma sui quali mai si era deciso di intervenire.

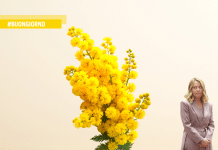

Allora perché continuare a difenderlo? Perché riconoscergli dei valori che tutto sembrava fuorché avere? La risposta è semplice: i suoi due volumi gemelli, raccordati nella parte posteriore da un porticato di ‘timida’ memoria metafisica, generavano uno spazio pubblico senza uguali nel centro della città. Il suo cortile esterno rappresentava un forte momento di tensione spaziale e aggregazione, in grado di catalizzare i flussi di persone che vi giungevano da un lato da piazza Skanderbeg e dall’altro dalla via pedonale che connetteva l’impianto all’antico castello della città. La sua silhouette disegnava un sistema ritmico che accompagnava lo sguardo del passante e ne dilatava il fuoco visivo fino a fargli completamente abbracciare con lo sguardo uno spazio urbano originale ma perfettamente coerente nella definizione di una “immagine” della città di Tirana.

Nonostante la sua funzione originaria fosse ormai perduta, se non per un’ala laterale ancora oggi dedicata alle attività del Teatro sperimentale albanese, i suoi spazi interni e il cortile adiacenti erano spesso ravvivati da una serie di iniziative artistiche, sociali, e cittadine, che in qualche modo, nonostante la perdita dei fasti originari, mantenevano viva la sua importanza quale polo in grado di dar forma al bisogno di civitas della popolazione albanese. Ho avuto la fortuna di visitare più volte il teatro e, nonostante la fatiscenza di alcuni suoi spazi interni, aveva ancora la forza di rapire con il suo fascino il visitatore che ne varcava la soglia e trasportarlo in un’epoca passata.

Cesare Brandi, uno dei massimi teorici italiani del restauro, era solito teorizzare la presenza di una “istanza estetica” e una “istanza storica” per guidare l’operato della propria disciplina e affermava che un’opera d’arte – e per proprietà transitiva anche di architettura – sia principalmente composta da una dialettica tra questi due poli che si riferiscono sia al materiale di cui essa è composta e sia dall’insieme di valori espressivi e significati che questa porta con sé.

Latente tra loro vi è una terza istanza ritengo altrettanto fondamentale da lui sottolineata, quella psicologica, che riguarda la capacità di una popolazione di riconoscersi nello spazio costruito che la circonda e la forza di un’opera di concorrere alla definizione della nostra struttura psichica per una nostra più favorevole evoluzione futura come essere umani.

Molte persone si sono battute in questi mesi per il Teatro e al suo interno hanno passato notti insonni in sacchi a pelo e pagliericci improvvisati incuranti sia del terremoto di novembre che nella recente pandemia dovuta al Covid-19 per continuare a salvaguardare questo monumento fino alla sua distruzione.

Le loro sono storie di resistenza, di giovani che, nonostante un edificio probabilmente di valore costruttivo contenuto, hanno cementato la loro identità umana nel nome di un senso di responsabilità civile e collettiva. Forse è proprio per questo che il Teatro andava salvato, perché ha mosso corde latenti nell’animo di molti, perché ci ha ricordato che, prima di tutto, la forma costruita definisce delle immagini che, come sottolineava Massimo Fagioli, devono essere in grado di concorrere alla modificazione evolutiva di noi stessi.

Valerio Perna, architetto, PhD

Facoltà di Architettura e Design all’Università Polis di Tirana