Mohammed s’addormenta, stretto fino alla testa nelle lenzuola. Sembra diventare una scatolina. Il dolore all’addome, i tormenti di dentro. Nelle narici dell’anima, seppure lontano nel tempo, il puzzo del fondo del barcone, quel misto di umido e morte tra alghe e muffe e fumo del motore. La paura, il silenzio, lo sguardo comunque luminoso dei compagni di viaggio che quasi rifletteva quello spettrale del Mediterraneo, quando di notte tutta quell’acqua diventa un’oscurità inconcepibile.

«La mia stanzetta sembra una reggia, mangio tre volte al giorno, posso dormire», ci racconterà al risveglio questo ragazzo di 22 anni, gli occhi limpidi, sorridente, tra una fitta e l’altra. Lo abbiamo incrociato in un reparto dell’ospedale “Annunziata” di Cosenza, in Calabria, ricoverato lì già da quasi tre mesi a causa di una difficile infezione all’apparato digerente che spesso lo costringe a letto, raggomitolato. Le memorie impresse a fuoco: l’infanzia, la sua vita da ragazzino in Somalia che poi fu costretto a lasciare, il viaggio infinito affrontando il deserto fino in Libia prima di imbarcarsi con sua moglie Aina, poi l’inferno della traversata quando si è sentito «un puntino insignificante nell’universo». Due giovanissimi sposi e una “crociera” di nozze lungo il più grande cimitero per migranti del pianeta nel tentativo di sottrarsi ai mostri della povertà, della fame, della sete. Oggi il loro Paese è ancora sull’orlo della catastrofe, come tutto il Corno d’Africa.

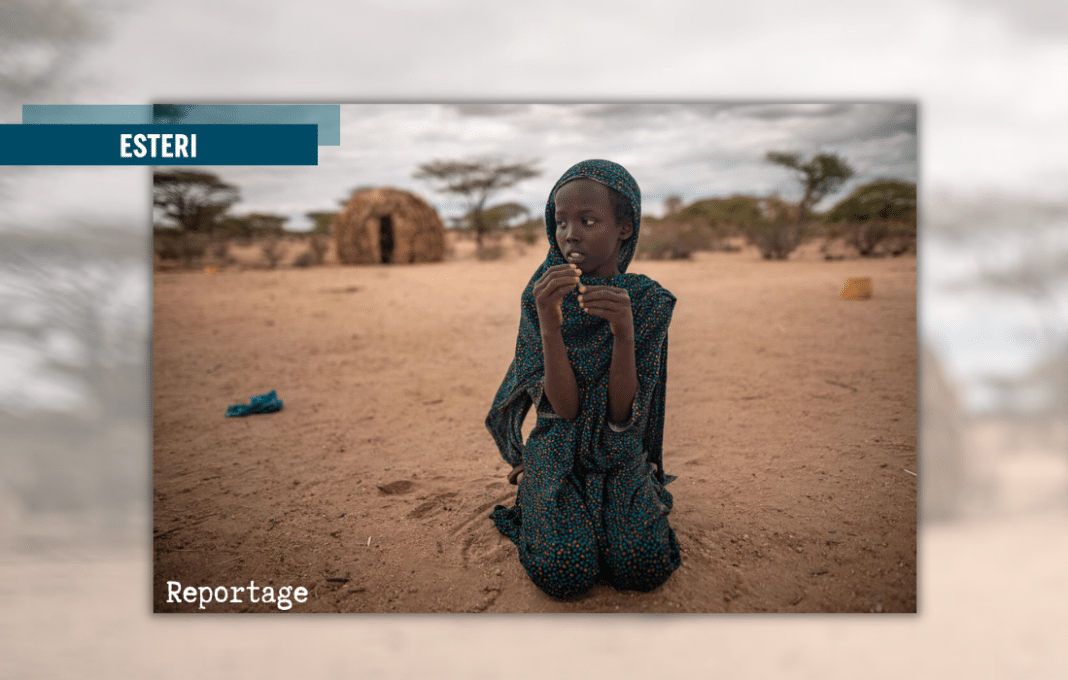

Her and eight family members were forced to flee after they lost their livestock due to the drought.

In the camp, Bishaaro* says they only eat one meal a day and they need essentials like food, water and access to school.

Save the Children provided a water truck in the camp for displaced families to access clean water.

Basta un rapido sguardo all’ultimo rapporto delle Nazioni Unite: almeno un milione e mezzo di bambini somali con meno di 5 anni sono gravemente malnutriti, quasi 400mila sono a un passo dalla morte, mentre la regione sta vivendo la siccità forse peggiore della sua storia. Notizie, numeri, carte per lo più ignorati e volontariamente, da un Occidente sempre più accartocciato sulle logiche di un criminale profitto tout court, di una economia di mercato impazzita. Peccato però che dietro vi sia un dramma epocale, e per protagonisti milioni tra donne, uomini, anziani. E bambini. Save The Children ci fa sapere che in una struttura di Baidoa a sud-ovest del Paese, gestita dall’organizzazione internazionale, nei primi 6 mesi di quest’anno è cresciuto del 300 per cento il numero di piccolissimi che hanno dovuto ricevere cure per la forma più acuta di malnutrizione. A giugno quasi 500 bambini acciuffati per i capelli (ma il cui destino è tutt’ora incerto, moltissimi nel frattempo certamente saranno morti) ovvero, ci spiegano, un numero quattro volte superiore a quello di gennaio. Una catastrofe che macina morte, e velocissima cambia volto di giorno in giorno. «Stiamo affrontando molte nuove sfide rispetto a soli due o tre mesi fa. Siamo al limite», dice il dottor Farhiyo Mohamud Abdirahman, al lavoro in questa disperata prima linea da oltre due anni.

Non erano, e non sono numeretti sparsi qua e là su un documento ufficiale. Sono volti, e nomi, e storie, sogni, speranze. Vite cancellate come con un segno di matita. Avevano anch’essi un nome, un volto, e tutto il diritto di vivere, i venti bambini morti per esempio a giugno nello stesso centro medico di Baidoa. Più del doppio rispetto a maggio, la cifra più alta degli ultimi 12 mesi. «Viviamo in un mondo in cui sappiamo come prevenire la fame, eppure centinaia di migliaia di persone continuano a morire», osserva sconfortato Mohamud Mohamed Hassan, direttore di Save the Children in Somalia, secondo cui «oggi permettere che avvenga tutto questo è una scelta politica». Un gioco brutale sulla vita degli altri, i diseredati, gli invisibili. Perfettamente ce l’ha più volte spiegato il professor Gian Andrea Franchi, che con sua moglie Lorena Fornasir, psicologa, da anni a Trieste accolgono e curano i migranti che attraversano l’apocalisse della rotta balcanica per poi raggiungere il sogno dell’Europa, la “salvezza” o, piuttosto, un minimo di riposo mentale da fame, povertà, emergenze climatiche e guerre: «Noi, gli occidentali, i privilegiati, i discendenti dei colonizzatori, dei conquistatori. Loro, gli orientali, i diseredati, i discendenti dei conquistati, dei colonizzati».

In Somalia chi tra questi invisibili diseredati vive nelle zone più estreme mangia e beve ciò che trova. Quando, lo trova. «Carne putrida, acqua sporca dagli abbeveratoi del bestiame, e anche lottando contro gli animali selvatici per afferrare qualcosa di mangiabile», denuncia Gabriella Waaijman, direttore Umanitario globale dell’organizzazione. Storie orribili.

Come quella di Casho, 33 anni, che ha perso due dei suoi sette figli a causa del morbillo. Quando si ha fame e sete e non hai nemmeno la forza di piangere si muore anche per una banale malattia. Da noi si risolve con una tachipirina e un giocattolo, lì si crepa. La maggior parte del bestiame della famiglia di Casho è morto di sete. Hanno camminato tutti insieme per due giorni fino al campo profughi di Baidoa, con la speranza di trovare aiuti. «I miei bambini hanno sofferto moltissimo – ha raccontato Casho –, senza cibo, né acqua. Allevavamo animali e coltivavamo la terra, adesso i nostri animali sono morti e i raccolti sono persi». Centinaia di migliaia di persone come Casho sono fuggite via in cerca di cibo, acqua pulita e cure mediche. La fame tuttavia è uno spettro con cui si combatte ogni giorno negli stessi campi. «Non abbiamo mangiato né ieri sera né oggi, non abbiamo nulla neanche per i prossimi giorni»: a parlare è un ragazzino di quindici anni, si chiama Ali, arrivato a Baidoa a giugno. «Chiediamo l’elemosina al mercato per avere un po’ di mais o qualche soldo, ma torniamo tante volte a casa senza niente e andiamo a dormire senza aver mangiato», dice, prima di eclissarsi, concedendo agli operatori di Save The Children una fotografia. Bishaaro ha appena due anni più di Ali, è una ragazzina bellissima. «Siamo qui da 15 giorni – racconta ai volontari – e l’ultima volta che abbiamo mangiato è stata quando la donna che vive nella tenda accanto alla nostra ci ha dato qualcosa, due giorni fa». Qualche kuraariye, i kiwi, o un po’ di qarre, l’anguria. Se ne va in giro, cercando invano qualcosa. Sua madre si spacca la schiena raccattando un po’ di legna da ardere, che vende al mercato. Spesso nemmeno un ciocco. Bishaaro e i suoi arrivarono al campo a bordo di un carretto di fortuna che non era nemmeno il loro carretto. «Quando siamo stati sfollati, abbiamo lasciato tutto alle spalle», dice, allontanandosi.

Nel vicino Kenya non se la passano meglio. Circa 942mila bambini più piccoli di cinque anni e 135mila donne incinte e madri che allattano sono alla fame più nera. Milioni di persone sono cadute in povertà e le famiglie non possono permettersi di sfamare i propri figli o mandarli a scuola. Circa 3,3 milioni di bambini sono a rischio di abbandono scolastico in Kenya, Etiopia e nella stessa Somalia, un numero triplicato in soli tre mesi. Anche loro, 3,3 milioni di nomi, non numeri. Come la piccola Mahad, 12 anni, che vive in un villaggio a nord della contea di Garissa, vicino al confine con la Somalia, con sua madre e sette fratelli. La sua famiglia ha perso centinaia di animali a causa della siccità e ora sta lottando per permettersi il cibo e il denaro necessario per farla studiare. «Da grande voglio fare l’insegnante», afferma con la forza che le resta. La scuola per lei è un grande amore, e viene prima di ogni altra cosa. Ma quale futuro l’attende?

Difficile capire nel profondo, in quale smarrimento si possa precipitare. Mohammed ne sa qualcosa. Legge con noi i report, annuisce; è un dramma che ha vissuto sulla sua pelle. Ripete d’aver visto morire tanti suoi amici, molti bambini del villaggio. Finché una mattina decise, sebbene così giovane, di affrontare quel viaggio con Aina. «Pensavo di trovare braccia aperte, mi ero convinto di questo. Pochi invece sanno chi siamo, da dove arriviamo, e che siamo uguali a voi», dice, con un filo di voce. «Quello che più mi fa soffrire, peggio di questi spasmi, è che il mondo sembra non accorgersi di noi. Io sono come tutti gli altri, come te per esempio…», si ferma, ci osserva. «Sono andato a scuola per quanto ho potuto – racconta ancora –, vorrei continuare ad andarci una volta che tutto si sistemerà. Se sogno? Sì, certo che lo faccio. Sogno di diventare un pilota di aeroplani, di volare, di tornare in Somalia, nel mio paese magari un giorno risanato».

Poi ci confida dell’amore per sua moglie, di un abbraccio lungo tutto il viaggio dall’Africa all’Europa, del figlio che sta per arrivare. Nascerà a Firmo, un piccolo centro italo albanese in provincia di Cosenza posto in cima a un altopiano, ai piedi della maestosa catena del Pollino. Gli ricorda le belle e misteriose montagne della sua martoriata Somalia. Andando via, lo vediamo prendersi cura di un anziano con il quale divide la stanza d’ospedale, sistemargli le lenzuola, imboccargli qualcosa e sotto lo sguardo incredulo degli operatori sanitari, di altri pazienti, dei familiari di questi. È uno sguardo che troppo spesso, tuttavia, nasconde quella voce arcana a cui molti di noi danno pieno ascolto: raccomanda di stare alla larga, di non fidarsi. E che noi siamo migliori di loro.