Quella che negli anni 80 e 90 fu una vera e propria epidemia, rimane in molti Paesi africani e asiatici una piaga non ancora debellata. Secondo i dati Unaids, nel mondo, nel 2021, erano oltre 38 milioni le persone affette dall’infezione da virus Hiv e 1,5 milioni le nuove diagnosi, mentre il numero di decessi correlati all’Aids, che continuano a diminuire, è stato di 650mila. Ma i successi della medicina e le migliori aspettative di vita, almeno in Occidente, non devono far abbassare la guardia nei confronti di una sindrome tuttora diffusa, che comporta ancora oggi pregiudizi e discriminazioni per le persone che ne sono affette (per i dati relativi all’Italia v. Istituto superiore di sanità e per la prevenzione v. qui)

Una stigmatizzazione che ebbe origine all’inizio degli anni 80, quando il dottor Michael Gottlieb del Los Angeles medical center venne chiamato a visitare un paziente (33 anni, bianco, omosessuale) affetto da una grave polmonite e da un’infezione orale da Citomegalovirus. Nel giro di un anno il medico riscontrò casi analoghi in giovani uomini omosessuali. Per questo, quella che in seguito venne definita Aids (sindrome da immunodeficienza acquisita) fu inizialmente identificata come Grid (immunodeficienza correlata all’omosessualità): da qui, la costruzione di uno stigma che avrebbe gravato e grava ancora oggi sulla comunità gay, supportato delle istituzioni religiose, che ai tempi riconobbero nel virus una punizione divina per l’omosessualità e, in genere, per le condotte sessuali libere. In realtà la smentita arrivò presto, da parte del Jackson Memorial Hospital di Miami, in Florida, grazie alla segnalazione di quadri clinici simili che riguardavano però sia uomini che donne. I Centers for disease control statunitensi riportavano inoltre molti casi tra tossicodipendenti ed emofiliaci. Nel 1982 quindi l’acronimo “Gay related immunodeficiency syndrome” venne corretto in “Acquired immunoDeficiency syndrome” (Aids).

Le difficoltà riscontrate inizialmente dalla comunità scientifica nel riconoscimento del virus da Hiv avrebbero però condizionato inevitabilmente il discorso pubblico, dunque la rappresentazione della sindrome nei notiziari televisivi così come nella carta stampata, relegandola quasi esclusivamente al contesto dei giovani uomini omosessuali, e successivamente ai consumatori di droghe per via endovenosa, contribuendo a un inquadramento marginalizzato del virus, oltre che a una responsabilizzazione delle sessualità divergenti nell’ambito dell’epidemia.

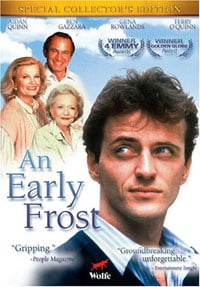

Sempre nel 1985 esce Buddies di Arthur J.Bressan Jr, primo film per la sala sull’argomento, che però ebbe una distribuzione limitata. Quello della narrazione dell’Aids per la comunità gay era diventato un terreno essenziale da occupare e per cui lottare, per integrare, se non contrastare, la produzione imperante, al fine di fornire una posizione alternativa, rendendo visibili e accessibili informazioni sul virus, sulle modalità di trasmissione e sul decorso della malattia. Il cinema sperimentale, la videoarte, e l’attivismo degli anni 80, si sono trasformati quindi attraverso un’affermazione e un riesame della narrazione, per offrire nuove interpretazioni e testimonianze e dare voce e forma a tutte le corporeità, riconoscersi nel suono e nell’immagine. I confini tra i media sono stati incrinati e superati: era diventato essenziale decostruire il discorso pubblico. Nell’ambito delle pratiche video si stava verificando una integrazione e disintegrazione, una fusione e una rottura, tra supporto e forme.

La scena cinematografica indipendente e sperimentale si stava interrogando sui mezzi e sulla forma mediante cui costruire narrazioni minoritarie. In prima linea nell’ambito della contaminazione dei mezzi e dei linguaggi del film troviamo Isaac Julien e Derek Jarman, autori che riflettono l’importanza della questione identitaria in relazione alla diffusione del virus da Hiv e di come abbia saputo nutrire e influenzare, contaminare pratiche e linguaggi. Se in Sebastiane (1976) e Caravaggio (1986) di Jarman la forma pittorica occupa e costruisce lo spazio filmico, così come nelle opere di Jack Smith si può riscontrare l’uso del tableau e della vignette, tra gli anni 80 e i 90, la forma dominante di rappresentazione dell’epidemia viene contestata dalla produzione indipendente attraverso una sovversione e una appropriazione dei linguaggi più bassi e massmediali: una contaminazione che ritroviamo nella produzione di John Greyson, The Ads Epidemic (1987) o di Isaac Julien, This is non an AIDS Advertisement (1987). Film che combinano generi ed estetica, che fanno scontrare cultura alta e bassa, chic e trash.

I linguaggi del videoclip e della pubblicità amplificano la paura, rompono gli stigmi e ridefiniscono in modo più ampio sessualità e relazioni. Il video musicale irrompe nell’esperienza filmica combinando supporto e tecniche: una intermedialità già riscontrabile in Isaac Julien e David Wojnarowicz, o nello stesso contributo di Derek Jarman e Tom Kalin nel panorama del videoclip. Opere tra spot e documentario capaci di riscrivere le identità queer come esperienza trasgressiva, abbattendo le convenzioni legate alla diffusione dell’epidemia. Registi e videomaker che operavano all’interno dell’attivismo, spesso su base collettiva, hanno ridefinito il pensiero e le pratiche del lavoro documentario al fine di rimodellare il racconto della malattia e di generare un paesaggio in cui la dimensione politica e sociale fosse presente e rivendicata attraverso accenti poetici, autobiografici, politici, fino a sfociare nel diario e nel saggio.

Il cinema queer che racconta l’Aids riformula nel modo più radicale il rapporto tra testimone e spettatore, che raggiunge l’apice della dematerializzazione in Blue di Derek Jarman (1993) «il film più incorporeo mai prodotto», secondo la definizione di Roger Hallas. L’opera autobiografica in cui il corpo del testimone è sostituito per 76 minuti da uno schermo blue Klein, è un esempio estremo della costruzione narrativa dell’Aids ricercata dai media queer: il totale ripudio dell’immagine spettacolarizzata e patologizzante del malato. Il corpo del testimone scomparso dallo schermo ritorna attraverso il “corporeo” dell’esperienza dello spettatore. Il totale disconoscimento dell’apparato cinematografico da parte di Jarman, ormai cieco, al culmine della malattia, è la dichiarazione politica più estrema.

Nella foto di apertura: frame dall’opera di Isaac Julien This is non an AIDS Advertisement