È un film non sui bambini, ma con i bambini. Questo rende speciale Il cerchio di Sophie Chiarello che esce nelle sale il 13 febbraio distribuito da Indigo film, dopo l’anteprima al Festival del cinema di Roma.

Al centro del racconto ci sono Nina, Leonardo, Tito e tutti gli alunni della sezione B negli anni 2015-2020 protagonisti della loro vita scolastica. Rispondono alle (apparentemente) semplici domande della regista, che è l’unica adulta che parla e che, fortunatamente, non dà mai risposte.

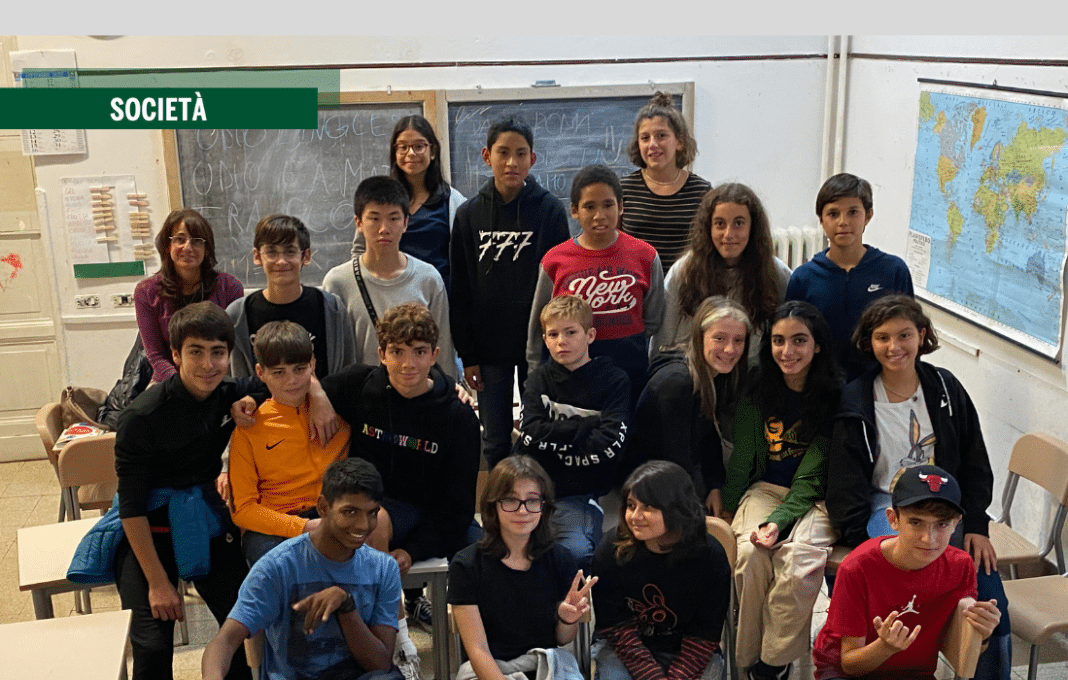

Tantissimi i temi: dalle paure all’esistenza di Babbo Natale, dalla separazione dei genitori alla distrazione degli adulti. Non mancano i litigi tra di loro e le critiche ai più grandi: “Perché gli adulti sono diventati seri, hanno perso la loro giocosità di bambini”. Risposte disarmanti, che ci costringono a riflettere più che a parlare. Se le istituzioni sono lontane dall’universo scuola, dall’universo bambini, anche le famiglie dovrebbero entrare più in ascolto. Tutto questo fa la forza e la ricchezza dell’opera della regista italo-francese. Diplomata alla scuola d’arte di Parigi, Chiarello inizia la propria carriera come aiuto regista di Salvatores, Winspeare, Rossi Stuart, Labate, Piccioni, dal 2011 si dedica al documentario vincendo con l’opera Domani me ne vado il premio speciale della giuria al Festival del cinema italiano di Annecy 2012. Il Cerchio, vincitore del Premio Corso Salani 2023 al Trieste Film Festival, è stato selezionato tra i 10 documentari per i prossimi David di Donatello. Chiarello, figlia di italiani, cresce in Francia di cui ha un ricordo splendido, ma è in Italia che ha ritrovato casa specialmente nella scuola in cui ambienta il film, il plesso Di Donato dell’Istituto comprensivo Daniele Manin, in quel di piazza Vittorio. È lì che iscrive i suoi figli, poi quando il ciclo dei cinque anni finisce, e dopo aver conosciuto la maestra Francesca Tortora, ha un’idea, quella di entrare lei stessa a scuola con una macchina da presa. Non segue la classe nella didattica, ma nel “cerchio”: una prassi ben nota, conosciuta dai pedagoghi che rappresenta lo spazio fisico e mentale nel quale i venti bambini protagonisti si sono seduti in tondo per parlare, ascoltarsi e confrontarsi. Un momento dedicato alle emozioni. Cinque anni interi, pandemia e lockdown compresi, per un risultato che sorprenderà tutti e non lascerà indifferenti.

Sophie, quando è nata in lei l’idea di questo progetto? Da quali pensieri e necessità?

Io notavo che nei luoghi degli adulti, non solo quelli fisici, ma anche sui social, da parte delle istituzioni o sui giornali, su temi come l’immigrazione e non solo, parlano solo gli adulti. Sono convinti di sapere come, cosa e perché, soprattutto da che parte stare, ma, nel frattempo, con l’esperienza dei miei figli un po’ più grandi dei bambini del film, io notavo che lontano dai discorsi degli adulti cresceva, e sta crescendo, un’Italia che è già lì. Come quando si dibatte sui bambini concepiti in provetta o su quelli degli omosessuali; si dibatte per capire quali sono le leggi da trovare per questi ragazzini, ma nel frattempo i bambini sono diventati uomini e la politica è ancora lì che dibatte e loro diventano individui. La società cambia sempre dal basso e ci porta delle soluzioni che non vogliamo vedere. Io avevo al mio fianco una classe di bambini che discute, che si interroga, il cui unico desiderio è di essere tutti uguali. C’è la voglia di sentirsi tutti uguali e in questo desiderio di uguaglianza, le differenze esistono ma diventano specificità che loro imparano a guardare e a riconoscere come normalità che sia il colore della pelle, una religione. Avevo la sensazione che lì dentro ci fosse un’Italia che cresce malgrado tutto quello che c’è intorno. Grazie anche al lavoro di maestre illuminate, ma anche di genitori che desiderano questo tipo di luogo per i loro figli. È il racconto di un momento magico, ma dopo i ragazzi si chiedono: la società è in grado di accogliere tutto quello che siamo diventati in cinque anni? È all’altezza delle nostre richieste?

Il plesso Di Donato è conosciuto a Roma come una scuola eccellente che proprio sulla multietnicità basa la sua forza. È lo specchio di una società ideale, nel cuore di Roma. A che cosa si deve questa lungimiranza, secondo lei?

Per come la conosco, e me la raccontano, è nata grazie a un preside eccezionale e con maestre che hanno voglia di fare e con un’utenza che ti obbliga a farti delle domande. Io vengo dalla Francia sono figlia di emigrati e sono cresciuta lì, la mia lingua è il francese, ma io non ho la cittadinanza francese, il mio inno nazionale è la Marsigliese, e quando lo sento mi commuovo, però i miei genitori sono italiani. Io me li ricordo i dibattiti in Francia sulla nazionalità, sull’integrazione: quello che accade dal basso, per forza, ci deve interessare, ci deve fare interrogare a meno che non ci mettiamo i paraocchi. Noi dei migranti ne parliamo come se ancora stessero sulle navi, come se nessuno fosse sbarcato, nessuno avesse fatto figli. Io da 20 anni, da quando sono a Roma, ne sento parlare nello stesso modo e invece sul territorio poi succedono delle cose e allora ti devi chiedere: come glielo insegno l’italiano, come li faccio sentire parte di una comunità? Quindi, è successo che in questa scuola alcune persone si sono fatte delle domande e non è che abbiano per forza trovato tutte le risposte però hanno sperimentato qualcosa. Non è un’utopia, ma le soluzioni vanno cercate: è questo il lavoro che trovo interessante e quando la scuola fa anche questo lavoro è fondamentale. La scuola elementare è la scuola dove si formano gli individui, non si impara a leggere e a scrivere e basta e questa cosa è troppo poco vista. Ero arrivata a Roma da poco e la condizione di maternità era di solitudine e la Di Donato è stata la piazza del mio paese e quando mio figlio ha finito la quinta elementare, sono entrata io in quella scuola.

Quando ha proposto la tua idea alle famiglie della classe qual è stata la reazione?

All’inizio l’ho proposto alla maestra che conoscevo, era stata la maestra di mio figlio, io avevo fatto la rappresentante di classe, e poi avevo fatto un documentario precedente che avevamo presentato a scuola nelle settimane dell’intercultura e quello era il mio passaporto e lei mi ha dato fiducia. Poi l’ha proposto alle famiglie, all’inizio della prima elementare. Io sono partita dicendo ai genitori di viverlo come laboratorio, io non sapevo cosa sarebbe diventato. Sgombrata la mente da ogni idea di aspettativa allora siamo andati liberi. I genitori li ho incontrati un paio di volte, ma abbiamo fatto un accordo e cioè che non volevo conoscerli per non arrivare dai bambini con idee preconcette o con un pregiudizio, volevo essere solo una conoscenza dei bambini e non degli adulti. E poi è andato tutto liscio.

I temi che sono usciti fuori chi li decideva: lei, la maestra oppure?

Succedeva che io arrivavo con un’idea e i bambini mi portavano nella loro. L’unica volta è quando abbiamo parlato di Riace perché io ero stata lì per due settimane così al ritorno mi hanno chiesto perché ero stata lì e così è partita tutta la discussione. Altrimenti veniva fuori da un litigio tra loro e il motivo del litigio veniva sviscerato. Oppure abbiamo parlato delle paure quando uno di loro sul pc aveva visto il teaser di un film di paura e da lì tutti ne volevano parlare e abbiamo scoperto che loro davanti al pc erano soli. Poi il discorso si è allargato alla paura della guerra quando c’era la minaccia della Corea del Nord. Tutto entrava dentro la scuola ed era interessante il come, attraverso quali parole e come poi dalle parole che sentivano dagli adulti e ripetevano, poi ne usassero di proprie.

Di tutti i loro discorsi, le loro frasi, qual è quella che l’ha più sorpresa?

Sono tante, però ho capito che noi non ci rendiamo davvero conto di quanto loro ci guardano. Mi ha sorpreso quando raccontavano che i genitori sono distratti o impegnati o stanno troppo sul cellulare. Allora ho pensato che fino alla quinta elementare i bambini, solitamente, non hanno il cellulare e quindi il loro sguardo è rivolto in su, poi il loro sguardo cambia, ma il nostro è già cambiato. Noi siamo un esempio per loro e diamo un esempio che è in contraddizione con quello che diciamo.

Tornando alla scuola, che cosa manca a quella italiana?

È una domanda difficile e non so se sono legittimata a rispondere. Credo che dovremmo tutti pensare che la scuola è un potenziale enorme, molto più di quello che immaginiamo. La scuola, anzi la formazione, non è nei progetti politici, è bistrattata. Invece, è il luogo che ti cambia la vita.

Ce la può fare da sola?

Sarebbe bello se ce la facesse da sola, ma in queste condizioni fa fatica. La collaborazione scuola famiglia è interessante, ma è pericolosa perché gli argini si rompono velocemente e quindi per questo la scuola deve essere più forte, avere un progetto. Lo vedevo, mentre giravo, che questa struttura enorme ogni tanto si rompeva: una finestra, una porta, il muro che si scrosta. Quindi, la scuola è un luogo che fa fatica a restare solido eppure là dentro c’è il futuro.