Firma storica di Left, Filippo La Porta è molto noto come critico letterario e saggista ma forse non tutti sanno che ha anche un’anima musicale. La sua grande passione è il jazz. Lo suona dal vivo ed ora è anche al centro del suo nuovo libro Improvvisazioni – Voci per un dizionario di Jazz e letteratura edito da Saint Louis Doc, «un libello», come lo definisce lui, «un po’ più di un libretto di sala, però anche meno di un vero e proprio saggio». Un lavoro originale e un po’ eccentrico, che suggerisce delle possibili connessioni tra il jazz e la letteratura, attraverso l’analisi di 23 parole scelte con un criterio molto soggettivo, come lui stesso tiene a sottolineare.

La Porta fa un gesto d’amore mettendo insieme per la prima volta le sue due più grandi passioni di sempre, la letteratura e la musica jazz. A partire dagli anni 80, lo scrittore e saggista ha suonato in varie formazioni di musica latina e jazz in locali, festival e rassegne («Il top musicale – racconta – fu accompagnare, al bongo, Jon Faddis al festival jazz di Villa Celimontana nel 2008») e continua a farlo fra un libro e l’altro, fra un ciclo di lezioni all’altro in istituti di cultura e università dove è invitato a tenere corsi come quello che ha svolto alla New York University.

Filippo La Porta, quando nasce il tuo amore per il jazz?

A dieci anni ho ascoltato una canzone di Elvis Presley grazie a mio cugino più grande di me ed ho pensato “ecco la mia musica”. A quindici ho ascoltato Jimi Hendrix dal vivo, in un concerto pomeridiano al Teatro Brancaccio a Roma, e ho pensato “ecco la mia musica”. Sentivo che la vera rivoluzione si diffondeva attraverso questa musica più che nelle assemblee delle scuole occupate. Poi negli anni 70 cominciai ad ascoltare il jazz e pensai “finalmente, ma è questa la mia musica!”. Il jazz più che il rock mi sembrava la musica del nostro tempo, in un senso più profondo.

Poi ti sei dedicato alla pratica musicale, con le percussioni, suonando musica latina, afrocubana?

Fin da piccolo cercavo di far suonare ogni oggetto che mi capitava a tiro, e miei genitori erano così esasperati che mia madre mi regalò dei “bonghetti”. In seguito, comprai le congas e iniziai a suonarle in pubblico, a vent’anni c’erano molte occasioni per suonare canzoni politiche. Ho studiato col percussionista statunitense Karl Potter e, dalla fine degli anni 70, fondando diversi gruppi musicali. In quegli anni lo chiamavamo afro-jazz. E poi ho suonato tantissima salsa.

Hai mantenuto il rapporto con il jazz anche con ascolti e frequentazioni?

È stata come una folgorazione per me. Cominciai a seguirlo anche dal vivo, “da vicino”, frequentando le jam session organizzate da Nicoletta Costantino. Lì ho conosciuto Marcello Rosa, Carlo Loffredo, Renzo Arbore e tanti altri.

Il jazz e la letteratura: qual è al fondo l’elemento comune?

Sia il jazz che la letteratura sono legati da un tratto comune, l’elemento di rischio. Nel jazz ovviamente è con l’improvvisazione che ci si espone al rischio. Nella letteratura è meno ovvio ma come diceva Roberto Bolaño quello dello scrittore è un mestiere pericoloso. Scrivere un romanzo non è un gioco, significa mettere a nudo la propria identità, può essere un atto drammatico, anche se oggi sembra che molti si cimentino in questa attività con superficialità, consumando letteratura alla stregua degli altri prodotti.

Ti sei inventato anche concerti atipici in cui brani musicali sono intervallati da brevi letture, pensieri sparsi, racconti veri e a volte fantastici, nel gruppo con il trombonista e compositore Marcello Rosa. Come è nata la vostra collaborazione?

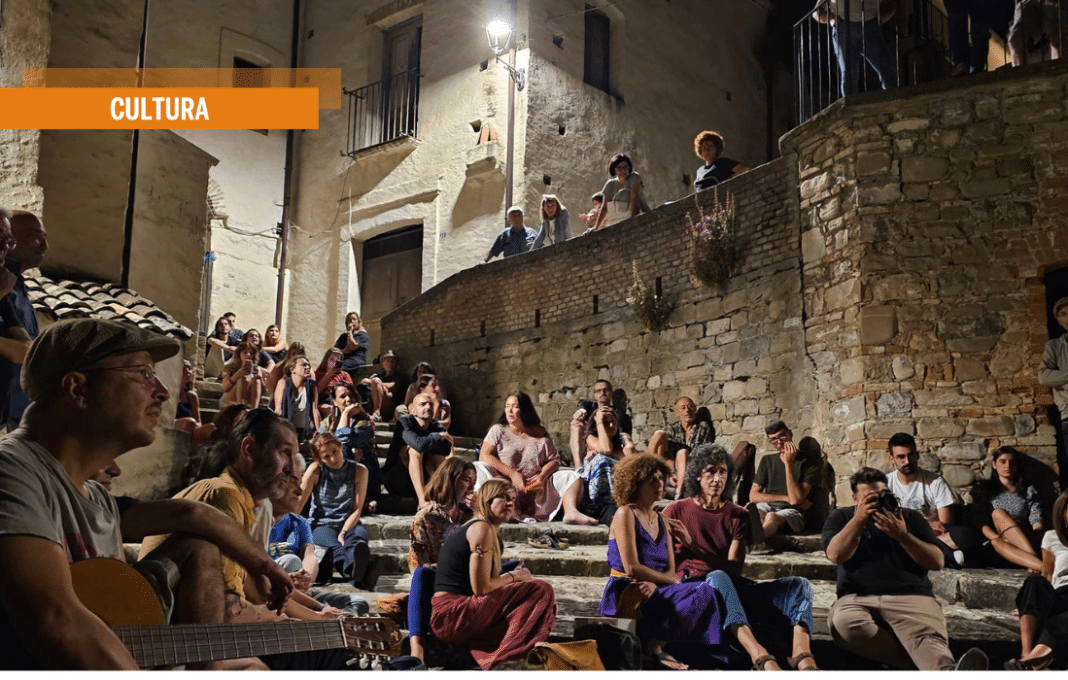

Risale a più di dieci anni fa, ho trovato in lui un interlocutore particolarmente sensibile. L’abbinamento jazz e letteratura ci ha consentito di esibirci sia in festival letterari che in sale da concerto e jazz club.

Quale è stato il tuo rapporto con l’improvvisazione?

All’inizio non la capivo. Prendevo un disco di jazz e ne ascoltavo rapito il tema principale, apprezzando le diverse interpretazioni di uno stesso brano da parte di grandi musicisti, ma arrivati all’improvvisazione non riuscivo più a seguire. Allora ho cominciato ad ascoltare solo le improvvisazioni, fino alla nausea. La duecentesima volta sono cadute le barriere, ne è valsa la pena.

Perché?

Il jazz ha caratteristiche uniche. È l’utopia in tempo reale, parla dei sentimenti ma in un modo non sentimentale, non è mai sdolcinato; è giocoso senza mai essere goliardico; è una musica metropolitana ma senza la durezza della grande città moderna; è triste ma senza l’aspetto depressivo che può accompagnare la tristezza; è comunitario, in quanto tu senti di partecipare ad un rito con gli altri, ma con la possibilità di startene da solo; il jazz è onirico ma per farti stare di più dentro la realtà; è molto sensuale anche se all’inizio può sembrare un po’ cerebrale.

Dici che il jazz continua ad essere attuale, ma i tempi sono cambiati ed è indubbio che il pubblico si stia assottigliando e invecchiando.

Mio figlio è un rapper, non ascolta il jazz ma ne è incuriosito. Perché non lo pratica? Forse perché richiede un impegno per il quale non è motivato. Per lui non vale la pena. Oggi tutto deve essere immediato, veloce, facile e il jazz non è facile da realizzare.

Non pensi che lo stesso termine “jazz” possa esse re inadeguato ad esprimere le evoluzioni e le trasformazioni che questa musica sta subendo col passare degli anni?

Bella domanda. Se il jazz è contaminazione ma a forza di ibridarsi poi diventa un’altra cosa, qual è il confine? Non c’è una risposta… è un genere un po’ meticcio, si arricchisce delle differenze ed è come se il confine si spostasse sempre un po’ più in là e questo ne fa un oggetto un po’ inafferrabile, ma è anche il suo fascino.

E del mercato del jazz cosa ne pensi?

C’è un problema che riguarda anche la letteratura, da una parte c’è un miglioramento qualitativo, più studenti di jazz nelle scuole di musica e nei conservatori e più bravi musicisti, ma dall’altra c’è più omologazione. Molti romanzi nascono dall’editing delle case editrici, sono creature perfette ma asettiche. Io sono sempre alla ricerca dell’imperfezione, del piccolo errore, di quel piccolo scarto, quasi un dissenso dalla norma.

Racconti che Marcello Rosa ti ha insegnato che il jazz è legato alla dimensione del piacere. A che tipo di “piacere” fai riferimento?

Sono un ammiratore di Adorno tranne quando parla di jazz. Parla di meccanico, dissonanza, disagio, non conciliazione. Ma la rivolta dovrebbe avere in sé anche una visione positiva, un piacere nell’atto di comunicare la ribellione a questo mondo, con un nuovo pensiero, con una nuova improvvisazione, una nuova provocazione. Per questo parlo di esperienza di piacere, proprio perché nel jazz c’è la cattiva mitologia degli artisti maledetti, il luogo comune del genio e sregolatezza, che proprio non condivido.

Applichi questo concetto anche alla letteratura, all’arte in generale?

Anche nel romanzo questo aspetto è importante, tranne rare eccezioni il romanzo è un genere che tende a connettere la società, i vari pubblici e lo scrittore non dovrebbe mai dimenticarlo, anche se sta portando avanti la sua ricerca solitaria. L’arte può essere “sovversiva” proprio perché risveglia il piacere, ci fa ricordare la felicità possibile e ci regala la dimensione del rifiuto verso la società che nega questo benessere. Troppo spesso la cultura dominante è segretamente impregnata di morte, Heidegger chiama “mortali” gli esseri umani, come già accadeva nell’antica Grecia, e Hannah Arendt gli fa l’obiezione: perché non “natali”, visto che gli esseri umani nascono oltre che morire? Ma allora, dico io, se per la Arendt l’agire umano è far nascere qualcosa di nuovo, allora il jazz è un’arte della nascita!

L’intervista originale è stata pubblicata su left il 4 aprile 2023