Nell’ambito delle manifestazioni del Black History Month (Fino al 24 febbraio) cattura l’attenzione l’esposizione fotografica molto toccante di Stefano Stranges, fotografo e fotoreporter indipendente, intitolata Le vittime della nostra ricchezza in inglese The Victims of our Wealth, Life in Sodom and Gomorrah e Drought in the rain season – A climate change issue. L’obbiettivo dell’autore è quello di raccontare le implicazioni sociali, politiche e ambientali della moderna schiavitù in Congo, Ghana mentre in Zimbabwe si parla delle conseguenze dei cambiamenti climatici. La mostra, che fa parte delle iniziative de Il Polo del Novecento riguardo la terza edizione del Black History Month a Torino, è stata inaugurata dallo stesso autore il giorno prima della mia visita e sarà accessibile al pubblico fino al 25 febbraio. Ho cercato Stefano Stranges per rivolgergli qualche domanda per Left

Cosa l’ha spinta a fare questa mostra, e quanto tempo ha trascorso nei Paesi africani per portarla a termine?

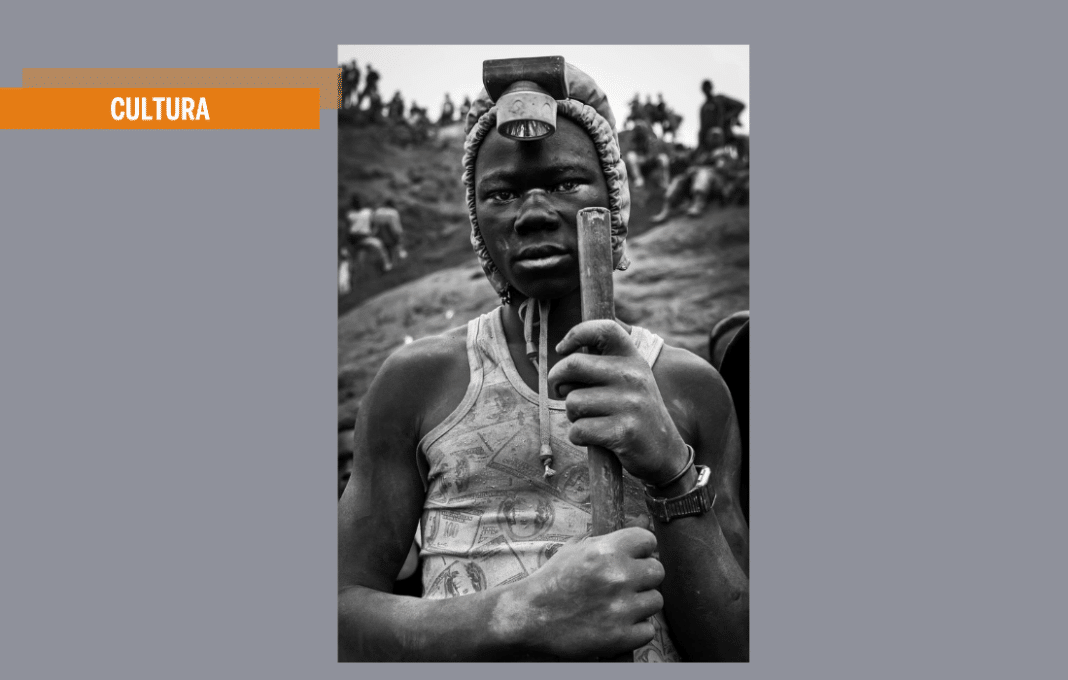

Ho iniziato a lavorare sul progetto fotografico/reportagistico in North Kivu (RDC) dopo aver conosciuto e ascoltato, alla fine del 2015, l’attivista congolese John Mpaliza che raccontava le condizioni devastanti conseguenza dello sfruttamento umano e ambientale nel suo Paese. Un luogo “ricco da morire”, nel vero senso del termine. Ho affrontato l’argomento e costruito le basi di un reportage che mi permettesse di entrare a stretto contatto con la popolazione locale e di raggiungere determinati luoghi remoti che erano poi il cuore e il punto di partenza del business del coltan, minerale necessario per i nostri smartphone.

Come si è svolto il lavoro?

La prima fase di lavoro è durata circa due mesi, periodo nel quale quasi tutti i giorni io e John ci collegavamo via skype con esperti e attivisti del luogo. Nel febbraio del 2016, dopo questo periodo di lavoro da remoto, sono partito per il territorio Congolese, dove ho passato poco più di un mese. Una struttura del lavoro simile è avvenuta circa un anno dopo, nel 2017, per la parte del Ghana. Per lo Zimbabwe la preparazione è stata differente, essendo stato un lavoro commissionato dall’Ong Terre Des Hommes. L’organizzazione del progetto, in questo caso, è stata più semplice, avendo già un supporto logistico che mi aspettava e che sapeva esattamente cosa avrei dovuto vedere. Era il febbraio 2019 e anche in questo caso sono restato sul campo circa un mese. In un’area rurale vissuta da diversi milioni di abitanti che vivono di agricoltura e pastorizia, l’assenza del periodo delle piogge che avrebbe dovuto essere in corso, rendeva impossibile la semina. Un rischio di carestia che si ripete ormai da anni, a causa delle conseguenze dei cambiamenti climatici. In questa edizione del Black History Month sono stato invitato a presentare una stretta selezione di questi tre lavori.

Amnesty International ha più volte denunciato le grandissime violazioni di diritti umani in Congo nelle miniere dell’estrazione di cobalto. Lei, che grazie alle sue foto riesce a trasmetterci moltissimo, cosa può dirci essendoci stato di persona?

Ho avuto modo, negli ultimi anni, di intervenire insieme ad Amnesty international, contribuendo proprio con alcune delle fotografie delle aree minerarie di coltan del Congo. Queste violazioni nascono da una volontà, del governo locale e non solo, di mantenere la popolazione inconsapevole, privandola della possibilità di conoscere un qualcosa di “altro” rispetto ai confini del loro villaggio. In questo modo è facile rendere schiavi senza catene questi giovani che ricavano qualche dollaro per sopravvivere ogni giorno, rischiando di non raggiungere al tramonto la propria casa fatta di lamiere e conquistata proprio grazie a quei pochi dollari guadagnati. Ogni giorno si vive con la lucida consapevolezza che un “domani” possa non esserci più.

In Ghana ho voluto di nuovo mostrare e raccontare le varie fasi della “giornata tipo” di alcuni degli abitanti di “Sodom and Gomorrah”. È così che i locali chiamano Agbogbloshie, questo inferno che è una delle discariche tecnologiche più grandi del mondo.

Ho respirato un’aria soffocante per un limitato arco di tempo. Alcune sere dopo la doccia continuavano a fuoriuscire pulviscoli neri dai pori della pelle. In quei momenti pensavo alle persone che lì ci nascevano e a quei ragazzi che frequentavo ogni giorno, perché abitanti del luogo, circa quarantamila. Moltissimi infatti i giovani che provengono dalle aree rurali più povere del Ghana; ragazzi colmi di speranze e sogni che vengono infranti nel momento in cui approcciano la dura realtà della capitale africana. In poco tempo il denaro finisce, tornare indietro per molti è impossibile e ci si ritrova a dover costruire un rifugio in questa enorme collina che brucia a ridosso della città. Una collina colma di oggetti di uso quotidiano, da vecchi frigoriferi, lavatrici e resti di materiale tecnologico che arrivano da ogni parte del primo mondo e che con la complicità delle mafie locali, finiscono qui la loro vita anziché venire smaltiti in modo etico. Perché anche qui esistono gli smaltitori di rifiuti, ma tutto ha un costo, come mi riferisce un ingegnere ambientale intervistato. Spesso infatti le grandi aziende transnazionali, forse non sempre inconsapevolmente, riempiono i migliaia di container che raggiungono il vicino porto di Tema. risultando pertanto donazioni ancora per qualcuno utilizzabili. Una forma di beneficenza che costa meno che smaltire in modo pulito.

Negli anni si è parlato di questi argomenti, ma sempre in documentari e reportage che difficilmente arrivano alla massa. Purtroppo questa è una condizione legata all’interesse delle persone, e a volte, detto semplicemente, al mercato che tale interesse muove. Spesso gli argomenti che raggiungono la massa sono legati ad interessi geopolitici ben specifici.

Credo che, se viene a mancare la volontà di portare a conoscenza in modo massivo un determinato argomento che potrebbe scuotere le coscienze, occorre allora fare di tutto per portare tale argomento alla luce tramite incontri e dibattiti. In modo che le persone stesse siano veicolo di informazione. La rassegna del “Black History Month” che mi ha invitato ad esporre il lavoro insieme a tanti altri incontri multidisciplinari, ne è un chiaro esempio. Una buona fotografia ha sovente un forte impatto sulle coscienze, ci rende in un certo modo “complici” della storia denunciata e per questo spesso ci disturba fino ad irritarci, non potendo fare nulla per cambiare lo stato delle cose. Personalmente credo che potremmo veicolare quelle energie per approfondire e divulgare a nostra volta l’informazione a chi non è stato raggiunto da quelle immagini, o che semplicemente non vuole “vedere” e preferisce restare in superficie, finché si riuscirà a “respirare” .

Tutte le foto pubblicate in questo pezzo sono di Stefano Stranges, per gentile concessione dell’autore e della mostra di cui si parla

L’autore: Andrea Vitello collabora con Pressenza, ha scritto Il nazista che salvò gli ebrei