L’Italia è agli ultimi posti in Europa per occupazione femminile. Dalle discriminazioni del Ventennio ad oggi molti passi sono stati fatti. Ma a lavorare è una donna su due e la “violenza economica” è assai diffusa

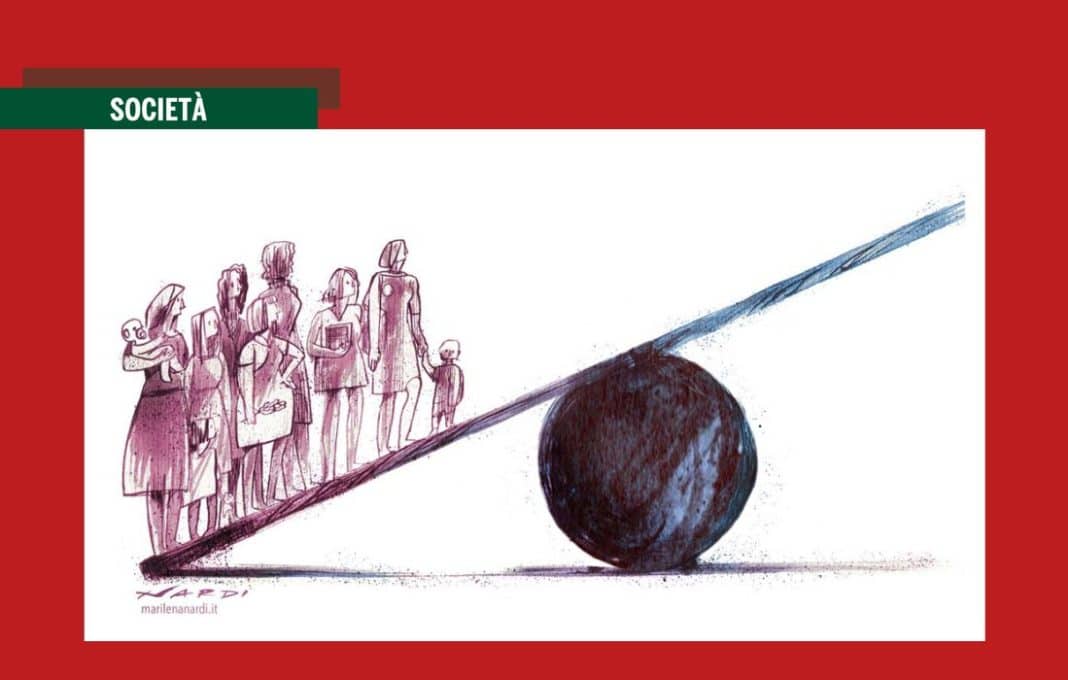

Illustrazione di Marilena Nardi

Qualche riflessione sull’attuale condizione delle donne lavoratrici nel nostro Paese, tracciando anche le coordinate di quella che è stata la faticosa attuazione dell’art. 37 della nostra Costituzione, che afferma nella sua prima parte il principio per cui «la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore». Una disposizione con cui si era voluto al tempo reagire - segnando una svolta radicale rispetto al passato - a quello che era stato l’approccio del fascismo al tema del lavoro femminile, oggetto di numerosi interventi normativi negli anni della dittatura. Basti qui almeno ricordare che le politiche con cui il fascismo intervenne in tema di lavoro delle donne furono fortemente condizionate da diversi ulteriori obiettivi del regime: quelli demografici, in primo luogo, miranti a ricondurre le donne in seno alla famiglia quali fattrici di figli per la patria (e per i bellicosi progetti di conquista del regime, a partire da quelli coloniali); ma anche quelli strettamente economici e - potremmo dire - di “immagine”: ricacciare le donne all’interno delle mura domestiche apparve, al tempo, utile e funzionale anche all’obiettivo di contenere la disoccupazione maschile (in particolare dopo la crisi del ’29); vietando tutta una serie di occupazioni ed introducendo divieti di assunzione, o addirittura imponendo il licenziamento delle lavoratrici, il regime perseguì infatti anche l’obiettivo di “liberare” posti per gli uomini e di presentarsi, nello scenario internazionale, come un Paese che meglio di altri conteneva la disoccupazione (non venendo conteggiate le donne espulse dal lavoro e ricondotte ad un ruolo esclusivamente familiare tra i disoccupati).

Quale fosse l’ideologia del fascismo in merito alla posizione della donna nella società e nel lavoro emerge bene da queste parole di Ferdinando Loffredo, che possiamo leggere in un volume assai celebrato all’epoca: «La indiscutibile minore intelligenza della donna ha impedito di comprendere che la maggiore soddisfazione può essere da essa provata solo nella famiglia, quanto più onestamente intesa, cioè quanto maggiore sia la serietà del marito … Il lavoro femminile crea nel contempo due danni: la “mascolinizzazione” della donna e l’aumento della disoccupazione maschile. La donna che lavora si avvia alla sterilità; perde la fiducia nell’uomo; concorre sempre di più ad elevare il tenore di vita delle varie classi sociali; considera la maternità come un impedimento, un ostacolo, una catena; se sposa difficilmente riesce ad andare d’accordo col marito … ; concorre alla corruzione dei costumi; in sintesi, inquina la vita della stirpe» (Ferdinando Loffredo, Politica della famiglia, 1938).

Questo articolo è riservato agli abbonati

Per continuare la lettura dell'articolo abbonati alla rivista

Se sei già abbonato effettua il login