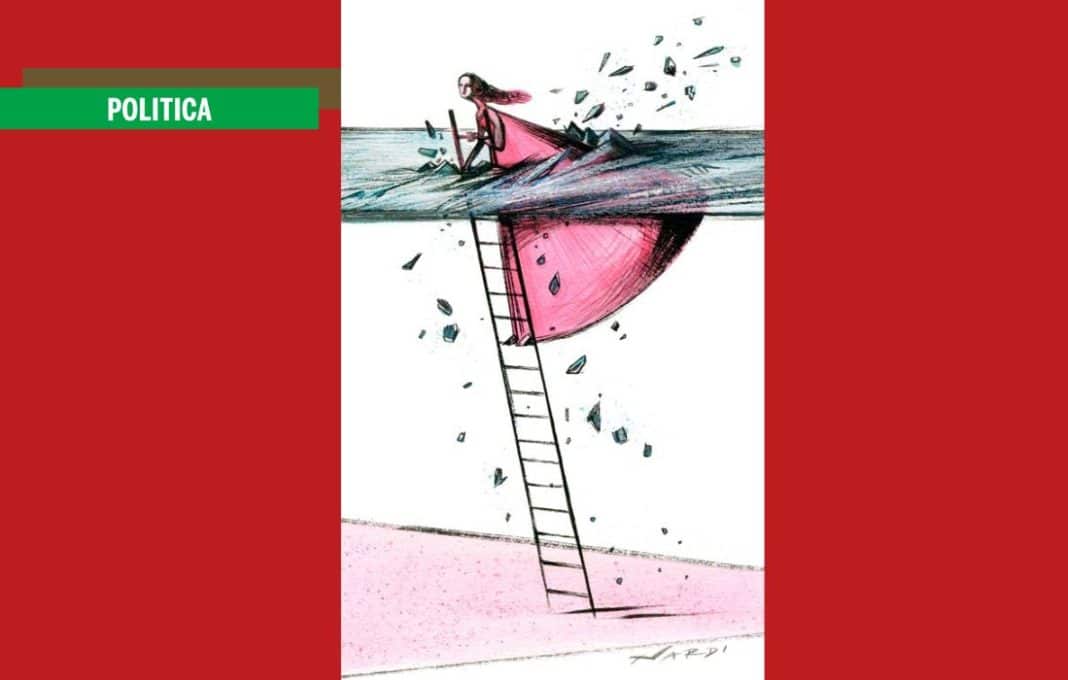

L’entusiasmo della prima volta di una presidente del Consiglio aveva indotto la speranza ed addirittura – non per tutte- la convinzione che si sgretolasse finalmente il “tetto di cristallo”.

Credo che l’idea che la parità si ottenga semplicemente rompendo il tetto di cristallo sia una trappola, come trappola è stato perseguire la conciliazione e non la condivisione del lavoro domestico.

Ovviamente, non intendo e non voglio sottovalutare il valore di coloro che sono riuscite ad affermare sé stesse superando gli stereotipi, così come non ha senso contrastare in astratto e a prescindere soluzioni di conciliazione che aiutano le lavoratrici.

Non è nelle singole esperienze che si annida la trappola di cui parlo, ma nell’assenza di prospettiva. Si celebra il risultato individuale anche se questo non rappresenta una leva per le altre, che rimangono incollate alla base delle piramide e discriminate.

Lo stesso vale per la conciliazione: il cambiamento è importante se è tale per tutte e non se è usato come alibi per evitare la condivisione.

Un po’ più di un anno dopo vediamo una conferma di questa trappola nelle politiche della presidente del Consiglio, che oserei dire rappresenta la conferma che non è sufficiente la biologia per realizzare la propria identità di donna (cfr Simone de Beauvoir): bisogna contrastare la costruzione sociale imperniata sul patriarcato, non usare il successo personale come modo per negare il problema.

Questo governo invece tratta la povertà come una colpa, le marginalità e le fragilità come devianze, moltiplica le soluzioni punitive, penali, i nuovi reati, lo stigma, quando occorrerebbe costruire soluzioni partendo dall’analisi delle condizioni, riconoscendo l’idea che vanno redistribuite risorse e poteri.

Provo a tradurre concretamente gli effetti delle scelte della presidente del Consiglio, premettendo che l’ossessione con cui parla di natalità è essa stessa discriminatoria: dal suo punto di vista donna diventa sinonimo di madre meglio se con almeno due figli. Già questo chiarisce quanto la libertà femminile sia misconosciuta.

Un esempio è il salario minimo negato. Sappiamo che le lavoratrici sono parte consistente del lavoro povero e sfruttato, non solo perché concentrate in settori con orari spezzati e spesso parziali (appalti, ristorazione, socio sanitario, agricoltura per citare i più numerosi), ma anche perché sono parte del mondo del lavoro grigio quando non nero e del lavoro sommerso, composto anche dal lavoro di collaborazione famigliare in tutte le sue accezioni.

Non è difficile capire che per quelle lavoratrici un messaggio semplice e chiaro – “nessuno deve avere un salario inferiore a 9 euro l’ora” – avrebbe una forza dirompente e permetterebbe emersione, possibilità di maggiore autosufficienza economica e – mai dimenticarlo – maggiori possibilità di sottrarsi alla violenza. Le politiche che determinano un diritto certo e universale facilmente rivendicabile e controllabile hanno infatti effetto soprattutto per chi è più indifeso. Credo che questo pensiero non abbia sfiorato la presidente, in quanto non considera la condizione delle lavoratrici, se non – forse – in quanto madri.

Non che sulla maternità vi siano interventi davvero efficaci. Nella scorsa legge di bilancio riuscimmo come opposizioni ad evitare che si limitasse alle madri l’aumento dei congedi parentali, evitando un ulteriore arretramento sul piano della condivisione della genitorialità. Non abbiamo invece ancora ottenuto i congedi paritari retribuiti obbligatori per padri e madri. Perché tanta resistenza alla genitorialità condivisa? Perché la paternità effettiva, riconosciuta anche sul lavoro, e con il diritto ad esercitarla assentandosi scombina un’organizzazione del lavoro fondata sulla totale disponibilità di tempo: la presenza, non la qualità del lavoro favorisce la carriera. È necessaria l’obbligatorietà per superare le reazioni che oggi tanti giovani padri si sentono opporre alla richiesta dei congedi parentali. La risposta “ma non hai una moglie?” suggerisce loro che non devono infrangere il tabù della cura come innata responsabilità femminile.

Cura che per le donne deve venire comunque prima ma non deve valere, né essere riconosciuta come lavoro, non deve essere riconosciuta come parte (fondante) dell’economia, perché femminile e come tale gratuita, fino al punto da non valere nemmeno sul piano previdenziale.

Altro esempio è proprio la previdenza. Non si riconosce il lavoro di cura come lavoro e fatica e quindi non è visibile né per criteri, né per rendimento sul piano previdenziale, come ben sanno le lavoratrici che hanno richiesto e continuano a chiedere di accedere ad opzione donna con i criteri di origine, perché quelli voluti dal governo Meloni sono penalizzanti e discriminatori.

Già in origine opzione donna era una forma di pensionamento molto costosa per le lavoratrici, a differenza di quanto accade quando le platee sono prevalentemente maschili come nei casi delle varie quote. Il suo successo riflette un dato che più indagini hanno messo in evidenza, che è la stanchezza delle lavoratrici data dal doppio lavoro, della solitudine che determina, con la constatazione che il loro lavoro è non visto, non riconosciuto. Si sentono non considerate oltre che meno retribuite e con meno possibilità di carriera; private di opportunità non perché incapaci ma proprio perché donne – ed hanno tutte le ragioni di sentirsi non riconosciute.

Come ultimo esempio vorrei citare il Pnrr. Durante la sua preparazione molte discussero di come affrontare un grande progetto di rilancio dell’Europa, la transizione ecologica, il contrasto del cambiamento climatico e la transizione digitale determinando nuova e qualificata occupazione femminile.

Non si poteva dare per scontato che sarebbe stato un risultato spontaneo del mercato, occorrevano vincoli per determinare il risultato. Nasce così il gender procurement nel Pnrr, un vincolo percentuale sulle nuove assunzioni, vincoli di applicazione del codice di parità, ma fu prevista purtroppo anche una derogabilità da parte delle stazioni appaltanti. Non si conoscono ufficialmente i dati, ma purtroppo sappiamo che molto, troppo, si è derogato. Sarebbe bastato uno sforzo più che possibile per applicare i vincoli già previsti. Non l’abbiamo visto. Ho fin il sospetto che questo governo ne ignori l’esistenza.

Tra gli stereotipi che non si citano mai c’è quello che il lavoro maschile, o meglio le professioni maschili valgano di più. Dal punto di vista delle retribuzioni, vale di più occuparsi di finanza e di economia che di medicina o di cura. Abbiamo dimenticato in fretta cosa abbiamo scoperto essere essenziale durante la pandemia, e che chi garantiva la gran parte dei servizi, erano lavoratrici.

Una diversa organizzazione, condizioni di lavoro che permettano di star bene a donne e uomini, riconoscimento e retribuzioni giuste oltre che uguali, questa sì sarebbe una vera rivoluzione. Per farla bisognerebbe superare gli stereotipi e i criteri che determinano quella gerarchia del lavoro che oggi è dettata dal mercato, ed il governo non sembra disposto né interessato ad affrontare questo tema. Non basta dunque rompere il soffitto di cristallo, non basta dire che ci saranno bambine che vedranno a cosa possono aspirare, bisogna rompere i muri, allargare gli spazi e permettere davvero alle ragazze di scegliere, condividere e cooperare non competere.

L‘autrice: Già segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso è senatrice Pd

L’articolo è uscito sul numero di marzo di Left