Sono cresciuta pensando, come molte ragazzine, che avrei voluto scrivere, “da grande”, romanzi d’amore. Ho invece scritto un saggio sul lavoro, uscito l’8 marzo. Si intitola Lo Statuto delle lavoratrici. Perché? Credo che i sentimenti più forti e variegati, nella nostra epoca di amore liberissimo e spesso inconsistente e di congiunture economiche sfavorevoli e diseguaglianze crescenti e avidità sempre maggiore dei “padroni”, li susciti il lavoro. Sono sentimenti quasi mai positivi, e quasi sempre descritti sui media o nel dibattito politico in modo frivolo o peggio moraleggiante: la “sindrome della capanna”, i “bamboccioni”, il quiet quitting, i meme sul capufficio “cattivo”. Ho pensato che fosse necessario indagarli, invece, prendendoli sul serio. E – sorpresa? – mostrando come abbiano radici in rapporti economici e di potere, cioè questioni tutt’altro che frivole. Al festival dei Diritti umani (8 maggio a Milano vedi box alla fine del testo ndr) parlerò anche di violenza di genere: è ormai entrato nella vulgata che una donna vi possa sfuggire solo in un modo, cioè con l’indipendenza economica. Nel nostro Paese lavora appena una donna su due: meno di una su due, quindi, è al sicuro. Ripensare il lavoro per renderlo più inclusivo – con orari migliori, salari degni, stabilità – non è anche una questione di incolumità personale?

ART. 1 – LIBERTÀ DI OPINIONE

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.

C’è una cosa che non si può mai dire nemmeno adesso che la dicono proprio tutti: che il lavoro è brutto.

Non il lavoro in generale.

Il lavoro in generale, siamo tutti d’accordo, nobilita.

Il tuo, però, è brutto.

L’orario d’entrata è di acciaio, quello d’uscita vischioso come la colla vinilica; i superiori sono arroganti e miopi, la clientela insipiente e cafona, il contratto precario, la paga ridicola; la legge sembra lettera morta, si mangia alla scrivania da un Tupperware, il telefono con cui lavori verrà sostituito tra cinque anni, il computer tra otto, il tuo capo mai. Comandano i luogotenenti dei superiori, i figli dei superiori, le amanti dei superiori, le mogli dei superiori, quasi mai i mariti dei superiori perché quasi mai, lo dice il luogo comune ed è vero, una superiore è una donna. Persino il femminile di “capo” suona più artefatto di “avvocata”, “professoressa”, “ministra”: “capa” non si può sentire, sembra una parola da trapper. I tuoi colleghi uomini hanno tutti due figli; le tue colleghe, te inclusa, un ventaglio di situazioni sentimentali inclassificabili, giusto guiderdone per avere scelto di fare carriera.

I compiti che ti assegnano sono tanto pedestri che inizi a credere di non essere all’altezza di fare nient’altro; ma sono tanti e così pesanti, tutti insieme, che non vai mai a casa. L’ufficio è un posto grigiastro con luci al neon, telefoni fissi inudibili, gli arredamenti fermi al punto del tempo in cui la tua azienda contava ancora qualcosa, e se quel punto nel tempo è adesso: tanti auguri. Significa che in ufficio ci devi pure socializzare perché qualcuno ci ha messo un calciobalilla, cresta dell’onda del divertimento aziendale da almeno dieci anni.

È difficile ammettere ad alta voce, di fronte ad altri, che il tuo lavoro non ti piace. Ma prima ancora, è difficile ammetterlo a te stessa senza sentirti una parassita, una stronza, una in cui vincono le istanze infantili, dentro di te una voce dice: ah, pensavi di andare a Gardaland, e invece guarda un po’, è un ufficio. Ah, ma i tuoi genitori a lavorare andavano, ora volete fare tutti gli influencer, gli chef stellati, i travel blogger, i tizianiterzani le virginiewoolf i ricchi delle criptovalute. Siete cresciuti troppo bene, non avete fame. La fame. Stay hungry, resta affamato, seguito dal più criptico stay foolish, rimani pazzo, è forse il più popolare degli adagi contemporanei su come si sta al lavoro: non a caso, azzardo prendendo a prestito un vocabolario novecentesco, lo ha coniato un padrone. Dire “non mi piace il mio lavoro”, fuori da Instagram, è come dire “mi ripugna la famiglia”, o “non mi piace l’amore” o “detesto la legge della caduta dei gravi”. Una frase che bolla come lamentosi e in fondo professionalmente scarsi; antisociali; scollati dalla realtà: se ti dovesse piacere, del resto, non si chiamerebbe lavoro, da labor, cioè travaglio.

La congiuntura non aiuta. L’Italia è in pieno declino di produttività e molti dei divari tra regioni e generazioni hanno radici profonde. Crisi internazionali una dopo l’altra, negli ultimi quindici anni – quella finanziaria del 2008, quella del debito nel 2011, il Covid-19, la guerra in Ucraina, ora il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente e le tensioni nel Mar Rosso – hanno contribuito a peggiorare la qualità del lavoro per quasi tutti.

Soprattutto, gli effetti di queste crisi si sono abbattuti in modo diseguale.

La rivendicazione di flessibilità che in molti dipendenti è diventata più forte dopo due anni di lavoro forzatamente flessibile (anche se non sempre smart) suona oltraggiosa o almeno estranea a coloro che, negli stessi due anni, un reddito precario o temporaneo se lo sono visto spazzare via. O a chi ha un impiego che non si può svolgere da remoto (per la struttura occupazionale italiana è così in sette lavori su dieci e in quasi tutti quelli a basso reddito) e lavorando, durante la pandemia, si è pure contagiato.

Chi ha potuto lavorare in una casa accogliente, magari da solo, durante la pandemia, non comprende la smania di riapertura che aveva chi invece ha visto ricadere su di sé la cura di un’intera famiglia, e ha dovuto in più lavorare full time dal tavolo della cucina.

A proposito di casa: chi ne ha ereditata una e non è lontano dalla famiglia di origine può accettare di seguire un’ambizione a condizioni e con retribuzioni diverse da chi deve pagare un mutuo e un nido, non disponendo della vicinanza dei nonni: queste condizioni contribuiscono a creare un mercato del lavoro a misura di azienda (e panorami urbani corrispondenti).

E a proposito di famiglie e “grandi famiglie”: chi ha iniziato a lavorare in decenni più prosperi di questo, e si è “fatto il culo” ottenendo in cambio emolumenti e soddisfazioni corrispondenti, stenta a capire la rassegnata collera che i figli o i dipendenti più giovani sembrano nutrire nei confronti della stessa prospettiva, quella di “farsi il culo”. Chi al lavoro ha chiesto un’identità – atteggiamento che sembra scomparire tra i ventenni i cui meme recitano Dream job? I don’t dream of labor – ha dispiaceri, collere e rivendicazioni diverse da coloro che al lavoro hanno chiesto, soprattutto, sicurezze economiche.

E la delusione di questi ultimi è spesso incompresa dagli altri: il vero truffato dal lavoro contemporaneo non è il laureato in lettere che guadagna poco, ma l’ingegnere che voleva più di tutto un lavoro sicuro e iniziare presto la vita adulta, e vive invece con tre coinquilini persino lui.

Chi lavora in un settore in cui gli infortuni mortali sono tre al giorno (nel 2022 in Italia sono stati 1.208, soprattutto in settori a bassa retribuzione) ha un concetto di “stress lavoro-correlato” che è un po’ diverso da quello pur grave espresso nel modaiolo termine burnout. E così via.

Anche di questa complessità si nutre la collettiva inibizione dal pensiero che sembriamo applicare quando si tratta di mettere in questione, collettivamente, i modi in cui lavoriamo. C’è sempre una miniera più miniera di quella in cui scavi tu, un genitore che si è alzato alle quattro e mezza tutta la vita e non si lamentava tanto, un imprenditore che da ragazzo non si concedeva certo dieci euro al giorno per il toast del bar ma la madre gli preparava la gamella, un ristoratore che oggi paga spiccioli ai suoi aiutanti perché da ragazzo lui, sostenuto dalla passione, lavava tonnellate di piatti gratis.

Se è per questo, nel 1837 il piccolo Oliver Twist lavorava in fabbrica a nove anni, e per aver chiesto più cibo si era procurato una nomea di agitatore, e se la Londra attuale è assai diversa, almeno per un bambino, dalla Londra di Dickens è anche perché qualcuno contro i suoi padroni avrà pur protestato. Rispetto all’infanzia di Oliver Twist, che per inciso nel romanzo a cui dà il titolo si salva la vita ereditando, e non lavorando, impallidisce l’infanzia di qualsiasi imprenditore nostrano “partito dal niente”: ciò per dire che ciascuno è il millennial presuntuoso di qualcun altro e gode delle conquiste – tecnologiche, sindacali, culturali – di qualcun altro. Si chiamerebbe, in teoria, anche progresso.

[…]

Le storie di chi non voleva più lavorare sono finite sui giornali spesso, e soprattutto in due generi narrativi di segno opposto.

Da un lato, il pullulare di articoli primavera/estate sui camerieri stagionali che non si trovano più per la stagione: non hanno fame, protestavano molti chef sulle colonne dei quotidiani, preferiscono il reddito di cittadinanza (1).

Dall’altro, al tema si sono appassionati molti giovani giornalisti, categoria i cui esponenti – depauperati rispetto a un mitizzato passato di tirature grandiose e vacche grasse – si sentono spesso, loro malgrado, proletariato intellettuale. E sulle storie di downshifting, quiet quitting, southworking, nomadismo digitale e così via, si sono fiondati in tanti, generando una messe di articoli scritti in tono quasi sempre passivo-aggressivo. Il manager che ha lasciato tutto per fare l’orto. L’ingegnere che vive senza lavorare in una casa che si è coibentato da solo per risparmiare e alle figlie che gli chiedono lo zainetto delle Winx insegna a “non essere consumiste”. La giovane coppia che ha lasciato Milano e gira il mondo in roulotte. La signora con tre cognomi che dirigeva un’azienda e ora fa consulenze strapagate dalla sua barca. L’ex professionista che si è aperta un profilo Instagram femminista e ora, in attesa di campare di attivismo, la mantiene il marito. La coppia di trentenni che guadagnavano duemila euro in due e durante il lockdown hanno scoperto che possono caricare su OnlyFans le loro effusioni, e ora sono milionari. L’avvocata d’affari che ha fatto su baracca e burattini dal Lussemburgo e ora lavora da un palazzo patrizio in Sicilia che il suo comune ha cablato coi fondi europei per la lotta al brain drain, e così via.

Insomma storie tra il romanzesco e il paradossale, e tutte certo con una loro dignità e una carica eversiva che aiuta, un follower dopo l’altro, a mettere in questione un modello di produttività.

Ma non tutte facili da mettere in piedi, per una persona normale con un conto in banca normale e un cognome solo e magari l’ambizione anche solo declinata al passato di voler contribuire in qualcosa alla società nella quale vive. Per quelli che non vorrebbero mettersi a fare torte, non desiderano trasformare il loro hobby in un profilo Instagram, non hanno inclinazione imprenditoriale né rendite agricole e in nessun caso la possibilità o la voglia di non lavorare; quelli che – come chi scrive – hanno scelto il proprio percorso professionale anni prima rispettando due sole idiosincrasie naturali, quella verso la vista del sangue e quella verso il rischio d’impresa, e che ora quindi non vorrebbero per nulla diventare imprenditori di se stessi filmando la propria giornata, che all’idea di rispondere ai box di domande su Instagram preferiscono perfino le grame lusinghe del capufficio, che se costretti dalle circostanze a coltivarsi il cibo o a coibentarsi la casa morirebbero, probabilmente, di freddo e di fame. Persone che vorrebbero proprio fare l’insegnante, il medico in ospedale, l’assistente di volo, il cuoco, il consulente, l’artigiano, il manager, l’accademico, l’artista, l’impiegato, l’avvocato, il carpentiere, il commercialista, il cameriere, l’infermiere, il contabile, il musicista, il tornitore, il designer.

Solo: retribuiti il giusto, per un numero finito di ore al giorno, in condizioni dignitose, magari non sentendosi equivalenti professionalmente ai rematori di una galea.

Leggere le storie di chi ha lasciato l’ufficio e non lavora più, non almeno in senso novecentesco, anche per queste persone è catartico. È come leggere, in un romanzo, della moglie malinconica di un burocrate che lo lascia per un ardente ufficiale di cavalleria, e poco importa se poi la protagonista di cognome fa Karenina: i brividi si fanno sentire.

Non sappiamo come andrà la vita di chi fa il grande salto, come non sappiamo il decorso nemmeno della vita di chi non lo fa, né di nessuno: la scontentezza del dipendente a un certo punto passa? I soldi dello stipendio l’emancipato li trova altrimenti? Dieci anni dopo, l’irrequietudine è ritornata sotto forma di un’irrequietudine nuova? È arrivata la serenità? Il romanzo a cui ci si voleva dedicare è poi stato scritto? L’orto lussureggia? Il capo che angariava quello che in ufficio è rimasto è finalmente in pensione? Ammalato? Rimpiazzato? Morto?

Come vanno le scommesse non lo si sa mai. Immedesimarsi nel momento in cui questi eroi contemporanei sono andati dal capo del personale, con il passo di Django quando incendia la casa dello schiavista, con il piglio che immaginiamo avranno avuto Harry e Meghan nel comunicare alla regina che grazie, we’d rather not, può essere liberatorio. Ma per molti resta un po’ fittizio.

Meno rumore fanno le storie di chi resta, una maggioranza silenziosa di scontenti sempre più scontenti. A commento delle grandi dimissioni, negli articoli sui giornali divulgativi, è spesso stato invocato un report internazionale tra i più autorevoli, il “Gallup State of the Global Workplace”. Ogni anno l’istituto di ricerca Gallup interroga un migliaio di lavoratori – campione rappresentativo per tipo di impiego, età, genere – per ogni Paese di tutti i continenti; duemila per i più grandi, come Cina e Russia. Le domande ne sondano i sentimenti circa il lavoro: soddisfazione, coinvolgimento, ambizione, appagamento, scontento.

Il 59 per cento dei lavoratori del mondo si dice “distaccato” dal lavoro che fa – un sentimento tradizionale, che sappiamo rivedere negli adulti delle generazioni passate, quello cioè di chi va al lavoro perché sa che lavorare bisogna e tutto sommato se la mette via, fa il suo, trova le sue contentezze altrove. Il 18 per cento, cioè quasi uno su cinque, si dice “infelice al lavoro”.

Anzi, così la definizione della ricerca, “non solo infelici: sono pieni di risentimento per l’insoddisfazione completa dei loro bisogni, e mettono attivamente in pratica questo sentimento. Ogni giorno, cioè, remano contro gli sforzi dei loro colleghi contenti”.

Il 23 per cento, un po’ più di un lavoratore su cinque nel mondo, si dice invece “felice al lavoro”: sono quelli che, secondo i curatori della ricerca, hanno meno possibilità di sviluppare ansia, burnout, depressione; che riferiscono di “ridere molto al lavoro”, di sentirsi “trattati con rispetto”, di “non cercare un altro impiego prossimamente”.

Le aziende dove il personale si sente così, aggiunge l’amministratore delegato di Gallup Jon Clifton nella sua prefazione al rapporto, hanno anche “i tassi più alti di fedeltà tra i clienti”. Questo 23 per cento di felici è un dato globale. In Italia è il 5.

Cinque italiani su cento, non di più, sono “felici al lavoro”; cinque su cento sentono che il loro lavoro è rilevante; cinque su cento sono entusiasti di quello che fanno, hanno riso al lavoro nelle ultime ventiquattr’ore, si sentono adeguatamente compensati per i loro sforzi. È la percentuale più bassa in Europa. Dopo Cipro, i lavoratori italiani hanno la percentuale più alta di tristezza (il 27 per cento degli intervistati ha sperimentato questo sentimento nelle ventiquattro ore prima dell’intervista) e tra le più alte di stress (46 per cento) e preoccupazione (45 per cento). Il 72 per cento è “distaccato” dal suo lavoro, e il 34 per cento, cioè un terzo dei lavoratori, vorrebbe cambiarlo. Siamo un popolo di Fantozzi genetici, o forse molti posti di lavoro sono, semplicemente, brutti? Questo 95 per cento di scontenti, disamorati, scazzati, li ha mai interpellati qualcuno?

(1) Nota del traduttore, cioè del buonsenso. Quando si legge un imprenditore protestare che “non trova manodopera” a causa del reddito di cittadinanza, quella frase va tradotta così: “li pagavo meno del reddito di cittadinanza”, che – ora è stato abolito – ammontava al massimo a cinquecentosessanta euro al mese. Quindi l’imprenditore non trovava manodopera perché non era disposto a pagarla adeguatamente. C’è sul sito di Aspesi una camicetta di seta rosa pallido stupenda che non va mai in saldo, costa sempre trecentodieci euro; io la bramo ma non sono disposta a spendere questa somma, né posso permettermela; non mi produco però in strali a mezzo stampa contro il costo delle camicette e se accadesse verrei rapidamente richiamata al buonsenso, trattamento che ai datori di lavoro viene sovente risparmiato.

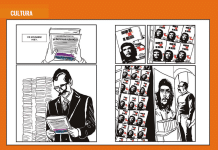

(estratto dal libro di Irene Soave “Lo statuto delle lavoratrici“, Bompiani 2024)

Appuntamento al Festival dei diritti umani 8 maggio Milano

L’8 maggio a Milano (19.30-21 Fabbrica del Vapore, (Ex-Cisterne), via G. Cesare Procaccini 4) nell’ambito del Festival dei diritti umani che quest’anno ha per tema La violenza, è in programma l’incontro La cura delle parole. Testimonianze contro la violenza di genere in collaborazione con Unite – Azione letteraria e Amnesty International Italia.

Partecipano:

Leila Belhadj Mohamed, giornalista esperta di migrazioni, diritti umani e geopolitica

Alba Bonetti, presidente di Amnesty International Italia

Laura Bosio, scrittrice e editor, fondatrice della Scuola Penny Wirton Milano

Francesca Garisto, vice presidente della Casa delle Donne Maltrattate di Milano

Marta Perego, giornalista e conduttrice televisiva, autrice di “La verità è che non ti piaci abbastanza” (Vallardi, 2022)

Irene Soave, giornalista, autrice di “Lo statuto delle lavoratrici” (Bompiani, 2024)