Ancora pochi giorni per vedere a Parma negli spazi della Fondazione Magnani-Rocca la più completa mai dedicata a un personaggio di primissimo piano nel Novecento italiano come Bruno Munari un artista che nella sua lunga e operosa vita ha abbracciato diversi campi, dalla pittura al collage, dall’arte concettuale al design industriale, dal cinema sperimentale all’architettura, ottenendo in vita riconoscimenti internazionali. Con 250 opere in mostra. Come spiega Marco Meneguzzo nel suo denso saggio Bruno Munari tutto, contenuto nel catalogo della mostra (edito da Dario Cimorelli) quello di Munari è un mondo ricco e vario, alla base del quale però c’è un preciso metodo, che l’artista ha sperimentato e applicato nel corso della sua vita in tutte le forme possibili. «Prima di ogni realizzazione consapevole, esiste un pensiero sull’azione da realizzare, e prima di questo pensiero deve esistere un metodo per pensare l’azione e per realizzarla», scrive Meneguzzo.

Ripercorrere le tappe della sua creazione artistica significa inseguire le vorticose evoluzioni e trasformazioni dei codici dell’arte novecentesca. Munari infatti fu un pioniere e un esploratore di nuovi campi della creazione artistica. Molti sono i nodi, i legami e i nessi delle sue creazioni con le esperienze delle avanguardie novecentesche. Il suo esordio risente della seconda ondata del futurismo (già ventenne, partecipò ad alcune mostre collettive del gruppo alla Galleria Pesaro di Milano a partire dal 1927); a partire dal 1930 partecipò ripetutamente alla Biennale di Venezia (vi tornerà nel ‘34 e nel ‘36) e ad altre esposizioni internazionali (quadriennale di Roma del 1935, Triennale di Milano nel 1936). Ma, come scrive Stefano Roffi nel suo articolo Bum Munari futurista (BUM era la firma con cui siglò molti dei suoi quadri di questi primi anni): «molte opere del periodo futurista di Munari sono andate perdute». Ma la sua è una mente irrequieta. «L’artista, una volta risolto un problema estetico o progettuale, passava ad altro, non sentiva l’esigenza di insistere sullo stesso lavoro», scrive Roffi nel menzionato articolo. Tuttavia le testimonianze che ci sono pervenute dimostrano fecondi contatti anche con altri movimenti artistici del primo novecento: dadaismo, costruttivismo, surrealismo, astrattismo. Con il futurismo condivideva le riflessioni su come superare la dimensione statica del dipinto e la rappresentazione del dinamismo nell’arte.

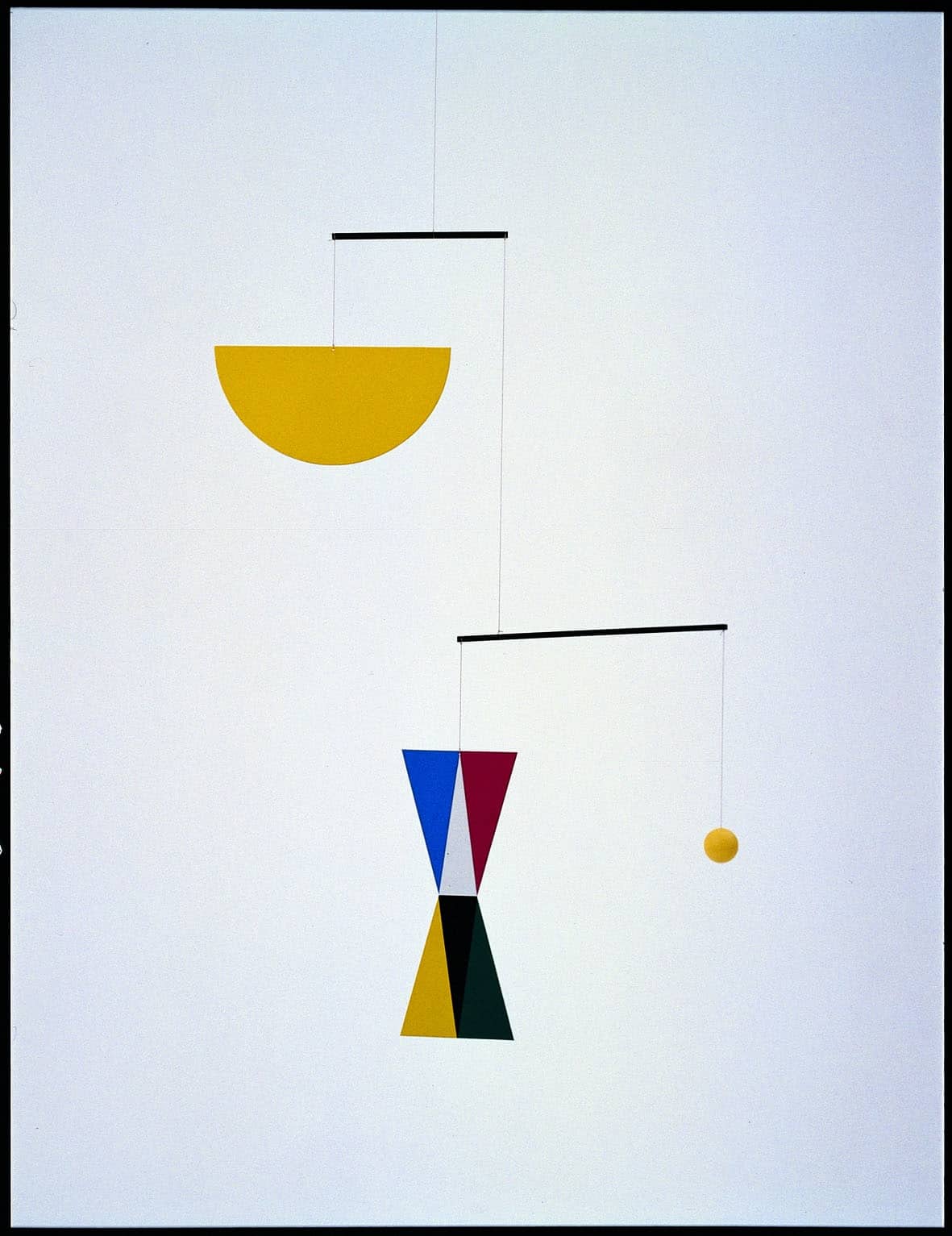

Al 1930 risale una prima svolta nella sua creazione artistica, con la realizzazione della prima scultura “aerea”, che si trasformerà, tra il 1933 e il 1934, nella famosa serie delle Macchine inutili, idea affine a quella che stava sperimentando proprio in quegli anni l’artista statunitense Alexander Calder (al 1929 risale la prima mostra di quest’ultimo di scultura di filo presso la Galleria Billiet a Parigi) e che successivamente è stata definita “arte cinetica” (come si vede del tutto coerente con l’interesse di Munari per la rappresentazione del dinamismo).

In questi anni, dal 1930 al 1937, lavorò allo studio grafico milanese “R+M” insieme al grafico Riccardo Ricas (pseudonimo di Riccardo Castagnedi – 1912-1999), collaborò con numerose riviste e illustrò alcuni libri di futuristi (tra cui, nel 1937, Il poema del vestito di latte di Marinetti).

L’idea delle Macchine inutili è legata a una riflessione-intuizione che l’artista aveva verbalizzato nel Manifesto del macchinismo del 1938 che vale la pena citare per intero per la sua profetica attualità:

“Il mondo, oggi, è delle macchine.

Noi viviamo in mezzo alle macchine, esse ci aiutano a fare ogni

cosa, a lavorare e a svagarsi. Ma cosa sappiamo noi dei loro

umori, della loro natura, dei loro difetti animali, se non attraverso

cognizioni tecniche, aride e pedanti?

Le macchine si moltiplicano più rapidamente degli uomini,

quasi come gli insetti più prolifici; già ci costringono

ad occuparci di loro, a perdere molto tempo per le loro cure,

ci hanno viziati, dobbiamo tenerle pulite, dar loro da mangiare

e da riposare, visitarle continuamente, non far loro mai mancar nulla.

Fra pochi anni saremo i loro piccoli schiavi.

Gli artisti sono i soli che possono salvare l’umanità da questo pericolo.

Gli artisti devono interessarsi delle macchine,

abbandonare i romantici pennelli, la polverosa tavolozza, la tela e il telaio;

devono cominciare a conoscere l’anatomia meccanica, il linguaggio meccanico,

capire la natura delle macchine, distrarle

facendole funzionare in modo irregolare, creare opere d’arte

con le stesse macchine, con i loro stessi mezzi.

Non più colori a olio ma fiamma ossidrica, reagenti chimici,

cromature, ruggine, colorazioni anodiche, alterazioni termiche.

Non più tela e telaio ma metalli, materie plastiche, gomme e resine sintetiche.

Forme, colori, movimenti, rumori del mondo meccanico

non più visti dal di fuori e rifatti a freddo, ma composti armonicamente.

La macchina di oggi è un mostro!

La macchina deve diventare un’opera d’arte!

Noi scopriremo l’arte delle macchine!”

Se da una parte Munari sembra condividere la tecnolatria futurista, con l’esaltazione della macchina e della velocità, con le sue Macchine inutili ne offre una versione dadaista, per nulla bellicista o aggressiva. Tuttavia a onor del vero una certa prossimità dell’artista milanese in questi anni con la retorica del fascismo è innegabile. Nel 1934 aveva firmato insieme ad altri artisti del gruppo futurista di Milano il Manifesto tecnico della aeroplastica futurista nel quale leggiamo: «Questa nuova espressione noi la chiamiamo aeroplastica futurista o anche progetto di paesaggio… poiché saranno complessi plastici polimaterici tattili da viaggiarvi dentro, saranno progetti di paesaggio da volarvi dentro anche solo con la fantasia, questo aeroplano senza motore della realtà; per mezzo dei nostri plastici polimaterici noi vogliamo dare a chi guarda la possibilità di entrare a far parte della nostra opera come trovandosi in aeroplano fa parte del paesaggio in cui vola.

Di conseguenza la nostra insuperabile fantasia ottimista ci suggerisce: ambienti aeroplastici termici tattili olfattivi ecc. case quartieri città non più a vanvera ma disposti in senso plastico polimaterico tattile luminoso fumigante coloratissimo deviando fiumi costruendo boschi laghi prati aria acqua terra secondo i nuovi progetti di paesaggio che glorificheranno nei secoli la potenza politica e artistica di questa formidabile Italia fascista in cui abbiamo la gioia immensa di vivere!”.

Occorre anche menzionare la collaborazione di Munari con l’Almanacco Letterario Bompiani a partire dal 1934 (episodio a cui Alberto Saibene dedica una nota nel catalogo della mostra), a cui collaborò anche Cesare Zavattini. Munari ne curò la grafica fino alla fine degli anni Settanta, sperimentando impaginazioni innovative, con fotomontaggi di vaga ispirazione surrealista, nei quali spesso erano citate frasi del Duce accompagnate da sue immagini; successivamente, in una intervista del 1977, sostenne che vi fossero sottese «intenzioni sottilmente satiriche». A giudicare dal fortunato libro Le macchine di Munari pubblicato da Einaudi nel 1942 (due anni dopo la nascita del figlio Alberto), che descrive con dovizia di particolari macchine assurde e inutili di sua invenzione, la distanza dalla retorica bellicista del regime (in quegli anni interamente piegato alla retorica bellicista) è abissale.

Il suo interesse verso il mondo dell’infanzia, legato anche alla sua recente paternità, a partire dall’immediato dopoguerra si manifestò in diverse forme: libri per l’infanzia, giochi e, infine, laboratori didattici basati su un metodo originale, il “metodo Munari”, che poi affidò al figlio (il quale successivamente sarebbe divenuto professore di pedagogia all’università di Ginevra).

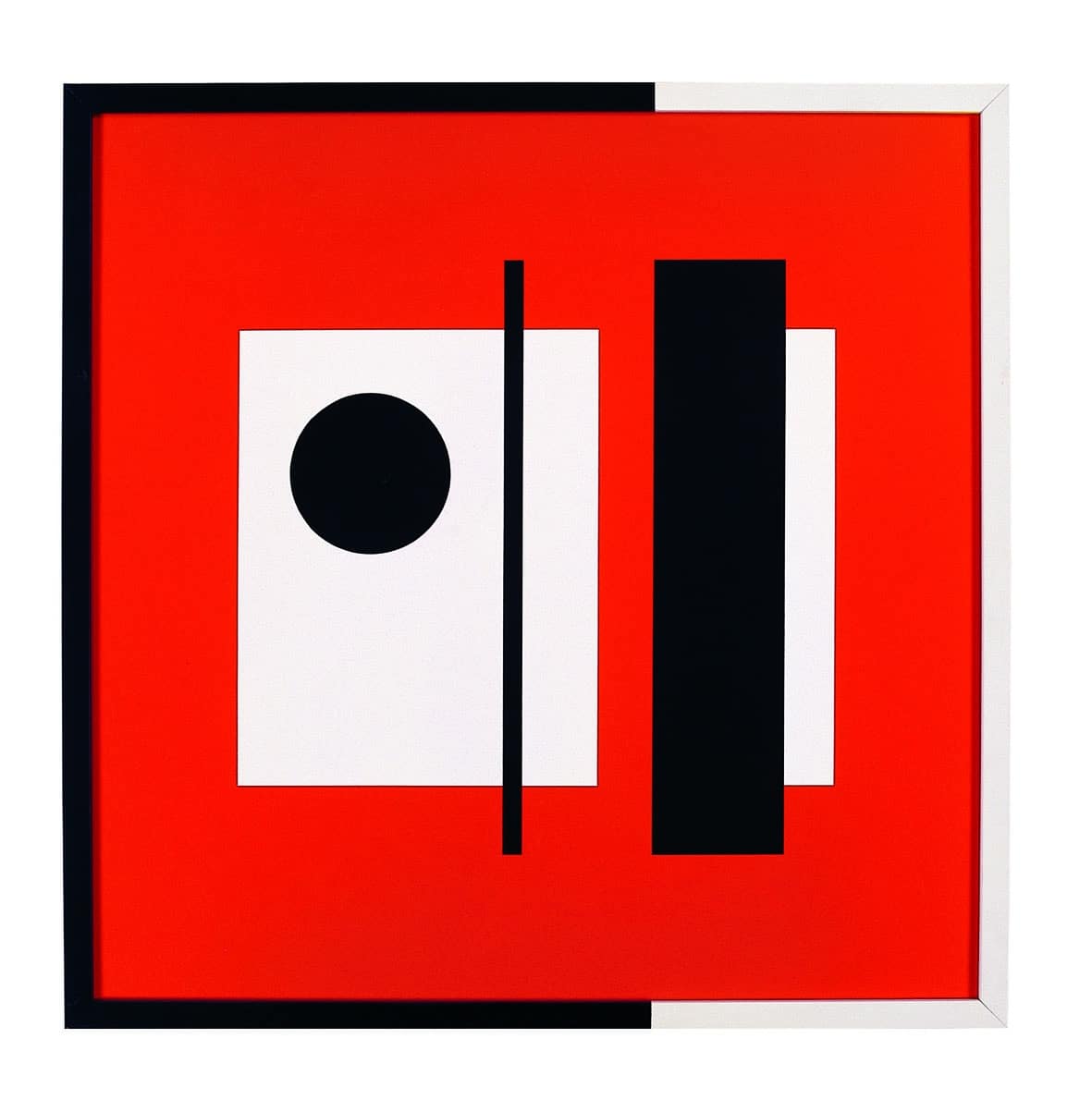

Nel 1948 fu tra i fondatori del MAC (Movimento Arte Concreta) insieme a Gillo Dorfles, Gianni Monnet e Atanasio Soldati, un raggruppamento di paladini dell’arte astratta che affiancò il “Gruppo forma 1” (il quale si era formato l’anno prima a Roma). A differenza di questo, il gruppo milanese fu più longevo (si sciolse nel 1958, mentre quello romano aveva cessato di esistere sette anni prima) e incisivo. Vi fecero parte anche architetti e designer. Prendendo come modello l’esperienza della Bauhaus, la scuola di arte e design che operò in Germania dal 1919 al 1933, anche il raggruppamento milanese promosse una “fusione delle arti”.

Agli anni Cinquanta risalgono i primi “sconfinamenti” di Munari nel campo del design industriale attraverso quella che con gli anni diventerà una stabile collaborazione con la Danese di Milano. Nel 1962 organizza insieme a Giorgio Soavi nel negozio Olivetti di Milano la prima mostra di arte programmata (con una presentazione di Umberto Eco). Nel 1967 pubblicò il libro Design e comunicazione visiva tratto dai corsi di comunicazione visiva tenuti presso l’università di Harvard.

Da questa sommaria e lacunosa rassegna della creazione artistica di Munari si comprende quanto sia difficile racchiudere il suo mondo sotto un’unica categoria concettuale. «Il primo approccio di Munari alla creatività in generale è «fisico», nel senso più vasto del termine: cercare dentro la realtà invece di costruirsene una a proprio uso e consumo», scrive Meneguzzo nel summenzionato articolo. «Quelli che appaiono come singoli episodi di osservazione, come scoperte non legate le une alle altre, formano invece una rete senza buchi e a maglie sempre più strette, dove l’approccio empirico è la costante capace di annodare la rete di informazioni. Al contrario del Bplatonismo, per Munari non c’è idea (vera) se già non esiste da qualche parte nel reale, in attesa di essere resa visibile, oltre che comprensibile», ne deduce Meneguzzo.

Munari rappresenta una figura chiave nell’arte italiana del novecento, ma per comprenderne la sua portata, forse non è sufficiente una sbrigativa visita alla mostra di Parma, che tuttavia può essere considerata una porta d’ingresso nel suo mondo.

l’autore: Lorenzo Pompeo è slavista, traduttore, scrittore e saggista