Il Festival di Emergency è una possibile risposta all’inerzia delle coscienze. l’Ong, fondata nel 1994 da Gino Strada, che tanto ci manca, offre cure medico-chirurgiche alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà e, allo stesso tempo, promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

L’appuntamento, che dal 2021 ha esordito e rinnova le sue edizioni a Reggio Emilia, si propone proprio come contro canto alla rassegnazione, mostrando, attraverso gli interventi di tantissimi ospiti, che la prassi di ciascuno di noi fa davvero la differenza, se non per cambiare il mondo, almeno come disse Italo Calvino, per sottrarre all’inferno ciò che inferno non è.

Nel programma del festival largo spazio è stato dedicato all’inaccettabile tragedia in corso in Palestina. Di particolare rilevanza è che, da pochi giorni, dopo alcuni mesi di attesa per ottenere il permesso umanitario, Emergency è entrata a Gaza per offrire assistenza sanitaria di base alla popolazione martoriata dalla guerra (E questo mentre L’Onu si ritirava).

Stefano Sozza, capo missione dell’organizzazione nella Striscia, che è intervenuto al festival con un videomessaggio, ha detto che l’entrata di aiuti umanitari è stata oltremodo difficoltosa. Negli scorsi mesi, in attesa dell’autorizzazione definitiva all’ingresso nella Striscia, Emergency ha lavorato per definire il progetto e attivare un coordinamento con le agenzie delle Nazioni Unite e altri partner presenti sul territorio.

«La possibilità di portare aiuti nella Striscia – ha esordito Sozza – deve fare i conti con grandi limitazioni nell’accesso delle organizzazioni umanitarie, con le difficili condizioni di sicurezza e con uno spazio umanitario garantito che è andato restringendosi sempre di più da novembre ad oggi. Oggi circa 305 chilometri quadrati, ovvero quasi l’84% della Striscia di Gaza, sono stati posti sotto ordine di evacuazione».

A partire dal 12 agosto, l’area umanitaria dichiarata da Israele ad al-Mawasi si è ridotta dai 58,9 chilometri quadrati di inizio 2024 ai circa 46 chilometri quadrati attuali. Secondo l’aggiornamento di OCHA della scorsa settimana, nella prima metà di agosto sono state negate dalle autorità israeliane sessantotto missioni umanitarie, circa un terzo delle missioni programmate a inizio mese. Nel video il suo volto appare stanco, ma deciso. «Ora che siamo riusciti a entrare a Gaza, stiamo cercando un’area dove costruire e aprire una clinica per fornire assistenza di base alla popolazione. I bisogni sanitari sono enormi e gli ospedali locali che ancora sono operativi non riescono a gestirli tutti: oltre a non avere lo staff e i farmaci necessari, spesso sono sovraffollati perché, in mancanza di altre strutture, i malati si rivolgono agli ospedali anche per necessità che potrebbero essere trattate ambulatorialmente. La situazione nella Striscia è critica e la popolazione è allo stremo: oltre alla mancanza di servizi sanitari, pesano soprattutto la scarsità di acqua, di cibo e di abitazioni. Le persone sono sottoposte a continui ordini di evacuazione».

La clinica offrirà primo soccorso, stabilizzazione di emergenze medico-chirurgiche e trasferimento presso strutture ospedaliere, assistenza medico-chirurgica di base per adulti e bambini, attività ambulatoriali di salute riproduttiva e follow up infermieristico post-operatorio. Al contempo Emergency avrà una base logistica in Giordania, a supporto del team operativo sul territorio palestinese.

«Le condizioni della popolazione sono insostenibili – denuncia Sozza -. Serve un cessate il fuoco immediato, anche per permettere l’ingresso di aiuti umanitari. La popolazione di Gaza non può continuare a vivere in queste condizioni disumane». Ci saluta il capomissione e ci ringrazia, dallo schermo del sontuoso Teatro Valli, lasciando trasparire un impegno urgente, che tuttavia deve ancora poter esser dispiegato in tutto il suo potenziale e che ha bisogno del sostegno costante di un’opinione pubblica pienamente coinvolta.

Il suo intervento fa venire in mente quell’immagine evocata dal grande intellettuale palestinese Edward Said quando descrive il palestinese come colui che deve scolpirsi un cammino nell’esistenza, che non è mai una realtà stabile, poiché il suo passato si è spezzato proprio un attimo prima di generare frutti. Ecco, l’intervento umanitario cerca di mantenere un filo concreto, seppur esile, con un diritto alla permanenza sulla propria terra, garantendo quelle cure urgenti, senza le quali resta solo la barbarie del massacro o, come ha raccontato Stefano, il silenzio dei cumuli di macerie e tutti gli esseri umani sopravvissuti, schiacciati nel 15%del territorio. Il Silenzio…

Il Festival si è arricchito anche del contributo di due testimoni importanti, due giornalisti gazawi, scappati dai bombardamenti: Youmna el Sayed, pluripremiata corrispondente di Al Jazeera English dalla striscia di Gaza e Sami Alajrami, collaboratore dell’Ansa e corrispondente della Repubblica.

«Ho perso la mia “anima”», cosi esordisce la giovane professionista. «Non sono più sotto la minaccia delle bombe, ho messo in salvo i miei figli, ma ho perso me stessa, venendo via da Gaza e lasciando la mia terra e i miei affetti» .

Sayed mette in rilievo come tutti i diritti di base fossero già stati negati alla popolazione da un assedio pluridecennale. Non ci si può curare dal cancro; non vi è un presidio medico oncologico per i bambini; le famiglie non possono più incontrarsi con i parenti della Cisgiordania; i genitori con meno di 60anni non possono accompagnare i figli negli ospedali della Cisgiordania. Questi elencati sono solo alcuni aspetti di un regime di odio e discriminazione, che opprime quella che lo storico israeliano Ilan Pappè definisce appunto una prigione a cielo aperto. «Ad una cosa è servita la guerra di Israele nella striscia» prosegue Youmna «a squarciare la maschera di ipocrisia e menzogna dell’Occidente, con quel doppio standard morale che nega in maniera ormai esplicita l’universalità della condizione umana a chi non è bianco e cristiano. Gli obiettivi dell’esercito israeliano sono a tutti gli effetti le persone comuni e in particolare i soli giornalisti presenti che sono tutti locali. Ciò è evidente a tutti, ma non interessa a nessuno». Ho chiesto alla giornalista di rispondere a due domande. In primis: Ci può essere una possibile evoluzione risolutiva del conflitto? «È molto complicato ma penso che il primo passo dovrebbe essere la fine della guerra, Non basta un cessate il fuoco temporaneo come propongono gli Usa», mi ha risposto. «Perché non è immaginabile che dopo undici mesi di genocidio, di massacri, di uccisione di civili, di pulizia etnica, si abbia solo qualche settimana di cessate il fuoco, fintanto che gli ostaggi israeliani vengano rilasciati, per poi tornare a combattere. La guerra deve finire e, come gli ostaggi israeliani devono essere liberati da Gaza, i prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, anche loro devono essere liberati, perché sono civili, sia quelli nella West Bank, che quelli della striscia di Gaza». «E poi – aggiunge con vigore – una soluzione definitiva dovrebbe essere, dopo la fine della guerra, una soluzione che non offra ad Israele la possibilità di rioccupare la striscia di Gaza».In che modo le mobilitazioni contro la guerra possono contribuire ad una soluzione? le chiedo ancora. Youmna non ha nemmeno un istante di esitazione: «La gente in tutto il mondo, che siano in Europa, America o altrove, è la maggioranza e nel momento in cui capirà che si può davvero contribuire a un cambiamento, sarà allora che il cambiamento ci sarà davvero».

L’analisi contro fattuale è spesso un metodo accattivante per ridefinire il senso di un processo temporale. Secondo Gavriel Rosenfeld sono due gli argomenti peculiari che determinano ipotesi ed alternative storiche: il giudizio morale nell’interpretazione dell’evento e la scelta sempre aperta di fronte all’inevitabilità. Alla base di tali meccanismi permane la curiosità umana su come le nostre vite sarebbero potute mutare in base alla differente evoluzione degli eventi e ciò incide sull’esigenza di riflettere criticamente sul modo in cui rielaboriamo il passato e ne codifichiamo il ricordo.

Un approccio simile può condurci al raffronto tra Nakba e Shoah, senza voler per forza ridurre ad un minimo comun denominatore fenomeni complessi e diversi, ma solo per suggerire dei raccordi necessari a superare arroccamenti identitari, nella comune convinzione della tragedia che il dolore è sempre egualmente umano.

A tal proposito, un’analogia che emerge dal racconto di Sayed, così come anche da quello di Alarajami, è quella di una vera e propria sindrome del sopravvissuto; un’ossessione di colpa per il privilegio di essere scampati ad una violenza che ha spazzato via migliaia di altre vite. La condizione umana descritta ne I sommersi e i salvati e che perseguiterà Primo Levi.

«I morti censiti sono molti di più dei 40mila», ci ricorda il corrispondente della Repubblica. «E cii sono migliaia di persone sotto le macerie, di cui non abbiamo la carta d’identità. Ma tanto, di tutte le vittime palestinesi gli organi d’informazione non ci restituiscono mai i nomi o i volti. La disumanizzazione dei morti è la disumanizzazione dei vivi. Bisogna uccidere il numero di palestinesi più alto possibile. È questo l’obiettivo del governo israeliano. Non c’è bisogno di un grande dispiegamento di forze per controllare Gaza. Gli Usa e Israele vogliono l’espulsione della popolazione. Si sopravvive senza luce, senza comunicazioni, né acqua né cibo, intrappolati, schiacciati. Ed io ho tradito la mia gente quando li ho abbandonati in quelle condizioni per mettermi in salvo. Ma io sono morto e so che non c’è più speranza, se chi è rimasto è costretto a lottare col fratello per un goccio d’acqua».

Prende una breve pausa dal dolore, riferendosi alla bellezza dei luoghi che ospitano il Festival, ma poi subito il pensiero torna a Gaza:«Stanno abituando le persone a vivere nell’orrore. Vorrei poter dire al mio popolo che vi sono tanti luoghi belli nel mondo».

Poi il suo intervento diventa una vera e propria requisitoria contro l’Occidente «Gli aiuti umanitari sono bloccati all’esterno e nessuno fa pressione per poterli distribuire. Come diceva Tagore, l’unico valore occidentale è il denaro. Quanto accade a Gaza è la negazione di ogni valore universale e l’Europa e gli Usa non sono attori credibili di una possibile mediazione se si ostinano a negare i propri stessi valori enunciati, in nome di interessi nascosti. Come fanno a costruire una pace se il presupposto è che ogni vita non è più uguale alle altre?». Una domanda che ci lascia tutti inermi, in attesa di trovare nella nostra stessa carne se non una risposta, almeno una decisa obiezione.

Post scritptum

Emanuel Carrère nel suo ultimo libro (Ucronia, Adelphi, ndr) definisce come un intento scandaloso, affidare il cambiamento alla narrazione ucronica, rispetto a ciò che è avvenuto nel corso storico. Nell’epoca del tracollo delle utopie, come spazi a cui affidare un progetto radicalmente divergente dall’ordine disciplinante, essa appare come l’unico esercizio praticabile per quell’immaginazione politica che si voglia sottrarre all’attitudine conformista della rassegnazione, perché apre a una distanza, in cui il contrappunto si oppone alla normalizzazione del regolare flusso temporale, all’assenza di futuro.

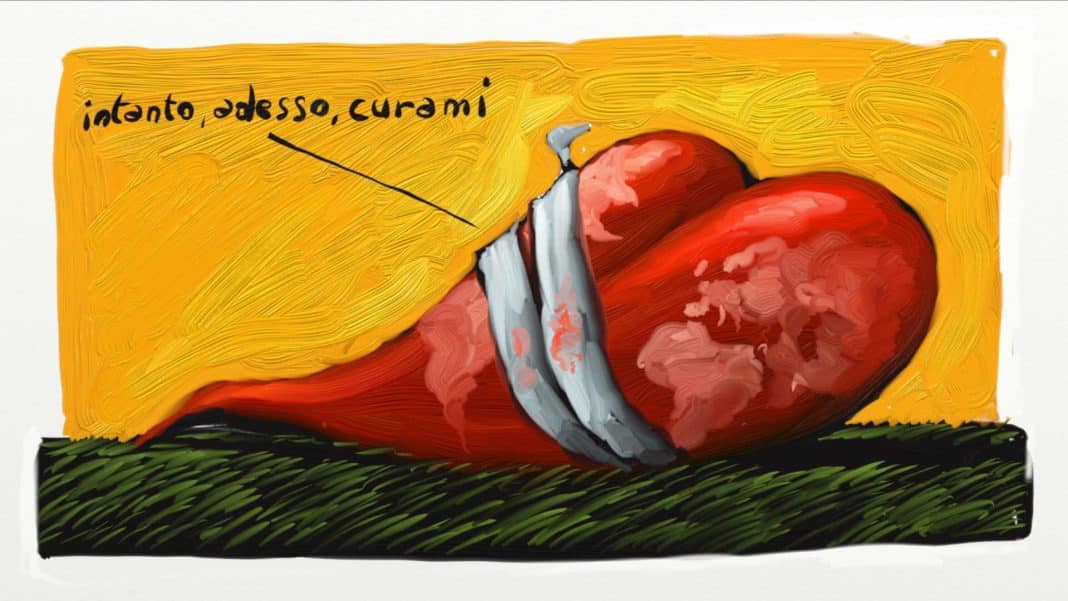

In apertura una illustrazione realizzata da Fabio Magnasciutti per il festival di Emergency 2024 di cui è stato uno dei protagonisti

L’autore: Marco Cosentina è un insegnante