ttraverso un lavoro scrupoloso, frutto di anni di archivio e di approfondita conoscenza della bibliografia e storiografia sul tema, Ciro Dovizio ricostruisce ne L’alba dell’antimafia (Donzelli) la storia de L’Ora, quotidiano della sera palermitano, concentrandosi in particolare su quella coincidente con la direzione di Vittorio Nisticò (1954-1975), giornalista calabrese inviato in Sicilia nel 1954, dopo l’acquisizione del giornale da parte del Pci, il quale avvia, insieme allo straordinario ed eterogeneo gruppo redazionale che riunisce attorno a lui (da Mario Farinella ad Aldo Costa, da Antonio Sorgi a Felice Chilanti, da Leonardo Sciascia e Danilo Dolci - solo per citare alcuni della redazione “storica” -, sempre affiancati da fotoreporter di grande rilievo, tra i quali si annovera anche Letizia Battaglia), le prime battaglie giornalistiche contro la mafia, fenomeno allora sostanzialmente assente dalle testate sia nazionali sia locali e dai notiziari televisivi, peraltro allora agli albori.

Dovizio ha il merito, tra l’altro, di delineare la vita del quotidiano a partire dalla sua fondazione, il 22 aprile del 1900 (con sottotitolo “Corriere politico quotidiano della Sicilia”), avvenuta per volontà della famiglia Florio, emblema della belle époque siciliana e impostato su una linea «meridionalista e sicilianista», volta a sostenere il progetto di modernizzazione dell’isola. Dopo la soppressione del quotidiano da parte del regime fascista, avvenuta nel 1926 anche a seguito della pubblica condanna del delitto Matteotti, L’Ora diviene, sotto Nicola Pascazio, già direttore de Il Popolo d’Italia di Mussolini, il “Quotidiano fascista del Mediterraneo”. Alla fine della guerra si assiste alla rinascita del giornale, col titolo L’Ora del Popolo, apertamente schierato a sinistra, con le direzioni di Marcello Sofia (1946-1947) e di Pierluigi Ingrassia (1947-1953), già corrispondente dell’Avanti e direttore di Scintilla.

È invalsa, specie nell’opinione pubblica, una sorta di mitizzazione dell’Ora, ricordato esclusivamente come «giornale antimafia»; è opportuno invece, come fa Dovizio, ripercorrere analiticamente anche le fasi precedenti, anche per dare il giusto rilievo al percorso di difesa della legalità intrapreso da Nisticò a partire dal suo arrivo in Sicilia, che precede di 4 anni la prima inchiesta sulla mafia.

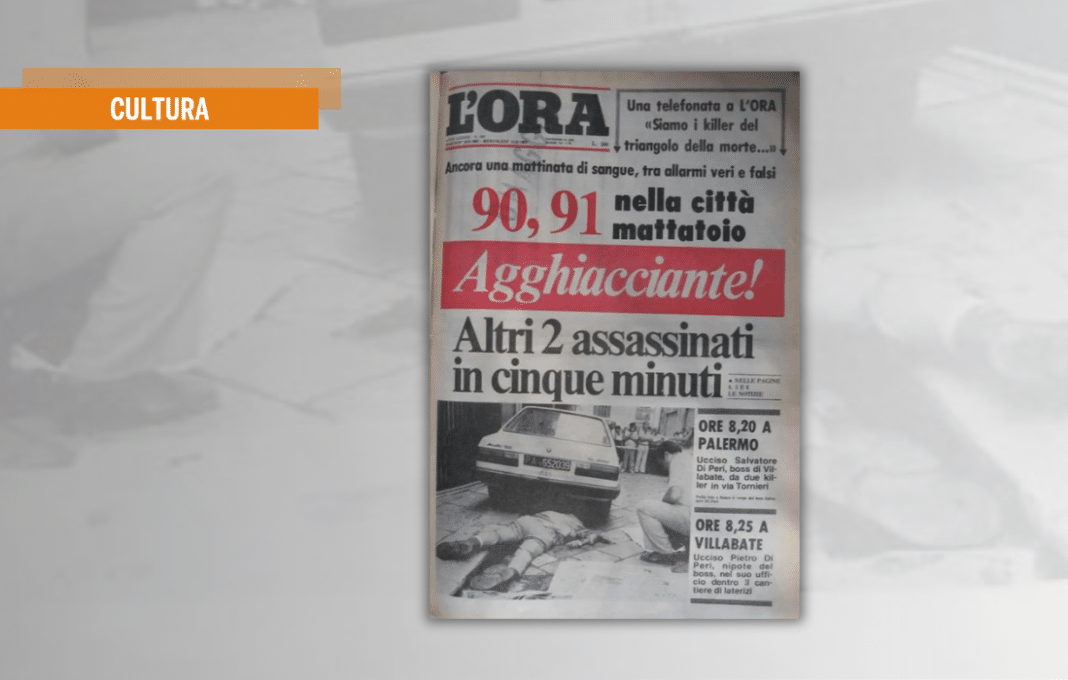

“La mafia ci minaccia. L’inchiesta continua”. Così titolava, coraggiosamente, lunedì 20 ottobre 1958 il piccolo giornale di Palermo, che stava in quegli anni ritagliandosi un ruolo di rilievo nell’ambito del giornalismo italiano (e non solo), grazie alla pubblicazione delle prime inchieste sul fenomeno mafioso.

Si trattava della risposta del quotidiano alla bomba fatta esplodere la notte prima da Cosa nostra nel sotterraneo di piazzetta Francesco Napoli, sede della tipografia del giornale, «come segno inoffensivo […] prima di fare schizzare le cervella per aria» (queste le parole usate nella lettera di rivendicazione dell’atto) che aveva danneggiato parte delle rotative.

L’”avvertimento” fu organizzato a seguito della pubblicazione di un reportage sul capomafia Luciano Liggio (“Pericoloso!”, 16-17 ottobre 1958), che rientrava nella più ampia inchiesta avviata poco prima sulle pagine del quotidiano (“Tutto sulla mafia”) e che avrebbe raggiunto il ragguardevole numero di 22 “puntate”. Questa indagine ha rappresentato un importante punto di svolta nella vita del quotidiano, che mirava ora a «sfatare alcuni miti, spogliando la mafia dal suo alone romantico, dei richiami all’onore, alla famiglia, all’amicizia, in una parola al tradizionalismo, volti da sempre a creare consenso, a nobilitare pratiche di per sé deteriori».

L’attentato del 1958 rappresenta dunque un momento periodizzante per la storia del giornale, che assume da allora, come centrale e imprescindibile, il tema “mafia”, sostenendo a gran voce, tra l’altro, l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia (1962), anche a seguito del processo di espansione e speculazione edilizia in corso a Palermo, favorito dall’elezione a sindaco della città del democristiano Salvo Lima (a partire dal 1958) e reso attuabile dal suo assessore ai Lavori pubblici Vito Ciancimino (indicati dall’Ora quali massimi responsabili del «sacco edilizio», così magistralmente descritto da Francesco Rosi nel suo film del 1963, Le mani sulla città). In quegli stessi anni si registra una escalation di violenza mafiosa - la “prima guerra di mafia” - che culmina con l’eccidio di Ciaculli (30 giugno 1963), che provoca la morte di 7 uomini dello Stato tra carabinieri, poliziotti e artificieri (ai quali sono riservati i primi funerali di Stato a vittime di mafia) a cui L’Ora dà grande risalto.

Alla svolta seguita all’attentato all’Ora, corrispose anche un riassetto redazionale, con l’ingresso di nuovi giornalisti, tra cui l’ex fascista repubblichino Mauro De Mauro, che diviene cronista di punta del quotidiano, autore di fondamentali contributi sul fenomeno mafioso, con particolare interesse al traffico internazionale di stupefacenti e ai legami tra la mafia italiana e quella americana (sue alcune tra le prime indagini su Lucky Luciano e Frank Coppola), che scompare misteriosamente il 16 settembre del 1970, atteso sotto casa proprio di ritorno dalla redazione. Il sequestro di De Mauro, che colpisce “frontalmente” il quotidiano, si colloca in una fase di incremento di violenza che prende avvio il 10 dicembre 1969, quando un commando di killer travestiti da poliziotti fa irruzione nei locali della società edilizia di Girolamo Moncada, in viale Lazio a Palermo, area simbolo del «sacco edilizio», uccidendo 5 persone. Del resto, i processi contro la mafia celebrati negli anni precedenti avevano dato esiti fallimentari consentendo a Cosa nostra di restare sostanzialmente impunita, «ben insediata nei circuiti della politica e degli affari», ripresentandosi «più arrogante e più pericolosa di prima».

Si fa strada, nella redazione dell’Ora, una nuova leva di giornalisti che affianca i precedenti e che chiude il ciclo delle «generazioni di cronisti reclutate da Nisticò»: la prima, protagonista degli anni 1958-1959; la seconda, formatasi negli anni Sessanta, testimone del «sacco di Palermo», della strage di Ciaculli, del terremoto del Belice (1968) e la terza, «forgiata» dai casi di De Mauro e Pietro Scaglione (Procuratore Generale della Repubblica di Palermo assassinato il 5 maggio 1971) e «figlia» spesso «dell’onda lunga del 68». L’avventura di Nisticò quale direttore del quotidiano palermitano termina nel 1975, anche se, come nota l’autore, «molti fili» della sua era «rinviano al futuro».

L’Ora, straordinario esempio del panorama giornalistico nazionale e internazionale cessa le pubblicazioni il 9 maggio 1992 (a 14 giorni dalla strage di Capaci) lasciando una importante eredità nei termini della «costruzione di un fronte antimafia», «gettando un ponte tra vecchio e nuovo» e rivelando un autentico «senso dello Stato»; nonostante le quotidiane minacce, i numerosi attentati subiti (cinque dei quali di matrice neofascista) la morte di tre redattori (oltre a De Mauro, furono assassinati Cosimo Cristina e Giovanni Spampinato), L’Ora non ha ceduto ed è stata insignita, nel 1973, del Premiolino, uno dei più prestigiosi riconoscimenti giornalistici italiani per l’impegno contro la mafia e la denuncia delle collusioni tra la criminalità e il sottogoverno.

In un tempo in cui la lotta alla corruzione e ai fenomeni mafiosi non sembra più essere una priorità dei governi, in cui la mafia ha abbandonato la strategia stragista, penetrando profondamente l’economia e “istituzionalizzandosi”, il libro di Dovizio, testimonia uno studio serio e rigoroso su questi temi, dal quale ripartire per non “abbassare la guardia”.

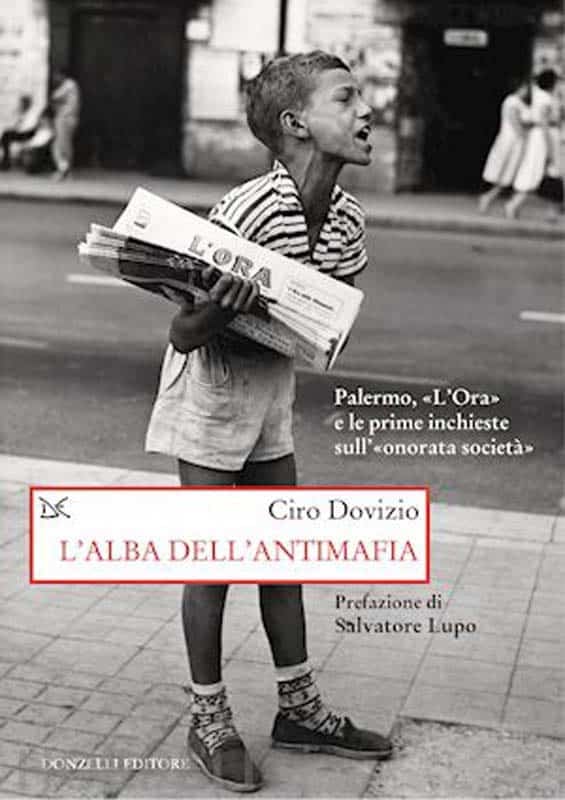

L'autrice: Francesca Chiarotto è storica e dottore di ricerca in Studi politici dell’Università di Torino [caption id="attachment_268621" align="aligncenter" width="212"] L'ALBA DELL'ANTIMAFIA[/caption]

L'ALBA DELL'ANTIMAFIA[/caption]ttraverso un lavoro scrupoloso, frutto di anni di archivio e di approfondita conoscenza della bibliografia e storiografia sul tema, Ciro Dovizio ricostruisce ne L’alba dell’antimafia (Donzelli) la storia de L’Ora, quotidiano della sera palermitano, concentrandosi in particolare su quella coincidente con la direzione di Vittorio Nisticò (1954-1975), giornalista calabrese inviato in Sicilia nel 1954, dopo l’acquisizione del giornale da parte del Pci, il quale avvia, insieme allo straordinario ed eterogeneo gruppo redazionale che riunisce attorno a lui (da Mario Farinella ad Aldo Costa, da Antonio Sorgi a Felice Chilanti, da Leonardo Sciascia e Danilo Dolci - solo per citare alcuni della redazione “storica” -, sempre affiancati da fotoreporter di grande rilievo, tra i quali si annovera anche Letizia Battaglia), le prime battaglie giornalistiche contro la mafia, fenomeno allora sostanzialmente assente dalle testate sia nazionali sia locali e dai notiziari televisivi, peraltro allora agli albori.

Questo articolo è riservato agli abbonati

Per continuare la lettura dell'articolo abbonati alla rivista

Se sei già abbonato effettua il login