Mari brevi, invalicabili

In piedi nel sole cocente del Malecón, il viale panoramico che fiancheggia la costa settentrionale dell’Avana, guardo un minuscolo punto bianco all’orizzonte, forse una piccola barca da pesca. È l’unico traffico. Per il resto, dal mare non arriva nessuno eccetto il vento, un vento salmastro che si mischia alle note che galleggiano alle mie spalle. Un uomo seduto su una panchina – sombrero e camicia – sta intonando la più famosa delle canzoni popolari cubane a beneficio dei turisti che di solito ciondolano lungo la strada. È un canto dolceamaro, perché turisti all’orizzonte, in realtà, non se ne vedono; siamo solo in due, io e il mio compagno, e allora questa Guantanamera è tutta per noi e non resta che cercare di assecondarla.

Manca il turismo perché Cuba è più in affanno del solito. Scarseggiano latte per i bambini e medicine, in un negozio non si trova il formaggio, nell’altro mancano le uova; soprattutto, fuori dai grandi centri come l’Avana e Varadero, mancano carburante e corrente elettrica. Discendendo fino a Trinidad a bordo di taxi collettivi che comprano la benzina al mercato nero a prezzi triplicati, ci troveremo in una serie di località senza ventilatori, con i frigoriferi inservibili e scongelati e le strade nere. Una notte, dal terrazzo della nostra casa particular nel centro di Cienfuefos, vedremo le stelle tanto limpidamente da avere l’impressione di trovarci su una collina.

I cubani lo mettono in chiaro: non è una novità. L’embargo americano – il bloqueo – paralizza il Paese da decenni. La mancanza di elettricità è un problema frequente, ma senza i rimedi che talvolta sapeva trovare Fidel la situazione sembra ancora più grave, e adesso accade che la luce manchi anche per dieci ore consecutive. A sera l’oscurità è totale, la gente si siede sul gradino di casa per non stare isolata nel buio di dentro, ma questo – lo capiremo presto – è un buio doppio e appiccicoso a cui non si sfugge. È il buio della città e anche della mancanza di una direzione chiara, di una soluzione a breve termine.

Da qui al continente il tratto di mare è corto, le risorse e le soluzioni tanto vicine, eppure inaccessibili. Così, mentre ce ne stiamo qui in piedi sul Malecón, la mente fa un balzo indietro e torna a un mare diverso, altrettanto breve e invalicabile, che abbiamo lasciato solo qualche giorno fa, al termine di una missione di volontariato.

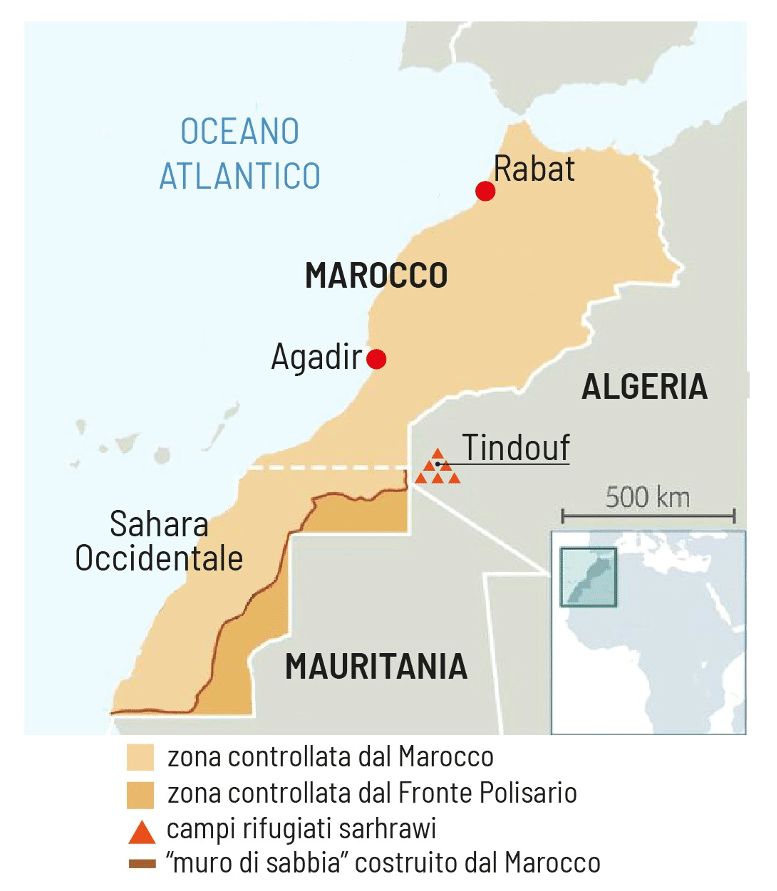

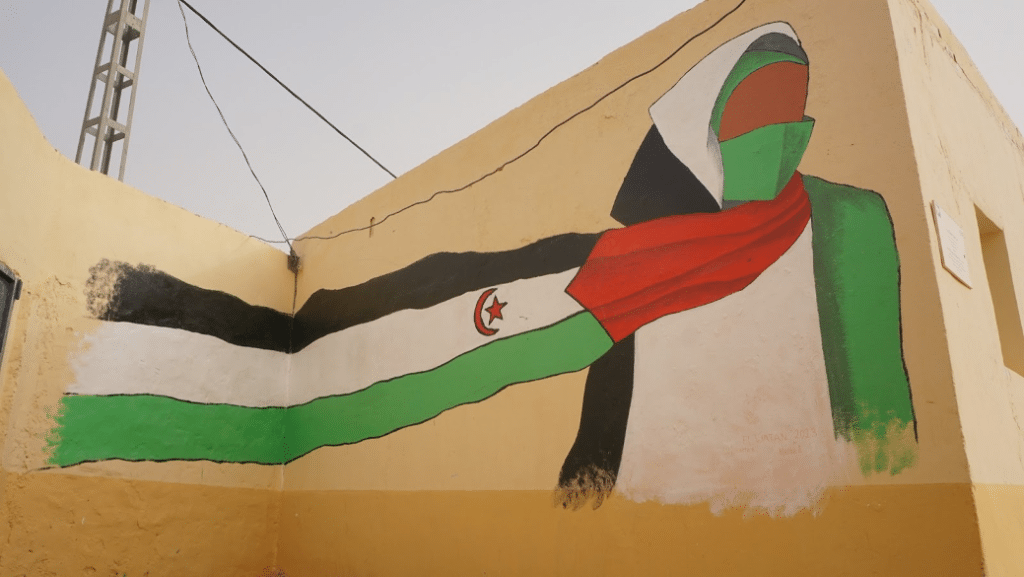

Qui era il mare di sabbia del deserto a sud della città di Tindouf, in Algeria. Posta sull’altopiano desertico dell’Hammada, l’area è militarmente strategica poiché situata al confine tra Marocco, Mauritania, Mali e la Repubblica araba democratica dei Saharawi (Rasd), proclamata nel 1976 dal Fronte Polisario, movimento per l’autodeterminazione del popolo saharawi. In quest’area tutt’oggi si trovano i campi profughi che i saharawi, in fuga dalle forze armate marocchine, allestirono negli anni Settanta. In seguito al ritiro dei coloni spagnoli che occupavano l’area sin dalla fine del XIX secolo, infatti, il Marocco riuscì ad accaparrarsi con la forza i territori del Sahara Occidentale, terra d’origine dei saharawi (nonché regione ricchissima di fosfati e petrolio e tra le più pescose del continente, vale la pena specificarlo). I saharawi trovarono allora rifugio nel deserto algerino, dove crearono un proprio stato in esilio, la Rasd, all’interno di un altro Stato, e dove allestirono questa serie di accampamenti provvisori che di provvisorio hanno avuto solo la speranza di essere tali.

È qui che abbiamo trascorso una settimana per una missione organizzata da Città Visibili, associazione Arci di Campi Bisenzio che opera in Saharawi sin dagli anni Novanta, promuovendo progetti che spaziano dal sostegno alle famiglie fino alle campagne per la liberazione dei prigionieri politici detenuti in Marocco. Lo scopo, per me e il mio compagno Nicola Salvini – io giornalista freelance e lui consigliere comunale di Camaiore, in Toscana – era quello di incontrare uno dei popoli dimenticati dalla comunità internazionale e raccontarne la storia.

Storia dimenticata, dicevamo, ma non da tutti. E qui veniamo a Cuba. Per lunghi anni, l’isola ha accolto saharawi in diaspora, oltre a migliaia di studenti che passavano periodi di studio (gratuito) sull’isola, per poi tornare a casa con nuove competenze e l’idea di non essere soli al mondo.

All’Avana incontreremo Omar al Bulsan, l’ambasciatore della Rasd a Cuba, e insieme a lui intrecceremo la storia di questi due popoli fratelli. Ma per il momento torniamo all’inizio.

Un viaggio interminabile

La missione ha inizio il 24 febbraio a Roma Fiumicino. Siamo 33 persone, personale medico e odontoiatrico, delegati di vari Comuni della Toscana, referenti di Legambiente, Italia-Cuba e altre realtà confluite dentro Città Visibili. In aeroporto scattiamo una foto di gruppo indossando il naso da pagliaccio. Paolo Mazzinghi, un volontario specializzato nell’arte magica della clown terapia che vedremo all’opera nei campi, ne ha portato uno per tutti. Forse sa che dopo averlo messo ci sentiremo meno estranei, e di fatto è ciò che accade. Il chiacchiericcio che segue, tuttavia, è presto interrotto dall’autorevole “Yalla” di Abdallahi Mohamed Salem, rappresentante del Fronte Polisario in Toscana che ci condurrà fino ai campi. “Andiamo.”

Dopo mesi di assenza, Abdallahi visiterà sua madre nei campi. È un uomo alto, paziente e dotato di humor, anche per via della buffa commistione arabo-fiorentina del suo italiano. Ha occhi vitrei e pensosi e si aggira per l’aeroporto di Roma con una vecchia ventiquattrore di pelle in costante ricerca dell’area fumatori. «Tra tutte le cose, non vorrai che abbia paura di morire per il fumo» mi dice quando mi stupisco dell’ennesima sigaretta accesa. Sorrido, gli chiedo da dove viene. Mi dice che è nato sul mare, come me; invece che in Toscana, a Dakhla, un’appendice del deserto del Sahara a strapiombo sull’Oceano Atlantico. Dakhla fa parte dei territori sottomessi alla monarchia di Rabat dopo la decolonizzazione spagnola, e il suo affaccio sul mare rientra in quei 1400 chilometri di coste del Sahara Occidentale considerate una delle aree marittime più pescose al mondo, con una produzione di oltre due milioni di tonnellate di pesce all’anno. Pesce che, in violazione del diritto internazionale, il Marocco vende ai Paesi per lo più europei a partire da Spagna e Francia, i suoi principali partner economici nello sfruttamento delle risorse dei territori occupati.

Abdallahi e la sua famiglia, come tanti saharawi, hanno dovuto lasciare la città d’origine, divenuta territorio conteso. La sua laurea in scienze tecnologiche, conseguita dopo gli studi a Cuba, è rimasta inutilizzata: al suo popolo erano più utili le sue competenze linguistiche e diplomatiche. È diventato un dirigente del Fronte e non se ne rammarica. «Ogni saharawi fa quel che deve fare per liberare il proprio popolo».

Partiamo. Per raggiungere i campi ci vogliono poco meno di venti ore. I voli prevedono scali notturni di una lunghezza scoraggiante. Algeri, dove ci fermeremo quasi dieci ore, è avvolta in una pioggia battente che presto si tramuta in grandine. Mangiamo arrosticini in un ristorante, i volontari di lungo corso si infilano in borsa le arance che avanzano sul tavolo e presto chi si è fatto delle remore a imitarli se ne pentirà. «Anche la difficoltà dei trasporti è una forma di discriminazione», dice qualcuno mentre, ormai a notte inoltrata, saliamo sul secondo aereo. È vero. Arrivare ai campi è sapientemente complicato: serve un’organizzazione efficiente, un buon coordinamento con il Fronte Polisario e una forte motivazione. Il nostro gruppo ce le ha tutte e tre, e difatti il morale resta alto fino alla fine. Sappiamo perché siamo qui, e non è solo per portare ognuno le sue competenze.

Siamo qui per fare testimonianza. Per osservare e agire, registrare nella memoria e raccontare. Siamo qui come, in queste stesse ore, vorremmo essere in Palestina, per far sapere alla popolazione che siamo coscienti dei loro diritti e che se i loro diritti sono violati lo sono quelli di tutti. Che siamo dalla loro parte.

Atterrati a Tindouf ci aspettano gli ennesimi, lunghi controlli. Nonostante l’ora, il piccolo aeroporto brulica di gente. Diversi uomini hanno il vestito tradizionale, il Daraa, un’ampia tunica azzurra o bianca; le donne sono avvolte in un velo leggero e colorato, il Mlahfa. Recuperiamo i bagagli, zuppi d’acqua. Ad Algeri devono essere rimasti a lungo sotto la grandine. Nadia Conti, presidente di Città Visibili e della Rete Saharawi, approfitta della trafila burocratica per darci le prime nozioni riguardo il posto in cui ci troveremo a breve. Alcuni di noi, spiega, dormiranno presso le famiglie saharawi che ci daranno ospitalità per questi giorni; altri in un edificio del Fronte Polisario nella wilaya di Auserd, il “protocollo”, cui io e Nicola siamo destinati. «Poche cose», dice Nadia, che vent’anni di missioni hanno reso pratica e autorevole. «Lavatevi le mani, mangiate cibo cotto e non spostatevi mai senza la scorta di un membro del Fronte Polisario. Soprattutto, prestate ascolto. Ognuno, qui, vi racconterà una storia: siete qui per ascoltare».

Arriviamo al protocollo a bordo di una vecchia jeep alle otto del mattino. Del viaggio ho solo qualche barlume, una strada asfaltata in mezzo al deserto e un posto di blocco, Rabouni, dove, mi spiegano, si varca il confine di stato tra l’Algeria e la Rasd. Il deserto a quest’ora è freddo, si è alzato il vento, la sabbia si infila negli occhi e nei capelli, tra i denti. Davanti a noi si rivela, in mezzo alla polvere, un edificio bianco di un solo piano, una serie di stanze quadrate che girano intorno a un cortile centrale scoperto. Anche gli uomini del Fronte, che ora si materializzano intorno alle jeep, sembrano uscire dalla sabbia. Intorno alla testa portano il litham, un turbante realizzato con una striscia di stoffa utile a proteggersi dal sole e dalla sabbia (ma anche, all’occorrenza, a bendare una ferita o a guidare un cammello). A piccoli gruppi ci infiliamo nelle camerate, apriamo il sacco a pelo e chiudiamo gli occhi per un paio d’ore.

Solo l’indomani mi prendo il tempo di dare un’occhiata alla stanza. È un cubo di cemento completamente spoglio, una finestra sigillata con del nastro adesivo e una porta di metallo staccata dal pavimento di una trentina di centimetri, da cui filtra la luce ed entra la sabbia, che già ricopre la valigia poggiata a terra, i nostri sacchi a pelo e il tavolino accostato alla parete che ci è stato messo a disposizione. Agli angoli ci sono quattro letti, un lusso riservato ai volontari che vengono qui, e di cui non smetteremo di essere grati.

Quando ci affacciamo fuori dal protocollo, ancora storditi, intorno a noi si apre una distesa compatta e pianeggiante di sabbia gialla. Non inizia e non finisce in alcuna direzione, è asciugata dal sole e minaccia di coprire ogni cosa al primo soffio di vento.

Torniamo dentro. Facciamo colazione con pane e caffè, ci laviamo la faccia nel bagno comune – ci sono due rubinetti con l’acqua corrente, un altro lusso – e ci mettiamo tutti a lavoro. Io e Nicola facciamo la prima intervista a Massimiliano Caligara, attivista saharawi di Legambiente. Si è rotto una costola a un giorno dalla partenza eppure non ha rinunciato, ben consapevole del tipo di viaggio che lo aspettava. Ci sediamo per terra nel cortile del protocollo e lo ascoltiamo mentre ci racconta le esperienze dei suoi lunghi anni di volontariato: i progetti sullo sviluppo agricolo, i prelievi dell’acqua disponibile nei campi (sempre al limite della potabilità). Durante il giorno continuiamo con Nadia Conti e poi con i membri del Fronte che alloggiano con noi per tenerci al sicuro, a partire da Deien Brahim Lud, il direttore del protocollo, e Maati Omar Barka, un combattente del Fronte. Sono loro, uno dopo l’altro, a riassumere per noi la storia del popolo saharawi.

L’ultimo processo di colonizzazione in Africa

Saharawi significa, letteralmente, “gente del deserto”, ed è un’etimologia che non tradisce. I saharawi sono gente del deserto sin dalle origini, ossia dall’incontro tra le popolazioni berbere che abitavano il Sahara e gli arabi Maqil venuti dallo Yemen attraverso l’Africa nell’XI secolo, stabilitisi progressivamente nella regione dell’attuale Sahara Occidentale, un lembo di terra stretto tra Marocco del Sud e Mauritania; a est l’Algeria, a ovest l’Oceano Atlantico. Nel tempo, il processo di fusione tra berberi e arabi ha portato a una comune fede nell’Islam sunnita, ad un’unica lingua, l’assaniya (simile all’arabo classico), e ad una cultura tribale beduina basata sulla pastorizia nomade.

Purtroppo, in barba alla verità etimologiche, la colonizzazione spagnola del Sahara Occidentale iniziata nel XV secolo e formalmente riconosciuta con la Conferenza di Berlino del 1884-1885 (quando l’egemonia del colonialismo europeo sull’intero continente africano viene ufficialmente legittimata) si protrarrà fino al 1975. Il Sahara Occidentale sarà dunque colonia e poi provincia spagnola fino agli anni Settanta, quando il processo di decolonizzazione globale auspicato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite verrà a coincidere con il declino della dittatura franchista. È a quest’altezza che i gruppi politici indipendentisti già attivi dagli anni Sessanta e unitisi nel 1973 sotto il Fronte Polisario presentano le proprie istanze di autodeterminazione. L’intento del Fronte è chiaro: combattere fino all’indipendenza e al riconoscimento della sovranità sulla propria terra.

Ed eccoci al punto della storia in cui la colonizzazione che sembrava finire diventa più feroce: dalla Spagna, lo scettro passa al Marocco, che al ritiro delle truppe spagnole rivendica la sovranità sui territori del Sahara Occidentale. La pretesa si basa sull’assunto che i due territori che formavano l’ex “Sahara Spagnolo” – la regione del Saguía el-Hamra e il Río de Oro, entrambi affacciati sull’Oceano Atlantico – fossero stati parte del regno del Marocco prima di essere occupati dalla Spagna, una ragione considerata però non sufficiente dalla Corte internazionale di Giustizia, che rigetta le richieste di Rabat.

Così, quando nel 1974 la Spagna informa il Segretario generale dell’Onu dell’intenzione di effettuare il referendum di autodeterminazione del popolo saharawi, Hassan II, re del Marocco, risponde organizzando la cosiddetta “Marcia Verde” che ha inizio il 6 novembre 1975, ossia ordinando a 350.000 sudditi di marciare verso sud e varcare il confine per insediarsi nel Sahara Occidentale. Lo scopo dichiarato: liberare l’area dall’oppressore spagnolo (con cui, in realtà, sta già siglando quelli che passeranno alla storia come Accordi di Madrid). Di completare il quadro si occupa la Mauritania, che reclama una porzione di territorio e sfonda da est con il suo esercito.

Il 14 novembre 1975 Spagna, Marocco e Mauritania prendono di nuovo mappa e matita rossa, tracciano una riga e firmano gli Accordi di Madrid: la Spagna abbandonerà il Sahara occidentale per cederlo a Marocco e Mauritania, senza alcun riconoscimento per il Fronte Polisario (ma, ça va sans dire, in cambio di vantaggiosi accordi economici).

Decine di migliaia di saharawi fuggono verso la frontiera algerina sotto la pressione dell’esercito marocchino, cui si oppone la resistenza armata del Fronte Polisario, che il 27 febbraio 1976 proclama la Repubblica Araba Saharawi Democratica. La Rasd, Stato arabo e laico esule in Algeria, suo storico alleato, diverrà poi membro dell’Unione Africana e sarà riconosciuta da circa 80 Paesi.

La strategia del Fronte funziona: hanno meno armi e meno uomini rispetto a Marocco e Mauritania, ma hanno un’intera popolazione dalla loro parte e conoscono il deserto come nessun altro. Nei primi anni di guerra, l’esercito marocchino e quello mauritano incassano, tanto che nel 1979 la Mauritania si ritira dal conflitto. All’uscita di scena della Mauritania contribuisce una serie di concause: indipendente dal 1960, entrata nel 1973 nella Lega Araba (a due anni dalla stipula dell’Accordo di Madrid), nello stesso periodo si trova a fronteggiare una grave siccità, cui si sommano le sconfitte subite nel corso della guerra con il Polisario e il conseguente aggravamento della situazione economica interna. L’epilogo è un colpo di Stato che nel luglio 1978 porta alla destituzione del presidente Moktar Ould Daddah. Il potere viene quindi assunto da un comitato militare, finché, nel maggio 1979, la carica di primo ministro viene assunta dal colonnello Heydalla, che in agosto firma un trattato di pace con il Fronte Polisario. Le rivendicazioni della Mauritania, però, sono presto assunte dal Marocco, che ne approfitta per proclamare la sovranità su tutto il territorio del Sahara Occidentale e intensificare gli sforzi bellici con la costruzione, negli anni Ottanta, del cosiddetto “Berm”.

Il Muro della vergogna

È il più lungo al mondo. 2750 chilometri di muro di sabbia a più livelli disseminato di milizie, filo spinato e mine antiuomo (molte delle quali fabbricate in Italia), non a caso rinominato “Muro della vergogna”. A occidente di questa cicatrice che taglia il deserto da nord a sud dividendo terre e famiglie, nella regione sottoposta al controllo marocchino, vive gran parte del popolo saharawi; una parte, più esigua, vive nella striscia di terra conquistata dall’esercito del Polisario (i Territori Liberati); un’altra ancora, circa 200.000 persone, vive nei campi profughi di Tindouf in cui io e miei compagni ci troviamo in questo momento, dove dipende dagli aiuti umanitari, in un deserto che d’inverno è crepato dal freddo e d’estate diventa una fornace, con temperature che superano i 55 gradi.

Nel 1991 la guerriglia si interrompe: Marocco e Fronte Polisario sottoscrivono un accordo per lo svolgimento di un referendum di autodeterminazione sotto l’egida delle Nazioni Unite. Nel mese di settembre dello stesso anno, l’Onu stessa invia una missione, la Minurso (Missione delle Nazioni Unite per il referendum in Sahara Occidentale), con l’incarico di organizzare la votazione, prevista nel mese di gennaio 1992.

Corre l’anno 2024 e i saharawi stanno ancora aspettando. Ufficialmente, il referendum non è mai stato svolto per problemi legati alle complessità di censimento e alla definizione dei criteri elettorali. Tuttavia, risulta difficile non pensare che la fine dell’occupazione di una terra tanto ricca di risorse naturali, oltre che strategica per il controllo dei flussi migratori, non giochi un ruolo nella speciale opposizione al diritto di autodeterminazione del popolo saharawi che il Marocco porta avanti insieme ai suoi solidi partner commerciali.

Nel dubbio, grazie agli accordi di pesca tra Ue e Marocco che includono le acque territoriali del Sahara Occidentale (riconoscendo quindi indirettamente la sovranità marocchina sui territori occupati), sugli scaffali dei nostri supermercati viene smerciato il pesce della parte tutt’oggi contesa dell’Atlantico. Intanto, nei campi, gli abitanti storici di quella terra mangiano il cibo in scatola fornito dagli aiuti umanitari erogati da quelle stesse potenze europee e dall’Onu.

Fine della tregua

Nel novembre del 2020, a 29 anni dal “cessate il fuoco”, il conflitto armato tra Marocco e il Fronte Polisario si è riacceso dopo gli scontri a El Guerguerat, un piccolo villaggio al confine con la Mauritania, dove l’esercito marocchino è intervenuto militarmente contro i manifestanti saharawi. Un mese dopo, il livello di tensione si è ulteriormente alzato, quando in cambio della rimozione del suo ostracismo nei confronti di Israele, il Marocco ha ottenuto dall’amministrazione Trump il riconoscimento della sovranità sui territori del Sahara Occidentale, inaugurando una promettente stagione di accordi commerciali sui collegamenti aerei e le trivellazioni petrolifere, nonché sull’acquisto di droni esplosivi made in Israel.

I miei compagni vedranno alcune di queste armi al Museo dell’Esercito Popolare di Liberazione a Rabouni (Museo del Ejército de Liberación Popular), centro amministrativo della Rasd, dove, oltre alle armi sequestrate all’esercito marocchino, sono presenti quadri, documenti e oggetti che permettono di ricostruire la storia del Polisario sin dalla sua fondazione.

Sul campo intanto è scesa la sera. La conversazione con Massimiliano e con gli altri non si è mai interrotta ed è arrivata l’ora di cena. Nella sala comune del protocollo, mentre mangiamo una zuppa di lenticchie, ci sentiamo stringere da un silenzio nuovo, che sentiamo per la prima volta con questa intensità. È il devastante silenzio che aleggia intorno alle rivendicazioni di questo popolo. Il silenzio internazionale politico e mediatico circa la repressione violenta che i saharawi subiscono dal 1975 da parte del Marocco sotto forma di arresti, torture, processi farsa, censura, sparizioni.

Nemmeno di fronte a tutto questo – specificarlo è doveroso – i saharawi hanno rinunciato alla loro pretesa non solo di una risoluzione, ma di una risoluzione conseguita attraverso metodi e pratiche che non violassero la loro profonda fede nella giustizia e nei diritti dell’uomo. Il Fronte Polisario, che intende la sua lotta armata come una guerra di liberazione, non ha mai usato metodi terroristici, né in Marocco né altrove: ha sempre rispettato il diritto internazionale e le logiche di risoluzione nonviolenta dei conflitti e ha firmato le convenzioni di Ginevra in tutti i protocolli che riguardano il rispetto dei diritti umani e civili.

Prima di dormire, in piedi nel vento della notte algerina sotto un cielo tondo di stelle, raccogliamo le forze per ascoltare l’altra parte della storia, domani. Il popolo negato, che ora riposa al riparo di una tenda o di una precaria casa di sabbia, è lo stesso popolo che dal 1975, fieramente, resiste.

Atti di identità

Nel 2018, durante un TEDx a Montebelluna, la sociolinguista Vera Gheno ha detto che le parole sono “atti di identità”: non significanti casuali, dunque, ma indizi sulle nostre radici. È a questo che penso quando scopro a cosa sono dovuti i nomi delle province in cui sono suddivisi i campi profughi, le wilayas. Ognuna di esse, a sua volta divisa in comuni, le dairas, porta il nome di una delle città del Sahara Occidentale attualmente occupate dalle truppe marocchine: El-Ayun, Smara, Bojador, Auserd, Dakhla. Ogni volta che un saharawi nomina la propria wilaya, quell’atto di identità si compie: è questo che siamo, è da lì che veniamo, è lì che torneremo.

Stamattina faccio colazione insieme a Naziha, che in questi giorni si occupa di preparare i pasti per i volontari che alloggiano al protocollo. Indossa un bellissimo Mlahfa verde e giallo, le mani sono decorate con l’henna, accanto a lei c’è la più grande dei suoi cinque figli. Entrambe parlano spagnolo, perciò riusciamo a comunicare abbastanza agevolmente. Mi chiede se io e Nicola siamo sposati, rispondo di no. Lei si è sposata, invece, ma adesso vuole il divorzio. Il marito vive in Spagna da anni, ha trovato lavoro e non riesce a pensare di vivere di nuovo nei campi: lo terrorizza il pensiero di tornare ai fornelli a gas, ai kit igienici, alla mancanza di acqua e ai polmoni intasati di sabbia. Naziha, dal canto suo, è certa che non si muoverà dalla sua terra (lavora per il Fronte) perciò non ha più senso mantenere il vincolo. Mi spiega che tra i saharawi esiste la poligamia, ma sostanzialmente non viene più praticata; si ricorre piuttosto al divorzio, che può essere chiesto anche dalla donna.

Nei giorni seguenti, Naziha continuerà a parlarmi della centralità delle donne nella società saharawi. Ridiamo spesso, durante questi racconti, che di solito si svolgono mentre io provo a mettere a disposizione le mie scarsissime doti culinarie e lei si affaccenda per la stanza insieme alla figlia. Si cucina con gli alimenti degli aiuti umanitari, il che significa che si mangiano sempre le stesse cose: couscous, lenticchie, qualche volta del pollo, in occasioni speciali carne di cammello. Poi ci sono i formaggini spalmabili e l’insalata. Non c’è acqua corrente, perciò i vegetali si lavano con le bottiglie di plastica, che non basteranno a salvarci dalle coliche o dalla febbre che via via colpiranno molti di noi. Ripenso spesso alle arance del ristorante di Algeri lasciate sul tavolo, quando, dopo vari giorni senza toccare verdura e avendo pagato a caro prezzo l’aver ceduto a un paio di datteri che mi sono stati offerti, l’assenza di fibre, vitamine e minerali inizierà a farsi sentire.

È iniziata come iniziano sempre le storie di confinamento patriarcale: gli uomini assegnati alla guerra e le donne assegnate alla cura. Ma era una situazione destinata a cambiare. Con gli uomini impegnati sul fronte per tanti anni, mi spiega Naziha, lo spazio della donna nell’organizzazione della vita pubblica si è progressivamente allargato. Sono state loro, sin dal principio, a organizzare i campi, fondare scuole, asili e centri sanitari, ossia ad assumere un ruolo centrale nel progetto politico per la liberazione e l’indipendenza del proprio popolo. Ruolo che non si è perso dopo il cessate il fuoco del 1991.

«Possiamo chiamarlo matriarcato?» chiedo a Naziha. Lei sorride. «Sì. Possiamo”.

Odorata ginestra, contenta dei deserti

Nel 1974 nasce l’Unione nazionale delle donne saharawi (Unms) collegata al Fronte Polisario, la quale ha dato vita a un movimento femminista che sostiene la presa di coscienza del ruolo sociale, politico e culturale delle donne attraverso programmi di istruzione e integrazione lavorativa, si batte per la parità di genere e per l’autodeterminazione del popolo Saharawi. L’obiettivo, a livello internazionale, è quello di promuovere un progetto di resistenza pacifica e culturale che possa essere di ispirazione per tutte le donne che vivono la condizione di rifugiate; anziché vittime, militanti per la pace globale.

Certo non mancano le difficoltà: spesso il carico relativo alla cura dei bambini e delle persone anziane ricade interamente sulle spalle delle donne, che, come avviene a varie latitudini, si ritrovano a fare due lavori (di cui uno retribuito meno del corrispettivo maschile e l’altro affatto). Ma è anche per combattere problemi come questo, di matrice culturale più ampia, che serve fare rete tra movimenti e organizzazioni di tutto il mondo che hanno lo scopo di promuovere i diritti delle donne; di fatto, questo è uno degli obiettivi dell’Unms, che è membro di molte federazioni femminili internazionali.

In questi giorni avremo modo di conoscere varie rappresentanti politiche della Repubblica: la governatrice della wilaya di Auserd, Jira Bulahi Bad, ingegnera e politica saharawi, che cenerà con noi al protocollo, aprendo la serata con un emozionante discorso sulla resistenza del suo popolo e la forza delle sue rivendicazioni; Meimuna Said, la direttrice della Biblioteca di Tifariti, uno dei comuni (dairas) della wilaya di Smara, che vanta una piccola raccolta di libri per bambini in lingua inglese; la sindaca di Hausa, Aichetu Aba Bali, che ci condurrà nel suo ufficio – nessun computer, qui, solo un tavolo e una sedia, ma appesa alla parete l’immagine di Mohamed Bassiri, leader del movimento indipendentista alla fine degli anni Sessanta e primo desaparecido della repressione marocchina. E poi le operatrici della splendida Casa delle donne di Smara, impegnate nei corsi di danza e di yoga, che ci ospiteranno all’ombra di una piccola jaima, la tenda tradizionale del deserto (è qui che Nadia, durante una breve intervista, racconta per la prima volta a sua figlia Macha, seduta accanto a lei, che il momento più difficile in vent’anni di campi è stato quello in cui Macha è andata a protestare insieme ai membri del Fronte a ridosso del Muro, accompagnata da uno sminatore che le diceva dove mettere i piedi). Una serie di donne di una tempra fuori dal comune, che presiedono le sedi politiche e hanno un ruolo imprescindibile nello sviluppo civile, politico e culturale della comunità saharawi.

Di giorno in giorno, di conversazione in conversazione, prendiamo coscienza di un dato di fatto. Questo popolo, colonizzato una volta e poi ancora, esiliato, costretto a vivere in uno dei luoghi più inospitali della terra, ha dato vita ad una delle esperienze politiche, sociali e civili più rivoluzionarie della storia moderna. D’altronde, non è facile immaginare un posto dove sarebbe stato più facile arrendersi; semplicemente sedersi di fronte all’orizzonte piatto e ardente, lasciare che il corpo e la mente declinino, il cuore intristisca di fronte a una precarietà dell’esistenza lunga quasi cinquant’anni, e intanto affidarsi all’assistenzialismo degli organismi internazionali. Non è quello che accade qui, dove si lavora senza sosta allo sviluppo di una società fondata sulla collaborazione, sull’equità e la cultura. Non c’è niente, eppure in quel niente tutti vanno a scuola. Da quel niente si tira fuori la forza di cantare, andare in bicicletta in mezzo ai cumuli di sabbia, aprire una bottega. Nel niente si vive la fede senza fanatismo e senza intolleranza e si promuove – in un ambito prevalentemente islamico che però si è dato un’organizzazione laica – il lavoro e il diritto proprio della donna.

Il 27 febbraio partecipiamo alla parata annuale in cui si festeggia il 48° anniversario della proclamazione della Repubblica Araba Saharawi Democratica. Davanti alle più alte cariche politiche della Rasd, alla stampa e a ospiti internazionali, sfilano giovani gruppi di rappresentanti dei diversi comitati popolari: artigianato, sanità, educazione, giustizia, alimentazione. Esibiscono utensili, indossano costumi e gioielli tradizionali, avanzano danzando.

Ebbene, da decenni si attende il referendum, da qualche anno è ricominciata la guerra, nessuno ha certezze sul prossimo futuro, ma quel che stiamo vedendo oggi è, senza dubbio alcuno, un popolo in cammino. Un popolo fiero della sua storia, delle sue arti, del suo mare, della sua modesta e tenace agricoltura.

Durante l’intera parata, ai lati del corteo echeggerà la zaghroutah, il grido delle donne, un suono acuto e modulato che si emette con un particolare movimento della lingua. Intorno a loro, solo sabbia e una minaccia che incombe da ogni lato. Eppure, a lungo, le osservo, e in loro non vedo l’immagine della ginestra che china umilmente il capo di fronte all’incombere del pericolo, consapevole della precarietà della propria esistenza e della sproporzione di forze. In piedi, con la mano davanti alla bocca e i veli smossi da un vento robusto, queste donne che gridano, ricordano e lottano mi appaiono piuttosto come tante ginestre pronte ad attraversare il fuoco per riprendersi palmo a palmo il deserto. Farlo fiorire.

Curarsi nei campi

Prima di andare a letto inizio ad avvertire qualche sintomo. Ho la nausea, mi sento debole. Poggio la testa sul cuscino e sprofondo in un sonno agitato, finché, qualche ora dopo, mi sveglio in un bagno di sudore. Faccio per alzarmi ma mi mancano le forze, svengo. Un attimo dopo, quando riapro gli occhi, scopro di aver svegliato il resto della camerata, dove per mia fortuna dorme anche un’infermiera, Barbara Malfatti. Quando torno a letto, mi inietta una dose di Plasil che finalmente placa i sintomi. Mi addormento di nuovo. Al risveglio, qualche ora dopo, la trovo ancora nella stanza. È mattina inoltrata. Ha mandato via Nicola ed è rimasta per monitorarmi. Protesto, la invito a raggiungere il resto del gruppo, lei non sente ragioni: dice che sono troppo disidratata per restare da sola.

Barbara ha vissuto cinque anni nel villaggio di Tougouri, nella Regione del Centro-Nord del Burkina Faso, dove lavorava in un centro di recupero nutrizionale. La dissenteria e i disturbi gastrointestinali erano all’ordine del giorno, e, ribadisce, colpivano tutti, anzi, trovavano terreno ancor più fertile negli individui che avevano scarso accesso ai nutrienti che normalmente rinforzano il sistema immunitario, proprio come accade qui. Tanti, inoltre, si trovavano a soffrire di malattie mai diagnosticate, anche tra le più “semplici”, che sarebbero state arginabili con trattamenti di base.

I medici della nostra missione, che in questi giorni si sono messi a disposizione all’ospedale di Auserd, riscontrano qualcosa di molto simile: oltre ai malesseri legati all’esposizione continua alla sabbia, i disturbi respiratori e cardiaci, abbondano malattie croniche come ipertensione arteriosa o diabete, ma anche semplici infezioni dovute alla mancanza di acqua pulita e medicamenti. La contaminazione dell’acqua, eccessivamente ricca di fluoro, è responsabile anche dei problemi che il nostro team odontoiatrico sta riscontrando. Nei campi si è sparsa la voce, “ci sono i dentisti”, e la fila fuori dagli ambulatori si allunga di giorno in giorno. Moltissimi pazienti hanno problemi di fluorosi, che si manifesta sotto forma di macchie giallastre e marroni e che, oltre ai denti, può indebolire le ossa. Vi sono poi i processi infettivi del cavo orale che sarebbero risolvibili con trattamenti di odontoiatria conservativa e che invece spesso degenerano in problemi più gravi. Una semplice carie può diventare una carie penetrante e portare alla necrosi della polpa, quindi a un ascesso. Da un ascesso non trattato, i batteri, attraverso il circolo ematico, possono raggiungere organi come il cuore, i reni e le articolazioni, sviluppando patologie in quei distretti; in altri casi, invece, si può arrivare alla setticemia.

A parlarmi della salute tra i bambini è poi Pilar Llerena, una pediatra in pensione che viene nei campi da dieci anni. È una donna piccola e forte che alloggia con noi al protocollo insieme a una collega, anche lei spagnola. Qui la conoscono tutti come “Doctora Pilar” e le vogliono un gran bene. In questi giorni mangia, dorme e lavora moltissimo, concedendosi giusto la distrazione della mia intervista. Spesso, quando non ci sono altre commissioni mediche sanitarie, è l’unica pediatra disponibile in questa wilaya, perciò viene qui più volte l’anno. Sono due, dice, i problemi che si sono aggravati nel corso degli anni. Uno è la mancanza di medicinali in quantità e varietà sufficiente. L’altro è la mancanza di personale sanitario, dovuta, tra l’altro, a salari troppo bassi (il direttore dell’ospedale di Auserd, per dare un’idea, dichiara di guadagnare circa 120 euro a trimestre); questo spinge i giovani saharawi che riescono a laurearsi a rimanere all’estero, dove percepiscono una retribuzione migliore con cui aiutare le famiglie nei campi. Nel caso dei bambini, il risultato è che vengono curati da medici generalisti non specializzati in ambito pediatrico, che potrebbero non avere gli strumenti adatti a trattare malattie tipiche dell’età infantile.

Pilar dice che una delle parti più importanti del suo lavoro qui è “tirarse hablando con las familias”, dilungarsi a parlare con le famiglie: lo scopo è trovare insieme soluzioni percorribili per lo specifico bambino a partire dalle condizioni e dagli strumenti disponibili nei campi. Tuttavia, quando le soluzioni non sono praticabili in loco, occorre organizzare un trasferimento in un ospedale algerino, se non, qualche volta, in un ospedale europeo, il che significa passare attraverso un fitto ginepraio burocratico.

Nel corso della giornata che trascorro a letto a riprendermi dai disturbi gastrointestinali della notte precedente, Pilar passa più volte a misurarmi la febbre. L’ospedale di Auserd si trova a pochi metri dal protocollo, lei rientra per lavarsi e mangiare e si affaccia in camera. «Non preoccuparti» mi dice. «È il battesimo del Saharawi». Mi porta dei sali minerali e mi spiega cosa mangiare da lì in avanti, sostanzialmente riso in bianco. Più tardi arrivano anche i dentisti; tra loro c’è un viaggiatore accanito, Alberto Seardo, che ha portato l’occorrente per qualunque tipo di evenienza e mi regala una confezione di antibiotici intestinali. Dietro di loro arriva, insieme a Giovanni Giusti, il volontario che ci ha coinvolti in questa missione, Abdallahi, che ha la premura di buttare la sigaretta prima di entrare a salutarmi, e poi Deien, che oltre a monitorare le attività del protocollo sa preparare uno squisito tè zuccherato che mi tira un po’ su. Intanto è tornato anche Nicola, che mi racconta della visita alla sede della Mezzaluna Rossa di Rabouni, dove oltre duecento persone si occupano della distribuzione dei generi alimentari recapitati nei loro magazzini dal Pam (Programma Alimentazione Mondiale), l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare. Il responsabile, dice Nicola, ha spiegato che il cibo distribuito per conto delle organizzazioni internazionali (per altro in calo da anni) è iperproteico e non adatto alla dieta di donne e bambini. La notizia purtroppo non ci sorprende

Il resto del gruppo, intanto, è ancora impegnato nei progetti di sostegno a distanza Semi di Naso Rosso di Città Visibili. I destinatari del progetto sono giovani saharawi segnalati dalle autorità della Rasd tra i più poveri dei campi, che l’associazione, tramite le donazioni, si impegna ad assistere nel percorso di studi e nelle esigenze alimentari e sanitarie. Dal suo avvio nel 2016 a oggi, i bambini che hanno ricevuto sostegno sono passati da 145 a 238.

In attesa che il resto del gruppo del protocollo rientri per cena, con la febbre che va e che viene, mi addormento di nuovo. A svegliarmi, il mattino seguente, è la musica proveniente dalla cassa bluetooth di Paolo, sparata a tutto volume nell’atrio del protocollo. Mi alzo e noto con soddisfazione che riesco a stare in piedi. Sulla porta della camerata mi investe un sole opaco e potente che mi mette alla prova, ma a sorreggermi c’è Paolo, che mi prende sottobraccio e inizia a farmi ballare, ancora in pigiama e ciabatte. Pian piano si svegliano tutti, e tutti finiscono a ballare nel suo girotondo. Deien e Maati spuntano dalla stanza più esterna con aria allarmata, studiano un attimo la situazione, scoppiano a ridere.

Va tutto bene. Siamo solo grati di essere qui.

Médicos y no bombas

Si avvicina il momento di ripartire. Io e Nicola rientreremo a Roma con gli altri, ma da lì ripartiremo il giorno seguente per un viaggio a Cuba. Quando lo annunciamo nella sala comune del protocollo, Abdallahi sorride, ed è un sorriso lontano, solo per sé. Come tanti saharawi, anche lui ha passato gli anni da studente a Cuba, e più precisamente sull’Isola della Gioventù, municipio cubano che si trova al sud-ovest dell’isola. Una ex compagna di studi che incontriamo all’Avana qualche giorno dopo (Abdallahi ci ha indirizzato da lei per consegnarle delle medicine) ci racconta delle difficoltà che sta incontrando nel reperire i farmaci che le servono per il diabete, ma a sentir pronunciare il nome dell’amico si illumina per un momento: “ese flaco era candela viva.”

Abdallahi, dicevamo, non è stato un caso isolato. Sin dalla fine degli anni Settanta, infatti, non solo Cuba ha supportato il Sahara Occidentale dal punto di vista politico riconoscendo il suo governo in esilio (la Rasd) e condannando l’occupazione illegale del Marocco; le sue scuole superiori hanno ospitato centinaia di studenti saharawi e le sue università hanno offerto loro una formazione in settori cruciali come medicina, scienze dell’educazione e materie tecniche. Nel mentre, la brigata dei medici cubani è sempre stata presente nei territori occupati, a portare cure gratuite e progetti formativi per i medici locali.

Più tardi Massimiliano Caligara, una mano sempre poggiata sulla costola rotta, fa capolino nella nostra stanza mentre io e Nicola facciamo i bagagli. «A Cuba c’è Ida!». Compone il numero dell’amica e avvia una videochiamata. Così, nel sole a picco del cortile del protocollo, in cerca di qualche linea di segnale, conosciamo Ida Garberi, giornalista italiana residente a Cuba, nonché amica storica del popolo saharawi. Le stringeremo la mano appena tre giorni dopo, arrampicandoci all’ultimo piano del palazzo del Vedado in cui vive con i suoi due gatti. Nel suo soggiorno dai soffitti alti e i vecchi divani a fiori, con un Che Guevara dipinto in colori sgargianti appeso a una parete, si presenterà come giornalista e traduttrice “per incidente” (nasce come veterinaria). «È vero, siamo in seria difficoltà, ma l’isola non smette di fare quello che ha sempre fatto sin dalla Rivoluzione: offrire solidarietà, medici e istruzione agli ultimi della terra». Anche Ida dice di sentire che il deserto ha qualcosa in comune col mare che circonda l’isola: «la vastità a volte è anche pace e forse è lì che si trova la forza di resistere».

Ma per ora siamo ancora nei campi ed è la penultima sera. Ci riuniamo tutti da Mariam, a casa di una delle famiglie che da tanti anni ospitano i volontari di Città Visibili. Proprio come al protocollo, anche in questo caso l’abitazione è bassa e costruita intorno al cortile centrale, dove tutti e trentatré ci sediamo in cerchio su dei cuscini, sotto le stelle. I bambini di Mariam sono in mezzo a noi, lei si dà da fare per assistere Nadia, che alloggia qui per questa missione e che stasera ha cucinato spaghetti al sugo per tutti. Io mi trovo seduta accanto a Marco Fantechi, rappresentante dell’Associazionenazionale di Amicizia Italia-Cuba, e ne approfitto per fargli qualche domanda sul legame tra Cuba e il Saharawi.

«Il sostegno all’autodeterminazione dei popoli e l’internazionalismo medico sono parte integrante della politica di Cuba sin dagli anni Sessanta» dice Marco. «Da allora, l’aiuto medico a titolo gratuito ai paesi più poveri e impegnati nella transizione post-coloniale in Africa, Sudamerica e in Asia non si è mai fermato, in sostegno di realtà sprovviste di sistemi sanitari adeguati o in risposta ad emergenze specifiche, com’è accaduto in Italia durante la pandemia del Covid-19, con l’invio dei medici cubani nel nostro Paese».

Oltre a supportare l’Algeria nel corso della lotta di liberazione dalla Francia e nel successivo processo di assestamento, negli anni Settanta Cuba partecipa a operazioni militari di natura anticoloniale in Africa , sia in Angola che in Etiopia, e aderisce al Movimento dei Paesi Non Allineati. Il movimento riuniva gli Stati che, oltre a respingere la logica dei due blocchi contrapposti, Usa e Urss, sostenevano il processo di decolonizzazione e il miglioramento delle condizioni economiche dei paesi più svantaggiati. A questi anni risale il rapporto con il Fronte Polisario, che, conferma Marco, ha avuto un ruolo cruciale nella formazione del personale medico e del personale docente. «Tutt’oggi Cuba porta avanti questo tipo di solidarietà internazionalista, che passa non solo dalla presenza di studenti saharawi, ma anche dal regolare riconoscimento diplomatico grazie alla presenza dell’ambasciata saharawi all’Avana».

Pochi giorni dopo io e Nicola visitiamo proprio quell’ambasciata, un edificio dipinto di un giallo tenue nel quartiere Miramar, tra grandi viali silenziosi e giardini pubblici. All’ingresso, la bandiera della Rasd che sventola nel sole ci commuove un po’, ma la commozione si trasforma subito in qualcosa d’altro quando ci imbattiamo nelle molte foto appese lungo le pareti. Donne e uomini saharawi mostrano i segni delle torture subite nelle carceri marocchine, dove spesso vengono detenuti senza alcuna condanna e dove le violazioni dei diritti umani sono all’ordine del giorno, come dimostrano le numerose denunce presentate nel tempo da organizzazioni come Human Rights Watch e Amnesty International, puntualmente cadute nel vuoto. Questi prigionieri, che non possono ricevere visite di avvocati né di familiari, spesso spariscono nel nulla, passando dallo status di prigionieri a quello di desaparecidos, nel totale silenzio della comunità internazionale.

Anche per questo, agli occhi del popolo saharawi, l’elezione nel gennaio 2024 di Omar Zniber, già rappresentante permanente del Marocco presso le Nazioni Unite a Ginevra, a presidente del Consiglio dei Diritti Umani, l’organismo Onu incaricato di «rafforzare la promozione e la tutela di questi diritti nel mondo», risulta ancora più offensiva (senza contare che, di 55 Stati africani, il Marocco è l’unico a non aver adottato la Carta africana dei diritti umani e dei popoli). La Rasd aveva infatti sostenuto la candidatura di Mxolisi Nkosi, ambasciatore del Sudafrica, paese che proprio in questi mesi ha dato ulteriore riprova dei suoi valori di rispetto e tutela dei diritti con l’azione intrapresa presso l’Aja a sostegno del popolo palestinese contro l’apartheid israeliana e il massacro di civili a Gaza.

È evidente che per Omar al Bulsan, l’ambasciatore della Repubblica araba democratica Saharawi a Cuba, il tema dei prigionieri politici è molto importante; la repressione marocchina ha colpito alcuni dei suoi familiari più prossimi. Tuttavia, quest’uomo distinto che ci accoglie nel suo ufficio con un tè e ci stringe la mano con entusiasmo, ci espone la situazione con tutta la lucidità che compete al suo ruolo. «La Spagna ci ha venduto a Marocco e Mauritania» dice, ricapitolando la storia del suo popolo. «Non ci sono altre parole per definire ciò che è successo». Da allora, dice, Rabat ha avviato una guerra di sterminio e si è macchiata di atrocità che hanno violato i diritti umani su ogni livello, dai bombardamenti delle forze marocchine con napalm e fosforo bianco durante la fuga dei saharawi verso l’Algeria nel ‘75, sino alla repressione brutale di ogni forma di dissenso. A soffrirne le conseguenze sono state le popolazioni costrette a lasciare la propria terra, ma anche i giovani saharawi che da anni vivevano e studiavano in Spagna, avendo lo spagnolo come seconda lingua a causa della colonizzazione. Con l’inizio della guerra, molti di questi studenti, che non avrebbero potuto continuare gli studi trasferendosi in Algeria a causa della barriera linguistica, hanno trovato accoglienza nelle università cubane. «Niente ha impedito a Cuba di sostenere la nostra lotta: nemmeno l’asfissia di un embargo commerciale, economico e finanziario che nel 2023 è stato condannato dalla comunità internazionale per la trentunesima volta dal 1992, stavolta da 187 dei 193 membri Onu, con i soli voti contrari di Stati Uniti e Israele e l’astensione dell’Ucraina».

Purtroppo, quello dei diritti umani è diventato un tema stringente anche nella stessa Algeria che accoglie il popolo Saharawi. Le elezioni del settembre 2024, che assai prevedibilmente hanno riconfermato il presidente uscente Abdelmajid Tebboune, sostenuto dai partiti di governo e soprattutto dall’esercito e dalle istituzioni, sembrano dare seguito alla politica di repressione sistematica del dissenso e di limitazione delle libertà di espressione del precedente mandato, con lo scioglimento di organizzazioni umanitarie e l’incarcerazione di contestatori e giornalisti, come nel caso dei molti attivisti legati a Hirak, il movimento di protesta popolare nato nel 2019 contro l’allora presidente Abdelaziz Bouteflika e per sostenere la necessità di riforme democratiche. Gli altri due sfidanti (dei sedici che avevano provato a candidarsi), Abdelaali Hassani, capo del Movimento della Società per la Pace (principale partito islamista), e Youcef Aouchiche, leader del Fronte delle Forze Socialiste, non sono stati percepiti come reali contendenti. L’impressione, dovuta alla sfiducia verso un potere stagnante, era che il voto fosse una mera formalità amministrativa, il che spiega anche il tasso di affluenza basso (ufficialmente il 48%), soprattutto tra i giovani.

Prima di salutarci, faccio all’ambasciatore una domanda forse un po’ ingenua. «Com’è vivere a Cuba?». Lui mi stringe ancora la mano con gentilezza, ma stavolta mi guarda intensamente negli occhi. «Ho vissuto al fronte per undici anni», dice. «Per undici anni ho dormito per terra e ho combattuto. Oggi sono all’Avana perché questo è il contributo che posso dare nel presente. Qui dormo in un letto, vivo in un Paese amico. Ma se mi dicessero di tornare a dormire per terra domani, lo farei con lo stesso spirito con cui ogni mattina entro in ambasciata. Vivo solo per la liberazione del mio popolo».

Lasciare i campi

La notte in cui dobbiamo metterci in viaggio, Nicola ha la febbre alta. Via via, al protocollo abbiamo sofferto tutti di qualche malessere gastrointestinale, spesso accompagnato da febbre, ma l’inizio di un viaggio notturno in jeep seguito da due aerei non è il momento più felice per l’insorgere dei sintomi. Pallido e scosso dai brividi, aiutato da Abdallahi, Nicola sale in macchina avvolto in una grossa coperta e sprofonda nel sonno fino a Tindouf. Qui scarichiamo le valigie, abbracciamo i membri del Fronte che sono stati con noi ogni giorno e ci promettiamo di rivederci presto. Mentre siamo in fila per il check-in, si sente male un altro membro del gruppo, ma per fortuna c’è ancora Barbara con l’ultima siringa di Plasil.

Sui voli, solito pane e formaggio dell’andata. Mentre l’aereo si alza, penso al giorno in cui Nadia, in piedi fuori dall’ospedale di Auserd, ci ha detto perché l’associazione che presiede si chiama Città Visibili. «Un po’ perché amiamo Calvino e tutti i suoi percorsi intellettuali e politici; soprattutto, perché crediamo nelle lotte di resistenza dei popoli invisibili. Con il nostro lavoro, con il nostro stesso essere qui, cerchiamo di renderli visibili».

Il deserto algerino inizia a scomparire dietro le nuvole, tra poco sarà impossibile individuarne i contorni. Eppure ho la sensazione che Nadia abbia ragione: in soli otto giorni, per ognuno di noi qualcosa è diventato meno invisibile.

A Roma la stanchezza non mitiga la commozione che alla fine ci coglie nel salutarci. Le valigie, tanto pesanti di vestiti e medicine per i campi all’andata , ora sono vuote e rivestite dello stesso velo di sabbia che ci ricopre tutti. Di lì a poco, a casa degli amici dove io e Nicola ci fermeremo per stanotte, la laveremo via per la prima volta dopo otto giorni, ma continueremo a trovarla in ogni piccola fessura per settimane.

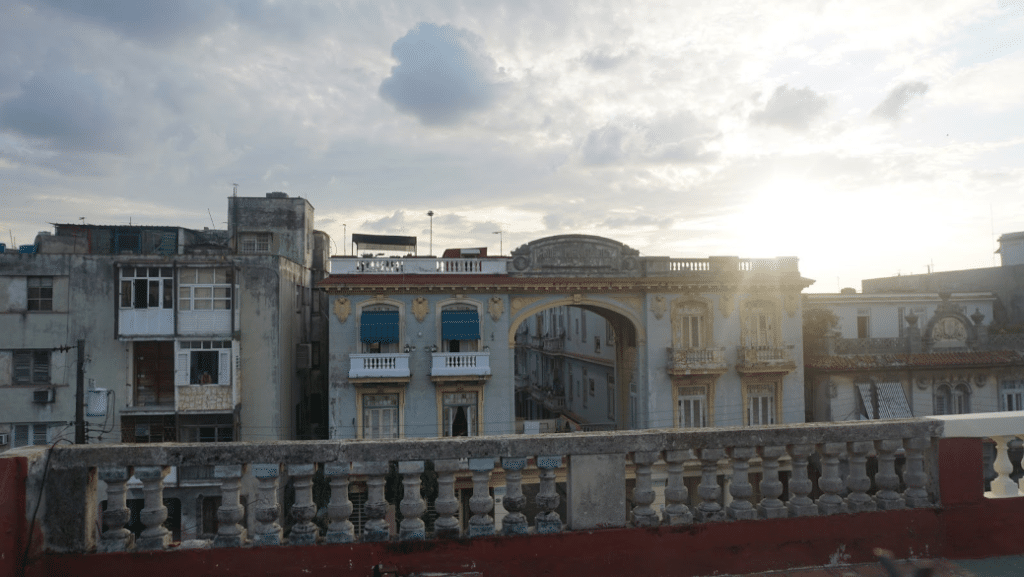

Voliamo all’Avana. Appena atterrati in aeroporto c’è un blackout, va via la luce, la nostra valigia resta intrappolata per qualche minuto sotto i raggi-x del nastro dei controlli sicurezza che ha smesso di scorrere. “Bienvenidos a Cuba”, ci dice l’addetta, una giovane donna in camicia e minigonna. Ci mettiamo a ridere, fa caldo e siamo troppo emozionati di essere qui per preoccuparci di un inconveniente. Mezz’ora dopo, il taxi si addentra nelle strade del quartiere Vedado, di una bellezza malferma e struggente. Siamo diretti da amici, Carla Vitantonio e Abel Pino Cruz, in una casa coi soffitti alti, gatti che fanno le fusa e una terrazza disseminata di piante dove l’indomani mattina vedrò svolazzare uno zun-zun. Resteremo con loro i primi giorni all’Avana per le nostre interviste, e alla fine del nostro giro sull’isola sarà proprio a Carla che rivolgeremo le ultime domande.

Carla è una cooperante italiana che ho conosciuto un pomeriggio di qualche anno fa a Viareggio, quando ho presentato il suo splendido libro su Cuba, Bolero Avana (add editore), memoir dei suoi anni sull’isola e personale indagine politica del Paese, osservato da una prospettiva femminista e queer. Da anni lavora come capo missione per Ong internazionali, prima in Corea del Nord, dove ha passato quattro anni, poi in Myanmar e adesso a Cuba. Nel corso della sua carriera si è spesso occupata di gestione di crisi umanitarie, ed è proprio in queste occasioni, negli angoli della terra colpiti da catastrofi politiche o ambientali, che ha toccato con mano gli effetti dell’internazionalismo cubano. «Penso a Timor Est, dove i medici cubani avevano raggiunto le parti più remote dell’isola, o ai colleghi nordcoreani che negli anni Ottanta venivano a studiare a Cuba». Si tratta, spiega, di un’operazione diplomatica significativa. Grazie alla cooperazione e all’accoglienza di studenti stranieri provenienti da Paesi non allineati, Cuba è riuscita a costruire un proprio peso geopolitico al di là del valore strategico di un’isola che prima del crollo del blocco socialista aveva come unico punto di forza il fatto di essere vicina agli Stati Uniti d’America.

Nel 2003, Fidel Castro tenne un discorso all’Università di Buenos Aires. Cuba, disse, non avrebbe mai attuato attacchi armati preventivi contro altri Paesi. D’altra parte, sarebbe sempre stata disposta a inviare i suoi medici in qualunque angolo del mondo in cui fossero stati richiesti.

Cuba oggi è un Paese stanco e stremato dal bloqueo, un’isola senza pezzi di ricambio che non sa cosa aspettarsi dal futuro. Eppure, mentre io e Nicola ci spostiamo tra ex cittadine coloniali e villaggi rurali al ritmo lento e sconquassato di macchine immatricolate negli anni Sessanta, ci troviamo a conversare con persone puntualmente istruite sulle abitudini da tenere per salvaguardare la propria salute, fisica e mentale; tutti sono andati a scuola, e per lo più all’università; tutti hanno accesso alla sanità pubblica, a fronte della penuria di mezzi cui è sottoposta (una farmacista a cui chiederò un semplice rimedio per l’acidità di stomaco mi mostrerà uno scaffale di farmaci completamente vuoto e mi suggerirà di fare un infuso di erbe e dormire in una certa posizione). Molte cose non hanno funzionato, molte non funzionano e alcune stanno peggiorando drasticamente. Tuttavia, è difficile non riconoscere l’enorme sforzo compiuto da Cuba per garantire scolarizzazione e sanità dentro e fuori i propri confini: pubbliche, gratuite e per tutti.

Uno sforzo che parte dall’idea che se una globalizzazione deve esserci, è bene che sia quella della solidarietà, con l’obiettivo di formulare una risposta collettiva alle sfide del presente che sia basata sulle conoscenze scientifiche messe al servizio del bene comune. Oggi, di fronte all’incedere del cambiamento climatico e di pandemie globali come il COVID-19, forse può essere utile soffermarsi con attenzione su quell’idea.

«Médicos y no bombas», diceva Fidel nel 2003. «Médicos y no armas inteligentes».

Il deserto a cui si oppone

Ed eccoci di nuovo sul Malecón. Stanotte si torna a casa, questa volta per restare. «Ho bisogno di scrivere», dico a Nicola. «Non voglio dimenticare niente». Lui sorride. L’Avana a quest’ora è morbida, la luce è dorata, l’aria calda. Viene voglia di fermarsi, lo facciamo fino all’ultimo minuto disponibile. «Guarda», dice lui. «Lo vedi?».

Non rispondo: so bene che parla del deserto. Lo so perché finalmente ho capito che tra le città invisibili quella che abbiamo visitato in questo lungo viaggio è Despina, che «si presenta differente a chi viene da terra e a chi dal mare». Despina, che sorge dal desiderio dell’osservatore, marinaio l’uno, cammelliere l’altro, esiste solo sul confine tra due deserti, uno d’acqua e uno di sabbia. A vederla da lontano, il cammelliere «pensa a una nave, sa che è una città ma la pensa come un bastimento che lo porti via dal deserto, un veliero che stia per salpare»; il marinaio che viene dalla costa, invece, «sa che è una città ma la pensa come un cammello dal cui basto pendono otri e bisacce di frutta candita, vino di datteri, foglie di tabacco».

I due sguardi si incrociano sul confine, perché unicamente su quel confine esiste Despina, la città che si può osservare solo proiettando la mente in avanti, immaginandola veliero o approdo, ad ogni modo fine di una continuità intollerabile – di onde, di dune – e quindi slancio e promessa, terra del presente che custodisce in sé tutti i porti, tutte le genti, tutte le finestre, i palazzi e le oasi, e così, in virtù del suo confine, già terra del futuro. «Ogni città», scrive Calvino, «riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone».

Da oltre trent’anni i saharawi attendono il referendum che sancirà l’indipendenza, riconoscendo loro di essere ciò che già sono: un popolo libero. Il muro più lungo, le armi più intelligenti, il deserto più vasto non faranno altro che dare una forma sempre più definita a quest’unica certezza, stampata a chiare lettere sulle bandiere che sventolano tra le tende del deserto.

¡Sahara vencerá!

Testo e foto di Elena Panzera

L’autrice: Elena Panzera è nata nel 1991 a Viareggio. È laureata in Lettere e ha un master in Editoria e Comunicazione. Lavora in una libreria indipendente e scrive di letteratura e politica sul Tascabile, Altri Animali Minima&moralia e altre riviste online. Nel 2023 è uscito il suo primo romanzo, I salmoni aspettano agosto (Giulio Perrone Editore).