Marco Rovelli è uno degli artisti più eclettici oggi in circolazione. Musicista e cantautore (dopo l’esperienza con Les Anarchistes intraprese la carriera solista nel 2009 con LibertAria) si presenta ora con un nuovo lavoro, L’attesa, di cui parleremo in questa intervista. Marco Rovelli è anche drammaturgo, scrittore di reportage, romanzi e saggi, tra i quali ricordiamo Lager italiani, Rizzoli 2006, Servi, Feltrinelli 2009, La parte del fuoco, Barbès 2013, Il contro in testa, Laterza 2013, La guerriera dagli occhi verdi, Giunti 2016, Siamo noi a far ricca la terra. Romanzo di Claudio Lolli e dei suoi mondi, Minimum fax 2021, Soffro dunque siamo. Il disagio psichico nella società degli individui, Minimum fax 2023.

Nell’introduzione al tuo ultimo lavoro, composto da un libro e un disco, scrivi “Questo non è un libro (e nemmeno un disco)”, riportando alla mente del lettore il celebre quadro di Magritte La Trahison des images, quello della pipa che non è una pipa ma solo la sua rappresentazione. Vuoi spiegarci, allora, che cos’è l’oggetto “misterioso” che il lettore/ascoltatore si trova tra le mani?

È un discolibro, tutto attaccato. Sono tre oggetti insieme: il disco ha dignità autonoma di disco, avrebbe potuto essere pubblicato come ogni altro disco. E tale resta, e sicuramente è per me l’elemento prioritario. Però, allo stesso tempo, entra in una relazione con il libro, che nasce dal disco. Le canzoni, come ogni altra forma d’arte, sono sempre entità singolari, certo, ma rappresentano un universale: quando creiamo, noi stiamo sempre dando forma a un universale, a qualcosa che riguarda tutti, sempre, che riguarda l’umano nel suo essere umano.

Come sono nate le canzoni del disco?

Ho pensato ciascuna delle canzoni del disco in relazione a un concetto che definisce l’umano, la sua vita, la sua esistenza; Ne ho parlato con alcune persone che ho incontrato in tanti anni di attività come scrittore e anche come musicista. Prendi una canzone come “La finestra”, che è una di quelle più energicamente rock del disco (e il disco per me doveva essere questo, un disco rock): nasce nel lockdown, quando la finestra era l’intercapedine tra l’umano isolato e il mondo fuori. L’immagine della finestra ha preso forma: quanto sarebbe diversa la nostra vita se smettessimo di guardare un fuori da un dentro, ma divenissimo finestra, divenissimo lo sguardo e ogni oggetto dello sguardo, che a quel punto non sarebbe più oggetto ma noi stessi… Divenir finestra, in questo senso, è sperimentare nuove forme di vita. Beh, la canzone è conchiusa in sé stessa: e però poi è capitato che abbia letto un libro di Felice Cimatti, Filosofia dell’animalità. Così gli ho scritto, e abbiamo dialogato a margine di questo, e del concetto “divenir-altro”.

Nella parte testuale del tuo progetto dialoghi – con una poetessa, uno scrittore, due filosofi, uno psicanalista, un neuroscienziato, un regista teatrale, uno psichiatra, uno storico e due “filosofi attivisti” – su una costellazione, così l’hai definita, di concetti fondamentali che riguardano “una vita che voglia dirsi davvero umana”. Quali sono questi concetti, e qual è il fil rouge che li unisce?

Una costellazione non ha un fil rouge se non la sua forma stessa. Che è, come dicevo, la forma dell’umano. Una forma parziale, sia chiaro, mica ambisco a aver esaurito i valori che fondano l’umano. I territori di senso che ho attraversato sono Attesa, Amore, Divenir-altro, Metamorfosi, Meraviglia, Creazione, Corpo, Empatia, Cura, Utopia, Resistenza, Diserzione, Liberazione. Un piccolo percorso per cantare e per riflettere su quello che siamo, e su quello che dovremmo essere.

Nel libro parli spesso, in opposizione al termine “individui”, di “condividui”, parola importante che ha implicazioni con l’antropologia, la biologia, la psicologia. Il significato di quest’ultimo vocabolo, facilmente intuibile, fa però pensare che, nelle società moderne soprattutto occidentali e ipercapitalistiche, il primo non possa che predominare sul secondo…

Non c’è dubbio che sia così. Anzi, la società individualista e ipermoderna è proprio quella che ci induce a credere che esistano prima gli individui e poi le relazioni tra gli individui che prima ci sono gli elementi atomici, i mattoncini, le isolette che sono gli individui, i quali solo in un secondo tempo si connettono, e questa connessione – pensiamo a Hobbes, che fonda la moderna filosofia politica dell’Occidente – avviene in termini di competizione e di sopraffazione. Invece no, è la relazione a fondare l’individuo, e lo fonda così come c’è il mare con le sue correnti e ci sono le onde che emergono dal mare: le onde sono mare, sono modalità di darsi del mare, sono i suoi modi (come li chiama Spinoza), i modi – singolari – della sostanza marina. Non siamo individui, dunque, ma condividui – termine coniato dall’antropologo Francesco Remotti, contestualmente a quanto in campo biologico hanno fatto Manuela Monti e Carlo Alberto Redi. Siamo condividui che si formano in uno spazio noi-centrico, come afferma il neuroscienziato Vittorio Gallese, perché la relazione, “precede l’individuazione e configura una dimensione del noi nella quale si individua il soggetto”. È in questo spazio noicentrico che si individua una qual cosa che si chiamo Io – che non è una cosa, ma un processo che emerge da un sistema dinamico, un sistema fatto di cervelli, corpi, azioni e relazioni.

Il tuo è un libro complesso. Sarebbe troppo lungo toccare tutti gli argomenti affrontati nel corso dei vari dialoghi con i tuoi ospiti, quindi estraggo dal mucchio un intervento che mi ha toccato particolarmente, quello dello scrittore Antonio Moresco, nel capitolo Metamorfosi, il quale a un certo punto dice, riferendosi a un suo testo: “gli alberi cominciano a capovolgersi, e alla fine c’è tutto questo bosco con le radici nel cielo, nello spazio, e le chiome di foglie sottoterra. Credo, con questa immagine, di avere cercato di dire che dobbiamo capovolgerci anche noi, che dobbiamo mettere le nostre radici nel cielo, ho cercato di dire che anche noi abbiamo bisogno di una metamorfosi… abbiamo bisogno che l’impossibile faccia irruzione nel possibile, come avviene nelle fiabe, perché il possibile – lo stiamo vedendo e toccando con mano – ci ha portato esattamente al punto in cui siamo arrivati”. Pensare l’impossibile. Guardando il panorama desolato che ci circonda, temo che quella di Moresco resti solo una fantastica suggestione…

Sicuramente il mood dominante è questo: che non ci sia più nulla da fare. Che non ci sia alternativa (alla società capitalistica, al suo disastro). Ma questo – “There is no alternative” – non è esattamente ciò che diceva Margaret Thatcher, la matrigna di questa società neoliberale, la stessa che diceva (e le due affermazioni stanno insieme) che “non esiste una cosa chiamata società, esistono solo gli individui”? L’assenza di futuro è la percezione dominante, specialmente tra le giovani generazioni. Ma, come sempre nella storia, alla scrittura del potere i corpi fanno attrito, e producono risposte inedite, prima inimmaginabili. Non sappiamo se l’impossibile farà irruzione nel possibile – che poi è la metafora che Antonio Moresco ha utilizzato nel suo libro Canto degli alberi, e abbiamo ripreso nella canzone che abbiamo scritto insieme, Il canto degli alberi; ma sappiamo che non saper più immaginare un futuro è la peste depressiva propagata dall’egemonia neoliberale che, molecolarmente, trova sempre più forme di dissenso. E dare spazio e voce a questo dissenso è ciò che oggi tocca a tutti noi.

Sempre con Moresco, nel capitolo Utopia, parli di Don Chisciotte. E proprio in quelle pagine trovo dei ragionamenti che mi attraggono e spaventano allo stesso tempo. Dice Moresco: “Cervantes ha scaraventato dentro la letteratura, e quindi dentro l’immaginario, qualcosa di esplosivo, e cioè l’indistinzione tra la realtà e il sogno e l’immaginazione. Questa è una caratteristica che hanno i primitivi, e i bambini, i quali quando giocano non distinguono tra la realtà e il gioco. […] A me interessa moltissimo perché è esattamente di questa facoltà di indistinzione che avremmo bisogno in un momento terribile in cui dovremmo essere tutti centrati, orientati su un problema di reinvenzione della nostra specie minacciata di estinzione”. Io credo che il non riuscire a distinguere tra realtà e finzione – come già avviene per l’estrema invasività dei social, della diffusione di fake news, della realtà virtuale e dell’ipertecnologia nelle nostre vite – possa essere addirittura un pericolo per le democrazie, per la vita sociale, per il rispetto delle vite altrui. Cosa pensi di questo diverso punto di vista?

Quando Antonio dice questo, si riferisce alla necessità di “reinvenzione”, appunto. E per inventare, per creare, bisogna delirare – uscire dal solco, come dice notoriamente l’etimologia di delirio. Senza confondere i piani – ciò che è possibile e ciò che non lo è, ciò che è realistico e ciò che è utopistico ovvero folle ovvero stupido – non sarà possibile reinventare alcunché, significa consegnarci all’estinzione. Per quanto riguarda il virtuale (che però, non dimentichiamolo, è una realtà), presenta certo moltissimi rischi – ma, ancora, quando nella storia si sono presentate trasformazioni antropologiche che non li presentassero? Sono convinto che occorra ripartire dai corpi, e dai corpi in relazione (mi ci soffermo in particolare nei dialoghi con Miguel Benasayag e Silvia Federici); ma questo non entra in opposizione con la tecnologia in quanto tale. Per me a questo riguardo, mi si perdoni l’ellissi, la questione fondamentale è – come disse Brecht nel ’35 al congresso degli scrittori a Parigi – “Compagni, parliamo dei rapporti di produzione”.

E veniamo ora alle canzoni. Non credi che l’aver legato ogni singolo brano a un capitolo del libro abbia in qualche modo “costretto” quelle parole e quelle note, legandole indissolubilmente a quei dialoghi tra intellettuali sottraendo così alle canzoni la possibilità di vivere e di risplendere di luce propria?

Lo scrivo nell’introduzione, ogni canzone ha una sua forma propria, i dialoghi non sono un commento o una “corretta interpretazione”. Credo che uno dovrebbe prima ascoltare la canzone, e poi leggersi il dialogo, perché il dialogo è la canzone che tracima fuori da se stessa, e crea qualcosa d’altro. Prendi Gardenia, che è una canzone d’amore, di quando l’amore erompe in nuove visioni, in nuove possibilità di vita, in sperimentazioni e concatenamenti sensoriali e ideali. Poi mi metto a parlare d’amore con Maria Grazia Calandrone (con la quale peraltro ho scritto un’altra canzone del disco, All’inizio del mondo), e il nostro dialogo assume anch’esso la sua forma autonoma.

Nel disco troviamo tre cover di brani illustri. A cominciare da Sympathy For The Devil dei Rolling Stones, che nella tua versione diventa Lo Specchio Del Diavolo , passando poi a Ferita, omaggio a Hurt dei Nine Inch Nails e forse ancor più alla fantastica interpretazione che ne diede Johnny Cash, per finire con Fino All’Ultimo Minuto di Piero Ciampi, brano che ti è valso il Premio Ciampi per la miglior cover. Perché proprio queste tre canzoni?

La canzone degli Stones è da sempre uno dei miei “cavalli di battaglia”, l’ho imparata ad amare peraltro nella versione dei Jane’s Addiction, dopo averla cantata per tanti anni mi è venuto naturale adattarla in italiano. Per me è la canzone rock per eccellenza – e l’attesa è un album rock. Ci sta per questo, e perché quest’album è un precipitato di senso di tutto il mio percorso, dunque era naturale ci fosse. Hurt – sì, proprio nella versione di Cash – era l’esergo del mio romanzo La parte sul fuoco, che racconta (anche) pratiche di autolesionismo: incidersi la pelle, per trovare un senso. E l’adattamento che ho fatto va in questa direzione. Il brano di Ciampi, infine, nasce dalla mia lunga storia d’amore col premio Ciampi, da quando nel 2002 venne premiato il disco d’esordio de Les Anarchistes, poi ci sono tornato più volte (anche insieme a Claudio Lolli), e adesso questa targa per la miglior cover, che è stata una grandissima soddisfazione, perché è anche un po’ un premio alla carriera, dove la motivazione mi definisce “uomo del Rinascimento” e “artista ciampiano”…

Parto subito dicendo che ho amato troppo la versione originale di Sbandati, contenuta in LibertAria, il tuo disco d’esordio da solista, per sentire mia la versione riarrangiata per L’attesa. Detto questo ho trovato questa tua nuova produzione un lavoro sontuoso, sia per quanto riguarda i testi che per le musiche e gli arrangiamenti. Due brani in particolare, secondo i miei personalissimi gusti, considero le punte di diamante di un disco, ripeto, di altissimo spessore artistico: Angelica e L’attesa. Il primo brano per quel sottrarsi che la protagonista rivendica, da ogni proiezione che i maschi vogliono imporre al suo corpo e al suo essere. Il secondo, invece, per quella che tu definisci una condizione umana, fatta di inquietudine, ricerca, di anticipazione del futuro e, spesso, di angoscia. Ce ne vuoi parlare?

Anzitutto, mi fa piacere una forma d’affezione per il mio primo album solista, che ho sempre l’impressione che nessuno conosca. All’epoca lo autoprodussi con una certa difficoltà, io ero il cantante de Les Anarchistes, nessuno mi conosceva personalmente come musicista, eppure il disco ebbe la sua piccola diffusione, e mi fa piacere la tua testimonianza a distanza di anni. Ma sentivo l’arrangiamento di Sbandati non più mio, perciò ho deciso di rivederla, riscriverla e riarrangiarla con Teho Teardo, per l’album dedicato alla Resistenza che avevo ideato e curato, Nella notte ci guidano le stelle, che poi ha vinto la targa Tenco. Angelica è, come dici tu, un canto alla protagonista dell’Orlando furioso, e Orlando s’infuria e perde il senno proprio perché lei non ricambia il suo amore. Ma l’amore di quei cavalieri non è amore, ma una forma di dominio, di idealizzazione, di proiezione fantasmatica a cui lei si sottrae. Angelica diserta, prima nei boschi con un Medoro che non è un cavaliere, e poi scompare. Sottrae il suo corpo al dominio, consapevole che il nostro corpo, come canto in un’altra canzone, è un campo di battaglia. E insegna l’arte della diserzione.

L’attesa è una condizione esistenziale?

Sicuramente è la mia, fatta di inquietudine e ricerca, ma credo che sia, a un livello più generale, quella della condizione umana. Non a caso l’attesa è tornata nei suoi molteplici sensi in diversi dei dialoghi fatti per dar forma alla costellazione per una vita umana; e per questo è diventato il titolo di questo discolibro. Ho scritto la canzone L’attesa una domenica che eravamo andati, la mia compagna e io, alla Zisa di Palermo. Aspettavamo un autobus che non passava mai, e lì, in quell’attesa esausta, scrissi i versi di questa canzone, che prese corpo narrativo in una città che come poche altre è uno luogo di tempi e di sensi sedimentati. L’attesa però è altro dall’angoscia. Porta con sé l’angoscia quando è legata a un oggetto. Ma se stai nell’attesa, in una pura attesa senza oggetto, puoi trovare che essa ha al suo cuore l’attenzione: lasciar essere il mondo, lasciarlo alla sua pura dimensione del divenire. L’attesa, allora, risuona con l’amore, se l’amore – come scrisse Etty Hillesum – è lasciar essere. E questo certifica la verità di quanto apparentemente è il suo rovescio: Agisci senza attendere il frutto della tua azione, come dice Krishna a Arjuna nella Bhagavadgita. Nella pura attesa, non manca nulla.

Per quanto ti conosca, sei un artista sempre in movimento e in tensione creativa. Sono certo, pertanto, che hai già nuove idee in cantiere. Ci dai qualche piccola anticipazione in merito ai tuoi progetti futuri?

Ho appena chiuso un libro per Laterza, uscirà ad aprile, il titolo provvisorio è Non siamo capolavori. Il disagio e il dissenso degli adolescenti. È un libro in continuità col precedente Soffro dunque siamo. Il disagio psichico nella società degli individui. Qui mi sono focalizzato sulla condizione esistenziale degli adolescenti nella società della performance, dove il fallimento è un incubo perché si tratta di essere sempre all’altezza di uno standard, di un modello, partendo ovviamente dal mondo della scuola, dove lavoro. E ho raccontato come le loro forme di sofferenza prevalenti sono anche forme di dissenso implicito rispetto alla società. Sono, anch’esse, forme di diserzione.

Il disco libro, l’attesa, è acquistabile sul sito di Marco Rovelli

L’autore: Giuseppe Ciarallo è scrittore e saggista, nonché direttore della rivista Zona letteraria. E’ da poco uscito il suo nuovo libro “Era bello il mio ragazzo”

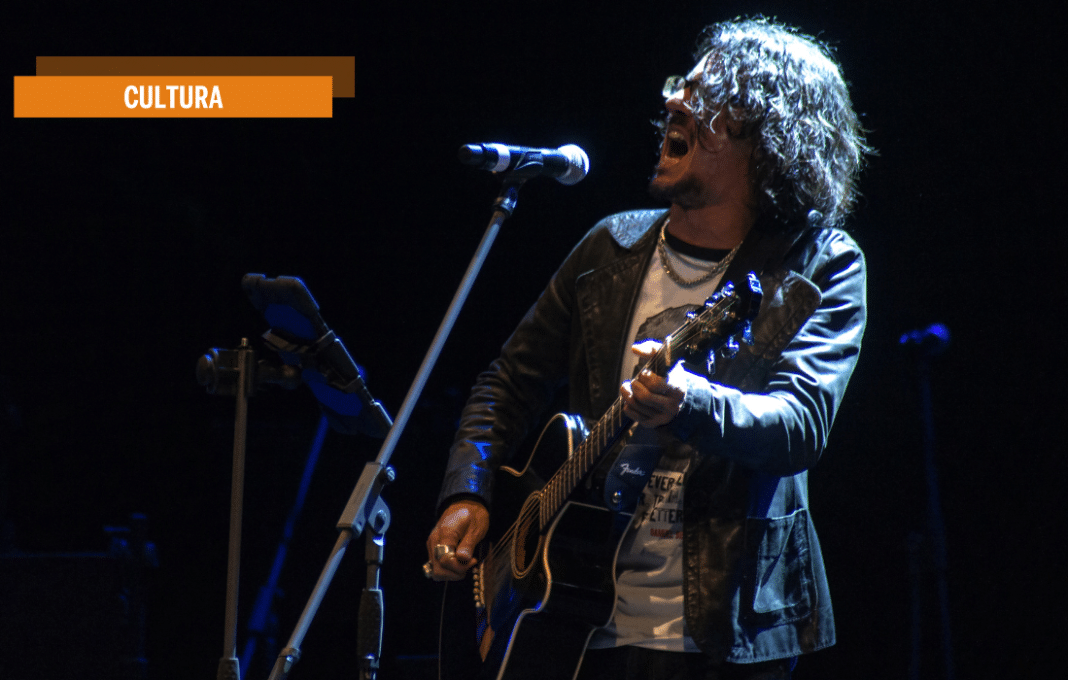

In foto: il cantante e scrittore Marco Rovelli