L’episodio grave è accaduto gli ultimi giorni di scuola e si riassume in alcuni fogli distribuiti da un’insegnante agli studenti del Liceo Scientifico Aldo Moro di Reggio Emilia, città medaglia d’oro per la Resistenza. In essi si farneticava che la Resistenza stessa non era storicamente comprovata, tantomeno quella portata avanti dalle donne. La legittima reazione, dopo lo sconcerto dei colleghi di Storia, è stata la presa di posizione di indignata condanna in un documento pubblicato, a cui sono seguite le dichiarazioni nella stessa direzione da parte degli studenti, di un gruppo di docenti dell’altro liceo reggiano, l’Ariosto-Spallanzani, e delle istituzioni scolastiche.

In sé la vicenda, così come pure i maldestri tentativi di giustificarla, potrebbero definirsi un’incresciosa quanto grossolana idiozia, ma ad uno sguardo più complessivo, in realtà si offre lo spunto per avviare una riflessione che vada oltre la singola situazione.

In effetti si percepisce da tempo il tentativo non solo di riscrivere una certa Storia, scomoda, perché assunta come emblema della democrazia, nata dalla Costituzione e oggi cinta d’assedio, ma anche di mettere a punto un’altra strategia, forse anche più pericolosa. Si tratta di costruire un’egemonia che dal paradigma vittimario, tipico dei postfascisti, sposti l’assetto su una narrazione che rifondi, su identità forti, su logiche securitarie e binarie, escludenti e su una memoria ”contro effettuale”, i propri criteri di definitiva legittimazione.

In un’epoca in cui il proliferare di informazioni, scade nella indistinzione delle fonti, il declino della realtà oggettiva, disposta alla validazione razionale, si accompagna ad una profilazione delle soggettività nel cortocircuito della comunicazione dell’odio.

La scuola, allora, spazio collettivo in grado di garantire l’universalità della formazione e al contempo di fungere da meccanismo di stabilizzazione endogena, diventa pertanto un possibile terreno di conquista. Già svuotata in parte da quegli assetti aziendali che ne hanno disposto le funzioni in un’ottica di disciplinamento al mercato, oggi resta comunque l’unico luogo dell’incontro intergenerazionale, in una società che vede sfaldarsi ogni altro agire comune.

L’insegnamento della Storia, in particolare, già penalizzato da un ridottissimo quadro orario, è sicuramente un nevralgico fattore, su cui occorrerebbe tornare ad aprire un dibattito. Se di per sé il sapere stesso oggi attraversa una crisi epistemica, a maggior ragione una disciplina che immediatamente apre lo sguardo sul presente, attraverso l’analisi critica delle vicende umane, anzi meglio da quel presente getta una luce sul senso del passato, come può resistere da un punto di vista scientifico, senza soccombere alle istanze che ricoprono di una patina superficiale ogni tentativo di orientamento?

Se perfino un importante scrittore italiano sostiene alla presentazione del libro Come siamo diventati stupidi di Armando Massarenti, che un sintomo evidente di stupidità collettiva è manifestare per la Palestina, non sarà che si è rotto quel fragile, ma imprescindibile meccanismo di equilibrio civile, per il quale il dissenso, il palesarsi di un irriducibile alterità conflittuale, agiti dalla cultura storica, erano i germogli di ogni istanza di liberazione e come tali adesso risultano fastidiosi al clima di omologazione narcotizzante?

C’è senza dubbio bisogno di conoscenza, di approfondimento. È urgente la prassi analitica dei documenti, la divulgazione che rifugga dal sensazionalismo, la professionalità consapevole di chi insegna. È necessario un approccio alla conoscenza della Storia come dinamica laboratoriale che nutra la didattica, così da far maturare nei ragazzi quella visione d’insieme, quei corretti linguaggi interpretativi, propedeutici ad un consapevole esame dei processi di lunga durata. Occorre una scuola del dialogo che nel confronto ragionato, nella lezione autorevole, ponga l’esito del dubbio e il conforto della scoperta. Bisogna ridare vigore all’insegnamento della Storia, che oggi deve salvare gli studenti non solo dalla propaganda delle verità digitali, non solo dall’oblio, che pure come direbbe “l’inattuale” Nietzsche, è sano esercizio, se seleziona ciò che conta e respinge il superfluo, ma soprattutto dal tentativo di farne uno strumento in grado di annullare ogni vissuto in un’opalescenza indistinta, in cui ogni cosa e il suo opposto siano sterile contrapposizione e non fertile aporia.

È ora di ripartire da un discorso sull’uso pubblico, ma legittimo della Storia, così da assegnare definitivamente ai ricercatori il valore delle loro dissertazioni, distinguendo disamina critica da opinione, studio misurato della complessità dei fenomeni, da divulgazione d’accatto o peggio da adesione a facile consenso strumentale. Bisogna sottrarre la Storia dalla minaccia dell’urgenza, dal ricatto della contingenza, per ricalibrarne il portato civile nella costruzione della coscienza libera, nella maturazione dell’intelligenza politica.

È necessario ripartire dall’apprendimento democratico della Storia, per riprendere il conflitto democratico.

L’autore: Marco Cosentina è docente di scuoa superiore a Reggio Emilia

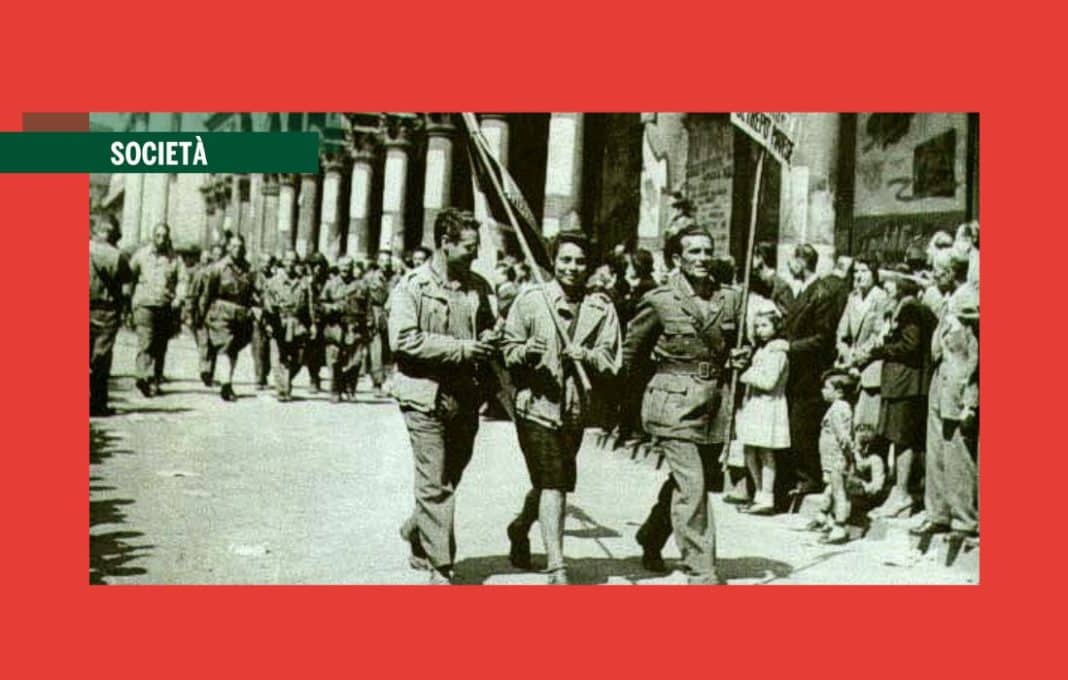

Nella foto: Partigiani italiani sfilano per le strade di Milano appena liberata nel 1945