«La decisione di spostare sulla Turchia le responsabilità europee sui migranti significherebbe una messa in discussione dei valori comunitari e l’abbandono degli obblighi di legge fondamentali». È la denuncia lanciata, alla vigilia del Consiglio europeo a Bruxelles, da Oxfam insieme ad altre 18 organizzazioni internazionali che lavorano in Europa a stretto contatto con rifugiati e migranti. Una denuncia che non è stata ascoltata. Per proteggere i propri confini, i Paesi Ue hanno scambiato i diritti dei rifugiati e richiedenti asilo (per forza entrati irregolarmente) con un finanziamento alla Turchia perché se li tenga e riprenda, salvo un improbabile scambio uno a uno per coloro che sono già entro i confini. In una sorta di allargamento delle regole di Dublino, e in spregio delle controversie che queste hanno provocato nei Paesi di confine, inclusa l’Italia, tutti i migranti che entrano nella Ue (in particolare in Grecia) dalla Turchia devono essere rimandati in questo Paese, che poi selezionerà chi ha diritto a essere accolto in un Paese Ue, in una sorta di giro dell’oca perverso.

La Turchia, come un tempo la Libia di Gheddafi, viene incaricata di fare da gatekeeper, il controllore delle frontiere, per un’Unione che non riesce a mettersi d’accordo sull’accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo. Sotto il ricatto dei Paesi membri che minacciano di chiudere, o hanno già chiuso, le frontiere interne, e il rifiuto degli stessi, e altri, ad accettare la redistribuzione concordata prima della grande crisi dell’estate scorsa, l’Ue ha deciso di esternalizzare – contract out, si direbbe in gergo aziendale – il controllo alla Turchia, allo stesso tempo eliminando ogni distinzione tra migranti e rifugiati. Lasciando ai propri Paesi più periferici e più sottoposti alle pressioni degli uni e degli altri, la Grecia innanzitutto, ma potenzialmente anche all’Italia, la responsabilità di effettuare quelli che impropriamente vengono definiti rimpatri (impossibili), ma sono vere e proprie deportazioni in un Paese che non è il loro, non li vuole e non ha le risorse per integrarli, e presenta esso stesso alti gradi di rischiosità sul piano dei diritti di libertà e anche dei più elementari diritti civili. Ciò è in contrasto con il principio del diritto internazionale secondo cui una persona può essere rimandata nel proprio (non in un altro) Paese solo se questo non presenta rischi per la sua incolumità personale. In cambio, oltre a fondi sul cui utilizzo avrà ben poco potere di controllo, l’Ue ha promesso di accelerare le procedure per l’ammissione della Turchia nell’Unione e, di fatto, anche se non formalmente, di chiudere gli occhi sull’involuzione autoritaria del regime di Erdogan.

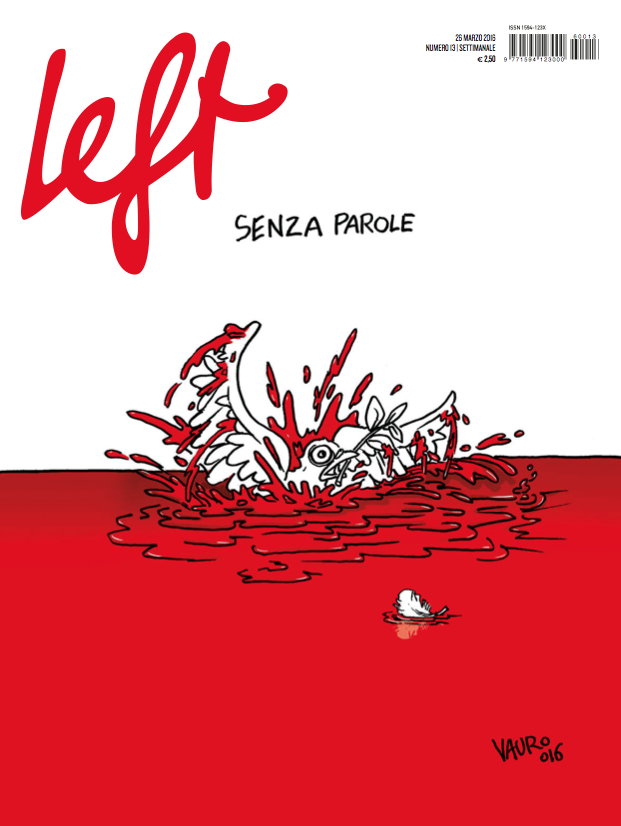

Anche se l’accelerazione delle procedure di ammissione e la facilitazione per l’ottenimento dei visti probabilmente sono più un gesto di facciata, che serve a Erdogan per legittimarsi agli occhi dei suoi cittadini, il suo contenuto simbolico e comunicativo, nei confronti dei cittadini europei, di quelli turchi e dei rifugiati, è chiarissimo e drammatico: per difendere i propri confini, nascondere le proprie gravi fratture interne, tra Paesi e all’interno di ciascun Paese, mantenere un po’ di coesione di facciata, l’Ue e i suoi singoli membri – inclusi quelli a tradizione democratica più consolidata, inclusa la Germania accogliente di Merkel dell’estate 2015 – sono disposti a ignorare non solo la drammatica richiesta di aiuto che proviene dai rifugiati, ma a negare loro l’applicazione dei principi fondamentali di libertà e rispetto dei diritti umani su cui si basa la democrazia. Di più, i Paesi Ue sono disposti a condannarli a rimanere indefinitamente in una sorta di limbo, in cui non avranno mai gli stessi, pur scarsi, diritti dei cittadini del Paese. Come se l’esperienza dei campi profughi palestinesi, in cui ormai si avvicendano le generazioni, non avesse insegnato nulla. Come se al timore del terrorismo si potesse rispondere con la creazione di spazi e condizioni di coltura del disagio, disperazione, malcontento. E come se ciò servisse davvero a fermare i flussi di coloro che non hanno nulla da perdere, se non la vita.

Questo articolo continua sul n. 13 di Left in edicola dal 26 marzo