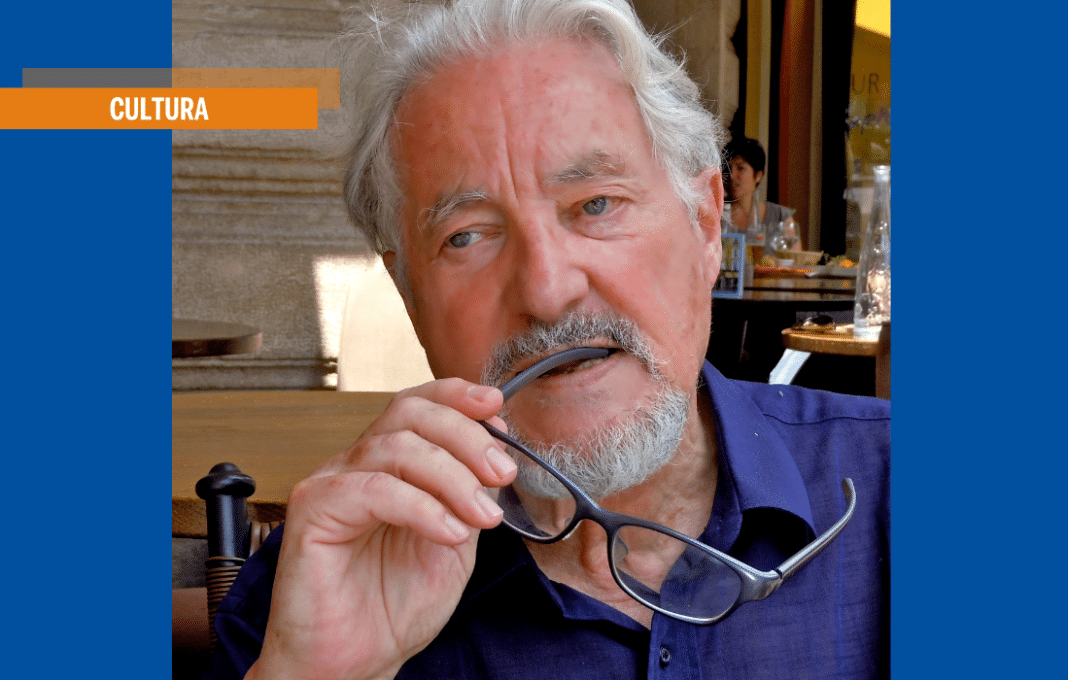

Con un sorriso bonario e l’aria di volersi occupare solo delle faccende più comuni – il calcio, la metro, gli outlet, le serate nei bistrot – l’antropologo Marc Augé è riuscito a decostruire tenaci ideologie del Novecento. Mettendone in luce il fondo religioso e astratto. In libri come Futuro (Bollati Boringhieri), per esempio, ha dissezionato la fede comunista nelle «magnifiche sorti e progressive» del proletariato e ha smascherato la psicoanalisi che, denuncia l’etnologo francese, «fissandosi sulla rivelazione del passato ha operato nella linea di continuità del cristianesimo e dell’ideologia del peccato originale».

Non meno sottilmente corrosivo è stato il suo lavoro di decostruzione del postmoderno che ha connotato gli inizi del nuovo millennio. Augé ne ha messo in luce la forte radice ideologica nascosta sotto la propagandata fine delle narrazioni. Lo ha fatto studiando i «non luoghi» (aeroporti, stazioni, centri commerciali ecc.) e le nuove forme di alienazione delle società capitalistiche dominate dal dio denaro e dalla ricerca di una felicità paradossale, basata sul consumo di merci. Proprio su questo tema è intervenuto nel 2016 al festival Leggendo metropolitano a Cagliari, in una serata dal titolo “La felicità è un concetto da maneggiare con cautela”, che è stato l’occasione di questa conversazione.

Il professor Augé non si fida del concetto di felicità, che gli Stati Uniti citano addirittura fra i diritti del cittadino nella Dichiarazione di indipendenza. «La felicità è qualcosa di individuale e di relativo, ho sempre pensato – dice lo studioso – che sia meglio diffidare di coloro che vogliono fare la felicità di altri. Un filosofo come Saint Just diceva che la felicità è una “idea nuova in Europa”, nel XVIII secolo. Fu l’inizio di una rivendicazione individuale del concetto di felicità ma paradossalmente portato a una concezione dirigista e talvolta totalitaria di felicità».

In anni recenti c’è chi ha criticato il modello economicistico di misurazione del benessere attraverso il Pil, preferendo guardare al “tasso di felicità”. Si scopre così che nel Nord Europa dove tutto è ordinato e funzionate, dove il livello di benessere materiale è diffuso, i tassi di suicidio sono inaspettatamente alti. «Anche in Francia ci sono molti suicidi – commenta Augé- soprattutto nei settori dove lo stress è altissimo. Apparentemente gli affari creano legami sociali, ma al fondo non è così, c’è un rischio di isolamento e le conseguenze possono essere terribili. Questo è il paradosso del liberalismo in generale: l’alienazione è l’ombra della libertà».

È il paradosso delle metropoli contemporanee, dove si registra la massima concentrazione di persone, ma al contempo si creano nuovi ghetti e situazioni di isolamento? «Il quadro delle metropoli contemporanee è il riflesso di questa realtà», risponde Augé. «Anche a causa della cattiva gestione di tre fenomeni cardine: l’immigrazione, la distribuzione della popolazione e l’istruzione. Gli anni Settanta in Francia sono stati particolarmente significativi da questo punto di vista, il ricongiungimento familiare ci fu quando esplose il problema della disoccupazione di massa: i “lavoratori ospiti” erano diventati abitanti disoccupati. Lo sforzo nelle politiche scolastiche e di abitazione avrebbe dovuto essere enorme. Ciò che fu intrapreso allora fu del tutto insufficiente».

Così che nelle metropoli globalizzate si sono create enclave e periferie, che a differenza di anni fa, non indicano più luoghi ai margini della città dal punto di vista spaziale. «Oggi le periferie sono una realtà molto complessa», osserva l’autore della raccolta di saggi L’antropologo e il mondo globale (Raffaello Cortina) e de Il dio oggetto (Mimesis). «Ci sono diversi tipi di quartieri – precisa Augé – alcuni molto ricchi ed eleganti, anche lontano dal centro. Quella che una volta era la periferia si infiltra la città e l’opposizione non è più geografica, ma sociale». Una discriminazione sociale che riguarda soprattutto gli immigrati e i tantissimi profughi oggi scappati dal Medio Oriente a causa della guerra.

Lei ha scritto che i migranti sono gli eroi dei nostri giorni, ma l’Europa ne ha paura, perché? «I migranti sono eroi perché fanno a meno delle certezze ingannevoli legate all’appartenenza ad un posto fisico», spiega Augé. «A volte fanno paura, perché agli occhi di coloro che si trovano “a casa” sono la prova che il loro senso di appartenenza ad un luogo o di possesso può essere illusorio». In Occidente viviamo un antistorico senso di attaccamento alla terra dove siamo nati, nonostante la società globalizzata, sia basata su un transito continuo, dove le distanze si accorciano. Dove fortunatamente i confini e le frontiere nazionali hanno perso significato. Dove, però, al tempo stesso, molti luoghi hanno perso identità, hanno subito un processo di standardizzazione secondo modelli capitalistici di organizzazione urbana che si ripetono. «Proprio così si generano i non luoghi», ci ricorda Augé evocando una sua fortunata formulazione entrata nel lessico comune. «Nella modernità si è assistito ad un proliferare su scala planetaria di luoghi di circolazione, di consumo e, apparentemente, di comunicazione. Negli aeroporti, nei supermercati, ci sono tante persone insieme, ma non si riescono a leggere i rapporti sociali».

Vent’anni dopo nella sua riflessione sui non luoghi cosa è cambiato, chiediamo ad Augé. «Il processo di globalizzazione è andato avanti. Le città sono state oggetto di un decentramento sempre maggiore. È avvenuto un processo di omogeneizzazione, ma anche di esclusione: una concentrazione di potere e di ricchezza nelle mani di pochi, a fronte di una massa di consumatori passivi e di persone povere. L’incontro fra globale e locale, talvolta, è divenuto “glocal” altre volte, ha creato un’opposizione netta». Anche la nozione di urbanizzazione ha assunto connotati inediti. Sono nate quelle che Augé chiama “città mondo”, come unico orizzonte, come un continuum. Metropoli dove il tempo sembra accelerato. Ubiquità e istantaneità sono i nuovi miti. «La mobilità oggi è un concetto paradossale», approfondisce l’antropologo. «Viene presentata come un ideale. In tutti gli ambiti. Si parla di imperativi di produzione, di efficacia del sistema, bisogna essere pronti a cambiare lavoro, la flessibilità è diventata una metafora totalizzante». Se da un lato le archistar si muovono attraverso il globo come se fosse il loro regno, dall’altra c’è il dramma delle persone costrette a fuggire, migranti e profughi. «Quella di oggi è una mobilità contraddittoria perché il gap sociale si allarga», ribadisce Augé. Che ha analizzato le ricadute nell’estetica di questi fenomeni, notando come la distanza, la freddezza, la ricerca dell’anestesia connotino oggi molta parte dell’arte contemporanea. Nuove, interessanti, prospettive si aprono semmai nell’arte urbana, quella che cerca un rapporto con l’architettura e l’urbanistica. Come il lavoro di Botto&Bruno sulle rovine che Augé ha avuto modo di conoscere a Torino e che si può vedere alla Fondazione Merz. Gli spazi industriali, di archeologia urbana su cui lavora la coppia di artisti torinesi mostrano un tempo in movimento, «testimoniano che ci siamo stati e ci parlano di un movimento verso il futuro, anche se in modo imprevisto», commenta Augé. «Forse la storia non è finita come pretendeva che accadesse Fukuyama – abbozza con ironia -. Probabilmente riusciremo a trovare nuove forme di convivenza e grazie a una migliore comprensione delle uguaglianze e delle disuguaglianze. Per questo dovremmo continuare a coltivare le utopie di cui le architetture contemporanee possono essere un’espressione». Nasce proprio come tributo alla riflessione di Augé sulle periferie il lavoro di Botto&Bruno intitolato Society, you’re a crazy breed (da una canzone di Eddie Vedder dei Pearl Jam). Cresciuti in quartieri operai i due artisti continuiamo a prediligere la periferia industriale «dove troviamo sempre una certa energia». Le fabbriche abbandonate, che hanno perso la loro utilità, diventavano luoghi dove poter immaginare qualcosa di nuovo. Nel loro lavoro fatto con collage fotografici, le ferite del tempo trovano una rigenerazione creativa. E fra le crepe spunta l’inaspettato: da un frammento di muro aggettante escono parole e frasi che si arrampicano come l’edera sulle pareti.

Da Left del 4 giugno 2016

L’impaginato originale dell’articolo qui: https://eleuthera.it/files/Auge_left_20160604.pdf