C’è una preoccupazione ricorrente nelle cronache di queste settimane che non riguarda solo la salute pubblica, messa a rischio dalla diffusione del Covid19: si tratta della ripresa dell’economia, che assume un’urgenza quasi maggiore della sconfitta del virus, e che pare la nuova frontiera da conquistare dopo il blocco forzato che ha messo in ginocchio un sistema già labile.

Il rallentamento del sistema produttivo italiano, la crisi di interi settori e l’inevitabile recessione che metterà a rischio migliaia di posti di lavoro, provocherà anche una contrazione della domanda interna, che rischia di innescare un circolo vizioso fatale. Inevitabile, in questo quadro, immaginare – come Left propone da diverse settimane – la necessità di massicci interventi pubblici che, con gradazioni e finalità diverse in ogni singolo Paese, tenteranno di rivitalizzare un sistema capitalistico vicino al collasso.

Anche in Italia si è parlato a più riprese di interventi statali, con i Decreti “Cura Italia” e il prossimo “di Rilancio”, che mettono sul piatto decine di miliardi a sostegno dell’economia.

Eppure la prospettiva sembra ancorata alla fase emergenziale: i sussidi alle partite Iva, la Cassa integrazione, i provvedimenti volti a garantire liquidità a imprese e pubbliche amministrazioni, rispondono, più o meno efficacemente, a richieste di ristoro giunte da vari settori e non lasciano ancora intravedere una reale strategia di ripresa e sviluppo.

Ci troviamo dunque nella condizione di dover prevedere nuovi investimenti pubblici, che inevitabilmente ricadranno sulle spalle dei cittadini di domani, dopo anni di austerity che hanno aumentato la disparità tra ricchi e poveri, e di interventi spesso volti a salvare il salvabile, nel migliore dei casi posti di lavoro o in cassa integrazione, rivelatisi però infruttuosi e insufficienti nel medio termine.

Nei giorni più duri della pandemia sociologi, politici e intellettuali si sono domandati spesso se da questa prova così difficile ne saremmo usciti migliori o peggiori: un esercizio sterile, dal momento che, con molta probabilità, quando la macchina produttiva si riallineerà ai suoi standard, verremo tutti fagocitati di nuovo nei suoi ritmi e travolti dai valori che essa impone. Ne usciremo uguali a prima, forse, ma sarebbe sciocco non fare tesoro dell’esperienza che ci è toccato di vivere e che ci ha costretto a riflettere ben oltre gli orizzonti contingenti.

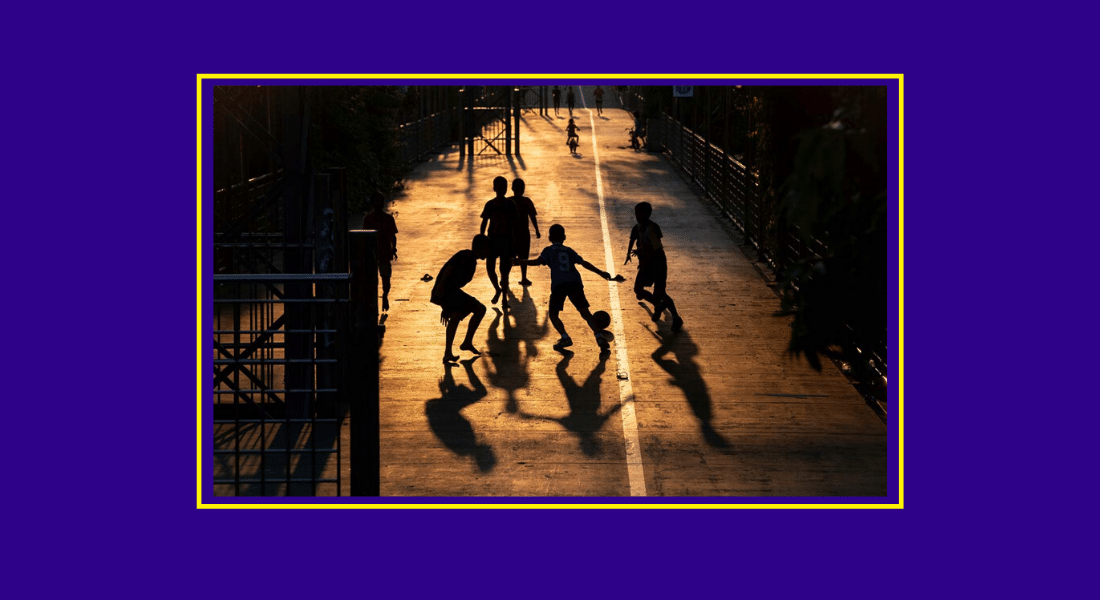

Abbiamo ammirato, già nei primi giorni di quarantena, come la natura tendesse a reagire positivamente all’assenza dell’uomo, con il miglioramento dell’aria e la presenza di fauna in zone in cui non eravamo abituati a vederne. Addirittura alcuni studiosi hanno individuato nella crescita sproporzionata della zona industriale di Wuhan una delle cause che ha portato il virus a fare il salto di specie, adattandosi alla più invadente, quella umana. A fronte di queste considerazioni di carattere globale, la quarantena ha presentato in maniera evidente il costo in termini sociali di città nelle quali vive più della metà della popolazione italiana, pensate con un centro storico di pregio e molte periferie-dormitorio, ove l’urbanistica non favorisce la convivenza ma anzi la mancanza di spazi comuni e servizi di qualità acuisce conflitti sociali tra deboli: chi vive in questi quartieri, con una disponibilità di metri quadrati pro-capite certamente inferiore a quella di chi vive in centro, è stato sottoposto a una prova ben più difficile durante il lockdown e c’è da aspettarsi che paghi a caro prezzo anche l’inevitabile crisi economica.

Sebbene non sia un mistero che in Italia l’andamento dell’economia e quello dell’edilizia siano strettamente interconnessi, non si può più immaginare di creare sviluppo e posti di lavoro attraverso l’indiscriminata erosione del territorio, o speculazioni edilizie che vedono costruire nuove abitazioni, destinate a rimanere vuote e a non incidere sulla risoluzione dell’emergenza abitativa, a causa della scelta dei costruttori di usarle quali garanzia bancaria invece che affittarle a prezzi di mercato accessibili.

Così come non può essere considerata vera innovazione la costruzione senza criterio di non luoghi come i centri commerciali, che svuotano i quartieri delle attività commerciali prima di essere anch’essi fagocitati da concorrenti più grandi e più attraenti, restando, in un processo analogo a quello che ha colpito numerose zone ex industriali, cattedrali nel deserto ai margini di città che, paradossalmente, si espandono mangiando terreno e lasciano veri e propri “vuoti urbani” al proprio interno.

Ripensare lo sviluppo delle nostre città rappresenta un dovere anche alla luce delle previsioni del World Urbanization Prospects 2018 a cura del Dipartimento di Dinamica della popolazione degli affari economici e sociali presso le Nazioni Unite: tale ricerca prevede che entro la metà di questo secolo, due terzi della popolazione vivranno nelle città, incrementando la domanda di servizi pubblici e rendendo indispensabile una pianificazione sostenibile, capace di far fronte alla riduzione della produzione agricola e al bisogno di cibo, all’erosione delle risorse naturali, all’inquinamento dell’aria e delle acque e allo smaltimento dei rifiuti.

Lo sviluppo delle nostre città nel secolo scorso è avvenuto in massima parte attraverso piani regolatori sovrapponibili, che prevedevano un centro e molte periferie: oggi forse è giunto il momento di superare questo paradigma e pensare a città multicentriche, in cui lo spostamento sia ridotto, anche con investimenti infrastrutturali che facilitino l’home working, o realizzato grazie a servizi pubblici progettati per ricucire i territori.

La sfida che dovremmo raccogliere è quella di impegnare le scarse risorse a disposizione per ripensare i nostri spazi, i modelli di sviluppo e di convivenza civile, costruendo nuove forme di cittadinanza attiva e processi democratici che vadano oltre la semplice partecipazione a un voto: un risultato possibile attraverso un grande piano di Rigenerazione Urbana, a patto che questa non si limiti a dettare regole per interventi edilizi e urbanistici, ma consista in un nuovo approccio, un metodo, che permetta di recuperare spazi in funzione del cittadino.

In Italia esistono migliaia di edifici, gran parte di proprietà del demanio, che si trovano in stato di non utilizzo, con vari gradi di deperimento: è necessario ripartire da questi, investendo laddove possibile sul riuso, individuando con i territori le possibili finalità e arrivando all’abbattimento per la creazione di nuovi spazi, anche di verde pubblico, laddove un recupero risultasse troppo oneroso.

Un processo questo, che laddove interessasse edifici pubblici, non solo quelli dismessi, abbandonati o sottoutilizzati, nel medio termine permetterebbe anche una loro messa a reddito, comportando non pochi risparmi in termini di manutenzione: secondo il Piano nazionale per la rigenerazione urbana sostenibile, presentato nel 2012 dal Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc), gli immobili pubblici sono valutati oltre 400 miliardi di euro, realizzano modesti rendimenti e hanno un costo di gestione che raddoppia o triplica gli stessi costi sostenuti dai privati: sebbene nel frattempo ci siano stati disorganici interventi di efficientamento energetico e riduzione dell’impatto ambientale, questi dovrebbero essere implementati, e tutto il patrimonio edilizio pubblico dovrebbe essere investito da una rigenerazione che lo rendesse più economico, sostenibile e maggiormente fruibile per i cittadini, o in alternativa, quando questo fosse conveniente, da un abbattimento o un’alienazione che porterebbe risorse per investire nella trasformazione dei quartieri interessati dalla Rigenerazione.

Né va dimenticato che, secondo il Rapporto sullo stadio del rischio del territorio italiano realizzato da Cresme, in un Paese in cui più del 50% delle abitazioni ha più di quaranta anni e un ulteriore 30% è stato costruito tra il 1970 e il 1990, oltre la metà delle abitazioni e il 38% dei comuni sono interessati da un rischio sismico. Addirittura per il già citato Cnappc, tre quarti dei 120 milioni di vani che costituiscono il patrimonio immobiliare del Paese, saranno “inadeguati in un futuro non più rimandabile”, perché in gran parte realizzati da “un’edilizia di scarsissima qualità, inadeguata sia in riferimento alle norme antisismiche e idrogeologiche che a quelle sulla qualità degli impianti e dei consumi”.

Ma al di là dei pur notevoli ritorni “pratici” che un investimento di questo tipo comporterebbe, come il rinnovo e il miglioramento del patrimonio edilizio e la creazione di lavoro, rilanciare l’edilizia sostenibile e di qualità attraverso interventi di Rigenerazione Urbana significherebbe migliorare l’habitat dei cittadini, investendo non solo nella sostenibilità ma soprattutto nel “capitale sociale” delle periferie, in una nuova concezione che lo vedrebbe protagonista e non oggetto passivo del cambiamento, in una sinergia che comprenderebbe pubblico, privato e sociale, mettendo a sistema interessi ed esigenze di diversa natura.

Va da sé infatti, che la presenza di una moltitudine di singolarità e la scarsità di risorse, obbligherebbe le Amministrazioni a calare ogni singolo progetto nella realtà in cui andrebbe realizzato, attraverso un confronto con tutti i possibili portatori di interessi, pubblici o privati, imprese o associazioni di quartiere, con una condivisione progettuale non calata dall’alto ma che sarebbe, finalmente, pensata per le esigenze di chi quegli spazi è chiamato a viverli.

Dalla vivibilità dei centri storici, oggi nel migliore dei casi resi attrazioni turistiche e nel peggiore borghi abbandonati, alla restituzione alla collettività di spazi pubblici destinati a un utilizzo che migliori la qualità della vita come attività culturali, ludiche o sportive, passando per la ricreazione di densità abitativa negli spazi rarefatti, un reale, coerente e almeno decennale progetto di rigenerazione urbana permetterebbe all’inevitabile sofferenza che la crisi porterà sui conti pubblici, di essere accompagnata da un rinnovamento del Paese, più sicuro nei suoi edifici, con città più efficienti, razionali ed economiche dal punto di vista energetico, ma soprattutto capaci di sviluppare, anche attraverso la loro trasformazione estetica e funzionale, con la differenza tra un ricco centro e una periferia degradata fortemente attenuata quando non eliminata, un modello più accettabile di sviluppo economico, di compatibilità ambientale e, in ultima analisi, di giustizia sociale.

Leggilo subito online o con la nostra App

SCARICA LA COPIA DIGITALE