Sono venticinque anni esatti da “Srebrenica”. Una di quelle parole che, da sola, dice tutto. Dice della guerra, dice della morte, della sofferenza inenarrabile che uomini possono impartire ad altri uomini; dice della crudeltà e dell’odio cieco e insensato che annebbia le menti. Dice, soprattutto, di pulizia etnica, di genocidio anzi, perché di questo si tratta: Srebrenica fu un genocidio. Era dall’epoca nazista che questa parola non riecheggiava in Europa e negli anni del secondo dopoguerra solo quanto successe in Cambogia e Ruanda è stato equiparato a ciò che avvenne in quell’angolo di Bosnia Erzegovina. È una sentenza della Corte internazionale di giustizia del 2007 a dirlo, a sancire anche formalmente ciò che era fin troppo evidente. L’azione portata avanti dalle truppe paramilitari serbo-bosniache non fu un’azione militare come le altre. Le distruzioni, le stragi, gli stupri sistematici cominciati già dalla primavera del 1992 lungo tutta la valle della Drina, nell’est del Paese al confine con la Serbia, e protrattisi fino a luglio del 1995 con la presa di Srebrenica (11 luglio), non fu solo un’operazione di guerra. Fu un genocidio, ovvero il tentativo ideato, pianificato e pervicacemente eseguito di annientare un’intera etnia, quella dei bosgnacchi, i bosniaci musulmani.

Un “genocidio al rallentatore” come fu definito da un rapporto stilato da una commissione inviata dal Consiglio di sicurezza dell’Onu nel 1993 per verificare il rispetto della risoluzione con cui l’Onu stessa aveva dichiarato Srebrenica “safe area”: questo fu, infatti, uno stillicidio durato quattro anni. A Srebrenica, una cittadina di poco più di trentamila abitanti, confluirono tra il 1992 e i primi mesi del 1993 i profughi provenienti da tutta la valle della Drina. Sono centinaia i piccoli borghi a maggioranza musulmana distrutti e “ripuliti”. In pochi mesi questo piccolo centro raddoppia la sua popolazione e viene circondato dalle truppe di Mladic che per l’occasione si avvale anche delle milizie paramilitari di Arkan, le famigerate tigri, e di quelle non meno spietate di Seselj, le aquile bianche. Srebrenica si trova, d’improvviso, completamente isolata, in una condizione che ricorda tragicamente quella di Sarajevo con l’aggravante che, qui, non ci sono telecamere e il mondo ignora, o finge d’ignorare quanto vi accade: le notizie arrivano col contagocce rimbalzate dai pochi radioamatori locali che, a fatica, riescono a comunicare con l’esterno e a raccontare il dramma che si vive in città.

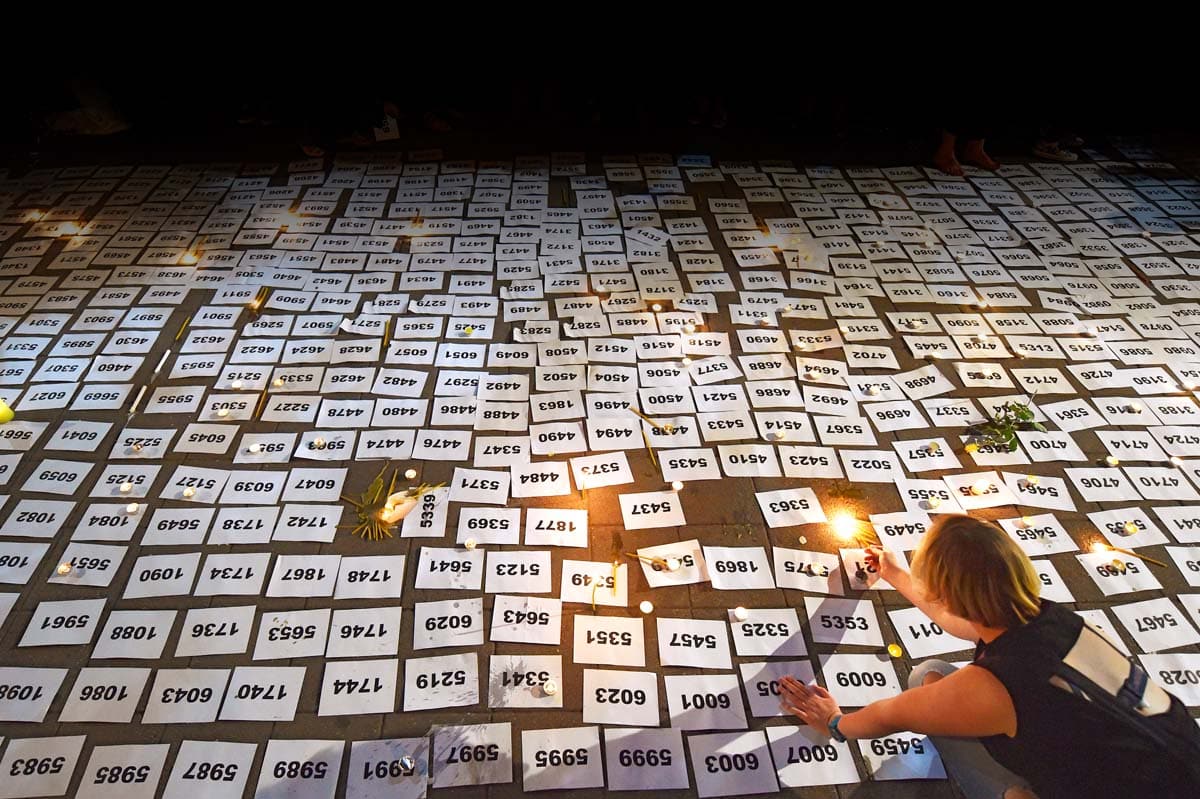

Srebrenica diventa uno zoo a cielo aperto, un girone di dannati, con migliaia di abitanti in gabbia costretti a resistere in condizioni indegne. Per anni si vive una sorta di sospensione temporale, tra tentativi velleitari e l’ignavia o, peggio ancora, la malafede della comunità internazionale: la Srebrenica sacrificata sull’altare della realpolitik è più che un sospetto. Il resto è storia nota: i caschi blu olandesi dell’ineffabile colonello Karremans che sorseggia rakja con Mladic prima di abbandonare la popolazione al proprio destino, le femmine separate dai maschi, le prime spesso violentate, i secondi ammazzati sommariamente a migliaia, adolescenti e anziani inclusi. Secondo le stime più attendibili in quei giorni di luglio furono uccise quasi 8.500 persone: 6.600 di queste hanno già trovato riposo nel cimitero – memoriale di Srebrenica – Potocari, ma la conta si aggiorna di anno in anno con il ritrovamento di nuove fosse comuni e con il riconoscimento, grazie all’uso del Dna, di nuove vittime. Quello della sepoltura solenne delle nuove persone identificate è il cuore vero delle commemorazioni annuali e non potrebbe essere altrimenti: un rito che si ripete sempre uguale a sé stesso, come si conviene ai riti che meritano d’essere officiati.

Quest’anno, tuttavia, le restrizioni imposte dalla crisi pandemica hanno costretto gli organizzatori a adattare il programma alle raccomandazioni di tutela sanitaria. Non ci sarà la tumulazione dei corpi, dunque, ma ci sarà la dzenaza, la preghiera funebre islamica, così come la marcia della pace e il raduno dei veterani della ventottesima divisione dell’Esercito di Bosnia, quella che liberò Srebrenica nella seconda metà del 1995. Ci sarà, novità questa, una conferenza dal titolo “Negazione e trionfalismo: origine, impatto e prevenzione”. Il tema della negazione sarà la vera sfida degli anni prossimi, infatti. La contro-narrazione, la falsificazione della storia e la distorsione dei fatti sarà il nemico da battere domani. Lo è già oggi, a dir la verità. A nulla sono servite, infatti, le condanne a vita del responsabile politico di quella carneficina, Radovan Karadzic, né di quella del suo braccio armato, l’uomo che sul campo la perpetrerò con inenarrabile crudeltà, Ratko Mladic. La sentenza di secondo grado – e quindi definitiva – a Karadzic è arrivata lo scorso anno tra gli abbracci e le lacrime delle donne di Srebrenica, una specie di catarsi, una liberazione e la sensazione che finalmente fosse stata fatta giustizia: ergastolo. Quella definitiva a Mladic è prevista per la fine di quest’anno, invece: sulla sua testa la conferma del pronunciamento di primo grado, ergastolo, e le parole come pietre del giudice Alphons Orie che la accompagnarono: «i crimini commessi da Mladic si collocano tra i più atroci conosciuti dall’umanità».

Un rapporto del maggio di questo anno curato da Monica Green per conto dello Srebrenica Memorial Center evidenzia quanto il processo di contro-narrazione si esplichi, oggi più che mai, con mille modalità, parallele tra loro, ma infine convergenti verso il comune obiettivo: la negazione. È in questo alveo che si inseriscono, ad esempio, le dichiarazioni di Milorad Dodik, membro serbo della presidenza tripartita della Bosnia, per il quale Srebrenica «è la più grande impostura del XX secolo». Si deve allo stesso Dodik, d’altronde, l’annullamento del Rapporto su Srebrenica del 2004, documento che rappresentava un primo riconoscimento ufficiale delle responsabilità serbo-bosniache del massacro, così come la nomina a capo di una nuova commissione di inchiesta su Srebrenica di uno storico israeliano, Gideon Greif, già noto per aver pubblicamente espresso dubbi sulla natura genocidiaria di quei fatti. C’è, poi, la minimizzazione degli accadimenti, il tentativo di screditare le ricostruzioni numeriche, il riconteggio dei morti al ribasso, sganciato dalla realtà: ed è amaramente significativo che sia proprio il sindaco di Srebrenica, il serbo-bosniaco Mladen Grujicic, a definire “false” molte delle tombe del memoriale.

Ma il processo revisionista si alimenta, anche, sostenendo la teoria della supposta cospirazione internazionale secondo la quale la Serbia, per qualche ragione, avrebbe contro il mondo intero. Ma non è tutto: c’è la glorificazione dei criminali di guerra che prevede, nella sua logica perversa, persino l’inversione dei ruoli tra vittima e carnefice e lo sdoganamento dei simboli nazionalisti serbi più impresentabili. Si dedicano piazze, vie, monumenti al personaggio di turno, esaltandone il carisma e la statura, negandone le responsabilità: sono diverse quelle che omaggiano Mladic e Karadzic, ma non solo. In questo filone si deve anche includere la discussa assegnazione del Premio Nobel per la Letteratura 2019 a Peter Handke, apologista dell’ex presidente serbo, Slobodan Milosevic, e autore di scritti in cui attribuisce alla mano degli stessi bosniaci musulmani un altro degli episodi simbolo della guerra in Bosnia: la strage del mercato di Markale.

È un dato di fatto, ormai, che la contro-narrazione di Srebrenica abbia fatto breccia non solo in ampi settori della società civile serba e serbo-bosniaca ma persino nell’ambito di diversi circoli accademici e intellettuali delle destre occidentali, al punto che la negazione del genocidio non è mai stata così diffusa e socialmente accettata. Ed è per questo che le commemorazioni di Srebrenica sono, ieri come oggi, un atto quanto mai necessario. Non è solo una questione di giustizia sociale e di doverosa aderenza alla realtà storica: certo la negazione appare, innanzi tutto, come un intollerabile supplemento di sofferenza somministrato ai sopravvissuti. Ma c’è qualcosa di più e di diverso: negare significa creare il substrato ideale per la recrudescenza dell’odio, per l’innesco di nuove future violenze e, non sia mai, di una nuova “Srebrenica”. Ovunque sia.

Per approfondire, leggilo subito online o con la nostra App

SCARICA LA COPIA DIGITALE