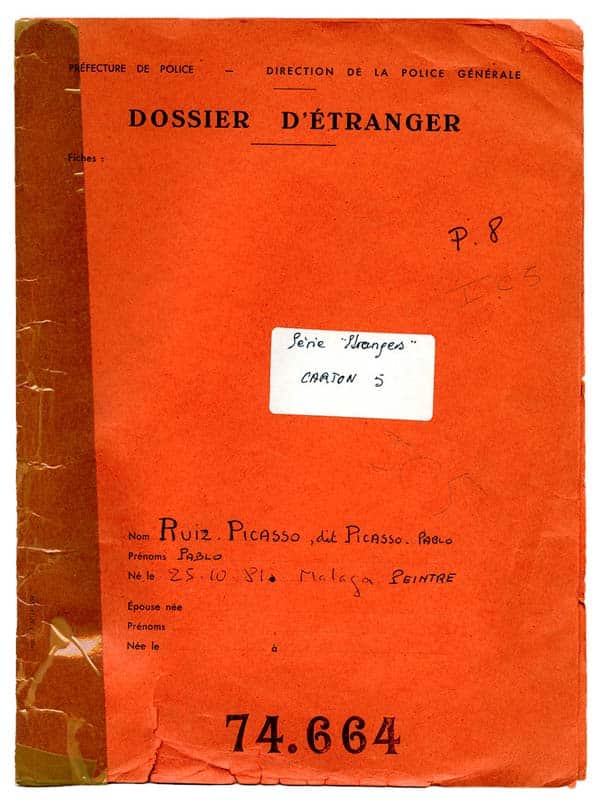

Sebbene avesse anni 30 nel 1914, non ha prestato servizio militare nel nostro Paese durante il conflitto… Si è fatto una posizione che gli ha consentito in qualità di “pittore sedicente moderno” di guadagnare milioni e di acquisire la piena proprietà di un castello nei pressi di Gisors, ma ha continuato a coltivare idee estremiste pur orientandosi verso il comunismo». Così la polizia francese “schedava” e teneva d’occhio Picasso. E non si trattò di un solo episodio.

Con uno sguardo nuovo, attento alla storia sociale dell’arte, la mostra Picasso, lo straniero, fino al 2 febbraio a Milano, offre molti spunti inediti per rileggere l’opera del genio malagueño che per tutta la sua vita, nonostante la fama, visse da straniero in Francia, sempre sotto lo sguardo coercitivo della polizia francese e quello negante dell’accademia. Picasso tre volte outsider, perché spagnolo senza cittadinanza in Francia, perché artista di avanguardia, perché fondamentalmente anarchico e poi comunista. Ma che al contempo seppe fare del suo essere straniero una personale identità di ricerca.

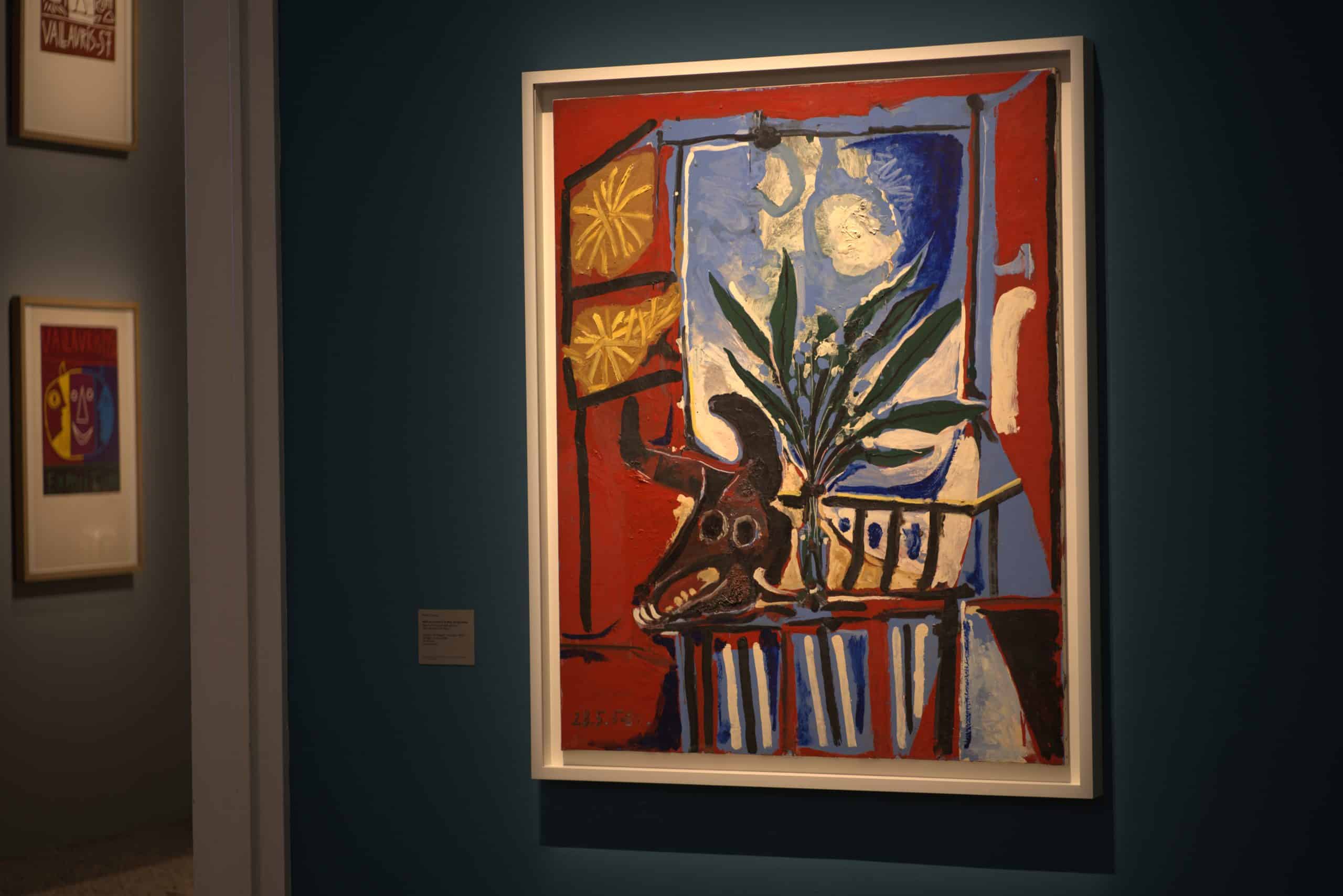

Su questo ci dice molto la mostra in Palazzo Reale. Un luogo scelto non a caso poiché nel 1953 ospitò Guernica per volontà dello stesso Picasso come auspicio di pace duratura.

Curata da Annie Cohen-Solal e Cécile Debray, Picasso, lo straniero intreccia storia e arte e ci interroga riguardo al presente e alla xenofobia di un’Europa che respinge i migranti e di una Italia che nega anche la cittadinanza a molti giovani con background straniero, nati e cresciuti qui.

Ne abbiamo parlato con Annie Cohen Solal, autrice dell’appassionata e innovativa biografia Picasso, una vita da straniero (Marsilio) – 500 pagine che si leggono come un romanzo storico – e curatrice della mostra di Milano: una mostra davvero importante e che, pregiudizialmente, prima ancora che aprisse, è stata attaccata da destra su Libero proprio perché coglie nel segno riguardo al tema dell’arte, della relazione con l’altro e dei diritti umani. «Ho contestato quel servizio di Libero inviando loro una lettera. E mi fa piacere poter rispondere anche qui su Left perché io non posso concepire il mio lavoro senza un impegno politico», ci dice Annie Cohen Solal al telefono.

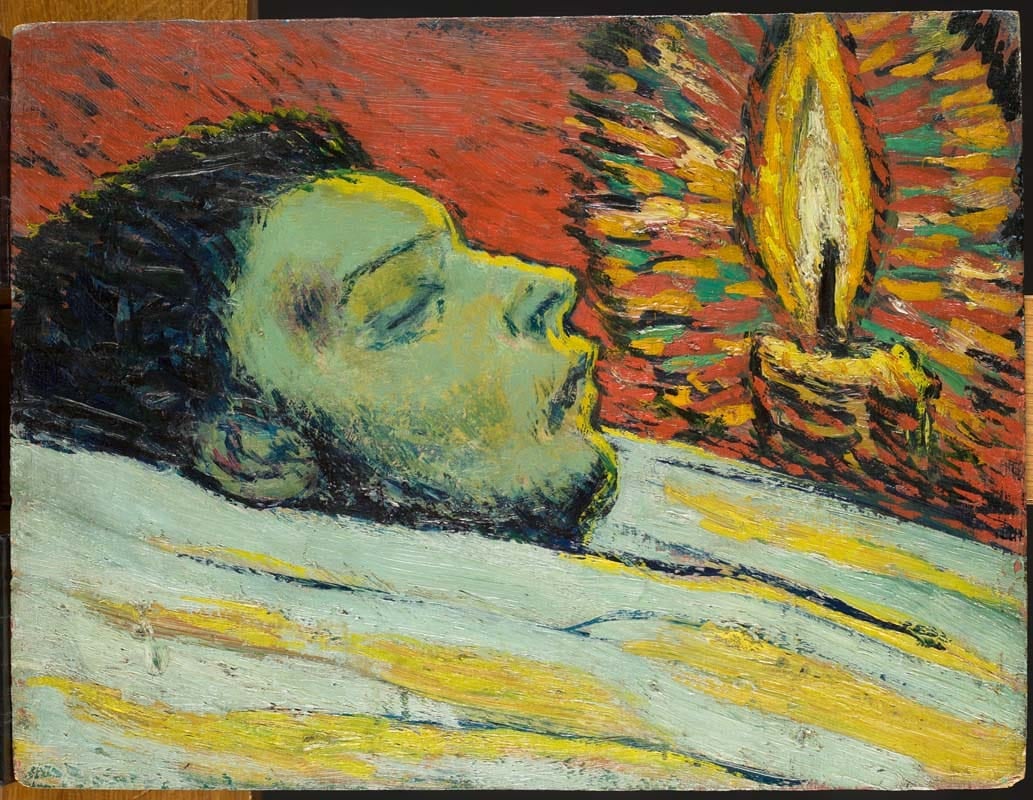

«Come storica faccio ricerca per far emergere questioni che hanno a che fare con il presente. E il tema dei diritti umani dei migranti ci riguarda da vicino, oggi più che mai», dice la studiosa stigmatizzando come inaccettabili le esternazioni di Salvini e di Vannacci, a cominciare da quelle del generale sulla pallavolista della squadra nazionale Paola Egonu. Ma al contempo bisogna essere attenti a «non sovrapporre passato e presente». E allora torniamo alla storia e in particolare a quella di Picasso e all’immagine inedita che di lui esce da questa esposizione che si apre con la potente rappresentazione di emigrati catalani, rappresentati dal pittore spagnolo come apparivano allo sguardo sospettoso della polizia francese e con il drammatico ritratto dell’amico Carlos Casagemas che si era suicidato a Parigi nel 1901.

Annie Cohen Solal dal suo lavoro emerge un’immagine di Picasso molto diversa da quella mitografica, cosa ci può raccontare di più della sua ricerca?

Quello che ho voluto raccontare, documentandolo, è che Picasso non è quel personaggio stravagante, onnipotente e mitico che ci è stato tramandato. Cominciò il suo percorso nell’arte a 19 anni cercando di fare bene il proprio lavoro. Come molti prima di lui (a cominciare da Pietro Vannucci, il Perugino, che si recò a Firenze per farsi strada, di cui racconta Vasari) Picasso giovanissimo si trasferì a Parigi. Il suo fu un viaggio professionale. È un classico: il pittore che lascia la città natale per sviluppare il proprio talento. Picasso, nato a Malaga, sapeva di essere un genio. Pensò che Parigi fosse l’unico posto dove avrebbe potuto far crescere la propria arte. E vi andò per cercare migliori condizioni di lavoro, come fanno tanti migranti.

Il suo approccio da storica come cambia la lettura del percorso picassiano?

Io mi occupo di storia e sono entrata nella materia da un altro punto di vista rispetto a quello dei critici e degli storici dell’arte che perlopiù si occupano solo di estetica. Io penso che l’opera d’arte sia il frutto di una intera vita, non un fatto estemporaneo che compare improvvisamente. L’opera ha che fare con il vissuto profondo dell’artista ma anche con l’ambiente sociale. A questa conclusione sono arrivata affinando strumenti da storica, sociologa, antropologa.

Ed è così che, approcciando Picasso in questo modo nuovo, ha scoperto cose su di lui che altri non avevano visto?

Molti storici dell’arte si sono fossilizzati su questioni per me astratte, come per esempio la datazione del cubismo analitico. A me non importava molto di questi dettagli.

Cosa l’ha incuriosita rispetto alla storia di Picasso, cittadino francese senza cittadinanza?

Mi interessava proprio questo suo status. Picasso all’inizio era uno straniero, schedato come anarchico fin dal 1906; era leader dell’avanguardia cubista ed era attaccato per questo. Era un artista mercuriale che temeva lo Stato francese che aveva confiscato le sue tele cubiste durante la prima guerra mondiale. Si era sentito amputato perché la Francia era xenofoba. Molte ondate di xenofobia attraversarono la Francia dal 1900 fino al 1944. Lui ne fu uno dei bersagli. Ma a ben vedere Picasso non fu mai vittima, navigò brillantemente, perché accanto al suo genio artistico si può scorgere una strategia politica. È questo che ho voluto raccontare.

La sua ricerca di archivio, tradotta nel suo libro inchiesta, Picasso, una vita da straniero, ci ha permesso di conoscere l’odissea che l’artista visse in Francia da giovane immigrato, schedato, guardato con sospetto, costretto a vivere in condizioni di precarietà. Tutto ciò per il solo “crimine di essere straniero”?

È vero che lui visse un’odissea in Francia da giovane immigrato, guardato con sospetto dalla polizia che lo obbligava ogni anno ad andare a rinnovare la carta di soggiorno. Una odissea continuata anche molti anni dopo. Nonostante il successo, Picasso non fu mai del tutto accettato e integrato. I musei francesi rifiutarono a lungo le sue opere.

Lei ha scoperto il rapporto della polizia per il quale fu rigettata la richiesta di naturalizzazione che Picasso aveva avanzato nel 1940 quando rischiava la vita in quanto repubblicano e anarchico. Un misto di xenofobia e invidia o cosa altro spinse il poliziotto Emile Chevalier a stilarlo? Ci mise del suo o rappresentava un diffuso modo di pensare?

Direi entrambe le cose. Il fatto più scandaloso è che fosse un poliziotto qualunque ad avere un potere così esorbitante nel contestare a Picasso il fatto di aver vissuto “tranquillamente” durante gli anni di guerra. Chevalier lo addita come «questo straniero». E lo fa quando era già il più grande pittore del Novecento. Sei mesi prima era stato indicato dal direttore del Moma di New York come il genio del secolo. Ma questo è lo sguardo annullante della polizia: ti trasforma in ciò che tu non sei. Jean-Paul Sartre parlava dell’altro che ti impone un’immagine che non è la tua. È una forma di essenzialismo, perché tu devi diventare ciò che vuole lo sguardo altrui. Non ha nome mai lo straniero! È questo è inaccettabile, sia che si chiami Picasso o con altro nome.

Intanto nonostante il clima di ostilità Picasso continuava a fare ricerca?

Non smise mai. Penso però che il periodo più bello della sua vita per quanto riguarda la ricerca sia stato quello del cubismo, dal 1907 al 1914, quando collaborò con Georges Braque reinventando il vocabolario della pittura e della scultura, superando i limiti accademici. Picasso sentiva tutto, capiva tutto. Sapeva di Einstein e della relatività, sapeva di Bergson e della sua concezione del tempo in relazione al vissuto, sapeva delle novità del cinema, della letteratura, per non dire dell’arte. Ma avvertiva anche il precipizio della vecchia Europa che stava crollando.

Se parliamo della Francia, al fondo, a mio avviso, è sempre rimasta una monarchia. All’epoca di Picasso dominavano due istituzioni fortissime: la polizia anti stranieri che controllava i confini e l’accademia delle belle arti che difendeva la purezza del gusto francese contro l’avanguardia. Da questo punto di vista Picasso era senza appello, perché non solo era uno straniero, ma anche un artista di avanguardia. Quando non aveva alle costole la polizia, incontrava il muro dell’accademia. Perciò gli fu negato l’ingresso nei musei francesi. Basti dire che solo due musei prima del 1950 avevano un paio di sue opere, che lui gli aveva regalato. I musei francesi perlopiù estremamente tradizionali si erano rifiutati di integrare l’arte di Picasso nelle loro collezioni.

Come ha smascherato il poliziotto Chevalier?

Intanto mi lasci dire che sono stata molto contenta di esserci riuscita. Su un documento che sbarrava la strada a Picasso c’era una firma, ma non si leggeva. Grazie all’aiuto di un amico specialista di storia amministrativa della polizia siamo risaliti al suo nome. Rivelatore è il dossier a carico di Chevalier: era così razzista, così petenista che fu epurato. Ma ho scoperto anche che era un pittore mediocre, tradizionalista, che vendette le sue tele ai nazisti.

In questo scoop l’ha aiutata la sua formazione in sociologia della vita quotidiana?

Ho studiato storia con percorsi tradizionali, ma poi mi sono formata anche in America con Erving Goffman che si occupava anche di micro sociologia della vita quotidiana. Mi interessano i segni deboli, che in realtà dicono molto. Un po’ come Carlo Ginzburg con il suo paradigma indiziario.

E il primo indizio è stato il ritratto picassiano dei catalani ora incipit della mostra?

Li rappresenta come tipi poco raccomandabili, che non inviteresti a casa. Picasso ci restituisce creativamente lo sguardo che posava su di loro la polizia. I catalani emigrati gli dettero le chiavi di Parigi ma furono anche coloro che involontariamente accesero gli sguardi della polizia su di lui, perché ne condivideva il destino. Uno straniero non ha scelta, dove va se non conosce nessuno? Va dagli amici e loro vivono in un quartiere periferico, molto povero. E all’inizio della sua carriera Picasso visse con loro in condizioni molto dure, ma senza mai lamentarsi. Non fece mai sapere a nessuno nemmeno della richiesta di naturalizzazione. È un insegnamento fortissimo. Per questo mi piace Picasso. Una persona non deve mai diventare vittima, mai. Deve rimanere sempre soggetto agens della propria vita, deve continuare la ricerca. È una lezione di vita, una lezione politica.

La particolare sensibilità con cui Picasso scelse come soggetti della sua pittura saltimbanchi, poveri zingari, prostitute deriva anche dall’elaborazione della propria esperienza di vita e in che modo?

La prima parte della vita di Picasso a Parigi è determinata e definita dai suoi incontri. Dopo quello con i catalani tentò strategie di integrazione. La prima cosa che fa? Cambia cognome. Il suo nome di battesimo era Ruiz Picasso Pablo. Sceglie Picasso, il cognomedi origine genovese di sua madre. In Francia c’erano molti Ruiz spagnoli ma erano marchiati come anarchici. Molti di loro erano stati cacciati dalla polizia di Barcellona e si erano rifugiati a Parigi. Gli anarchici erano additati come molto pericolosi perché proprio un anarchico, Sante Caserio, aveva ucciso il presidente della Repubblica francese nel 1894. Per questo Picasso cominciò ad allontanarsi da loro ma continuò a frequentare poeti, emarginati, gente che condivideva la sua posizione sociale. C’è un interessante filone dei Subaltern Studies in particolare consiglierei di leggere ciò che ha scritto Dipesh Chakrabarty proprio su Picasso.

Cosa ne emerge in particolare?

Che la prima protagonista della vita di Picasso fu la città di Parigi che si apriva ai creatori, che ne aveva bisogno, ma li controllava attraverso la polizia. C’era questo doppio movimento di cui Picasso era consapevole. In questo quadro divenne amico di Max Jacob e di tanti altri coetanei che condividevano la stessa condizione di marginalità. A Montmartre andavano al circo per vedere i saltimbanchi. Nel 1905 Picasso ne fece il soggetto principe della sua pittura. Ne racconta la bellezza, ma anche la verità, la fatica, la stanchezza, basta pensare al celebre quadro La famiglia dei saltimbanchi conservato alla National Gallery di Londra. A mio parere Picasso è un pittore filosofico. Non rappresenta i saltimbanchi di per sé, rappresenta la xenofobia, è questo il tema del mio libro. Ci rivedo la storia di don Chisciotte, di Ulisse, dei migranti fuggiti, dei profughi che hanno fatto la nostra storia. Siamo noi i loro eredi, di contro ai perbenisti. Picasso nutriva una profonda empatia verso di loro.

È proprio così. E poi senza dire nulla a nessuno decise di lasciare Parigi nel 1955 per andare a vivere nel Sud e non tornare più nella capitale. La Francia è un Paese iper centralizzato, a lui non interessava. Decise di andare a vivere con gli artigiani, fu sempre loro amico e sodale, come lo era stato con i saltimbanchi e altra gente emarginata. Andò a scuola dagli artigiani e divenne il più grande ceramista del mondo. Si tuffò in uno spazio di cultura molteplice, scelse il sud invece della capitale, gli artigiani e non gli accademici, il multiculturalismo contro la rigidità. Così si è reinventato fino a 92 anni.

Il suo interesse verso lo straniero fu una marcia in più che gli permise di rivoluzionare l’arte, per esempio aprendosi all’estetica “antigraziosa” e “irrazionale” dell’arte africana e di altre civiltà?

Ma sì, totalmente, perché lui era curiosissimo. Mise insieme una collezione incredibile di arte africana che ora si trova al museo Picasso a Parigi. Era curioso di tutto, era come una spugna. C’era un aspetto sciamanico nell’arte africana che gli piaceva moltissimo.

La sua continua ricerca del rapporto con il diverso da sé e sconosciuto come si dipanò nella dialettica, talora sanguinosa, con l’immagine e l’identità femminile?

Non possiamo dimenticare che Picasso era un maschio nato venti anni prima del Novecento in una provincia del sud dell’Europa. Aveva la cultura dei maschi del suo tempo e del suo Paese di nascita, niente di meglio niente di peggio. È stato detto da qualcuno che era il Weinstein dell’arte, (mi riferisco al produttore contro il quale si è scatenato il movimento femminista #MeToo). Io non penso che il paragone sia calzante. Picasso non era un violentatore di ragazze. Era ed è una persona che ha avuto molteplici relazioni, ha avuto una moglie tradizionalissima, Olga, e un’amante Marie Therese, con cui ebbe una figlia, di cui si occupò molto. Poi l’incontro con Dora Maar con cui ha fatto Guernica. Ha sempre riconosciuto i figli.

Picasso era attratto dalla poesia in quanto – come la sua pittura – rompe la gabbia della razionalità cercando l’invisibile, ciò che più profondo. Il suo amico Apollinaire, come lei ricorda, profetizzava: «I poeti avranno una libertà finora sconosciuta”. La mostra di Mantova Picasso, poesia e salvezza come declina il rapporto di Picasso con la poesia?

Intorno a Picasso ci sono sempre stati poeti in ondate diverse: prima Jacob e Apollinaire. Poi nella seconda onda, dal 1917, Cocteau, con la terza onda i surrealisti Breton, Éluard e altri. Nella mostra di Mantova risuona la poesia di Prévert “La passeggiata di Picasso”. La facciamo ascoltare con la voce di Yves Montand. E ci sono poesie dappertutto. Nel 1935 Picasso si trovò ad affrontare una crisi enorme e divenne a suo modo poeta: uno che non parlava bene francese, che non l’aveva mai studiato si buttò nella poesia come uno si tuffa nel mare, perché era una nuova forma di espressione in un momento in cui si sentiva bloccato come persona e professionalmente. Allora diventò poeta dada e si può seguire come avvenne questa trasformazione. A questo proposito c’è un suo verso potente che recita «sta nevicando al sole». Si può vedere come cambiò la sua grafia e come nacquero i suoi libri illustrati, a cominciare da quello potentissimo dedicato al Capolavoro sconosciuto di Balzac.

Infine riguardo all’allestimento di Milano, diverso dai precedenti di Parigi e soprattutto da quello di New York alla galleria Gagosian, come lo ha immaginato?

La mostra milanese intreccia opere e storia come a Parigi. Nella galleria Gagosian hanno voluto lasciare fuori la storia, le tele erano presentate su pareti bianche. Qui invece ci sono film, documenti, fotografie, voci. L’ho costruita come un’opera alla Scala, in cui risuona anche la voce della madre di Picasso. Sono orgogliosa di aver trovato le sue lettere. Vorrei che la mostra fosse un’emozione, in certo senso una metamorfosi per ognuno, un percorso da cui uno esce dicendo “ho capito, devo farmi rispettare, devo lottare, devo trovare soluzioni”. Vorrei che fosse una iniezione di vita.

Dal 27 febbraio – 29 giugno la mostra approda al Museo del Corso a Roma . Con oltre 100 opere con un nucleo inedito dedicato alla primavera romana del 1917