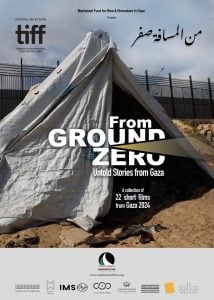

Anche quest’anno il MedFilm Festival, giunto ormai alla sua trentesima edizione, si è rivelato una preziosa vetrina per cinematografie poco note al largo pubblico, spesso confinate al circuito dei festival minori, ma che a volte riescono a stupire proprio per la loro capacità di raccontare il mondo e la realtà che ci circonda da un punto di vista diverso. Rashid Masharawi, ospite abituale della rassegna cinematografica (tanto che il MedFilm Festival compare tra i produttori del lungometraggio in questione), quest’anno, oltre al suo film, ha presentato anche From ground zero, una serie di cortometraggi realizzati con mezzi di fortuna a Gaza dopo e durante (non sono ancora cessati) gli incessanti bombardamenti israeliani che sta facendo il giro dei festival e delle rassegne di cinema di tutto il mondo.

Passing dreams è stato presentato in anteprima europea (l’anteprima mondiale è stata al Cairo International film festival) nel corso dell’edizione del festival che si è concluso a Roma. Questo film del cineasta palestinese Rashid Masharawi (nato nella striscia di Gaza), ambientato nella Cisgiordania e ad Haifa è stato concepito e realizzato prima del 7 ottobre; non è, quindi, in alcun modo legato ai recenti e tragici eventi che sono seguiti a quella infausta data. Il lungometraggio in questione, sceneggiato e prodotto dallo stesso regista, è un “road movie” girato tra mille difficoltà in un campo profughi, a Betlemme, a Gerusalemme e ad Haifa.

Il protagonista è Sami, un ragazzino di dodici anni che vive in un campo profughi, e che aveva ricevuto in regalo da un parente un piccione. Ma quando scopre che l’uccello è fuggito, pensando che fosse volato dai precedenti proprietari, decide di andarlo a cercare seguendo l’ipotetica rotta del suo “viaggio a ritroso”. Riesce a convincere un suo zio, che ha un piccolo laboratorio di oggetti sacri, di portarlo dal precedente proprietario, che si trova a Betlemme, dove lo zio deve andare a fare una consegna per la sua attività. La cugina del piccolo, una ragazza adolescente, convince il padre a far salire anche lei sul furgoncino e partire per questo viaggio, che si rivelerà molto più lungo del previsto.

Comincia così un lungo periplo in un territorio insidioso, su strade sterrate piene di posti di blocco, costeggiate da invalicabili muri, nel quale la tensione è palpabile e potrebbe esplodere in ogni momento. Passando da un proprietario all’altro, malgrado tutte le difficoltà, il pulmino dello zio arriva ad Haifa, città da dove proviene il piccione.

La vicenda al centro della narrazione ha una trasparente valenza simbolica (anche la famiglia dello zio proprietario del furgone proviene da Haifa), ma il regista sceglie di non accentuare gli aspetti tragici, cercando piuttosto di mettere l’accento sul “modus vivendi” dei palestinesi nella West Bank, sulle loro strategie di sopravvivenza, sui sogni e sulle speranze di un ragazzino che cresce in un campo profughi. Perché, malgrado tutto, a quanto pare, è possibile coltivare la speranza e il sogno di una vita migliore anche in circostanze così avverse (lo spettatore avverte chiaramente una senso di claustrofobia causato dal uno spazio sempre chiuso da muri e pattugliato continuamente da soldati e poliziotti).

Nel corso dell’incontro con il pubblico, il regista ha raccontato le difficoltà di girare in luoghi in cui l’accesso è reso quasi impossibile ai palestinesi da continui controlli, posti di blocco e divieti (a maggior ragione a una troupe cinematografica palestinese). È stato possibile portare a termine le riprese solo grazie a “l’arte di arrangiarsi” e di improvvisare per superare le difficoltà. Masharawi racconta che, malgrado la sceneggiatura fosse stata scritta due anni prima, durante le riprese dovevano avere sempre a disposizione un piano B e C per fronteggiare possibili imprevisti (alcune volte le riprese, non autorizzate, erano avvenute in luoghi in cui erano espressamente vietate), tutto ciò complicato dal fatto che la gran parte degli attori del cast non erano professionisti. Infatti, anche se la narrazione del film è racchiusa interamente in una giornata, le riprese sono durate due mesi e una delle maggiori difficoltà è stata proprio mantenere l’uniformità della recitazione per tutta la durata delle riprese da parte degli attori esordienti.

La poetica neorealista, più che una scelta, è stata quindi una necessità dettata dalle circostanze. Ma il risultato è un film assolutamente godibile, a tratti persino divertente, sempre e comunque comprensibile a un pubblico di tutte le generazioni.

«Io provo sempre a rappresentare fedelmente i caratteri delle persone. Chi non conosce il contesto, scopre solo i grandi eventi che arrivano ai telegiornali. Ma i palestinesi in realtà hanno un grande senso dell’ironia, scherzano spesso e lo fanno anche su sé stessi. E fare un film con questo tono, è un atto di resistenza. Spesso viviamo situazioni assurde e quindi ci comportiamo in maniera assurda. Quando scrivo, mi piace lasciare spazio alla nostra cultura, alla nostra attitudine. Il cinema può portare avanti la storia, presentare un’identità. Io voglio mostrare la nostra, per proteggerla» – ha dichiarato il regista in una recente intervista.

Il lungometraggio in questione racconta la realtà di tutti i giorni di persone, uomini, donne e bambini, costretti a fare i conti con una entità statale che promuove in ogni modo e con ogni mezzo la loro segregazione (e, se necessario e/o più conveniente, anche la loro eliminazione fisica). Certamente un film da solo non può risolvere, nemmeno in minima parte, la questione israelo-palestinese (sempre che sia possibile farlo). Ma, nella sua apparente innocenza, questo film può aiutarci a capire come e quanto, in verità, la Storia con la maiuscola sia solo un intricato intreccio di storie private, di azioni e reazioni personali, di singole scelte e che quindi, almeno in teoria, una scelta diversa è sempre possibile.

Anche se può sembrare un paradosso, raccontare il nostro presente nell’epoca dei social, in cui l’accesso a qualsiasi informazione in tempo reale appare scontato, non è affatto facile. Vedendo un film come questo ci si accorge molto semplicemente di quanto ne sappiamo poco di quello che effettivamente succede in Medio Oriente, malgrado i notiziari negli ultimi due anni non manchino di riportare notizie provenienti da quella martoriata regione. Ma è proprio questa grande quantità delle informazioni, a cui presto l’opinione pubblica si assuefà, che quasi subito non sortisce più alcun effetto (e proprio questo è il caso del Medio Oriente o dell’Ucraina). Ma questi coraggiosi cineasti palestinesi ci hanno dimostrato che è possibile realizzare una narrazione filmica anche con mezzi tecnici di fortuna e malgrado i divieti, capovolgendo così il paradigma quantitativo dell’informazione con la qualità di singole storie, attraverso le quali possiamo vedere con i nostri occhi quello che succede dietro un muro (come quello che divide i territori palestinesi). Così, attraverso il dramma di un ragazzino che ha smarrito il suo piccione, riusciamo comprendere quello di un intero popolo, di una terra contesa e martoriata e di un conflitto che va avanti da oltre settant’anni.

L’autore: Lorenzo Pompeo è slavista, traduttore, scrittore e docente universitario. È appena uscito il suo nuovo testo teatrale “La caduta di Gomerosol” con la premessa di Marco Belocchi