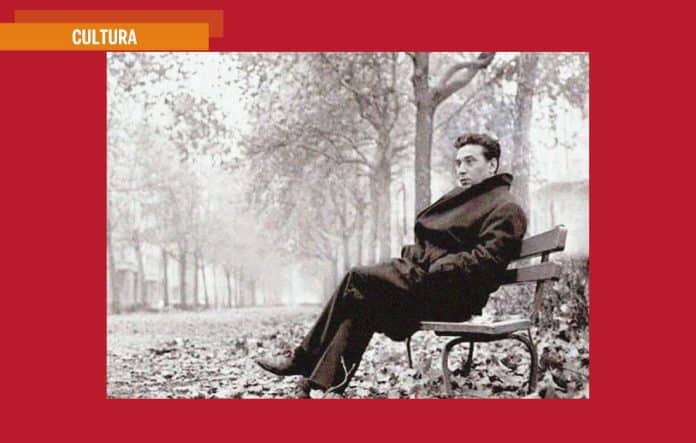

Tempesta Matteotti di Luisa Mattia, pubblicato da Lapis, non è solo un libro per ragazzi dagli 11 anni in poi, come dice la quarta di copertina. E non è nato solo per ricordare – nella ricorrenza del centenario del suo omicidio – un uomo, Giacomo Matteotti, che ha difeso con coraggio e onestà la democrazia e la libertà, pagando con la vita la sua opposizione radicale al fascismo.

«Il libro è nato su iniziativa di un giovane redattore della casa editrice, poco più che trentenne», racconta l’autrice, una delle penne più note, abili e felici dell’editoria per ragazzi, premio Andersen del 2008 come migliore scrittrice, Premio Ceppo per il suo contributo alla cultura per l’infanzia, autrice di Melevisione, l’Albero Azzurro e altri programmi prodotti da Rai Kids. «Un giorno, all’inizio del 2023, mi telefona e mi dice che stava riflettendo come, nell’editoria per ragazzi, si scrivono spesso libri dedicati a personaggi storici quasi sempre famosi e “cattivi”. E si chiedeva che fine avessero fatto i “buoni”. Mi chiese se per caso ne avevo in mente uno. Comincio a ragionarci e dopo qualche giorno gli propongo Giacomo Matteotti».

«Il libro è nato su iniziativa di un giovane redattore della casa editrice, poco più che trentenne», racconta l’autrice, una delle penne più note, abili e felici dell’editoria per ragazzi, premio Andersen del 2008 come migliore scrittrice, Premio Ceppo per il suo contributo alla cultura per l’infanzia, autrice di Melevisione, l’Albero Azzurro e altri programmi prodotti da Rai Kids. «Un giorno, all’inizio del 2023, mi telefona e mi dice che stava riflettendo come, nell’editoria per ragazzi, si scrivono spesso libri dedicati a personaggi storici quasi sempre famosi e “cattivi”. E si chiedeva che fine avessero fatto i “buoni”. Mi chiese se per caso ne avevo in mente uno. Comincio a ragionarci e dopo qualche giorno gli propongo Giacomo Matteotti».

Luisa Mattia spiega che non aveva però intenzione di scrivere una biografia su Matteotti. «Questa forma di scrittura ha delle caratteristiche ben precise. Deve essere ben scritta, certo, ma soprattutto deve essere documentatissima e, generalmente, mantiene una distanza tra il lettore e il testo, perché è oggettiva, ricostruisce i fatti di una vita, di una storia. Non era quello che mi interessava. Al contrario, avevo in mente una storia che si svolgesse negli ultimi mesi della vita di Matteotti fino alla sua morte, con al suo interno, accanto ai protagonisti realmente esistiti, Giacomo Matteotti e sua moglie Velia, personaggi di fantasia come Cesira, la giovane domestica e Augusto, il garzone di Remo, il fornaio di casa Matteotti, che in un primo momento si fa affascinare dalla rozza propaganda fascista. Volevo che il fascismo e la sua retorica avessero una loro concretezza così come era concreta ma non retorica la testimonianza di Matteotti contro Mussolini e il fascismo. Ho pensato quindi a un personaggio essenziale come Alvaro, il “cattivo” della storia, che si presenta come un “seducente educatore” del giovane Augusto. L’idea era quella di scrivere un libro su Matteotti che arrivasse al cuore dei ragazzi, che stimolasse i loro pensieri, che facesse accadere qualcosa dentro di loro».

L’editore, continua Luisa Mattia, ha accettato immediatamente e da quel momento la scrittrice ha cominciato a studiare tantissimo e a documentarsi. «Per mesi – dice – non ho scritto una riga e, più leggevo tutto quello che c’era su Matteotti, più rimanevo sorpresa dal fatto che di Matteotti si parla come di un martire, di un eroe, ma dimenticato. Cosa che trovo sconcertante perché di e su Matteotti esiste una documentazione vastissima. Tutti i suoi articoli, tutti i suoi discorsi parlamentari, le sue lettere sono accessibili a chiunque. Abbiamo intitolato a Matteotti piazze, abbiamo posto targhe ma su di lui è calato un silenzio colpevole come se fosse un personaggio difficile da gestire, soprattutto dopo la morte. Mussolini era perfettamente al corrente di tutto quello che era successo e ha perseguitato la sua famiglia per tanto tempo. Ha impedito alla moglie e ai figli di uscire dall’Italia, li ha messi costantemente sotto sorveglianza, i bambini andavano a scuola seguiti dalla polizia. Sicuramente era più spaventato da un Matteotti morto che vivo perché temeva potesse diventare il vessillo dell’opposizione. Per la ricorrenza della morte, si è parlato molto di Matteotti ma, in verità, si continua a saperne poco. Solo a Torino, in concomitanza con il Salone del Libro, quindi verosimilmente tra i più informati, quasi tutti sapevano chi fosse Matteotti. Altrimenti, in alcune ricerche emerge che tra i ragazzi, per esempio, che frequentano il liceo, la maggioranza ignora chi sia».

Leggere Tempesta Matteotti è un bagno di emozione. Non è un testo solo per ragazzi ma anche per gli adulti. Ogni riga e ogni pagina inesorabilmente cattura e fa riflettere. E’ un romanzo intenso, ci trascina nella vita quotidiana di un uomo con il suo coraggio, la sua ostinazione, i suoi affetti profondi, la sua tenerezza, l’amore per i figli, il rapporto straordinario con una donna che ha accettato, non senza inquietudine e dolore, una vita di lontananze continue, di pericoli, di paure.

Cosa ha ispirato questa costruzione della storia e del personaggio Matteotti?

«Una prima risposta è che ho fatto una scelta per far emergere maggiormente la figura di Giacomo. Ho letto con enorme stupore e mi ha veramente affascinato il carteggio tra Giacomo e la moglie Velia. Ho cercato di entrare nella loro vita, nel loro modo di pensare, nei loro affetti. Dal carteggio emerge un uomo deciso, consapevole, tenero, innamorato. Un padre più che moderno, considerando che siamo negli anni Venti del ‘900 e con un’attenzione nei confronti dei figli non proprio comune in quegli anni. Giacomo e Velia, nella loro breve vita insieme si sono scritti tantissime lettere. Lui ha 28 anni e lei 22 quando si sposano. Sono molto giovani anche se le fotografie dell’epoca ci restituiscono di loro un’immagine quasi severa. E vivono pochissimo insieme. Giacomo, soprannominato Tempesta per il suo carattere deciso e appassionato, sarà un fuggiasco per quasi tutta la sua breve vita per sottrarsi alle violenze delle squadre fasciste. La casa in cui entrano all’inizio del romanzo è la prima vera casa coniugale che possiedono lui e la moglie. Velia, in una delle tante lettere inviate al marito, aveva chiesto questo. Matteotti era sempre in fuga per evitare che moglie e figli subissero le stesse minacce, le stesse intimidazioni e aggressioni che lui continuamente subiva. Velia gli scrive che è consapevole dei rischi che potrebbero correre vivendo insieme, perché sa che lui continuerà a fare la sua attività politica e soprattutto a seguire le sue scelte. Ma allora perché stare lontani? scrive. Tanto vale trovare un luogo dove ritrovarsi e vivere insieme, con la consapevolezza che il rischio c’è ed è elevatissimo. Matteotti non è convintissimo ma alla fine troveranno un appartamento in quella che si chiamerà Via Pisanelli, al Quartiere Flaminio, adiacente al Ministero della Marina, all’epoca in costruzione. Non c’era nemmeno il Ponte che verrà costruito nel 1928 e successivamente dedicato a Matteotti».

Il romanzo ha un suo tempo, un ritmo che evolve costante nel seguire le vicende, calde e struggenti insieme, degli ultimi mesi della vita di Matteotti. Ci sono però tre momenti e poche pagine in cui il tempo sembra fermarsi e il lettore sospende il respiro. Matteotti morente parla in prima persona di quello che sta succedendo e leggiamo i suoi pensieri. È una narrazione forte: «Piegato su me stesso, gli occhi aperti. Il sangue è tanto, mi bagna la camicia, la giacca, i pantaloni. Loro mi stanno addosso». Si può raccontare ai ragazzi una morte simile? E come?

«Quando ho finito di scrivere il romanzo – risponde Luisa Mattia – , non avevo ancora scritto quelle parti a cui ti riferisci. Erano le più difficili, bisognava trovare il calibro giusto proprio perché mi stavo rivolgendo a dei ragazzi. Ma, proprio per il fatto di dovermi rivolgere a dei ragazzi, ho pensato che non potevo avere una misura censoria: quest’uomo è stato ucciso barbaramente. Però nei romanzi l’immaginazione ci consente di raccontare. Un attimo prima lui sa, si vede, è come se si guardasse da fuori ma è ancora attaccato alla vita. Vede sé stesso, vede i suoi assassini, ne ha quasi pena. Dice che non sanno più cosa fare di lui. Come è raccontato nelle cronache dell’epoca ma anche nelle testimonianze rese in tribunale, peraltro molto bonario, i suoi assassini dicono ripetutamente che, a un certo punto, perdono la lucidità perché Matteotti reagisce. Abituati a intimidire, trovano un uomo che nel momento in cui viene aggredito, li picchia con le mani, cerca di fuggire, grida. Lui sa che morirà di lì a un attimo, sapeva che sarebbe arrivato il momento, li guarda».

E la reazione dei ragazzi?

«Io penso che i ragazzi siano perfettamente in grado di comprendere, come ho potuto notare dai primi incontri che ho fatto presentando Tempesta Matteotti. Comprendono e si emozionano perché non si avvicinano ad un personaggio di una storia ma ad una persona che parla di sé e che racconta il momento tragico in cui passa dalla vita alla morte e in questa morte è vivissimo. Un escamotage narrativo che i ragazzi possono sostenere. Ritengo che i ragazzi abbiano il diritto di sapere. Io credo che troppo spesso nell’ambito della letteratura per l’infanzia – per usare un termine esageratamente vago – ci siano remore o autocensure da parte degli autori e degli editori che possono anche fare obiezioni in tal senso. Ma io penso che sia una sottrazione grave di emozioni anche perché i nostri ragazzi sono abituati a vedere scene violente attraverso i videogiochi o le serie televisive e spesso a rimanere indifferenti di fronte al sangue, alle aggressioni».

Luisa Mattia continua, parlando delle potenzialità della letteratura. «La scrittura ha la capacità di andare nel profondo. Non è un caso che quando ho presentato il libro in una scuola media di Torino i ragazzi abbiano chiesto se mi ero emozionata nello scrivere perché loro, nel leggere, si erano emozionati. Me lo hanno detto con gratitudine perché percepivano, nella scrittura, quello che stava accadendo e lo vivevano. Non era solo la voce di Matteotti che dice a Velia: “guarda cosa mi stanno facendo” che li aveva colpiti. Erano anche le voci di Cesira e Augusto, la violenza verbale, non solo fisica, di Alvaro, la mitezza di Remo il fornaio. Si sono emozionati a tal punto che mi hanno chiesto se oltre Giacomo e Velia, anche gli altri fossero persone che avevo avuto modo di conoscere attraverso le cronache, i documenti, i libri. Evidentemente sono riuscita a rendere vivi i personaggi attraverso le emozioni e non a dare loro semplicemente un ruolo».

«Credo fermamente – conclude Luisa Mattia – che far conoscere questa figura di socialista integerrimo sia fondamentale per tutti, perché Matteotti è stato veramente una voce fuori dal coro, un uomo di una correttezza, di un’onestà, di uno spessore e di una levatura umana e politica non comuni». Qualità, aggiungerei a quanto dice l’autrice, oggi pressoché ignorate dalla politica, se non addirittura sconosciute.