Una bella notizia, dal 20 ottobre riprende a vivere con il nome di Zona Franca la storica rivista Zona letteraria, diretta da Giuseppe Ciarallo, per le edizioni Mompracem, dirette da Paolo Ciampi. Ecco l’editoriale del direttore

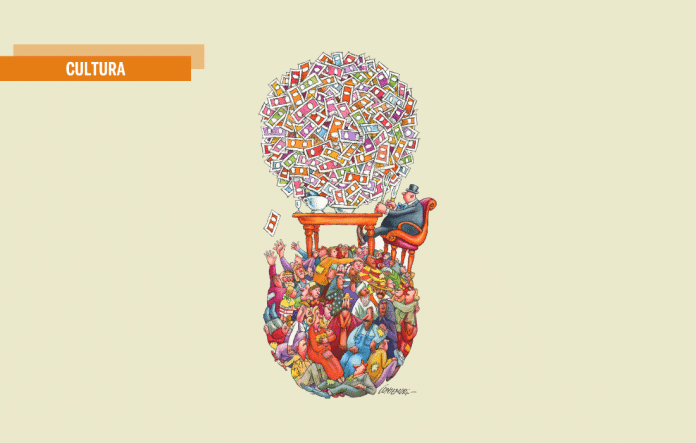

Forse non tutti sanno che la famosa battuta di Alberto Sordi ne Il marchese del Grillo, “Io so’ io, e voi non siete un cazzo!” è presa pari pari da un verso contenuto nella poesia Li soprani der monno vecchio (I sovrani del mondo antico) del più grande poeta romano Giuseppe Gioacchino Belli. Come appare chiaro, il sonetto in questione vuole evidentemente rimarcare la distanza abissale, e la contrapposizione, che corre tra chi detiene il potere (qualsiasi potere) e il popolo, soprattutto se governato da istituzioni corrotte. E qui mi fermo in quanto non voglio svelare oltre il macrotema degli articoli che troverete tra queste pagine.

Venendo al dunque, come la mitologica fenice, il nostro semestrale di letteratura sociale rinasce dalle proprie ceneri dopo la chiusura della precedente esperienza (Zona Letteraria) dovuta al perdurare della pandemia di covid, che per tutto il 2020 e il 2021 impedì all’editore dell’epoca e ai redattori di diffondere la rivista tramite presentazioni, cene con l’autore, e altri canali “in presenza”.

Ho parlato non a caso di rinascita perché Zona Franca, questa la testata che abbiamo scelto per la nuova esperienza editoriale, non nasce dal nulla ma ha nobili origini e salde radici. Alla fonte di questo esperimento letterario c’è l’intuizione di Stefano Tassinari, scrittore, poeta, intellettuale, agitatore culturale scomparso nel 2012, che verso la fine del 2008 chiamò intorno a sé numerosi suoi amici scrittori, poeti, commediografi, al fine di creare una rivista, partendo dallo specifico letterario e all’interno di una dimensione collettiva, che fosse strumento utile e necessario a riaccendere un dibattito riguardo ai grandi temi sociali, culturali e politici.

Nell’intento di perseguire quel medesimo obiettivo, Zona Franca è il frutto di un fausto incontro tra il vecchio collettivo di Zona Letteraria e un gruppo di scrittori con a capo Paolo Ciampi, narratore, intellettuale e deus ex machina di Itaca, attivissimo salotto letterario in Firenze, e annessa casa editrice “I libri di Mompracem”. Dall’unione di queste due anime vede la luce questo nuovo progetto culturale che vuole, con tutte le sue forze, parlare di società, politica, e della vita reale di un’umanità sempre più in crisi, attraverso il filtro, o la lente d’ingrandimento, della letteratura e dell’arte in generale.

I conflitti sociali, le migrazioni, la Storia e le storie, i cambiamenti di costume, lo stravolgimento ambientale, l’ombra incombente dell’autoritarismo, le guerre, l’attualità e il passato, di questo si occuperà Zona Franca, offrendo narrazioni diverse da quelle che, per un appiattimento generale su posizioni di comodo, ci vengono quotidianamente propinate.

Una breve presentazione del progetto: Zona Franca (sottotitolo “LibRivista semestrale di letteratura sociale”), come appare chiaro avrà cadenza semestrale, con un’uscita in aprile e una in ottobre. In formato libro, la rivista sarà costituita all’incirca da una ventina di articoli e altrettante illustrazioni – realizzate da alcuni dei più noti illustratori italiani capitanati da Lido Contemori – sulla base di una tematica che il collettivo redazionale deciderà di volta in volta. Alcuni “pezzi” verranno inseriti nelle rubriche “Dal mondo” (con articoli relativi a scrittrici e scrittori di altre culture rispetto alla nostra), “Altri linguaggi” (nella quale verranno esplorate forme d’arte diverse dalla letteratura, come la musica, la fotografia, la pittura, il fumetto, la street art, ecc.) e “Ripescaggi” (ove si parlerà di autrici, autori e libri che, secondo il nostro parere, sono ingiustamente caduti nel dimenticatoio e meriterebbero di essere riproposti al grande pubblico).

Per il numero d’esordio, il collettivo redazionale ha deciso di concentrare il proprio sguardo sulle due visioni opposte con le quali ci si rapporta – forse fin dalla nascita dell’umanità – alla vita sociale. Il titolo che abbiamo scelto per il primo numero, “Io vs. Noi”, riassume in sé i due modelli, antitetici, inconciliabili, con i quali si può guardare all’altro da sé: da un lato una concezione individualistica, di chiusura, esclusivamente basata sulla difesa del “proprio orticello”, comprese le patologie legate all’io (hikikomori, disturbo narcisistico, misantropia), l’altra collettivistica, solidale e attenta ai bisogni di ognuno, soprattutto delle fasce più deboli. Senza dimenticare che esistono vari esempi di “io” positivi, come la ricerca spirituale o l’ascetismo (non necessariamente religioso), e di “noi” tossici, come i nazionalismi, i sovranismi, i suprematismi, quelli che si rifanno a un deleterio “spirito di corpo” o tutti quei raggruppamenti escludenti, che solitamente si mettono in contrapposizione ad altri “noi”, trasformandosi reciprocamente in “loro”. In questa categoria non si può non annoverare le religioni, principalmente le tre monoteiste, che se da un lato invocano l’amore universale, al contempo diffondono concetti altamente divisivi come quello di “popolo eletto”, di “fedeli e infedeli”, e il più pericoloso di tutti “Dio è con noi”, che creano barriere insormontabili nei confronti di tutti gli “altri”.

Ci piace pensare che tra i “noi” virtuosi ci sia il collettivo di questa rivista, formato da singole individualità unite nel dar corpo a un progetto utile a un necessario dibattito su tematiche che riguardano svariati aspetti della vita sociale.

A proposito dell’argomento cardine di questo numero, e della sua espressione più alta, il “noi” dell’amore in tutte le sue espressioni, mi piace ricordarne la più bella definizione mai vergata nella storia umana. E la mano è quella del Sommo Poeta, che nella sua Comedia, verso 81 del IX canto del Paradiso, scrive: «s’io m’intuassi, come tu t’inmii».

Ecco, quel m’intuassi e quel t’inmii sono l’immagine perfetta della compenetrazione; è il dolce, vicendevole addentrarsi nel cuore e nella mente di un’altra persona, senza annullarsi in lei, ma entrando in punta di piedi e con rispetto nel suo animo, permettendo all’altr* di fare la stessa cosa con noi. Perché alla base di un amore deve esserci necessariamente la reciprocità: «s’io m’intuassi, come tu t’inmii».

In una società che ormai sa dire soltanto «io», avremmo tanto bisogno di tornare a «intuarci» col resto del mondo.

Ma veniamo a Zona Franca. In questo numero si parlerà dei danni dell’esaltazione thatcheriana dell’individualismo, del “bar” come luogo eccellente per esercizi di solitudine o per incontri sensazionali, dell’egoismo anarchico negli scritti di Max Stirner, dell’esperimento sociale di una piccola comunità sulle colline modenesi, della narrativa del misterioso scrittore B. Traven, dell’esperienza e dell’eredità della Beat Generation, della necessità di un rinnovato immaginario comune per costruire il noi, di Sante Notarnicola e del laboratorio di poesia nel carcere di Firenze, di retorica dell’appartenenza, miccia di ogni conflitto; si troveranno riflessioni su Giuseppe Pontiggia e il suo Nati due volte, sulla musica della Liberation Music Orchestra di Charlie Haden e Carla Bley, sull’opera cinematografica del regista Jordan Peele, sulle pellicole che hanno affrontato il tema dei genocidi, sui collettivi femminili di poesia, sulla nascita dell’arte tra mito e storia, sull’inclusività e l’attenzione al sociale nella Spagna di oggi, sul rischio della dissolvenza dello ‘stare in presenza’ tipico dei social, sull’Intelligenza Artificiale come contrapposizione umano/digitale, su individualità e impegno collettivo nella Cina dell’ultimo secolo; potrete inoltre leggere le interviste alla scrittrice Maria Rosa Cutrufelli, allo scrittore e regista cinematografico Michele Mellara e alle lavoratrici dello stabilimento industriale “La Perla” di Bologna, in lotta per la difesa del loro posto di lavoro.

Un doveroso ringraziamento va alle autrici e agli autori dei testi, alle illustratrici e agli illustratori che ci hanno fatto dono dei loro lavori e – in particolare – all’editore, che da subito ha abbracciato in maniera entusiastica questa stimolante avventura.

Null’altro da aggiungere. Buona lettura.

Illustrazione di Contemori per Zona Franca

Qui sotto la cover del primo numero

In questi giorni, Roma è il cuore degli Action Day contro il Memorandum: una settimana di iniziative, incontri pubblici e presìdi per denunciare la politica dei respingimenti e chiedere la fine della cooperazione con la Libia.

In questi giorni, Roma è il cuore degli Action Day contro il Memorandum: una settimana di iniziative, incontri pubblici e presìdi per denunciare la politica dei respingimenti e chiedere la fine della cooperazione con la Libia.