La partecipazione delle donne alla Resistenza ha sempre occupato un’area marginale rispetto alla Storia con la S maiuscola. “Senza le donne non ci sarebbe stata la Resistenza”, ripeteva Lidia Menapace. “Abbiamo rischiato come gli uomini, ma allora in tanti ci guardavano male. E il giorno della Liberazione ci chiesero di non sfilare”. Oggi diamo per scontato i volti sorridenti e felici di donne che, in centinaia di foto, ci ricordano i giorni della liberazione e imbracciano i fucili accanto ai partigiani con cui hanno combattuto. Ma queste foto, per molti anni, sono state oscurate, dimenticate, a raccogliere polvere negli archivi.

Ancora meno nota o, meglio, meno battuta, è la produzione resistenziale d’autrice. Ma sfogliare Scritture partigiane. La resistenza nella letteratura d’autrice, edito da Stilo Editrice, saggio di esordio di Annachiara Biancardino direttrice di Les Flaneurs Edizioni, ci restituisce, per fortuna, pagine dense e non comuni di una narrativa dalle linee particolari, emotivamente cariche e suggestive, lontane dalla retorica tradizionale perché, dice Biancardino nell’introduzione, “la produzione delle donne si colloca in una posizione di frontiera: da un lato, contribuisce a tramandare una memoria indispensabile per la nostra identità nazionale, dall’altro, la rielabora criticamente, denunciando le diseguaglianze (in primis di genere) che la caratterizzano. Il doppio movimento di conservazione e di sovversione la rende un osservatorio privilegiato per l’analisi del legame tra narrazione e memoria, privato e politico, Storia e storie.”

Le pagine di Scritture partigiane non rappresentano, quindi, un semplice viaggio nella Resistenza, non sono racconti di fatti o gesti eroici, ma una raccolta di memorie che assorbono vita e calore dagli aspetti intimi e privati, annodandosi al periodo storico. Una capacità di raccontare, al femminile, il modo in cui la vita partigiana viene vista e vissuta.

Una visione decisamente alternativa alla narrazione tradizionale maschile che Biancardino esplora nei testi, noti e meno noti, scelti per raccontare la sua Resistenza. Sfilano, in un ordine significativo che arriva fino ai giorni nostri. L’Agnese va a morire di Renata Viganò, tra le pagine più belle e convincenti dell’esperienza umana e storica uscite dalla Resistenza; le testimonianze autobiografiche di Ada Prospero Gobetti in Diario partigiano e di Gina Lagorio in Raccontiamoci com’è andata; Dalla parte di lei di Alba De Cespedes e Tetto murato di Lalla Romano, che hanno in comune, nella diversità, quello di riuscire a coniugare la dimensione intima, privata con quella politica della lotta antifascista. E infine i romanzi contemporanei di Paola Soriga, Dove finisce Roma, di Nicoletta Verna, I giorni di vetro e di Simona Baldelli Evelina e le fate che ci aiutano a comprendere quanto dell’eredità partigiana possa tornare a vivere nella letteratura dell’oggi.

“La cultura della Resistenza mi ha sempre appassionato – mi racconta l’autrice – così come sapevo, nella produzione letteraria e non solo, della mancanza di considerazione, di rispetto nei confronti delle donne. Mi era nota attraverso gli uomini, per esempio Beppe Fenoglio che ne I ventitré giorni della città di Alba racconta proprio di come alle partigiane veniva chiesto di non sfilare con i partigiani per le celebrazioni del 25 aprile.

Scriveva Fenoglio: “Con gli uomini sfilarono le partigiane in abiti maschili e qui qualcuno fra la gente cominciò a mormorare: ‘Ahi! povera Italia!’ Perché queste ragazze avevano delle facce e un’andatura che i cittadini presero tutti a strizzar l’occhio. I comandanti, che su questo punto non si facevano illusioni, alla vigilia della calata avevano dato ordine che le partigiane restassero assolutamente sulle colline, ma quelle li avevano mandati a farsi fottere e si erano scaraventate in città”.

“Poi ho letto – continua Biancardino – lo splendido saggio di Benedetta Tobagi, La resistenza delle donne (Einaudi), che ho amato tantissimo. Tobagi, per me, è una delle scrittrici da prendere in massima considerazione, oggi, e ho cercato di seguire la traccia del suo lavoro, ma nella letteratura. Per deformazione professionale vado sempre a cercare temi trattati in un’ottica letteraria e volevo trovare un saggio che affrontasse gli stessi contenuti, ma in questa prospettiva. Non esiste. Quindi, un po’ per egocentrismo, un po’ perché ho pensato ad una frase di Toni Morrison che gli autori con cui lavoro citano spesso: “se c’è un libro che vuoi leggere e non lo trovi, lo devi scrivere tu”, ho fatto mio il principio ed eccomi qua.

Come hai scelto le autrici?

Io non sarei stata in grado di operare una scelta, perché le autrici di questo genere in realtà sono molte, alcune amatissime come Joyce Lussu, sulla quale peraltro è stato scritto parecchio. Ma io non volevo creare un canone, semmai realizzare un viaggio personale e concentrarmi su scrittrici dimenticate, poco note o addirittura mai conosciute. Viganò, per esempio è famosa ma dimenticata, sembra che i ragazzi non la conoscano affatto; Gina Lagorio è un’autrice di nicchia, poco frequentata. Questo è un motivo. Un altro è che, siccome era difficile fare una selezione per nome, ho scelto quegli aspetti dell’esperienza partigiana che mi hanno particolarmente colpito come il maternage, la post-memoria, l’idea del sacrificio, e quindi le scrittrici che si prestavano meglio a indagare questi temi.

A proposito di temi, tu parli della staffetta come una “maschera tradizionale” associata di solito nella cultura di massa alla Resistenza femminile.

Una delle cose che mi ha sempre colpito è che, quando si parla delle donne partigiane e vai a guardare le locandine dei film o le copertine dei libri, c’è sempre questa immagine della donna in bicicletta, la staffetta. La bicicletta è diventata il simbolo della resistenza femminile. “Maschera” perché le staffette partigiane hanno dovuto spesso, mettere una maschera, “recitare” o “improvvisare” nelle missioni più rischiose, come quella di truccarsi prima di mettere una bomba, come raccontò Teresa Mattei in una trasmissione televisiva. Per carità, è tutto giusto, è tutto corretto, ma le donne hanno fatto anche altro. Il fucile potrebbe essere un altro simbolo, perché le donne hanno combattuto, hanno lottato sulle barricate. Ada Prospero Gobetti sapeva sparare già dalla Prima guerra mondiale. Anche la penna può essere un simbolo, visto che molte di loro hanno scritto, hanno lasciato testimonianze. Non si possono creare stereotipi, quello della staffetta non è l’unica dimensione femminile di lotta possibile.

Anche il rifiuto della armi può essere una forma di ribellione non violenta oppure la cura dell’altro, il maternage, aspetti che tu ricordi.

Credo che il maternage – che è un aspetto legato a doppio filo con quello della maternità – sia il tema più diffuso nella memorialistica resistenziale ma anche il più delicato. In quasi tutte le testimonianze delle donne c’è questo richiamo forte. Sia tra le combattenti che tra quelle che non hanno combattuto necessariamente con le armi, l’accoglienza dei rifugiati, dare loro da mangiare, prendersi cura in generale degli uomini, dei partigiani era un fenomeno diffuso e acclarato. I partigiani erano felicissimi di fare le riunioni a casa di Ada Prospero, perché erano famosi i suoi spaghetti. Però questo del maternage, dell’atteggiamento materno, può diventare un tema scomodo, sul quale bisogna stare attenti e riflettere, perché rischiamo, anche questo caso, di creare un altro stereotipo e rinchiudere la donna al suo interno. E’ un tema sentito in tutte le donne che lo hanno vissuto, molte lo hanno rivendicato con forza, come Ada Prospero, nella cui scrittura emergono immagini della femminilità, della maternità intesa come accoglienza, molto belle e intense. Ma anche in questo caso vale il discorso che ho fatto per la staffetta: il maternage è una delle dimensioni femminili possibili, non l’unica. Altrimenti, una realtà come quella della procreazione, normalissima nella vita, rischia di diventare una convenzione precostituita. Dare la vita poi, nel senso di generare, se ci pensiamo può avere anche un altro significato, che è legato alla morte.

Cioè?

Quello di “dare la vita” per un ideale, di sacrificarsi, di morire. E’ un fatto che mi intriga, mi affascina non solo in relazione alle partigiane, ma in generale nei confronti della sfera femminile. Nel libro ho sottolineato come questi aspetti si fondono soprattutto ne “L’Agnese va a morire”. La protagonista diventa staffetta partigiana e poi “mamma Agnese”, prendendosi cura dei partigiani ma è consapevole, fin dai primi istanti, che andrà a morire. C’è un modo femminile diverso nell’affrontare la lotta e l’ho trovato descritto molto bene e in maniera esplicita nel romanzo di Nicoletta Verna “I giorni di vetro”. Verna è molto brava ad analizzare la differenza tra l’approccio femminile, donne che usano i sentimenti come carburante dell’azione, e quello maschile, che invece li rigetta. La dimensione affettiva delle donne, che riempie anche il maternage, è un altro aspetto da non sottovalutare così come la sessualità e la relazione uomo-donna nel partigianato. All’interno della Resistenza si è creata una specie di rivoluzione culturale in questo senso che, secondo me, ha fatto da apripista per quello che riguarda il rapporto fra i sessi. E’ un aspetto molto interessante da considerare. Noi donne siamo abituate a legare le nostre conquiste, le nostre consapevolezze al movimento femminista degli anni settanta, ma ignoriamo o non valutiamo sufficientemente che, se quegli anni sono stati cruciali per l’emancipazione femminile, lo si deve al contributo fondamentale delle partigiane, delle militanti, delle sindacaliste degli anni precedenti.

Nel tuo percorso narrativo, sei partita da autrici “storiche “ come Renata Viganò per arrivare a quelle più recenti, come Paola Soriga, Nicoletta Verna e di Simona Baldelli, trattando di un tema come la Resistenza che appartiene ad un periodo storico ben preciso e delimitato, e di cui molti non hanno memoria o al peggio, l’hanno persa. Che cosa è rimasto oggi della storia? Possiamo ritrovarla?

Io ho studiato da contemporaneista perché amo la letteratura contemporanea, altrimenti non avrei fatto l’editrice. E per me, studiare la scrittura contemporanea significa andare a scoprire le ricadute del passato nel presente. Con la scelta dei temi, di cui parlavo, ho cercato di andare all’origine, partendo dalla memorialistica, dalla letteratura resistenziale, per arrivare a ciò che resta nel presente. E ho notato che c’è un ritorno di interesse. Io ho fatto delle scelte tra le scrittrici, come dicevo, ma ce ne sono moltissime che si stanno interessando alle storia delle partigiane. Questo secondo me è molto significativo non solo perché stiamo vivendo una pessima stagione politica, ma anche perché c’è l’esigenza di recuperare una sorta di genealogia sommersa. E’ vero che a scuola ci hanno fatto studiare la Resistenza attraverso Calvino, Fenoglio, Pavese ma la mia formazione da scrittrice poi la faccio per i fatti miei, vado a recuperare la storia, la memorialistica.

Sono rimasta colpita dal titolo del romanzo di Walter Siti, Resistere non serve a niente (2012) che tra l’altro è un autore che a me piace molto, ed ho fatto una riflessione che non so quanto sia fondata. Un libro con quel titolo – qualche decennio prima – sarebbe stato criticato per un’associazione politica che però , in questo caso non è stata fatta. Perché è un titolo ed evidentemente la parola è stata completamente slegata dal contesto politico. Così come mi colpisce che oggi i ragazzi parlino di “resilienza” e non di “resistenza”. Io insegno alle matricole (Lingua italiana nella Ssml, Bona Sforza di Bari, ndr.), ragazzi che vanno dai 19 ai 25 anni al massimo. Nelle situazioni più disparate, per esempio la paura di un esame, dicono “Eh professore, dobbiamo essere resilienti!” Cioè, fanno una perifrasi, quando invece dovrebbero usare in modo naturale “dobbiamo resistere”. “Resistenza” è una parola che non appartiene al loro vocabolario ed è una grossa perdita, più che lessicale, semantica. Sono più che presa da questi argomenti che mi stimolano e sono alla base del mio metodo di lavoro.

Cosa ti aspetti dal tuo libro?

Spero di essere stata abbastanza brava nel creare qualcosa che aiuti ad allargare gli orizzonti di studio e non semplicemente ad aggiungere dei nomi ad una lista. A far scoprire aspetti sconosciuti, a risignificare, risemantizzare una storia. E’ il mio primo obiettivo e spero sia evidente. Il secondo è che le ragazze leggano e apprezzino questo lavoro, visto che prima ho parlato dei miei studenti. Questo lavoro lo dedico a loro con le parole di Alba De Cespedes: “alle ragazze, quelle con una ‘sensibilità pericolosa’ che si cercano nei libri e si specchiano nelle parole.”

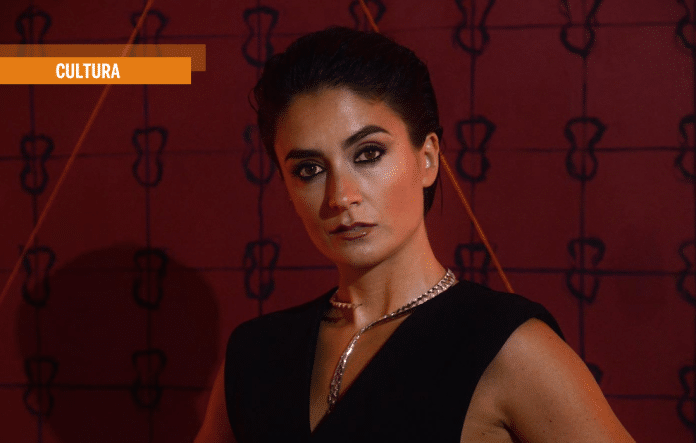

In foto partigiane a Brera il 25 aprile 1945 wikipedia