Ignavia. Come fare per combatterla, per non farsene travolgere, soprattutto quando gli eventi attorno a noi sembrano sovrastarci, come nel caso di ciò che accade in Cisgiordania e a Gaza? Si può tentare, posso tentare di sfuggire all’ignavia interrogandomi, interrogando chi in quelle terre vive, ama, soffre, giorno per giorno. Posso farlo decidendo di non girarmi dall’altra parte, decidendo di non accontentarmi. Decidendo di dialogare con Emilia Rappocciolo che vive a Ramallah, in Cisgiordania. Raccontando.

Chi è Emilia?

Ho 61 anni. Sono nata e cresciuta a Milano e mi sono laureata in biologia alla Statale di Milano. Poi ho iniziato a fare un dottorato con l’Università di Firenze. Durante il dottorato sono andata in Scozia, all’università di Edimburgo, per imparare delle tecniche di biologia molecolare. Ad Edimburgo ho conosciuto Mohammed, che poi è diventato mio marito.

Studiava anche lui?

Sì, lui aveva studiato ad Edimburgo, poi era andato a fare il post graduate in Inghilterra. Io condividevo la casa con un amico comune iracheno e l’ho conosciuto quando veniva a trovare i suoi amici.

Mohammed è palestinese?

Mohammed è palestinese. È nato ad Artas un villaggio vicino a Betlemme.

Proviene da una famiglia abbiente che gli ha consentito di proseguire gli studi?

Di fatto lui ha sempre avuto borse di studio perché era molto bravo a scuola. Sua mamma era una contadina e il papà trasportava le arance da Gaza alla Giordania.

Artas si trova nella Striscia di Gaza?

No, non è nella Striscia di Gaza. È in Cisgiordania a 2 chilometri da Betlemme, e Betlemme è a 6 chilometri da Gerusalemme. Betlemme è a sud di Gerusalemme. Quando sono venuta ad Artas per la prima volta nel 1990 non c’erano ancora muri, c’erano posti di blocco. Ma era prima di Oslo. Noi andavamo a piedi a Gerusalemme.

Adesso c’è un muro?

Adesso da Betlemme a Gerusalemme c’è un muro. Non si può andare a piedi perché bisogna superare dei check point molto più duri. Potresti camminare, passare il check point, e continuare a camminare. Però è molto complicato.

Hai la doppia cittadinanza, italiana e israeliana?

Io non ho la cittadinanza israeliana. Ho la residenza in Cisgiordania. Che è una residenza che si ottiene tramite l’autorità Palestinese ma che realmente viene rilasciata dalle autorità israeliane. Sono gli israeliani che decidono chi può e chi non può averla. Ho la residenza palestinese e ho il passaporto palestinese. Anche se sul passaporto palestinese c’è scritto passaporto ma di fatto è un travel document. Io e Mohammed ci siamo innamorati e ci siamo sposati. Nel frattempo io ho finito il dottorato. Abbiamo vissuto in Gran Bretagna finché ci siamo trasferiti in Cisgiordania nel 2004.

Non ti ha fatto paura il confronto con una cultura così diversa da quella occidentale, con una cultura musulmana?

Ti devo dire la verità, è stata proprio una delle ultime cose che mi è passata per la testa. Avevamo amici comuni, e comunque si parla del 1988. Io partecipavo ad attività pro palestinesi che all’epoca all’università, e anche fuori dall’università erano abbastanza importanti, perché era il periodo della prima Intifada iniziata nell’87. Era proprio il picco della prima intifada. La persona con cui dividevo la casa era iracheno, comunista, di sinistra. C’era un grande giro di persone che erano attive politicamente. Quindi il nostro incontro è stato un incontro che era centrato su una sintonia di valori, che andavano al di là del da dove vieni, qual è la tua religione. Così alle nostre differenze di origine non ci ho neanche pensato, e neanche i miei genitori.

Dopo quanto tempo vi siete sposati?

Dopo un anno e mezzo. Ci siamo sposati nel giugno del ‘90.

Parli l’arabo?

Lo parlo ma lo scrivo e lo leggo con fatica. Non l’ho mai studiato, l’ho imparato parlando e ascoltando.

Amando.

E amando. Ho imparato tante di quelle cose che tu non hai idea da quando mi sono sposata. Prima di tutto ho imparato molto sull’Islam. Avevo una conoscenza molto superficiale che si concentrava soprattutto sulle proibizioni, tipo il non bere alcool o non mangiare carne suina. Ma in realtà la religione islamica non è molto diversa dal cristianesimo nel messaggio fondamentale di tolleranza e perdono. Poi è l’unica delle religioni abramitiche che ha un testo sacro che è timasto inalterato dal principio. Il Corano è un testo molto interessante. Ho imparato anche tanto della cultura araba. Io sono appassionata di cucina ed ho imparato a cucinare molti piatti della tradizione palestinese. Ho anche imparato a leggere fra le righe dell’orientalismo. E mi sono dovuta confrontare con i miei pregiudizi.

Hai figli?

Due maschi. Ghassan il grande a febbraio compie 33 anni, il più piccolo, Manar ha compiuto 28 anni a settembre. Vivono con noi a Birzeit, che è una piccola cittadina a sette chilometri da Ramallah.

È una cittadina abitata da israeliani e palestinesi?

No, da palestinesi. C’è una divisione completa tra la Cisgiordania e Israele. Ci sono colonie vicino a noi. Ma noi non ci possiamo avvicinare perché sono tutte con strade con blocchi stradali, e i palestinesi non possono entrare nelle colonie.

Neanche frequentare le strade che portano alle colonie?

No. C’è una completa, totale separazione.

A Hebron, sempre in Cisgiordania, c’è una commistione tra palestinesi e israeliani?

A Hebron c’è una colonia israeliana di israeliani al centro della città. Il che comporta anche lì chiusure di strade. Per cui i palestinesi di Hebron non possono passare per certe strade, come Shuhada Street. Perché sono riservate agli israeliani. Un tempo era ricca di botteghe e negozi. Ora non più.

Tu e tuo marito che cosa fate nella vita?

Io insegno immunologia e microbiologia all’università di Birzeit che è una piccola cittadina universitaria. L’università di Birzeit è privata, ed è stata fondata da una famiglia di palestinesi cristiani, i Nasser. È iniziata come scuola per le bambine nel 1924, poi è diventata college, e negli anni Settanta è diventata università. È tra le più rinomate università in Palestina. Nel mondo arabo si colloca tra le prime settanta, ottanta. Nel ranking internazionale è in una posizione tra 1201 e 1400. Birzeit nasce come cittadina cristiana. Ovviamente adesso ci sono anche tantissimi musulmani che ci vivono.

Tuo marito che cosa fa?

Lui è un ingegnere informatico. Lavora come consulente per la Banca Mondiale, che svolge un lavoro di sostegno alle istituzioni palestinesi. Lavora tanto con le istituzioni qua in Palestina, soprattutto con i ministeri, per ridisegnare l’architettura dei sistemi informatici quando c’è bisogno.

Fate parte dell’élite intellettuale palestinese?

La Palestina ha tantissime persone di livello culturale molto elevato. Per i palestinesi l’educazione, la scuola, la cultura, sono sempre state cose molto importanti, per cui siamo in tanti. Non siamo un’élite siamo un un gruppo sostanzioso.

I tuoi figli sono ormai due uomini adulti. Che cosa fanno?

Il grande si è laureato a Birzeit in Economia e commercio. Però non gli piaceva fare quel lavoro. Così con l’Università di Cambridge ha preso un diploma per insegnare l’inglese come lingua straniera. Adesso insegna inglese a Ramallah, in una scuola privata. Che ha delle classi specifiche per palestinesi che sono di madrelingua inglese. Perché tanti palestinesi hanno magari lavoro in America però hanno la famiglia qua. Per cui ci sono bambini che sono nati in America, hanno fatto le elementari in America, poi da adolescenti vengono qua per finire la scuola. Loro sostanzialmente sono di madrelingua inglese e lui insegna inglese in questa scuola. L’altro si è laureato in storia a Berzeit. Però poi ha cambiato completamente direzione. Ha insegnato per un paio d’anni, ma non gli piaceva per niente. Adesso lavora come programmatore.

Sono sposati?

No, non ancora.

Quindi l’università di Birzeit ha diversi dipartimenti.

Sì. L’unica cosa che ci manca è medicina. Perché non c’è un ospedale vicino con cui poter fare gemellaggio in maniera intelligente. Però abbiamo infermieristica, farmacia, tutte le scienze. Berzeit è famosa per ingegneria, abbiamo economia e commercio, legge.

Quanti studenti avete?

Adesso abbiamo circa 14.000 studenti.

Come impatta la situazione che c’è attualmente in Cisgiordania e a Gaza sul vostro lavoro e sul vostro quotidiano?

A Berzeit è praticamente dal 10 ottobre che insegniamo a distanza. Abbiamo tanti studenti che vengono da diverse parti della Palestina. Vengono da nord, dal sud, dal centro e purtroppo gli spostamenti sono non solo molto difficili, ma anche pericolosi. Perché i posti di blocco sono stati aumentati e sono molto più restrittivi di quanto non fossero prima. Noi abbiamo sempre avuto posti di blocco per spostarci in Cisgiordania. Per andare da nord a sud c’è una strada sola che possono fare i palestinesi. Questa strada ha un grosso posto di blocco fisso tra Ramallah e Betlemme, e altri posti di blocco per andare a nord, e per andare poi ancora più a sud di Betlemme. Questi posti di blocco prima venivano chiusi poco frequentemente. Magari capitava una volta al mese e creava dei ritardi negli spostamenti. Adesso vengono chiusi quasi tutti i giorni per ore, senza un motivo o una regolarità. Per cui tu non sai se il blocco è aperto o chiuso. E se è chiuso puoi aspettare ore. Ma soprattutto ci sono attacchi dei coloni per strada e quindi è pericoloso anche spostarsi.

Che cosa intendi con attacchi?

I coloni scendono nelle strade che sono usate dai palestinesi e attaccano le macchine, le bruciano. Possono sparare, tirare sassi, oppure usare bastoni. Pochi giorni fa hanno bruciato delle macchine qui a nord.

Questo anche prima del 7 ottobre?

Questo anche prima del 7 ottobre ma meno frequentemente. Adesso con una frequenza molto più elevata.

È una frequenza quotidiana?

Se non quotidiana bisettimanale.

Ci sono stati morti?

Sì, ci sono stati parecchi morti. Dal 7 ottobre al 30 gennaio ci sono state 370 uccisioni, di cui 94 bambini. Siamo a più di 500 uccisi dal gennaio del 2023. Il 6 ottobre eravamo già a più di 200 morti in Cisgiordania, 234 per l’esattezza. C’è chi dice che prima del 7 ottobre c’era il cessate il fuoco, ma il cessate il fuoco c’era da una parte sola.

Da quale parte?

Non c’erano attacchi dei palestinesi, quindi i morti c’erano solo da una parte, dalla nostra parte. Più di 200 dal primo di gennaio fino al sette ottobre.

Ti senti palestinese?

Sì. Io mi sento assolutamente palestinese. A dicembre di quest’anno saranno vent’anni che sono qua. Sono partita dall’Italia che avevo 23 anni. Sto quasi per raggiungere il punto in cui ho vissuto più in Palestina che non in Italia.

Mi stavi spiegando che attualmente gran parte dell’insegnamento dell’università di Birzeit si svolge a distanza. Questo significa che in qualche modo l’autorità palestinese sta riuscendo a mantenere aperte le vie telematiche?

No. Non è una decisione governativa questa. L’Amministrazione dell’università ha deciso di mantenere l’insegnamento a distanza perché non vogliamo mettere i nostri studenti in pericolo. Le scuole lavorano in presenza perché gli studenti sono locali. Per cui se tu vivi a Ramallah e vai a scuola a Ramallah, non hai nessun problema a raggiungere la scuola, a meno che non ci sia un’incursione dell’esercito israeliano a Ramallah quel giorno. In generale non ci sono problemi di sicurezza. Però se io ho uno studente che viene da Hebron per venire a studiare a Birzeit, e che viene facendo avanti e indietro tutti i giorni, non possiamo permetterci di chiedergli di venire.

La situazione di conflitto che c’è in questo momento in Palestina consente comunque di mantenere internet, e le vostre reti informatiche sono a regime in questo momento.

Sì. Ovviamente questa situazione di insegnamento a distanza provoca grandi difficoltà, soprattutto per i corsi pratici. Ad esempio io ho i laboratori di microbiologia generale. Alla fine abbiamo abbiamo optato per un sistema ibrido. Per cui gli studenti che riescono a venire in università vengono, filmiamo durante il laboratorio in modo che quelli che non riescono a venire possano collegarsi via zoom e partecipare anche se sono a distanza. Sicuramente non è la soluzione ideale.

Avete ideato delle nuove modalità di insegnamento. Che cosa succede invece nel quotidiano, per l’approvvigionamento delle materie prime, del fare la spesa, della vita sociale e relazionale?

Per quanto riguarda la possibilità di acquistare prodotti e cibo per ora non ci sono grandi problemi. Praticamente si trova tutto più o meno come prima almeno qua a Ramallah. Noi siamo andati a trovare i fratelli di mio marito a Betlemme prima di Natale. Era da ottobre che non potevamo farlo. Avremmo potuto provare ad andare ma non abbiamo osato.

Di che cosa avevate paura?

Della strada.

Avevate paura degli attacchi dei coloni? Sapevate che potevate partire ma non se sareste arrivati, e che cosa vi sarebbe successo per strada?

Esattamente.

Per un viaggio di quanto tempo?

È un viaggio che già in una situazione “normale”, quindi fuori dall’emergenza attuale, è di circa 50 chilometri. Questo perché noi non possiamo andare a Betlemme passando da Gerusalemme. Noi non siamo autorizzati ad andare a Gerusalemme e quindi dobbiamo fare un giro abbastanza complicato, che praticamente circumnaviga Gerusalemme. Se tu guardi la piantina della Palestina ti accorgi che Ramallah, Gerusalemme, e Betlemme sono una sopra l’altra. Ramallah è a nord, Gerusalemme in mezzo, al sud Betlemme. Se noi potessimo andare direttamente passando da Gerusalemme impiegheremmo in macchina circa una mezz’ora. Noi impieghiamo 2 ore, 2 ore e mezza in situazioni normali.

Perché non potete andare a Gerusalemme?

Perché se non hai un permesso speciale come palestinese non puoi andare a Gerusalemme.

Perché?

Perché c’è un muro. Si può andare a Gerusalemme solo passando dai posti di blocco.

Per passare dai posti di blocco dovete avere dei permessi speciali?

Sì.

Chi è autorizzato a passare?

Ci sono dei permessi per commercianti. Noi possiamo chiedere il permesso se abbiamo un motivo specifico, magari se hai un appuntamento in un ospedale di Gerusalemme, oppure se ad esempio devi andare al consolato. Se devo andare al consolato mi devo far mandare dal consolato italiano un invito. Poi devo andare con questo invito al posto militare israeliano e chiedere il permesso, poi loro mi danno il permesso che di solito è dalle 08:00 del mattino alle 16:00. E io sono autorizzata ad andare.

La Cisgiordania teoricamente dovrebbe essere, secondo le risoluzioni Onu, territorio palestinese. Non dovrebbe essere presidiata da una forza occupante come quella israeliana. Forza che mi sembra detti regole per un intero popolo, che non ha più la possibilità di girare autonomamente secondo il proprio arbitrio sulla propria terra. È questo quello che accade?

Sì, è così. Subito dopo gli accordi di Oslo hanno iniziato a costruire molte colonie. Che è stato poi anche il motivo per cui è scoppiata la seconda Intifada. Nonostante il casus belli fosse stato la passeggiata di Sharon alle moschee. Però la pressione c’era da anni per questo incremento esponenziale delle colonie in Cisgiordania. Territorio che era sostanzialmente promesso dagli accordi di Oslo per la creazione dello Stato palestinese. La seconda intifada poi ha provocato la costruzione del muro di separazione, e questa ulteriore diminuzione della libertà di movimento. Spesso prima di ottobre quando le persone mi chiedevano “Come si sta?” io dicevo “Noi viviamo in una situazione di paradosso continuo.” Sembra di vivere una vita normale. Finché la mattina mi alzo, vado a lavorare, vado a Ramallah al cinema, piuttosto che a fare una commissione e torno a casa sembrerebbe che io abbia una vita normale. Però se solo voglio andare a Betlemme a trovare i miei cognati, ci devo pensare una settimana prima, decidere a che ora mi conviene andare. Chiedermi se ci sarà il posto di blocco oppure no. Devo fare un sacco di conti. Nel momento in cui tu vuoi uscire dalla quotidianità diventa complicato. Ad esempio io non posso partire da Tel Aviv. Se voglio viaggiare devo andare ad Amman, così come i miei figli e mio marito.

Questa cosa non mi è chiara.

Se noi vogliamo viaggiare, uscire dalla Palestina, l’unico punto di uscita è il ponte di Allenby che ci porta in Giordania. E poi dopo dobbiamo andare ad Amman e prendere l’aereo ad Amman. Il ponte di Allenby è comunque controllato dagli israeliani. Per cui io comunque per uscire devo passare attraverso un confine che è controllato dagli israeliani. A noi ci fanno passare, di solito non abbiamo grandi problemi. Purtroppo gli israeliani hanno questo controllo su chi può e chi non può stare in Palestina. I bambini li devi registrare entro i cinque anni da quando sono nati. Altrimenti non possono prendere la residenza.

Quella che viene chiamata residenza in realtà è come se fosse la nazionalità palestinese?

Sì. Cosa che ti dà dei diritti, e per cui puoi entrare in Cisgiordania teoricamente senza paura. Tanti palestinesi hanno perso la residenza. Perché sono stati all’estero per troppi anni, non sono ritornati e non hanno rinnovato la residenza. Insomma ci sono un sacco di cavilli che gli israeliani usano per togliere la residenza ai palestinesi. Delle volte non gli danno il visto per entrare per cui non possono tornare a casa.

Attorno a Betlemme troviamo campi profughi?

A Betlemme ce ne sono tre.

Quanti profughi accoglie?

Più o meno 20mila. Il più grande ne ha 15mila.

Tu sei una donna di sessanta anni che vive in un contesto estremamente complicato. Qual è la tua più grande paura?

Che ci buttino fuori. Che questa operazione di pulizia etnica, che a Gaza è ovvia e alla luce del giorno, possa alla fine verificarsi anche qui in Cisgiordania. La situazione in cui siamo da ottobre ha messo tutti in una pentola a pressione. La Cisgiordania è assalita quotidianamente. Tutte le sere, tutte le notti ci sono incursioni dell’esercito in tutte le città della Palestina. Alcune sere fa a Ramallah hanno ucciso due ragazzi, uno di 17 anni, uno di 14 anni. E ci sono incursioni continue dei coloni. Non so quanto i palestinesi continueranno a sopportare, a subire, senza che scoppi qualcosa anche da questa parte. Temo che questa sia una cosa che gli israeliani vogliono. Perché potrebbe dare loro lo spunto per dire “Vedete né Gaza con Hamas, né la Cisgiordania con Abu Mazen e l’Autorità palestinese sono innocenti.” La paura è che riescano a usare queste tattiche di assalto, di aggressione nei nostri confronti per buttare fuori un grande numero di palestinesi.

Guarda, ti dico un’ultima cosa. Se vogliono toglierci l’acqua qua in Palestina gli basta chiudere un rubinetto, perché l’acqua la controllano gli israeliani. Se ci vogliono togliere la luce gli basta schiacciare un bottone, perché l’elettricità la controllano gli israeliani. Noi abbiamo l’Autorità palestinese che sostanzialmente governa i ministeri, il ministero della Salute, dell’educazione, della finanza, ma che non ha autorità su niente. Per non parlare dei soldi. La gran parte delle tasse dei palestinesi passano da Israele prima di venire qua. Tanti non stanno prendendo lo stipendio o stanno prendendo uno stipendio molto ridotto da ottobre. Perché gli israeliani stanno trattenendo le tasse come punizione ai palestinesi. C’è una situazione di sofferenza, senza contare ovviamente la sofferenza che non ti riesco neanche a descrivere, di vedere i tuoi fratelli uccisi sotto le bombe tutti i giorni, 100, 150 al giorno sotto le macerie.

Questo a Gaza.

Sì certo a Gaza, con le persone che scavano con le mani per tirar fuori quelli che sono seppelliti sotto le macerie, affamati, senz’acqua, senza cibo. Questo ci sta consumando in una maniera che è difficile da descrivere. In più ci sono incursioni dell’esercito israeliano quotidiane. Quando mio figlio esce la sera finché non torna a casa sono preoccupata, e non è che vada molto lontano. Questa è la paura grande che io ho adesso. È che usino e che useranno questa situazione per sfoltire anche la Cisgiordania.

Tutta questa oppressione, questa morte che vi circonda ha un peso emotivo. Esistono in Cisgiordania professionisti e strutture in grado di fornire supporto psicologico?

Sì, ci sono. C’è da sempre un servizio, soprattutto per i prigionieri. Perché nelle prigioni israeliane ci sono migliaia di palestinesi. Da ottobre ne hanno arrestati 5mila in più. Che quando escono dalla prigione hanno un supporto particolare dal punto di vista psicologico. O meglio, hanno l’accesso. Poi non so quanti lo usino. Questo supporto c’è nei campi profughi. Ci sono parecchie istituzioni che però effettuano più un primo servizio, molto focalizzato sulle questioni del conflitto. La psicologia e la psicoterapia come è concepita nell’Occidente qui non è molto molto diffusa.

Che cosa intendi quando dici “Concentrata soprattutto sulle situazioni del conflitto.”?

Per i prigionieri che vengono rilasciati, che escono di prigione e che hanno subito abusi, torture, soprusi nelle prigioni israeliane.

Ci sono torture e abusi nelle prigioni israeliane? Ricordiamo che nei territori occupati è in vigore un sistema giuridico che consente delle vere e proprie abberrazioni come la detenzione amministrativa. Questa consente arresti arbitrari senza capo d’imputazione né giudizio. È una detenzione rinnovabili ogni tre mesi, estendibile anche per vent’anni. Negli ultimi trent’anni sono state imprigionate 700mila persone.

Sì. Ci sono centinaia di testimonianze sulle torture.

Che cosa cosa ne pensi della recente sentenza della Corte internazionale di giustizia dell’Aja? Qual è la sensazione tra la gente di Ramallah?

La mia prima reazione è stata di disappunto. Perché non c’era la specifica richiesta di cessate il fuoco. Poi ho letto di più e ho capito che è comunque una decisione molto importante, che potrebbe avere un impatto particolarmente positivo per noi, quando e se mai ci sarà un processo a Israele. Questa è semplicemente una sentenza che dice che c’è la possibilità di un genocidio. Non è una condanna. In tanti pensano che questa sentenza non avrà un riscontro pratico e immediato. Il fatto che poi dopo due giorni gli Stati Uniti, l’Italia, e tante altre nazioni abbiano deciso di tagliare i fondi all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi nel vicino oriente (Unrwa) è stato veramente uno schiaffo. Sì. Quella della Corte dell’Aja è una risposta un po’ ambigua. Siamo contenti perché è una decisione che mette chiaramente Israele in una posizione che dovrebbe essere di difesa. Però dal punto di vista pratico gli attacchi sono gli stessi. A Gaza continuano ad esserci 150 morti al giorno. E adesso il taglio ai fondi all’Unrwa manda un messaggio molto chiaro.

Quale messaggio manda?

Che la la legge internazionale non è applicabile in questo caso.

Dalla Striscia di Gaza arrivano notizie di carestia, che si uccide anche chi fa la fila per chiedere pane.

Sì. Giorni fa ci sono state proteste di israeliani al confine con l’Egitto. Dove ci sono due punti di uscita, attaccati uno all’altro. Uno usato dai palestinesi per andare in Egitto, e l’altro israeliano che si chiama Kerem Shalom. I camion con gli aiuti internazionali entrano dal punto israeliano. Perché devono essere controllati. Giorni fa c’è stata una grande protesta dei cittadini israeliani per bloccare gli aiuti, per bloccare i camion e non farli entrare.

Con quale motivazione.

Perché pensano che sia una una debolezza lasciare che entri cibo e aiuti, medicine, a Gaza.

Perché?

Perché la stragrande maggioranza degli israeliani pensa che non stanno facendo abbastanza a Gaza.

Le tue dichiarazioni potrebbero metterti in pericolo?

Non credo. Non credo di dire niente che non sia già di dominio pubblico. Il fatto è che queste cose non vengono molto pubblicizzate. Per cui ho la sensazione che le notizie che si hanno in Italia e all’estero, in generale siano molto filtrate. Il primo di ottobre parlavo con un amico e gli dicevo che qualcosa doveva accadere. Perché noi avevamo quotidianamente uno, due, tre, quattro uccisi. A Jenin hanno fatto dei massacri dall’inizio del 2023. E poi è successo quello che è successo, che ha preso tutti di sorpresa, però neanche tanto di sorpresa per noi. Io mi chiedevo “Ma quanto possono continuare ad andare avanti così senza che ci sia una reazione da parte dei palestinesi.” E poi c’è stato il 7 ottobre, che non è stato solo l’attacco al rave. Il 7 ottobre sono stati smantellati 40 posti militari intorno a Gaza. Ma di questo non si parla. Si parla solo del rave.

Avete parenti all’interno della Striscia di Gaza?

No, personalmente no. Abbiamo colleghi che hanno perso venti persone della loro famiglia, vicini di casa che hanno famiglia a Gaza. Ma soprattutto colleghi. Io una volta alla settimana come minimo ricevo queste e-mail dall’Amministrazione che ci comunica l’elenco dei morti. Il nostro collega alla facoltà di Scienze Politiche ha perso 14 membri della sua famiglia, un altro 20, 25, 30.

In questo momento Gaza è una tomba a cielo aperto, è una trappola per topi.

È questa normalizzazione che a me fa stare malissimo. Come europea mi sento una schifezza.

L’Europa è sempre stata in prima fila nei genocidi. Come uomo tetraplegico in carrozzina, che vive sulla propria pelle pesanti discriminazioni, cerco di tenere la testa alta, di celebrare il bello, di celebrare la vita nonostante la morte che mi circonda. Questa è la scommessa che cerco di fare. Non so se sia la stessa scommessa che può tentare di fare il popolo palestinese. Non mi arrogo il diritto di parlare per altri.

A Betlemme in occasione del Natale il prete della chiesa luterana ha fatto un sermone veramente potentissimo. Mi ha fatto venire i brividi quando ha detto che stiamo passando il momento peggiore della storia palestinese. I palestinesi ne hanno passate tante, ma una cosa così non era ancora successa. Ma alla fine ci rialzeremo perché i palestinesi hanno questa capacità di rimettersi in piedi. Hanno una forza interna che è veramente ammirevole. Noi ci rialzeremo e ci rimetteremo in piedi perché lo facciamo. Ma voi che l’avete permesso non so se riuscirete a riprendervi da quello che avete fatto. Queste parole mi hanno fatto venire i brividi. Perché in questa situazione comunque ti rendi conto di che cosa vuol dire essere dalla parte giusta della storia. Per cui anche se ti stanno dando le bastonate alla fine, come dicevi anche tu, possiamo tirare su la testa. Ma quelli che danno le bastonate? Come si sentono queste persone?

In fatto di orrore l’uomo è campione…

Purtroppo. Non finiamo con questa nota un po’ disperata. Sono anche la presidente della Dante Alighieri di Ramallah, nata per promuovere la lingua e la cultura italiana all’estero. Abbiamo iniziato nel 2018 ma adesso ovviamente non si fa niente. Non c’è nessuna attività né culturale né di alcun altro tipo a Ramallah, si è fermato tutto. Noi continuiamo a lavorarci. Abbiamo fatto anche una recita di Uomo e galantuomo a Ramallah, metà in italiano metà in arabo. Abbiamo fatto mostre, iniziative sul cibo e molto altro. Però adesso siamo fermi.

Quindi il popolo palestinese è affamato non soltanto di cibo ma anche di cultura, di relazioni?

Di vita normale.

Vuoi aggiungere qualcosa?

Voglio aggiungere due cose: una delle più grandi fatiche sia oggi che in situazioni precedenti è dover continuamente convincere il resto del mondo che i palestinesi hanno lo stesso valore di qualunque altro gruppo di esseri umani. Bisogna sempre fornire ampia evidenza. In questa ultima aggressione abbiamo visto palestinesi fotografare, filmare, testimoniare per dimostrare al resto del mondo che sono esseri umani come gli altri.

La seconda cosa è il pregiudizio sulla credibilità dei giornalisti palestinesi. Smentite alle dichiarazioni fornite dall’esercito israeliano non sono state né considerate né discusse. Adesso che qualche giornalista occidentale sta dicendo le stesse cose si inizia ad avvertire un cambiamento.

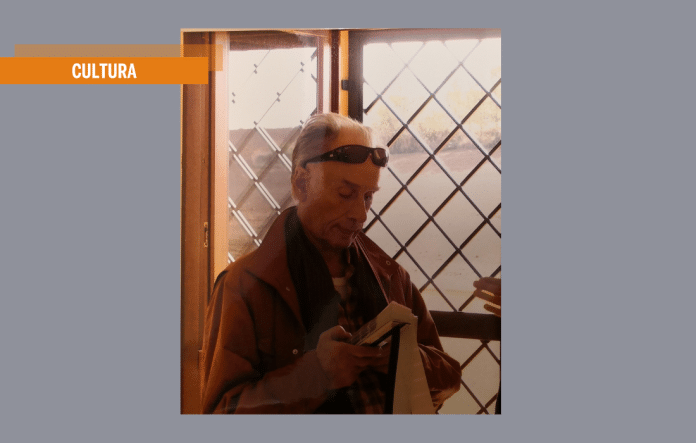

L’autore: Gianfranco Falcone è psicologo e blogger (Viaggi in carrozzina, DisAccordi) e collabora con la rivista on line Mentinfuga, dove scrive di temi culturali, di teatro e diritti. Da alcuni anni è costretto a vivere su una sedia a rotelle. Ha da poco pubblicato il romanzo 21 volte Carmela (Morellini editore)

Nella foto: checkpoint israeliano vicino a Ramallah, in una immagine del 2004 (Wikimedia commons)

Per approfondire, il libro di Left, La strage dei bambini

Per avere notizie sui contenuti e gli eventi di Left, ma anche per ricevere una selezione degli articoli usciti sul sito durante la settimana iscriviti alla newsletter gratuita di Left