La legge urbanistica approvata nell’agosto 1942 da Vittorio Emanuele III, durante la guerra, ha assegnato alla materia aspetti ancora attuali sul governo del territorio, distinti da quelli dell’architettura a grande scala. A ottant’anni da questo atto, Vezio De Lucia, uno dei più illustri urbanisti italiani, ha voluto ricordarne i contenuti e sottolinearne la modernità con L’Italia era bellissima. Città e paesaggio nell’Italia repubblicana (DeriveApprodi), un libro denso di entusiasmo e certezze che si pone come una celebrazione all’Italia, tanto bella quanto offesa.

Il saggio scorre come un racconto che mette in relazione le vicende urbanistiche più rilevanti con episodi della storia della nazione e della politica che hanno indirizzato le scelte e le occasioni mancate, lasciando alla fine spazio all’affermazione degli interessi della rendita e della speculazione, a danno di quelli delle classi più bisognose della popolazione. Come ha scritto Enzo Scandurra nella bella prefazione, Vezio De Lucia ha la capacità di emozionare, attraverso testimonianze che esprimono la passione che ha guidato e guida ancora la sua opera, da combattente irriducibile che non si rassegna alla crisi della città storica e allo sfruttamento del territorio. Il libro si rivolge ai giovani urbanisti, lanciando messaggi al presente e al futuro per una cultura della riforma urbanistica a cui l’autore ha dedicato parte dei migliori anni della sua vita, con la consapevolezza che intanto si deve utilizzare al meglio l’attuale complicato e contraddittorio quadro legislativo. De Lucia dichiara, infatti, di aver scritto per riproporre la necessità di «un aggiornamento nella lettura e nell’uso dell’apparato normativo di cui disponiamo chiudendo definitivamente con le prospettive di crescita, promuovendo viceversa lo studio, l’impegno, i magisteri per ricomporre l’esistente».

Diversamente, nei fatti, si deve constatare l’indirizzo denso di insidie che si trova ad esempio in materia di “rigenerazione urbana”, sia a livello nazionale che locale, per l’opportunità che si offre all’iniziativa privata di attuare opere di solo rinnovo edilizio, perseguendo interessi puramente economici, tralasciando di intervenire sul patrimonio edilizio degradato, dove dovrebbero concentrarsi i processi di rigenerazione per sostenere l’integrazione sociale e culturale, per dare equilibrio ai quartieri disagiati, avendo cura di tutelare i centri storici dalle distorsioni causate da pressione turistica e diminuzione dei residenti. Nell’autore prevale innanzitutto l’impegno politico, sommo, senza mezzi termini che guida il suo pensiero straordinariamente saldo. Tale impegno corrisponde a un valore estremo alla luce delle diverse crisi che testimoniano la deriva nella quale i processi di trasformazione hanno trascinato la disciplina urbanistica, orientata sempre dalle tendenze politiche. Le tappe dell’urbanistica sono qui raccontate in quattro capitoli scelti come episodi del passato, con i protagonisti e le idee, che si riconoscono di piena attualità e come potenziali opportunità per fornire un contributo alla possibilità di migliorare la vita della collettività. Alla fine della Seconda guerra mondiale l’Italia era ancora bellissima, se pur con i danni subiti dal conflitto. Il miracolo economico compie la trasformazione, l’agricoltura è sostituita dall’industria, portando benessere e occupazione, ma anche disuguaglianze tra le regioni della nazione e il fenomeno di migrazione al nord, senza che il boom economico venisse accompagnato dall’incremento di servizi sociali che tutt’ora discriminano l’Italia. Gli anni sono gli stessi della speculazione edilizia, delle ricostruzioni con decreti che mettevano da parte la legge urbanistica del 1942 e delle devastazioni nelle principali città, nei luoghi di maggiore pregio, in contrasto anche con alcune esperienze positive del Ventennio. «L’incapacità di abbinare il benessere alla qualità sociale e alla bellezza» è una eredità che ha contrassegnato le trasformazioni del Paese. A nulla sono valse le instancabili denunce di Antonio Cederna e dei fondatori di Italia Nostra, con l’Istituto nazionale di urbanistica che per un lungo periodo ha sostenuto la stessa linea.

Negli anni Sessanta non sono mancati esempi eccellenti che l’autore descrive, ma il periodo del centrosinistra, durante il quale si sono attuate importanti riforme, ha invece segnato un epilogo negativo per la riforma urbanistica, a cui si era dedicato Fiorentino Sullo (esponente della sinistra democristiana), con l’obiettivo di ridurre il costo degli alloggi. Il suo allontanamento dalla vita politica nel 1963, dopo che anche il Partito comunista si era dissociato dalla sua proposta, causò addirittura un tentativo di colpo di Stato da parte di esponenti delle forze armate, del quale, nel tempo, si chiarirà la vera finalità, ossia bloccare la proposta urbanistica Sullo.

Nella eterna connivenza tra amministratori e speculatori in ambito urbanistico, Giacomo Mancini, ministro socialista dei Lavori pubblici, fa approvare nel 1967 la cosiddetta “legge ponte”, con gli standard pro capite da riservare a verde e servizi, «unico autentico brandello di riforma urbanistica della Repubblica italiana», nel tentativo di porre un freno al disordine urbanistico-edilizio.

Solo nel 1969, con lo sciopero nazionale del 19 novembre, preceduto dalle prime lotte operaie, emerge tutta l’agitazione per il disagio abitativo, anche a seguito delle ricadute che si sarebbero determinate con le nuove massicce assunzioni da parte della Fiat tra la gente del sud. Milioni di lavoratori entrano in sciopero, fermando l’Italia intera, con il fine di assicurare a tutti i cittadini condizioni abitative adeguate e il diritto alla casa. A breve seguirono la strage di piazza Fontana e le bombe a Milano e Roma, esordio alla strategia della tensione e agli anni di piombo.

Con i decreti attuativi del 1972 e 1977 sono trasferiti alle Regioni il potere di legiferare e le funzioni amministrative in materia di urbanistica, prima di competenza del ministero dei Lavori pubblici. L’ordinamento si rafforza nell’assenza del coordinamento statale e successivamente la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 contribuisce ad accentuare la distanza tra Nord e Sud. Le regioni assumono anche la competenza di redigere i Piani territoriali urbanistici, in virtù dei vincoli paesaggistici.

La deroga diventa regola e si assiste al disfacimento delle prescrizioni dello Stato; la negoziazione prende il posto della pianificazione, Print, Pru, Prusst, programmi per mascherare il disimpegno statale e regionale in materia di edilizia residenziale feriscono irrimediabilmente il territorio, anche in aree di pregio, con la conseguenza della «cancellazione in gran parte dell’Italia di quell’emozionante scenario – formato da due mondi contrapposti, la città e la campagna – che aveva accompagnato la vita dei nostri antenati». I governi presieduti da Berlusconi nel periodo tra il 1994 e il 2011 hanno concorso alla cancellazione di ciò che di buono vi era stato nella politica del territorio. Senza tregua, ai condoni seguono i Piani casa, subito attuati da tutte le regioni, che avrebbero prodotto aumenti di cubatura indecenti. L’autore non omette di ricordare la circostanza drammatica del terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009 che ha consentito a Berlusconi di realizzare un piano che avrebbe sottratto la città ai cittadini, provvedendo a costruire costosissime case e ottenendo un enorme consenso con l’organizzazione del G9 a l’Aquila, tre mesi dopo il terremoto tra tende e macerie. Ancora una volta si antepone l’edilizia alla città.

Alla salvaguardia dei centri storici, messi a dura prova da una scomposta attività edilizia e soprattutto dal fenomeno dell’abbandono della residenza a favore dello sfruttamento turistico, De Lucia ha dedicato nel 2018 un convegno con l’Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, presentando una proposta di legge elaborata con Giovanni Losavio e altri illustri urbanisti. Dai riconoscimenti della tutela della città storica segnati da Antonio Cederna, nell’introduzione a I vandali in casa (1956), alla Carta di Gubbio (1960), gli esempi positivi sono stati pochi, seguiti da una graduale regressione che potrà essere contenuta solo attraverso il riconoscimento dei centri storici da parte dello Stato come beni culturali d’insieme e un programma straordinario dello Stato di edilizia residenziale pubblica.

Approfondendo questo tema, e poi Roma, l’Appia Antica e altro, De Lucia dedica un capitolo ad Antonio Cederna, amico della vita e dal quale era considerato il suo urbanista. Tra i temi di assoluta priorità per l’autore vi è il “Progetto Fori”, nato a Roma negli anni Settanta con una visione moderna e democratica della città, elemento di rinnovamento per il forte legame tra l’archeologia e l’urbanistica, che ha trovato in pieno accordo l’impulso politico, parte del mondo scientifico con Adriano La Regina – protagonista da soprintendente ai Beni archeologici della Capitale dal 1976 al 2004 -, e la comunità che ha manifestato il proprio consenso, soprattutto quella dei quartieri periferici. La storia è nota fino a oggi, quando l’Amministrazione capitolina, con lo studio affidato a Walter Tocci, dopo l’avvio della pedonalizzazione voluta dal sindaco Ignazio Marino e la prospettiva a breve termine del collegamento con la metropolitana, sta elaborando un piano per la valorizzazione della vasta area archeologica monumentale, dal Tevere al Celio. Uno sguardo al passato, nella seconda parte del libro, mette in evidenza la qualità di alcuni provvedimenti urbanistici prima del 1942, come il piano regolatore di Roma del 1931, per le previsioni di espropri delle aree edificabili, e la proposta di legge urbanistica del 1933, che prevede una Commissione reale sull’esproprio per pubblica utilità, ottimo provvedimento che non riceve però l’approvazione. Il dominio incontrastato della rendita fondiaria sarà una novità del dopoguerra. Benedetto Croce nel 1922 fa approvare la prima legge per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di interesse storico che metteva in evidenza anche il concetto di bellezza naturale nella nazione per come si era formata attraverso i secoli. Nel 1939, con Giuseppe Bottai, entra in vigore la legge n.1947 per la protezione delle bellezze naturali che riprende i principi della precedente, ma introduce la previsione della pianificazione paesistica, a cui dovrebbe essere affidata la tutela.

La legge Galasso n.431 del 1985 costituisce un notevole passo in avanti nella tutela territoriale disponendo che le regioni sottopongano a specifica normativa d’uso e valorizzazione le zone perimetrate. I termini normativi confluiscono nel Codice del beni culturali e del paesaggio (del 2004, ndr) che per il paesaggio riprende i concetti di Benedetto Croce, relativamente all’identità nazionale. Il primo comma dell’articolo 145 del Codice recita: «La individuazione, da parte del ministero, delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali».

De Lucia osserva dunque che «la tutela del paesaggio dovrebbe diventare la matrice dell’assetto del territorio nazionale affidato all’amministrazione dei Beni culturali». La tutela entra nell’urbanistica e attraverso i piani paesaggistici che sono sovraordinati rispetto ad altri strumenti di pianificazione, con la prevalenza dell’amministrazione dei Beni culturali su altri «soggetti titolari di poteri di pianificazione», come osserva correttamente De Lucia, se pure con prospettive totalmente disattese, creando una bolla d’aria in cui il sovvertimento delle regole trova il proprio spazio.

Il libro conclude con la proposta di tracciare una invalicabile “linea rossa” per porre fine al consumo di suolo senza nuocere allo sviluppo, individuando gli spazi d’intervento all’interno di questo nuovo limite, attuando una «conservazione critica dell’urbanistica esistente».

L’autrice: Rita Paris, archeologa, già direttrice del Parco dell’Appia Antica, è presidente dell’associazione Bianchi Bandinelli

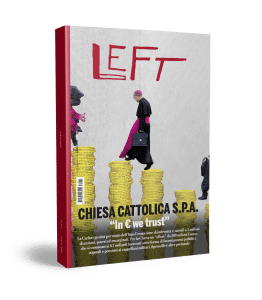

In copertina l’inchiesta esclusiva sull’accordo “segreto” dell’Inps con la Caritas.

In copertina l’inchiesta esclusiva sull’accordo “segreto” dell’Inps con la Caritas.