In questi tempi di feroce neocolonialismo, che vedono i governi europei e quello italiano fra loro, nelle vesti di testimoni complici di genocidi e massacri, storia e memoria ci aiutano a ricordare come, già in un passato non troppo lontano, i crimini coloniali commessi dall’Italia abbiano portato morte e distruzione in alcuni paesi africani.

Dal 5 all’8 agosto scorsi, in Sardegna – a Porto Torres e sull’isola dell’Asinara – si è svolta una iniziativa dal titolo “Dall’oblio alla memoria. La deportazione degli etiopi all’Asinara”, articolata in più eventi per ricordare i prigionieri etiopi deportati sull’isola fra il 1937 e il 1939. Si trattò di uno degli esiti della rappresaglia seguita all’attentato a Rodolfo Graziani, allora viceré di Etiopia, dopo la feroce invasione fascista del regno africano del 1935-36.

A seguito del fallito attentato, avvenuto ad Addis Abeba il 19 febbraio 1937, gli italiani scatenarono una brutale e indiscriminata caccia all’uomo che si protrasse per 3 giorni e che è tuttora ricordata, in Etiopia, con il nome di Yekatit 12 (il nome della data nel calendario etiope).

In quei tre giorni, le forze armate coloniali, le squadre fasciste e la popolazione italiana in città bruciarono abitazioni ed edifici e causarono la morte di almeno 20.000 fra uomini, donne e bambini.

A seguito dell’attentato, Rodolfo Graziani ordinò la deportazione di svariate centinaia di etiopi, per la maggior parte nobili e funzionari legati alla corte del deposto re Haile Selassie, alti dignitari e politici etiopi, in molti casi, accompagnati dalle famiglie, inclusi figli in tenera età e donne incinte e in alcuni casi, anche solo i familiari di qualche dignitario o funzionario ucciso dopo l’attentato. Nessuno di loro venne accusato di crimini specifici, ma la loro deportazione fu definita da Graziani come una “concessione”. L’intento del regime fascista era evidentemente quello di separare il popolo dai propri leader, convinti erroneamente che ciò potesse portare all’accettazione dell’occupazione italiana. Le conseguenze delle rappresaglie e dei massacri a seguito dell’attentato al viceré, la deportazione delle figure chiave della nobiltà etiope rese invece la popolazione ancora più determinata a resistere, nonostante la ferocia dell’occupazione italiana che, come noto, non esitò ad impiegare i gas, almeno fino al 1939, per assumere un completo controllo del territorio, risultato che non riuscì mai a perseguire.

Secondo la ricostruzione dei discendenti, 374 etiopi vennero deportati all’Asinara. La maggior parte di loro rimase sull’isola fino al luglio del 1939 mentre alcuni vennero trasferiti in altri luoghi di deportazione: Longobucco in Calabria, Ustica, Ponza, Mercogliano in Campania. Nel racconto dei discendenti, la deportazione all’Asinara fu una delle più dure: sull’isola non vi era una comunità locale con cui interagire, a differenza degli altri luoghi di detenzione e le condizioni igieniche erano pessime. Fin dalla prima guerra mondiale, quasi tutta l’isola era destinata a colonia penale, mentre in un’area esisteva un sanatorio per malati di tubercolosi costituito da tre edifici, uno dei quali venne destinato ai deportati. Molti si ammalarono, alcuni morirono e alcuni furono internati per malattie psichiatriche da cui non si ripresero per il resto della loro vita.

Con la caduta del fascismo, riacquistata definitivamente la libertà, i sopravvissuti tornarono in Etiopia, ma negli anni successivi, alcune famiglie emigrarono in altri paesi: Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia, Canada, Australia… .

Il viaggio della memoria dei prigionieri etiopi all’Asinara è iniziato con le ricerche di Elfy Getachew Nouvellon. Tre dei suoi antenati furono tra i deportati: il trisnonno Tsehafi Tezaz Woldemeskel Tariku, alto dignitario della Corte sia sotto l’Imperatore Menelik che sotto l’Imperatore Hailé Sellasiè, a capo della Cancelleria Imperiale, ebbe un ruolo fondamentale nella costruzione della ferrovia Addis Abeba-Djibouti, mentre il bisnonno Hailé Wold Meskel Tariku, fu Segretario del Ministero della Difesa, e il fratello del bisnonno, Mahteme Selassie Wolde Meskel fu scrittore e studioso di letteratura e poesia amharica.

“Il mio bisnonno – ci ha raccontato Elfy – è morto all’Asinara, non so neppure dove sia seppellito. L’ho sentito nominare raramente in casa, da mia nonna, sua figlia. Di lui sapevo solo che era stato portato in Italia come prigioniero e lì è morto. Avevamo un documento di famiglia e i miei figli si sono incuriositi… . Tutto è iniziato da lì”. Nel 2023 due figli di Elfy fecero un primo viaggio all’Asinara per incontrare i responsabili del Parco. Nacque l’idea di organizzare un incontro collettivo con i discendenti con i quali la famiglia di Elfy sarebbe riuscita ad entrare in contatto. Nei due anni successivi Elfy è riuscita a connettersi con tutti i discendenti dei 374 prigionieri e a ricostruire un albero genealogico non solo dei deportati dell’Asinara, ma dei deportati etiopi in Italia. La rete di contatti cresce così come il desiderio dei discendenti di tornare in Italia, all’Asinara, per rendere omaggio ai propri familiari che in quel luogo sono stati imprigionati senza aver commesso alcun crimine.

Così, nei primi giorni di questo caldo agosto 2025, un gruppo di oltre sessanta etiopi ha raggiunto Porto Torres per un’iniziativa di quattro giorni.

Il 5 agosto, si è svolto un seminario di introduzione storica a cura dei docenti dell’Università di Cagliari. Gli studiosi del colonialismo italiano, Valeria Deplano e Alessandro Pes, hanno inquadrato la vicenda delle deportazioni fasciste coloniali, sottolineandone la genesi già in epoca liberale e i risvolti razzisti, mentre lo storico Andrea Giuseppini ha raccontato le sue ricerche, tuttora in corso d’opera, per ricostruire la vicenda dei deportati etiopi a l’Asinara. Tali ricerche sono parte di un progetto più ampio, un centro di documentazione on-line, Campifascisti.it, sull’internamento e la prigionia come pratiche di repressione messe in atto dal regime fascista.

Nella seconda giornata, il 6 di agosto, si è svolta la visita e la commemorazione sull’isola dell’Asinara. Il folto gruppo di etiopi, il direttore e le guide del Parco hanno compiuto assieme questo pellegrinaggio a ricordo e cura di quella ferita, che seppure in silenzio, è transitata di generazione in generazione. Come ci hanno raccontato i discendenti, nessuno dei familiari che ha vissuto la deportazione ha mai parlato molto di quel periodo. Solo recentemente sono stati rinvenuti alcuni diari di alcuni deportati tra i quali quello dello scrittore Girmachew Teklehawariat e di Qegnasmatch Dehne Woldemariam.

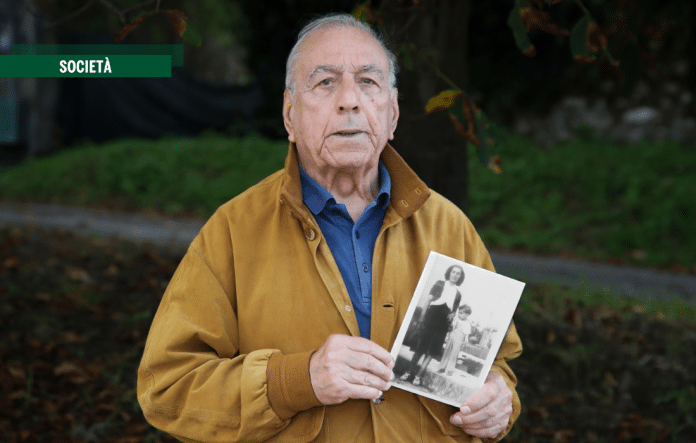

Nel gruppo di etiopi era presente l’unica deportata ancora in vita, la signora Yeweinshet Bashahwoured, oggi novantatreenne: nell’edificio che ospita la sede del Parco sono conservate le foto dei deportati, e, fra queste, quella di Yeweinshet Bashahwoured, e del fratellino ai lati di Senedu Gebrf, figlia del Sindaco di Addis Ababa, ma soprattutto una delle resistenti più agguerrite, parte del gruppo di cadetti etiopi denominati “Black Lions”.

Una delle guide del parco abbraccia l’anziana signora: “Tu sei la mia diva, ogni mattina vengo davanti a questa foto e ti saluto, non avrei mai pensato di incontrarti davvero”. È un momento di commozione tangibile. Nella parte esterna dell’edificio, alla presenza dei discendenti dei deportati e dell’unica sopravissuta che indossano gli abiti tradizionali etiopi, e stata collocata una targa commemorativa a ricordo di quella vicenda. Nel prossimo futuro, l’edificio, un tempo luogo di prigionia di 374 etiopi, sarà destinato a piccolo museo sulla storia dell’Asinara.

Nel piccolo cimitero in cui sono stati sepolti coloro che sull’isola sono andati incontro alla morte, i discendenti si sono raccolti in preghiera per onorare e ricordare coloro che non sono riusciti a tornare a casa.Il 7 agosto, durante un incontro, pubblico, alcuni discendenti hanno raccontato la dolorosa esperienza dei loro antenati attraverso foto e documenti di famiglia. Tra le varie testimonianze, Ytna Dehne ha letto un paragrafo del diario della prigionia del nonno Qegnasmatch Dehne Woldemariam: “i pescatori ci avevano portato un pesce, era ancora vivo e non abbiamo avuto il coraggio di ammazzarlo. L’ho messo in un grande catino con dell’acqua salata, e si è ripreso. Tutti assieme siamo andati verso il mare e lo abbiamo lasciato tornare al suo ambiente. Nel mio cuore ho chiesto a Dio che facesse lo stesso con noi, che, come noi avevamo avuto pietà del pesce, lui potesse averne di noi. L’ho pregato di liberarci da quella prigionia per poter tornare a casa, dai nostri cari”.

Infine, l’8 agosto, la performance di un’artista di origine etiope, ha suggellato quello che nell’intenzione di tutti i partecipanti – italiani ed etiopi – vuole essere il primo di una serie di incontri e iniziative future.

Queste straordinarie giornate non sarebbero state possibili senza il coordinamento, l’assistenza e l’ospitalità affettuosa e senza risparmio delle guide della cooperativa Sealand Asinara e in particolare di Paola Fontecchio, Giuliana Atzori e Loredana Nurra: a ribadire come ci sia sempre più bisogno di quelle iniziative “dal basso”, che sappiano intercettare i fermenti migliori delle comunità in cui viviamo.

Fra queste iniziative ricordiamo, perché strettamente collegata, la rete Yekatit12-19, composta da associazioni, comunità di afrodiscendenti, collettivi e istituzioni – nata per riaccendere l’attenzione collettiva sul passato coloniale dell’Italia, i suoi crimini e la sua rimozione postbellica. Nella convinzione che quella rimozione continui ad agire, in negativo, sulla nostra vicenda contemporanea e sia ragione non ultima, delle inquietudini sociali, antropologiche, politiche che la attraversano e la frantumano.

Come ci hanno dimostrato queste giornate, passare “Dall’oblio alla memoria” (il titolo dell’iniziativa) è un percorso lungo, complesso culturalmente ed emotivamente sfidante. Ma è anche uno dei pochi strumenti che abbiamo per combattere il virus dell’indifferenza che pare dilagare nelle nostre compagini sociali e che costituisce uno dei pericoli più subdoli per una convivenza meno inconsapevole e, per questo, più solidale.

I deportati dell’Asinara sono solo un episodio di quelle pratiche repressive, messe a punto un secolo fa, ma che trovano inquietanti consonanze con il trattamento che i nostri “democratici” governi riservano oggi a migranti, colpevoli solo di fuggire da povertà e guerre e spesso provenienti da quei paesi che il colonialismo occidentale non ha, in fondo, mai finito di sfruttare.

Le autrici: Maria Pia Guermandi è archeologa e saggista. Gabriella Ghermandi è scrittrice e musicista italo-etiope. L’8 agosto, all’Asinara, la performance artistica di Ghermandi ha dato il la a quello che nell’intenzione di tutti i partecipanti – italiani ed etiopi – vuole essere il primo di una serie di incontri e iniziative future