Guardo e riguardo un video, non riesco a staccarmi. Al centro di una strada deserta, un ragazzino, sembra avere circa 10 anni – difficile dire l’età precisa -, con uno zainetto sulle spalle e legata a una corda una valigia più grande di lui. Deve muoversi velocemente ma non riesce a trascinarla, è troppo pesante. L’esercito israeliano ha improvvisamente diramato l’ordine di evacuazione da quella che era una delle ultime zone “sicure” (si fa per dire) della Striscia di Gaza. Parliamo di Deir el Balah, dove hanno sede varie Ong e l’agenzia dell’Onu, che sono state a loro volta massicciamente bombardate per giorni anche durante la notte. (Mentre scrivo l’Idf ha mirato e distrutto anche il loro warehouse che conteneva farmaci e apparecchiature mediche).

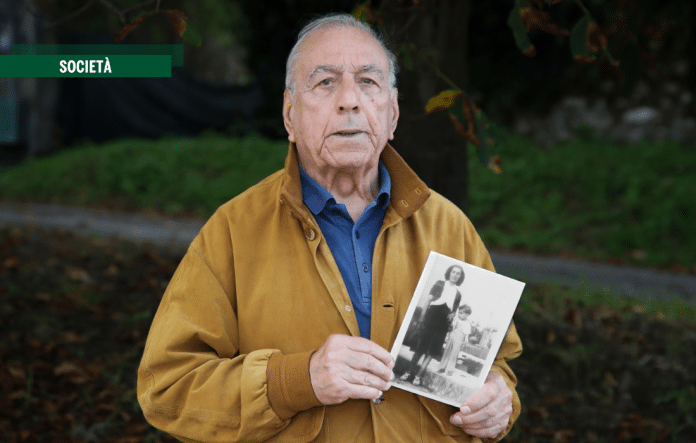

Il video del bambino, insieme a molti altri, è stato diffuso nella chat Operatori dell’informazione per Gaza in cui siamo presenti con altri 160 colleghi che si ribellano alla narrazione parziale, quando non del tutto falsa, dei media italiani mainstream. Coraggiosamente è stato condiviso da un operatore umanitario che in questa zona agisce per sostenere la popolazione civile. Si tratta di un cittadino italiano, Gennaro Giudetti, che si è trovato a sua volta sotto i bombardamenti dell’esercito israeliano, a tappeto, sistematici, perché nessun testimone dell’orrore, dei crimini contro cittadini inermi, deve sopravvivere per poter raccontare. Come scrivevamo sul numero scorso più di 200 giornalisti palestinesi sono stati sterminati. Fatti fuori loro ora solo sparuti cooperanti stranieri restano sul campo e sono il nuovo target dell’Idf. Quello che accade a Gaza da ottobre 2023 non è una guerra tra eserciti. Non è nemmeno una crisi umanitaria nel senso tradizionale. È un’operazione di cancellazione fisica, simbolica e demografica di un popolo, attuata con strumenti militari e giuridici, giustificata dalla retorica della sicurezza, e resa possibile da una complicità internazionale fondata sull’inazione e sul silenzio. È, nei termini esatti del diritto internazionale, un genocidio.

Non si tratta più solo di una definizione morale. Nel marzo del 2025, una commissione indipendente delle Nazioni Unite ha dichiarato “plausibile” che Israele stia commettendo atti di genocidio nella Striscia di Gaza. Il rapporto – basato su dati raccolti sul campo, immagini satellitari, testimonianze e documentazione di Ong – elenca una serie di pratiche che, per intensità e sistematicità, rientrano tra quelle previste dalla Convenzione sul genocidio del 1948: uso deliberato della fame come arma, distruzione delle infrastrutture idriche e sanitarie, attacchi mirati contro ospedali, scuole, operatori umanitari, e violenza sessuale sistematica. Secondo l’Alto commissariato Onu, oltre 70.000 persone sono state uccise nella Striscia fino a giugno 2025, in larga parte donne e bambini. L’Unicef ha parlato di «una guerra contro i bambini». The Lancet ha stimato che tra ottobre 2023 e luglio 2025 le vittime civili potrebbero essere oltre 85.000, mentre centinaia di migliaia sono ridotte alla fame estrema. La carestia di massa avanza nella Striscia e il 50% della popolazione si trova in condizioni di malnutrizione acuta, mentre l’accesso agli aiuti è ostacolato militarmente. Non è un effetto collaterale. È una strategia. Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sui Territori palestinesi occupati, ha descritto in un rapporto dettagliato la transizione da un’economia dell’occupazione a «un’economia del genocidio», nella quale il controllo totale sulla vita quotidiana dei palestinesi è accompagnato da una distruzione sistematica dei presupposti minimi per la sopravvivenza. Albanese denuncia il coinvolgimento diretto di aziende, istituzioni accademiche, enti pubblici e privati nel mantenimento dell’architettura dell’occupazione. Per questo è stata colpita da sanzioni personali da parte degli Usa, attacchi politici, isolamento. Il messaggio è chiaro: denunciare il genocidio oggi costa la diffamazione e l’espulsione dallo spazio pubblico. La giurista Micaela Frulli – una delle voci più autorevoli del diritto penale internazionale (Dpi) in Italia – ha parlato di una «normalizzazione giuridica della violenza»: l’assenza di conseguenze effettive per crimini di questa entità rende il diritto internazionale una cornice inefficace, priva di cogenza. «Se non viene attivato l’obbligo di prevenzione del genocidio sancito dalla Convenzione del 1948», spiega Frulli, «si mina la funzione stessa del Dpi, che non può essere selettivo o condizionato dalla geopolitica».

Nel frattempo, Israele propone – e avvia – la costruzione di una «città umanitaria» sulle rovine di Rafah. Un progetto promosso dal ministro Katz e sostenuto da Netanyahu, concepito per concentrare centinaia di migliaia di palestinesi in un’area chiusa, dalla quale si potrà uscire solo per «emigrare volontariamente». Il piano, come hanno denunciato 16 giuristi israeliani in una lettera aperta, rappresenta la prosecuzione del disegno genocidario attraverso mezzi amministrativi e pseudo-umanitari. La stessa terminologia utilizzata – «centro modello», «spazio protetto», «riqualificazione» – rievoca, nella sostanza, dinamiche storicamente associate al trasferimento forzato e alla pulizia etnica. La deportazione come esito programmato di una pressione militare totale – fame, sete, bombardamenti, assenza di cure – è già in atto. La città umanitaria è il dispositivo finale di questo processo. È la Nakba del 2025. Ma con una differenza sostanziale rispetto al 1948: oggi, tutto è sotto gli occhi della comunità internazionale. Ogni attacco è documentato. Ogni crimine è registrato. Le prove ci sono. La giustizia, no. Le risposte politiche sono inconsistenti. Gli Usa di Trump non solo proteggono Israele da ogni sanzione, ma attaccano apertamente gli organismi internazionali: la Corte penale internazionale, la relatrice speciale dell’Onu, i giornalisti che documentano. L’Unione europea resta inerte, incapace di prendere posizione (o non vuole?). Nessuna sospensione degli accordi commerciali e militari. Nessuna attivazione dell’art. 7 dei Trattati per la violazione dei valori fondamentali. La Nato continua a considerare Israele un partner strategico. Le parole “diritti umani”, “legalità internazionale”, “democrazia” diventano formule spente, prive di impatto.

Intanto, nelle zone cosiddette deconflicted, le bombe continuano a cadere. Gennaro Giudetti da Deir al-Balah ha denunciato attraverso messaggi vocali la totale assenza di protezione per i civili e gli operatori umanitari. La sua voce, insieme a quella di medici, giornalisti, sopravvissuti, chiede un’azione immediata, concreta, non simbolica. Ma finora le istituzioni politiche si sono dimostrate refrattarie persino a nominare la parola “genocidio”, come se riconoscerlo fosse un rischio politico e non un dovere giuridico. Il genocidio non è solo l’atto della distruzione. È anche il processo che lo rende possibile. È l’isolamento di un popolo, la sua disumanizzazione, l’annullamento sistemico delle sue condizioni di vita. È la trasformazione di una crisi politica in un’opportunità strategica per ridisegnare la geografia e la demografia di un territorio (obiettivo Grande Israele). Ed è, soprattutto, il fallimento delle istituzioni che dovrebbero prevenirlo.

Oggi la democrazia non è solo in pericolo nei luoghi in cui è formalmente negata. È in crisi nei Paesi che la rivendicano, ma che tacciono. Dove il diritto si riduce a linguaggio tecnico, e non a strumento di giustizia. Dove i principi universali si applicano a geometria variabile, con doppi standard. Dove il silenzio vale più del diritto. Gaza è un test per la tenuta dell’intero sistema multilaterale. Se questo genocidio resterà impunito, la funzione stessa del diritto internazionale – come argine alla barbarie – sarà compromessa in modo irreversibile. E non riguarderà solo il popolo palestinese. Riguarderà tutti noi.

Immagine dal profilo X del giornalista palestinese Sameh Ahmed

Sul cartello c’è scritto: “Giornalista affamato che scrive un reportage sulla fame”.