Leopoli. «Prima dell’inizio della guerra andavamo in giro eleganti, con i tacchi alti. Poi abbiamo iniziato a indossare scarpe da ginnastica e jeans. Dovevamo difenderci dalla guerra anche così, con i vestiti. Quando arrivavano gli attacchi, bisognava poter correre, scendere sottoterra, nascondersi in fretta».

A dircelo è Svetlanka, 54 anni, medico. Ha cercato di resistere il più a lungo possibile sotto l’occupazione russa a Donetsk. Continuava a lavorare nei rifugi, curava le persone operando in condizioni disperate, pur di non lasciare il suo posto. Ma a un certo punto ha dovuto scegliere: restare avrebbe messo in pericolo non solo lei, ma anche suo marito. Così sono partiti, con il peso dell’abbandono ma anche con la speranza di salvarsi. La sua voce si scalda quando tira fuori il telefono e mostra una foto: la loro figlia, una ragazza bellissima, che ora vive e studia in Spagna. «Lei è la nostra forza», ci dice, con un sorriso che per un attimo sospende tutto il resto.

Incontriamo Svetlanka in un centro per rifugiati ucraini di Leopoli, dove fa la volontaria. La sua non è una storia di eroismo al fronte. Ciò nonostante, Svetlanka resiste. È la resistenza pacifica e distante dai riflettori delle donne ucraine. Quella che non innalza bandiere o cerca riconoscimenti, né è praticata con le armi. Sono molti i modi in cui viene portata avanti. Insegnare, amare, documentare, salvare, organizzare, reinventarsi, dentro il disastro. Ma anche semplicemente ricostruire le proprie piccole routine tra gli allarmi antiaerei, oppure mettersi il rossetto in un rifugio. Farlo per te stessa, anche se magari hai perso tutto e la stanchezza ti dice che arrendersi sarebbe più semplice.

«Avevo paura, certo. Ma ho pensato che loro potessero averne più di me. Già vivevano in una condizione precaria. La guerra non avrebbe dovuto farli scomparire dagli occhi di tutti. Così sono uscita lo stesso». Ivanka, 52 anni, ricorda bene il giorno dell’invasione su larga scala, il 24 febbraio 2022, quando ha deciso di andare comunque a portare un pasto caldo ai senzatetto di Leopoli, come era solita fare da anni. «I miei amici», li chiama. Ora anche lei è volontaria al centro per rifugiati.

Ivanka ha una calma che spiazza. Una tranquillità capace di imporsi anche nel caos. La noti mentre coordina con dolce fermezza le altre volontarie, mentre chiacchiera con i suoi amici senzatetto, con affetto sincero. In un momento di pausa, ci racconta di suo figlio, che ha 28 anni, ed è stato fermato per strada e reclutato. Ora è al fronte. Riesce a sentirlo, è in contatto con lui.

«Se cammini per la città noti subito che mancano gli uomini – dice ancora Ivanka -. Anche se qui, a Leopoli, la guerra non si combatte nelle strade, la morte è arrivata lo stesso. Molte donne hanno figli, mariti, padri al fronte. Alcuni sono tornati in una bara, di altri non si sa più nulla». Ivanka abbassa lo sguardo e prende fiato. «Le donne – prosegue – camminano per strada con grazia, vestite bene, come se nulla fosse. Ma dentro soffrono, anche se tentano di non mostrarlo. Coloro che accogliamo nel centro spesso ci raccontano che non riescono nemmeno a parlare con le amiche, con le vicine. Hanno paura di appesantire chi gli sta accanto, come se il loro dolore fosse troppo grande anche solo da nominare. Ma quel dolore c’è, e le accompagna ovunque».

«Non avere una casa mia, non avere la mia libertà… è difficile. È come vivere a metà, in attesa che qualcosa si sblocchi, che finisca». Natalia ha 26 anni. Suo marito ora è al fronte, ed è stato lui, mesi dopo allo scoppio della guerra, a dirle di andare via da Luhansk. Lei era pronta fin dall’inizio, ma ha aspettato quel segnale per partire. E così, nell’estate del 2022, ha lasciato tutto ed è fuggita. Oggi vive nel centro Unbroken Mothers, una struttura di accoglienza di Leopoli dedicata alle mamme con figli sotto i tre anni. La figlia è nata in questo nuovo luogo, lontano da casa. Il marito riesce a farle visita quando può.

Nella stessa struttura vive Caterina che di anni ne ha 33 anni ed è arrivata circa un anno fa. Ricorda con lucidità quel giorno: un bombardamento era scoppiato vicino casa sua. La paura è stata più forte di tutto. Ha preso il figlio, nato solo tre giorni prima, ed è fuggita da Cherson. Non è stato facile trovare un modo per andarsene. I trasporti erano caotici, le strade insicure, ma alla fine è riuscita a salire su un treno e lasciare la propria città. «Qui è un’altra vita», dice. «Gli allarmi ci sono ancora, ma almeno non cadono missili vicino. Possiamo respirare». Dal futuro non ha grandi aspettative. «Non so cosa succederà, non riesco a pensarci troppo. Ma una sola cosa desidero con tutta me stessa: che mio figlio cresca sano. E che possa vivere in un’Ucraina libera».

«Il mio più grande desiderio è tornare a casa. Anche se fosse distrutta, mio figlio – che è ingegnere – potrebbe ricostruirla. Io vorrei solo la pace». Barbara ha 79 anni. Non sa se la sua casa sia ancora in piedi oppure no. Le notizie sono frammentarie, e il dubbio è diventato per lei una costante. Suo figlio, che ha tre bambini, ora vive a Leopoli. È ospite nell’appartamento di un vecchio amico dell’università, un uomo che vive da molti anni in Italia per lavoro e che, sapendo della loro situazione, gli ha ceduto temporaneamente la casa. Barbara invece vive nel campo profughi di Mariapolis, nella periferia di Leopoli, in un container condiviso con altre due donne che non conosceva prima, ma con cui ha trovato un buon equilibrio. È curiosa, ci osserva, si informa su chi siamo. «Le donne della mia età che vivono qui, anche con la guerra addosso, anche se dentro stanno male, si sforzano ogni giorno di mantenere un’apparenza di normalità», ci dice abbozzando un sorriso.

«Abbiamo tutto ciò che ci serve, tutte le condizioni per vivere bene». Mentre Taissia, 85 anni, ci parla, non si può fare a meno di sorridere, con tenerezza: lo spazio all’interno dei container in cui vive da tre anni insieme al figlio sessantenne è minuscolo, quasi claustrofobico. Ma lei lo racconta con dignità, senza lamenti. Anche lei viene da una zona oggi occupata e adesso è ospitata nel centro profughi di Mariapolis. Taissia è riconoscente, ci tiene a ringraziare chi ha costruito questi moduli abitativi – sono stati donati dai polacchi. La sua casa è stata danneggiata, ma alcuni vicini stanno cercando, a poco a poco, di rimetterla in sesto. Quando possono, aggiustano. Un gesto semplice, ma pieno di speranza.

La missione umanitaria di Mediterranea a Leopoli

Questo reportage è stato realizzato nell’ambito della diciannovesima missione della Staffetta Umanitaria per l’Ucraina, promossa dall’ong Mediterranea Saving Humans. Un’iniziativa che non si limita a portare beni materiali per sostenere la popolazione civile sfollata, ma si basa sull’ascolto e sulla prossimità. Insieme al progetto di musicoterapia Music and Resilience e all’equipe medica, Mediterranea tiene aperto un canale di solidarietà concreta. Info:mediterranearescue.org

Tutte le cifre di un Paese in guerra

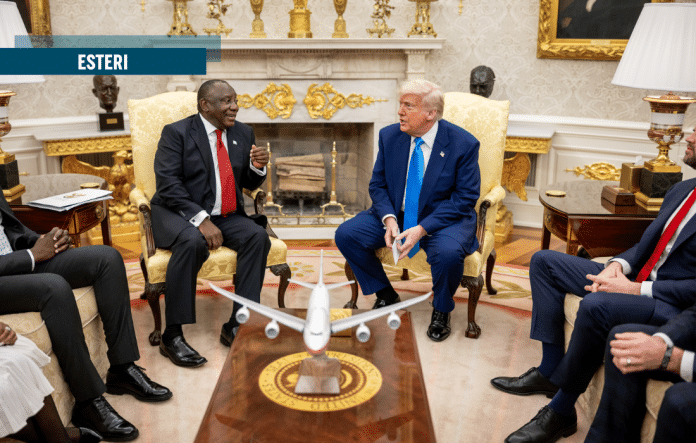

Dopo tre anni e mezzo dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina, il conflitto continua a provocare vittime, distruggere infrastrutture e ridisegnare gli equilibri geopolitici dell’Europa. Secondo le cifre aggiornate al 30 giugno scorso dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani (Ohchr), i civili uccisi dall’inizio dell’invasione su larga scala sono almeno 30.457, con oltre 60.000 feriti. Tuttavia, le stesse Nazioni Unite ammettono che i numeri reali potrebbero essere significativamente più alti, a causa della difficoltà di verificare i numeri delle vittime nelle zone occupate o sotto costante bombardamento. Dal punto di vista territoriale, la Russia controlla attualmente circa il 18% del suolo ucraino, che corrisponde alle regioni parzialmente o totalmente occupate di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhya e Kherson, oltre alla Crimea annessa. Secondo l’Institute for the Study of War (Isw), il fronte militare non si sta più spostando in modo significativo: le posizioni sono diventate relativamente stabili, quasi “congelate” nel tempo e nello spazio, senza grandi avanzamenti o ritirate da parte di uno dei due schieramenti. Ciò ha trasformato la guerra in un conflitto di posizione, con offensive limitate ma incessanti. Sul terreno, dall’inizio del 2024 ed aprile del 2025, la linea del fronte, si è spostata di poche decine di chilometri, ma il perimetro dell’occupazione resta consistente: al primo luglio 2025 le forze russe detengono 113.673 km². Nelle zone occupate il Cremlino ha accelerato la “russificazione”: il passaporto russo è reso obbligatorio, ed è soppresso lo studio della lingua ucraina nelle scuole. La Missione “United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine” (Hrmmu) dell’Onu per i diritti umani dichiara anche confische di proprietà e l’obbligo, per chi resta, di affrontare restrizioni di movimento, arruolamenti forzati e un’economia di sussistenza spesso in moneta russa, il rubli.

La crisi umanitaria resta enorme. Oltre 12 milioni di persone hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni. Secondo l’Unhcr, oltre 6,4 milioni di rifugiati ucraini si trovano attualmente all’estero, principalmente in Polonia, Germania, Repubblica Ceca, Romania e Italia. Altri 3,7 milioni sono sfollati interni. L’Unione Europea ha esteso fino al 2027 la Direttiva di protezione temporanea, garantendo ai profughi il diritto di soggiorno, lavoro e studio, ma il sostegno dell’opinione pubblica è in calo e l’integrazione si fa sempre più complessa. I pacchetti di sanzioni imposti dall’Unione Europea alla Russia e la fornitura di oltre 85 miliardi di euro in aiuti per spese militari, per la ricostruzione del paese e sostegni umanitari, non sembrano al momento sufficienti per uno spostamento reale degli equilibri a favore di Kiev, mentre a Bruxelles ancora nessuno sembra avere una strategia chiara da proporre per avvicinarsi alla risoluzione del conflitto. Nel frattempo, il piano di riarmo ReArm Europe lanciato dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen a marzo 2025, che potrebbe mobilitare fino a 800 miliardi di euro, non prevede una reale politica comune di difesa. Il rischio sempre più concreto è che l’iniziativa, anziché consolidare il protagonismo europeo – oggi ai minimi termini – nello scacchiere internazionale, finisca col rivelarsi innanzitutto un grande dono all’industria bellica. Mentre la diplomazia arranca e le armi continuano a scandire il quotidiano dell’Ucraina, quasi un cittadino su quattro si trova distante dalla propria casa. L’esito del conflitto non si gioca solo sulle prime linee, ma anche sulla capacità della comunità internazionale di offrire protezione a chi fugge e di difendere i diritti di chi per scelta o per obbligo resta in Ucraina, nei territori sotto il governo di Kiev o in quelli occupati.

L’autrice: Lia Trofin è giornalista