È stato completato oggi, 2 gennaio, lo sgombero delle vele di Scampia, il quartiere di Napoli dove un crollo nel luglio scorso ha provocato la morte di 3 persone. Sulle condizioni di vita degli abitanti delle vele e sul diritto alla casa interviene Nicola Nardella, presidente della Municipalità 8 di Napoli.

La mattina del 23 luglio 2024 c’era la sensazione di una montagna invalicabile.

I soccorsi, nella vela celeste di Scampia, erano durati tutta la notte. A causa del crollo di un ballatoio c’erano stati tre morti. Sette bambini feriti che lottavano per la vita. Solo molti giorni dopo si poté tirare un sospiro di sollievo sapendoli fuori pericolo.

Fin dal principio era chiaro che bisognava svuotare le vele alla svelta. Oggi, a distanza di cinque mesi, le vele sono completamente vuote, e presto un mucchio di gente inizierà a raccontarla questa storia, ma i veri protagonisti, quelle migliaia di persone che hanno lasciato casa, potrebbero finire ai margini delle narrazioni o incastrati in qualche luogo comune.

La grande dignità con cui uomini, donne, bambini, anziani hanno lasciato le loro case in maniera pacifica potrebbe finire in una vasta voragine di rimozione o d’oblio. Non sarebbe giusto.

A tratti la corsa per lo svuotamento si trasformava, nei report che quotidianamente venivano elaborati, in numeri; ma quei numeri erano persone.

Un giorno, durante un sopralluogo nella vela gialla ormai vuota, trovai a terra dei giocattoli che erano l’ultima testimonianza della vita che aveva attraversato quell’inferno di cemento.

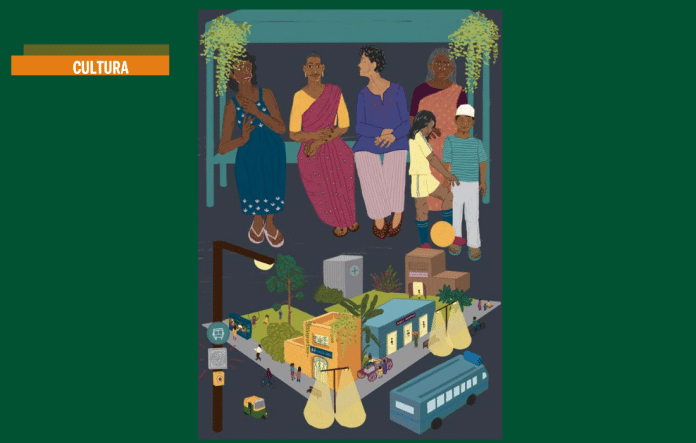

Nel quartiere si sentiva il dolore delle persone arrivare da un’estremità sconfinata della solitudine. Nella gestione dell’emergenza bisognava ricercare il dialogo ad oltranza. Da questa storia bisognava uscirne come comunità, non come corpo dilaniato. A tratti la dismisura dell’impresa ci faceva sentire come Gulliver nella città dei giganti. Se non ci fosse stata la comunità popolare delle vele, la dimensione delle cose ci avrebbe sovrastati tutti.

Ho visto uomini, donne e bambini cercare casa incassando dei “no” per lo stigma sociale che su di loro gravava, li ho visti comportarsi con dignità eludendo i tentativi di speculazione, li ho visti aiutarsi reciprocamente e chi aveva qualche soldo in più pagava la spesa a chi era in condizioni peggiori, così come pure ho visto il lato peggiore dell’umanità e l’indifferenza per calcolo, il male letale del nostro mondo capitalista.

Ogni mattina, quello che veniva fatto il giorno precedente, si presentava alla mia coscienza come il cammello che deve attraversare la cruna di un ago. Il tempo mi consentirà un bilancio.

Poi nel cuore della notte profonda si è finalmente disvelata la realtà. Quella della comunità delle vele è stata una lotta per i diritti e nello specifico per il diritto alla casa e da quest’angolo di universo preme raccontare che anche la povertà, per ciò che abbiamo visto coi nostri occhi, ha avuto una mutazione. Essa è divenuta ormai palesemente un fattore complesso, in cui si intrecciano disagio economico, psichico, precarietà della salute, spoliazione e fame culturale. Questa è la realtà.

Coltivo la speranza che tutto questo dolore si mantenga nei canali della lotta per i diritti. Migliaia di persone hanno tenuto per troppo tempo lo sguardo fisso nel buio. Ora la storia si capovolgerà. Da queste parti la rivendicazione dei diritti è stato un processo naturale della comunità, quasi immanente alla stessa, non un prodotto artificiale. In un tempo di solitudini e frammentazione bisognerebbe interrogarsi su quanto è accaduto.

In termini giuridici, l’aggettivo abnorme indica qualcosa che pur essendo astrattamente legittimo, in realtà avviene fuori dalle ipotesi previste. L’imprevedibilità è una parte importantissima della vita e, la comunità popolare, con la sua condotta abnorme, ha dato l’ennesimo contributo ad un quartiere che sta compiendo un coraggioso balzo in avanti.

L’autore: Nicola Nardella, avvocato, è presidente della Municipalità 8 di Napoli

Ndr Nel luglio 2024 la Municipalità 8 di Napoli ha trovato soluzione ai 200 nuclei della vela celeste, 104 della gialla, ed altri 200 della rossa. Migliaia di persone. Tutti hanno ricevuto il contributo di autonoma sistemazione. Le fragilità sono state collocate in case della curia. Tutto presi in carico dai servizi sociali. Nell’arco di due anni avranno la casa nell’ambito del progetto restart Scampia