Ormai sono quasi tre anni di guerra in Ucraina e anche aver inviato a Zelensky armi a lungo raggio per colpire in territorio russo, come ha fatto l’ex presidente Biden, non ha portato a un negoziato, anzi. L’aggressore Putin, fra missili ultrasonici e minacce di usare le armi nucleari, ha continuato a fare la voce grossa. Dopo aver arruolato truppe nord coreane e dopo la caduta del suo sodale, il dittatore siriano Assad, ha concentrato sul fronte ucraino tutti i suoi sforzi. Intanto nel Paese aggredito sarebbero 80mila i morti e 400mila i feriti, secondo un’inchiesta del Wall Street Journal che parla anche di 200mila morti e 400mila feriti tra i russi. Un’ecatombe di civili e militari.

Ancor più agghiacciante, se possibile è il massacro che è stato perpetrato nella Striscia di Gaza dall’esercito israeliano dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Mentre scriviamo il bilancio dei morti ha superato i 45mila, perlopiù civili. Fra loro 17mila circa sono bambini. Secondo The Lancet sarebbero molti di più. La prestigiosa rivista scientifica parla di 186mila decessi attribuibili al conflitto nella Striscia di Gaza. E una intera generazione di bambini mutilati, orfani, o scampati per miracolo dalle bombe ha subito traumi, ha ferite psicologiche profondissime che sarà difficile rimarginare, come su questo numero di Left scrivono l’ex ordinario di Psicologia sociale all’Università degli Studi di Milano Francesco Paolo Colucci e lo psicologo palestinese Mahmud Said. Entrambi in passato hanno lavorato in Palestina e in questi mesi hanno ricevuto numerose drammatiche testimonianze dai territori di Gaza assediati, dove i civili sono privati di viveri, acqua e medicinali, bombardati dall’esercito di Netanyahu e del suo governo di ultradestra, ma anche destabilizzati, minando la loro vitalità e resistenza psichica.

Nel frattempo oltre 50 aree di crisi e conflitti nel mondo ci tengono in apprensione. Si tratta del numero più alto registrato dalla fine della Seconda guerra mondiale, come documenta Raffaele Crocco con il suo importante Atlante delle guerre (che esce in nuova edizione).

In questo quadro non possiamo dimenticare il Sudan dove si consuma da anni una guerra di cui nessuno parla. Il conflitto ha precipitato quasi 25 milioni di persone – oltre la metà della popolazione sudanese – in stato di pericolo e di indigenza assoluta. Più di 12 milioni di persone, di cui circa la metà sono bambini, hanno dovuto abbandonare le loro case. Anche queste sono cifre spaventose.

Si dice che parlare di numeri non sia efficace per scuotere le coscienze, perché vengono registrati con indifferenza. Da donna e da giornalista sono convinta invece che rendere noti e ripetere questi dati nella loro agghiacciante realtà, generi una reazione. Perché siamo umani. Perché dietro ci sono storie, vissuti, speranze, dolori indicibili. Questi numeri sono persone e dovrebbero essere sufficienti a farci dire basta, ad alzarci in piedi e gridare “cessate il fuoco”, il tempo della pace è ora. Perché si può fare. Tante volte siamo stati vicini a un accordo di tregua in Ucraina ma poi di volta in volta qualcuno l’ha sabotato. Se gli Stati Uniti avessero voluto avrebbero potuto fermare l’alleato Netanyahu, ma Biden ha dispensato consigli paternalistici («Non fate come noi in Afghanistan») continuando al contempo ad armare Israele. E ora Trump, sedicente uomo della pace, dice che a Gaza scatenerà l’inferno se non verranno rilasciati gli ostaggi prima del suo insediamento. L’aver nominato come ambasciatore Usa in Israele il fondamentalista evangelico Mike Huckabee, convinto che la Bibbia abbia assegnato la Palestina agli ebrei e che il popolo palestinese non esista, non fa certo ben sperare.

Quel che appare chiaro all’alba di questo nuovo anno, purtroppo, è che il nuovo ordine mondiale si sta costruendo sulla base della supremazia militare. I conflitti hanno preso il posto del dialogo e dell’iniziativa diplomatica, sono aumentate in modo scandaloso le spese per nuovi armamenti a scapito degli investimenti per l’istruzione, per la salute e per la difesa del Pianeta dalla crisi climatica.

In Italia, con la legge di Bilancio, il governo Meloni ha stanziato 32 miliardi per la spesa militare, toccando il record di 13 miliardi solo per i sistemi d’arma, come denuncia su questo numero Francesco Vignarca della Rete italiana pace e disarmo. Soldi che, invece, dovrebbero essere spesi per la sanità pubblica, per la scuola, per la ricerca e l’innovazione. In questo quadro c’è anche chi, come Enrico Letta (alla festa di Atreju) ha proposto di ratificare il Mes per aumentare la spesa militare. Negli anni di docenza a Parigi evidentemente l’ex segretario del Pd ha ben assorbito la lezione di Macron che ha annunciato che la Francia è in economia di guerra. La stessa prospettiva che la presidente della Commissione Von der Leyen auspica per l’Europa. Dopo gli sforzi che erano stati fatti per uscire dalla pandemia facendo debito comune per la salute, ora l’obiettivo della Commissione europea che ha aperto all’appoggio esterno dei meloniani è la spesa militare, è la difesa, facendoci fare un balzo indietro. E il neo capo della Nato Mark Rutte si frega le mani alzando l’asticella di richiesta di spese militari al 3 per cento ai Paesi membri. Così quell’Europa che giovani partigiani rinchiusi in carcere nel manifesto di Ventotene avevano sognato senza fili spinati, ora rischia di sparire. Anche a causa della prossima entrata in vigore del pessimo Migration act, che nega i diritti umani dei migranti e il diritto d’asilo.

Non c’è più tempo da perdere.

È questo il momento, dobbiamo farci sentire, come cittadini, come massa critica per invertire la rotta sul fronte delle guerre, forti anche dei provvedimenti che la giustizia internazionale ha intrapreso. Dai mandati di cattura per Putin, Netanyahu e i capi di Hamas spiccati dalla Corte penale internazionale, all’inchiesta della Corte internazionale di giustizia che sta andando avanti per l’accusa di genocidio perpetrato da Israele a Gaza, avanzata dal Sudafrica e da molti altri Paesi. Chi è responsabile di massacri di civili e crimini di guerra deve sapere che non resterà impunito. La giustizia internazionale, certo è lenta. E sappiamo bene quali siano le pastoie in cui versa l’Onu, ma sappiamo anche che l’unica strada è il dialogo, è la diplomazia. Come è scolpito nell’articolo 11 della nostra Costituzione, ripudiamo la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti. La guerra porta solo distruzione, le armi portano solo morte, i momenti più alti della storia umana in cui sono fiorite arte, civiltà e progresso, ci dicono che la pace e la nonviolenza sono scelte politiche rivoluzionarie.

Non è mai troppo tardi per fare la pace

Si vis pacem

Se si chiede a chiunque, anche alla persona che consideriamo la più terribile, nessuno mai dirà che la guerra è qualcosa di auspicabile. A nessuno piace la guerra e nessuno ha intenzione di fare la guerra.

La realtà dei fatti però poi è diversa. Secondo il Global Peace Index, nel 2024 ci sono nel mondo ben 56 conflitti attivi. Sembra quindi che a qualcuno piaccia fare la guerra o perlomeno non dispiaccia. E per quanto ognuna delle parti coinvolte in un conflitto dica sempre che è colpa dell’altro se c’è la guerra, ogni volta qualcuno, da una parte o dall’altra, inizia la guerra.

Questo accade quando non si riuscirebbe più a parlare, quando non sarebbe più possibile discutere per trovare una soluzione ad un conflitto che è probabilmente prima economico, politico, di idee, di credo religioso, di identità.

Allora si perde ogni umanità e si ritiene che l’unico modo per far valere e prevalere le proprie ragioni sull’altro, far prevalere un proprio pensiero sul pensiero dell’altro che deve essere “accettato” dall’altro anche se non vuole (per esempio quel territorio ci appartiene, la nostra religione è vera, la vostra è falsa, la vostra cultura ci minaccia, etc.) sia aggredire fisicamente l’altro con strumenti che servono ad uccidere e a distruggere. La “soluzione” al conflitto del pensiero con altri esseri umani diventa la distruzione e l’eliminazione fisica dell’altro. Questo è sempre accaduto nella storia dell’uomo, perlomeno da quando esistono le civiltà. Sembrerebbe essere un destino ineluttabile, qualcosa di inevitabile, addirittura di necessario. Va anche osservato che la guerra è certamente qualcosa di umano. Nessuna specie animale fa la guerra. Certamente ci sono gli scontri tra il capobranco e l’aspirante tale per decidere chi è il più forte. Ma mai questi scontri finiscono con la morte dell’uno o dell’altro. Così come è vero che esistono le uccisioni tra individui della stessa specie, ad esempio tra i leoni, quando un nuovo leone diventa capobranco, capita che uccida la prole del precedente. Ma queste sono azioni che non hanno un pensiero che è un “non” verso l’altro, cosa che invece è caratteristica dell’essere umano. C’è un non che viene pensato in relazione all’altro, della sua realtà umana e del suo pensiero. Nei casi più estremi fino a pensare che non si tratti più in realtà di esseri umani come noi. E infatti l’etimologia di nemico è dal latino inimicus ovvero non-amico, il contrario di amico, qualcuno che ci è ostile. Io penso che per cercare di trovare un modo di realizzare una pace che non sia un’astrazione riferita ad un generico volersi bene che si opporrebbe ad una realtà umana naturalmente violenta, andrebbe proprio capito meglio che cosa è questo non che sta alla base di ogni conflitto. Per far questo dobbiamo però anche lasciarci alle spalle ogni pensiero sugli esseri umani come ineluttabilità e destino ad essere naturalmente violenti. Non possiamo in alcun modo accettare questa prospettiva perché inevitabilmente ci porterebbe a delle soluzioni che sarebbero solo dei contenimenti di questa terribile realtà che sarebbe l’essere umano.

Ma la norma di pensiero purtroppo è proprio questa: quella di un essere umano macchiato dal peccato originale (o dal nulla originario o da una originaria dissociazione) e pertanto destinato ad essere malvagio. Il pensiero filosofico e religioso che ha elaborato questa idea proporrà allora dei sistemi di contenimento di questa violenza, una morale e una etica che aiuterebbe l’essere umano a non essere violento.

Anche se quello che vediamo intorno a noi sembra dirci solo che la possiamo pensare in questo modo terribile, cerchiamo di fare uno sforzo di immaginazione e pensiamo invece ad una diversa prospettiva. Invece di accettare l’idea di un essere umano originariamente malvagio che deve essere educato a non esserlo, pensiamo ad un essere umano originariamente buono, che vuole spontaneamente stare insieme all’altro senza agire alcuna violenza e che poi possa perdere questa capacità di rapporto con l’altro e diventare violento. Questo ribaltamento di prospettiva nella ontogenesi dell’essere umano, cioè che ci sia un’origine buona che poi possa perdersi, penso che sia assolutamente fondamentale perché con essa possiamo pensare di eliminare la violenza recuperando una socialità perduta. Senza questa prospettiva ogni ambizione a creare una pace duratura è inutile perché sarà sempre possibile pensare che è inevitabile ricadere nella violenza dell’uno sull’altro visto che quella sarebbe la vera natura umana. E sarebbe altrettanto naturale pensare che l’unico modo per contenere questa violenza “naturale” sarebbe quella appunto del contenimento fisico e mentale. Pensare cioè ad una società come Stato di polizia in cui devono essere controllate le azioni e i pensieri delle persone perché la natura umana è intrinsecamente pericolosa se lasciata a sé stessa. Allora la prima cosa da fare per trovare la pace è rovesciare questa logica apparentemente corretta ma in realtà destinata a fallire perché è una logica che porta al fascismo e di conseguenza alla perdita della pace.

Qui su Left abbiamo tante volte detto che questa nuova prospettiva, del pensare l’essere umano come originariamente sano e “buono”, sia fondamentale per la sinistra. Purtroppo sappiamo che questo argomento non è ancora stato ben compreso, non ne viene compresa la portata sociale, filosofica e politica. E vediamo come di conseguenza, troppo spesso a sinistra ci si rivolga al pensiero religioso per sapere cosa fare e cosa pensare riguardo all’essere umano. Ma il pensiero religioso ha l’idea del male insito nell’essere umano, del peccato originale. Non è possibile alcuno sviluppo di una realtà di società diversa e di pace duratura se si continua a pensare che gli esseri umani se lasciati a loro stessi si ammazzino a vicenda. E che sia quindi necessario avere delle regole per evitarlo, dei comandamenti e una bibbia per fare la società. Quel pensiero non può essere un pensiero di sinistra perché inevitabilmente porta ad un’idea di non-uguaglianza tra tutti gli esseri umani; In altre parole, avrebbe ragione la destra. Uguaglianza che questo “pensiero” recupera con un’imposizione razionale dell’uguaglianza dei bisogni e la lotta per la realizzazione di tale uguaglianza. Benissimo, certamente l’uguaglianza dei bisogni è fondamentale ma non è assolutamente sufficiente.

Come sicuramente il lettore sa, qui su Left per oltre undici anni ha scritto Massimo Fagioli che ha scoperto e raccontato qual è il fondamento del pensiero umano, dove esso nasce e come si sviluppa, scoprendo una naturale e spontanea socialità originaria degli esseri umani.

Proprio quest’anno, il 2025, ricorrono i 50 anni dalla pubblicazione dei suoi secondo e terzo libro, La marionetta e il burattino e Teoria della nascita e castrazione umana. Sono libri che seguirono il primo libro, Istinto di morte e conoscenza, nell’approfondire il significato sociale e politico della teoria della nascita.

Libri attualissimi che riescono a leggere la realtà con occhi nuovi. Libri che raccontano un pensiero nuovo che dice che per realizzare la pace è necessario prima comprendere cosa sia l’essere umano che fa la pace. Altrimenti continueremo a fare la pace in attesa della prossima guerra.

A Lampedusa si annega, a Roma si brinda

Maledetti questi migranti che si permettono di turbare il capodanno degli italici patrioti andando a morire al largo di Lampedusa proprio a cavallo dei fuochi d’artificio.

Per tutta la notte sono continuate le ricerche dei 20 dispersi tra cui 5 donne e 3 bambini. I sette sopravvissuti, tra cui un bambino siriano di otto anni, sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa per poi lasciare l’isola, diretti a Porto Empedocle con il traghetto, quelli che non si rovesciano in mare.

Maledetti quei venti naufraghi che hanno deciso di non farsi trovare, che hanno scelto di farsi inghiottire dal mare per disturbare il brindisi della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, impegnata nella caccia ai trafficanti mentre si lasciano morire le loro vittime. Maledette queste persone migranti che annegano prima di volere attaccare, almeno per dare la soddisfazione a qualche Salvini di sbattergli in faccia la chiusura di un porto in nome della difesa della patria.

Maledetti quei 1.700 che nel 2024 hanno deciso di morire nella rotta del Mediterraneo centrale, in quella lingua di mare che è un’indelebile onta sulla dignità dell’Italia e dell’Europa tutta.

Il 2025 però porta con sé una rassicurazione per i governanti: i morti sono talmente tanti, quasi tutti nello stesso tratto di mare, che alla fine vincerà l’abitudine. Una persona migrante annegata è un niente di nuovo nell’anno che verrà. Si potranno raccontare come vittime collaterali della caccia ai criminali, anche se sono affogati dalla politica di Bruxelles.

Buon giovedì.

L’ordinanza della corte di cassazione sui paesi sicuri spiegata bene

Assistiamo ad un imbarazzante stillicidio di dichiarazioni strampalate da parte di politici e membri del governo di centrodestra, secondo i quali, la Suprema Corte, rinviando la causa alla Corte di giustizia Ue, avrebbe dato ragione al governo sulle politiche migratorie e le deportazioni in Albania.

Nulla di meno vero.

Per quanto non sia semplice riassumere in poche righe e in modo comprensibile anche ai “non addetti ai lavori” un’ordinanza di 35 pagine, quello che segue è il succo della questione.

1. Il giudice che è chiamato ad esprimersi sulla convalida del trattenimento in Albania della persona migrante deve verificare se sussistono tutti i presupposti di legge per autorizzare la limitazione della libertà personale con una misura così impattante come la deportazione e il trattenimento in un centro chiuso, che può durare anche molti mesi;

2. Uno di questi presupposti è la designazione di un Paese come “sicuro” o meno, nel senso che le persone migranti che provengono da un Paese designato come sicuro possono subire deportazione e trattenimento nei centri per i rimpatri;

3. Secondo la normativa (a scendere, di livello europeo, costituzionale, ordinario e amministrativo) la lista dei Paesi considerati sicuri deve essere compilata dal governo ma sono ovviamente i giudici a doverla applicare (o disapplicare) in ogni singolo caso concreto;

4. Se, ad esempio, il giudice è chiamato a convalidare il trattenimento di un cittadino d’origine egiziana e l’Egitto è nella lista dei Paesi considerati sicuri, detto giudice non convaliderà automaticamente il trattenimento ma dovrà valutare in concreto e in termini di attualità se la valutazione di sicurezza operata dal governo sia legittima o, al contrario, irragionevole o arbitraria (perché, ad esempio, le libertà di ricercatori, sindacalisti, oppositori politici in quel Paese non sono garantite…)

5. In altre parole, il governo esercita un potere discrezionale (nella compilazione della lista) che deve essere sindacato (messo in dubbio, valutato) dal Tribunale nel caso concreto.

Ecco cosa dice esattamente la Corte: “Il giudice ordinario, sebbene non possa sostituirsi all’autorità governativa sconfinando nel fondo di una valutazione discrezionale a questa riservata ha, nondimeno, il potere-dovere di esercitare il sindacato di legittimità del decreto ministeriale, nella parte in cui inserisce un certo Paese di origine tra quelli sicuri, ove esso contrasti in modo manifesto con la normativa europea vigente in materia” e ancora “il giudice della convalida, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al ministro degli Affari esteri e agli altri ministri che intervengono in sede di concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell’ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento de libertate, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento. Pertanto, egli è chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazione ministeriale abbia varcato i confini esterni della ragionevolezza e sia stata esercitata in modo manifestamente arbitrario o se la relativa designazione sia divenuta, ictu oculi, non più rispondente alla situazione reale”.

In definitiva, il diritto di asilo è regolato da un sistema normativo multilivello, obiettivamente complesso, in cui ogni soggetto istituzionale deve esercitare il proprio potere-dovere nel rispetto dei principi generali, di rango europeo e costituzionale.

Non dimentichiamo che la nostra Costituzione, all’art. 10, ascrive al diritto di asilo una latitudine applicativa amplissima: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.”

L’autore: Andrea Maestri, avvocato immigrazionista e attivista per i diritti umani. E’ autore del libro Il penultimo respiro di Gaza, edito da Left (Left libri)

L’anno che verrà. E la pace che cerchiamo, non è quella di Trump

Ma la televisione – cantava Lucio Dalla nel 1979 nella canzone “L’anno che verrà” – ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando…». Se una delle caratteristiche dei poeti è la preveggenza, mai poeta fu più profetico di Lucio Dalla nel descrivere lo stato d’animo mondiale alla fine del 2024, in attesa che il 20 gennaio 2025 ascenda al soglio americano Donald Trump.

Tra le mirabolanti promesse di una nuova età dell’oro, Donald Trump ha garantito che, se avesse vinto le elezioni, in un batter di ciglia avrebbe dato termine alle guerre che insanguinano il pianeta. Per limitarsi ai conflitti più eclatanti e trascurando quelli meno appariscenti (il Sudan, per esempio), due erano i conflitti in corso il 5 novembre quando Trump ha vinto le elezioni: l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia iniziata il 24 febbraio 2022 e la reazione di Israele all’attacco terroristico del 7 ottobre 2023 a Gaza e in Libano. Trump era appena stato eletto, che il 29 novembre è scoppiato un terzo scontro in Siria. E ancora il neoeletto non si è insediato! Se il buon giorno si vede dal mattino …tempi duri per chi persegue la pace.

Il problema sta nell’arginare i capi di Stato malati di guerra ed è qui che si pone il problema dei pacifisti perché, sino al 2022, l’argine alla guerra è stata la deterrenza: tante bombe atomiche hai tu, altrettante ne ho io; il sistema di allerta sparerà le nostre bombe appena avremo il segnale che tu hai sparato le tue sicché ci sarà solo distruzione senza né vinti né vincitori.

Questo equilibrio che ha funzionato per decenni, dopo il 1945, è stato rotto dalla Russia il 24 febbraio 2022 alle ore 4,55 del mattino e l’impegno di tutti i Paesi è stato fino ad ora quello di evitare il ricorso alle bombe atomiche proseguendo con i metodi tradizionali di combattimento, sia pure evoluti nell’uso dei droni e dei missili ipersonici.

Ora il dilemma dei pacifisti consiste nel trovare un nuovo equilibrio che si aggiunga alla deterrenza ed eviti l’accendersi continuo di confronti armati. Pace si, ma quale pace?

C’è la pace della non violenza, quella alla Ghandi, la risposta passiva all’aggressione che abbiamo vista applicata, per esempio, dai giovani che manifestano bloccando le strade per poi farsi caricare di peso sui cellulari della polizia per essere tolti dall’asfalto. Un ottimo metodo dimostrativo, ma da utilizzare nei Paesi che rispettano i diritti umani e la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini; meno adatto ai Paesi sottoposti a regimi autoritari, come stiamo vedendo in Iran con il movimento “Donna vita libertà” dove le autorità rispondono ai manifestanti col terrore delle impiccagioni. In ogni caso, è un metodo assai rischioso su un campo di battaglia e potrebbe produrre una rapida estinzione dei pacifisti gandhiani, un po’ per sterminio e un po’ per la difficoltà di rinnovare le fila dei disposti ad immolarsi.

Ci sarebbe, in alternativa, l’ipotesi del pacifismo diplomatico, quello che vorrebbe portare i belligeranti ad un tavolo di trattative per risolvere il conflitto con la negoziazione, ma questo metodo presuppone una ragionevolezza dei contendenti di cui, allo stato, v’è penuria. Difficile condurre alla ragione chi ormai ne è privo e, anzi, è alterato dalla frustrazione di non poter raggiungere i propri fini con tutto quello che ne discende circa la responsabilità verso i propri suddit… pardon: cittadini, ai quali si deve dare giustificazione dei sacrifici imposti e del sangue versato.

Del resto, le trattative si sono sin qui potute imporre ai Paesi che dipendevano da una delle grandi potenze la quale veniva chiamata a svolgere un’opera di persuasione dall’alto, appunto, della sua potenza. Ma cosa fare quando a belligerare è una grande potenza in prima persona? Prospettiva difficile da realizzare quella del tavolo delle trattative, tanto più che il mondo sembra ormai diviso in due blocchi, l’americano occidentale e il cinese terzo mondista sicché, se uno dei due applica sanzioni ad un altro Paese, il rivale interviene per attenuarne l’efficacia.

C’è ancora la possibilità dell’uso dosato delle armi, col quale si vuole mettere in stallo il conflitto così da costringere i combattenti a prendere atto dell’impossibilità di prevalere sull’altro e, quindi, accettare la trattativa.

Ma si può chiamare questo un percorso per la ricerca pace? Per il pacifismo ci sono diversi approcci ma tutti hanno in comune il rifiuto della guerra dovendosi ormai dare per assodato che la pace è la via migliore per la soluzione più efficace, funzionale e conveniente dei conflitti. Ogni conflitto esplode in un suo proprio contesto che, a sua volta, richiede l’individuazione di una particolare strada per recuperare la pace sicché non tutte le soluzioni del passato possono valere per il presente o per il futuro. Dal passato, cercando in contesti assimilabili, possiamo prendere ispirazione, ma è guardando all’oggi che si deve inventare una soluzione pacifista adatta al momento. Il contesto mondiale attuale è pressoché inedito: due blocchi si contrappongono come in precedenza, ma la deterrenza non basta più perché le leggi internazionali vengono violate impunemente e gli organismi sopranazionali non hanno più il prestigio dei decenni trascorsi. Allora anche il pacifismo deve reinventarsi pena la sua marginalizzazione ed ininfluenza. E’ forse il tempo di un pacifismo globale e movimentista che, mutuando la trasversalità del movimento “Fridays for future”, invada contemporaneamente le piazze di tutto il mondo invocando la pace sotto le ambasciate dei belligeranti.

Nuove iniziative appaiono necessarie perché, più i mesi passano dal 24 febbraio 2022, più esplodono conflitti in varie parti del mondo come la Siria di questi giorni. Qui il sincero pacifista entra in una crisi profonda perché, se un miliziano jihadista come Abu Muhammad al-Jawlani, fino a ieri tagliagole del gruppo di Al Nusra, parallelo all’ISIS e legato ad Al Qaeda, si mette a capo di un cartello islamista e spodesta il re del terrore Bashar Al Assad, non si sa se gioire o preoccuparsi. Con questo capo che sceglie di abbandonare il soprannome di battaglia “Al-Jawlani” per recuperare il suo vero nome di Ahmed al-Sharaa onde accreditarsi come neo moderato, c’è da rallegrarsi oppure è un trucco? Certo, se neppure più dei talebani ti puoi più fidare perché cambiano livello di jihadismo a seconda del momento, tutte le strade sembrano aperte e, infatti, allo stato lo sono e il mondo resta per la Siria con il fiato sospeso. Verrebbe da dire “Non ci sono più gli islamisti di una volta, signora mia!” e invece ci sono e basta allungare lo sguardo verso l’Afghanistan per rimangiarsi l’osservazione. Ma in Siria, che posizione prendere? Più i giorni passano, più da Damasco arrivano segnali di effettiva moderazione: le carceri sono scoperchiate; le torture cui sono stati sottoposti gli oppositori del dittatore vengono illustrate nei loro dettagli raccapriccianti lasciando libero accesso alla stampa occidentale tra le celle ormai liberate; le fosse comuni per decine di migliaia di scomparsi torturati vengono scavate e le salme restituite ai loro cari; il sostegno finanziario del dittatore spodestato, ottenuto con l’esportazione della droga captagon, viene ampiamente documentato con le foto dei magazzini nelle mani del fratello di Bashar ancora pieni; in cambio della consegna delle armi viene concessa l’amnistia. Il tutto perseguendo un fine di verità su cosa è stato il regime degli Assad per cinquant’anni che riempie di orrore e soddisfazione per la sua fine. La vita normale nella capitale siriana sta riprendendo, ma ancora manca qualcosa di importante alla piena riabilitazione del Paese in questo suo nuovo corso. Quale sarà la libertà di stampa? Quale sarà il ruolo delle donne? A che livello verrà loro chiesto di indossare l’hijab? Quale livello di istruzione e politico potranno raggiungere (oppure: verrà loro concesso di raggiungere?). Solo il tempo potrà rispondere a queste domande.

Intanto accontentiamoci di qualche elemento di ottimismo: un tiranno sanguinario è stato spodestato ed è fuggito presso il suo protettore Putin (le disgrazie non vengono mai sole! Dio li fa e poi li accoppia. La mela non cade mai lontana dall’albero….). La sua caduta è fortemente limitante per le mire accerchiatrici di Israele da parte dell’Iran. Le scelte di Ahmed al-Sharaa sono oggi assai limitate dalla presenza in territorio siriano di ben quattro eserciti stranieri (Usa, Russia, Israele e Turchia). L’irrompere sulla scena internazionale di Ahmed al-Sharaa al posto del precedente Al-Jawlani e le sue prime parole di moderazione sono una realtà che per ora incoraggia una ulteriore via al pacifismo: quella del miracolo. Se San Paolo si convertì sulla via di Damasco duemila anni fa, perché il miracolo non potrebbe succedere ancora da quelle stesse parti?

Tuttavia, contemporaneamente, una singolare epidemia colpisce le democrazie occidentali: dalla Germania alla Francia, dalla Corea del Sud alla Georgia, dalla Romania ai Paesi dell’Africa come il Senegal e il Ciad. E che dire delle elezioni negli Usa dove, senza possibilità di errori, si è tornati ad insediare Donald Trump a capo della più importante democrazia mondiale! Proprio quel Donald Trump che aveva ingiustamente contestato come false le precedenti elezioni che lo avevano spodestato e che aveva incitato i suoi sostenitori all’assalto a Capitol Hill il 6 gennaio 2021. Il Donald Trump che aveva pagato con i fondi elettorali il silenzio di una porno star che frequentava mentre la moglie era incinta. Il Donald Trump condannato a New York per frode finanziaria ed a pagare una multa di 355 milioni di dollari. Il Donald Trump che alla fine del precedente mandato presidenziale si era portato a casa i segreti di Stato. Il Donald Trump che ha predisposto l’abbandono degli afghani nelle mani dei Talebani poi attuato da Biden. Il Donald Trump che ha ridimensionato l’impegno americano in Somalia contro i terroristi di Al Shabab. A quest’uomo, che non conosce certamente l’art. 54 della nostra Costituzione – che impone onore e disciplina a chi riveste funzioni pubbliche – vengono adesso affidate le speranze di riportare il mondo alla pace. Un paradosso che conduce all’apoteosi delle più bizzarre contraddizioni: adesso dobbiamo pure sperare che ne sia capace.

“L’anno che sta arrivando, tra un anno passerà…” proseguiva Lucio Dalla nella canzone citata in epigrafe e questa certezza pare il più solido ancoraggio per le speranze di pace.

L’autrice: Shukri Said è una giornalista italo somala, corrispondente per la BBC e Voice of America. E’ autrice e conduttrice della rubrica “Africa oggi” su Radio Radicale. Fondatrice dell’Associazione Migrare – Osservatorio sul fenomeno dell’immigrazione (www.migrare.eu). Già autrice per La Repubblica del blog “Primavera africana”

La persona dell’anno sono i figliocci di Mussolini

Nella redazione del quotidiano Libero, diretta dall’ex portavoce della presidente del Consiglio, hanno passato un lunedì furioso di pensieri e immaginazioni. Alla fine qualcuno probabilmente ha pensato che non ci fosse niente di meglio che dedicare l’ultima prima pagina del 2024 a Benito Mussolini, sbattendolo in una foto grande e poi costellandolo di irridenti editoriali. L’uomo dell’anno è Mussolini perché è pieno di gente che evoca un pericolo fascismo: questo è il ragionamento editoriale.

Ci sono andati vicini. La persona dell’anno di questo 2024 sono coloro che hanno aperto gli sfinteri potendo evocare Mussolini in assoluta tranquillità. Sono quelli che usano la nostalgia fascista come termometro della tenuta del proprio potere, sono quelli che ammiccano al fascismo giocando vigliaccamente su rimandi mai troppo espliciti (vigliaccamente, proprio come Benito Mussolini).

Sono quelli che intendono la libertà come il diritto di spargere la loro merda oppure quelli che rivendicano il diritto di non occuparsi (più) di alcune categorie di cittadini perché non sono utili all’Italia che hanno in mente. Sono quelli che vomitano sui dissidenti la loro maggioranza parlamentare, quelli che riscrivono la storia con quei pochi fatti che conoscono e hanno superficialmente studiato.

La persona dell’anno sono i figliastri di Mussolini che tra di loro si dicono che lui finalmente è tornato e che in pubblico si lamentano che se ne parli troppo, complimentandosi per averlo fatto succedere.

Buon 2025.

Giornalismo e patriarcato. Al fianco di Cecilia Sala, vittima due volte

Desta grandissima preoccupazione l’arresto a Teheran della giornalista Cecilia Sala, sequestrata il 19 dicembre alla vigilia del suo ritorno in Italia. Nonostante le rassicurazioni della Farnesina, essendo ben note le violazioni di diritti umani nelle carceri iraniane non si può non temere per la sua incolumità fisica e psichica: Sala è in isolamento a Evin, una delle più famigerate prigioni iraniane, dove tanti dissidenti politici, attivisti per i diritti umani sono stati torturati. In quello stesso carcere a breve sarà rinchiusa di nuovo anche la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, che rischia la vita, anche perché gravemente ammalata.

Mentre scriviamo l’agenzia Irna comunica che «La cittadina italiana è arrivata in Iran il 13 dicembre con un visto giornalistico ed è stata arrestata per aver violato la legge della Repubblica islamica dell’Iran. Il suo caso è sotto inchiesta». In pratica una carcerazione preventiva. Da più parti viene avanzata l’ipotesi che sia trattenuta come ostaggio nella trattativa per il rilascio di Mohammad Abedini Najafabadi, ingegnere iraniano dalla doppia cittadinanza svizzera, arrestato dalla Digos il 16 dicembre a Malpensa. È accusato di aver fornito tecnologia e informazioni strategiche ai Pasdaran. E gli Stati Uniti ne chiedono l’estradizione.

Purtroppo non è un fatto nuovo per il regime iraniano che tante volte in passato ha usato questi mezzi di ricatto. Purtroppo non è un fatto nuovo neanche che gli Stati Uniti chiedano all’Italia obbedienza e vassallaggio. Ora saranno i giudici della Corte di Appello di Milano a dover decidere dell’estradizione di Abedini. L’ultima parola, però, spetta al ministro della Giustizia Nordio. Ma come si muoverà il governo? Dovremo aspettare la visita del presidente uscente Biden il 9 gennaio per capirlo? Sarà in grado la presidente del Consiglio di difendere l’autonomia italiana dalle pressioni Usa che considerano l’Iran nemico? Sarà in grado di non sottostare ai ricatti di una teocrazia che ha in odio la libertà delle donne, la libertà di espressione e di stampa? Non è facile risolvere questa delicatissima partita che dolorosamente si gioca sulla pelle di Cecilia Sala.

Di sicuro certa stampa italiana, incurante dei rischi che corre la collega, non aiuta a tenere alta la bandiera di Sala e di tutti i giornalisti ingiustamente presi di mira e incarcerati solo per aver fatto il proprio lavoro. In Iran- Paese fanalino di coda di tutte le classifiche che riguardano la libertà di stampa – più di un’ottantina sono in prigione.

Inaccettabile in questo difficilissimo contesto è l’attacco all’identità professionale che Sala sta subendo in Italia da parte di svariati media: un tripudio di paternalismo, sessismo, nonnismo. Si va dal book fotografico della giornalista decontestualizzato dal suo lavoro pubblicato dal Messaggero alla celebrazione della perfezione dell’ovale del suo volto (Ferrara su Il Foglio), fino a chi è andato a riesumare tweet di dieci anni fa nei quali Sala polemizzava sul caso dei marò (Il Giornale e Libero) e a chi lamenta la troppa attenzione che i media hanno dedicato al suo caso rispetto a quello di Assange (Travaglio su Il Fatto quotidiano). Ma la medaglia dell’attacco più vergognoso spetta senza alcun dubbio a Vittorio Feltri che scrive «Cecilia Sala è nei guai per colpa sua, ossia a causa della sua condotta superficiale, per la sua avventatezza, per la sua sottovalutazione dei rischi, per la sua inesperienza», concludendo poi con un climax di offese. Insopportabile per la gerontocrazia giornalistica maschile che una giovane donna possa essere professionalmente preparata e impegnata, al punto di non pontificare in editoriali scritti dal divano di casa ma andare a vedere davvero come è fatto il mondo. Cecilia Sala è andata in Iran, avendo fatto tutti i passi necessari e con regolare visto di lavoro, per raccontare la straordinaria lotta non violenta che le donne del movimento Donna, vita, libertà portano avanti per la libertà, la laicità, per i diritti di tutti, a costo non di rado della vita (come purtroppo ci dicono tanti stupri, uccisioni, sfregi al volto subiti dalle attiviste e dai loro compagni), tutto questo per combattere quel patriarcato, islamista o occidentale, di cui l’esimio collega è un campione. Tutta la nostra solidarietà a Cecilia Sala che ha dato voce a coloro che sono state silenziate. Siamo al suo fianco. E al fianco della rivoluzione culturale che grida Donna, vita, libertà.

aggiornamento del 2 gennaio 2025:

Purtroppo l’anno nuovo non porta buone notizie riguardo a Cecilia Sala, la giornalista de Il Foglio e di Chora Media detenuta nel carcere di Evin in Iran. Le rassicurazioni fatte dal regime riguardo alle sue condizioni di detenzione non trovano conferma nei fatti. Non le è stato consegnato il pacco che le era stato inviato con generi di prima necessità. Niente libri, niente mascherina per poter dormire in una cella di isolamento che ha la luce costantemente accesa. A Cecilia Sala sono stati tolti anche gli occhiali da vista.

Il governo iraniano non ha formalizzato accuse specifiche, al di là di una presunte “violazione delle leggi della Repubblica islamica”.

Che cosa intende fare il governo Meloni per riportare a casa Cecilia Sala e perché siano rispettati i suoi diritti umani in questi giorni durissimi di detenzione?

E al fondo una domanda: perché dopo l’arresto dell’ingegnere iraniano Abedini, essendo nota e non da ora la strategia di ricatto iraniana che, all’occorrenza, usa gli stranieri come ostaggi, non ha avvertito e non ha messo in sicurezza la collega?

L’8 gennaio la giornalista italiana Cecilia Sala è stata liberata dal carcere iraniano

Il 12 gennaio il ministro Nordio annuncia che l’ingegnere iraniano Mohammad Abedini è stato liberato dal carcere italiano

Il giornalismo ai tempi di X: indignarsi è un affare

Non sopportano coloro che ficcano il naso nelle questioni italiane. Per Giorgia Meloni, per Matteo Salvini e per i loro elettori, Macron, Scholz, prima la Merkel, Von der Leyen e qualsiasi altro leader di Stato che non sia iscritto nella lista dei “sovranisti compiacenti” devono farsi i c***i loro.

Poi è arrivato Elon Musk, immigrato sudafricano e “criminale universale” (per ricorso alla gpa) , e loro l’hanno applaudito. Musk attaccava i giudici, Meloni e Salvini sorridevano sornioni. È toccato a Mattarella fare il patriota: i patrioti erano tutti intenti a spellarsi le mani.

Ora Musk ha deciso di rivolgere lo sguardo alla Germania. Sia chiaro, il cipiglio è quello di sempre, piuttosto stralunato e fuori fuoco. Sul giornale tedesco Welt am Sonntag Musk ha preso carta e penna ed ha scritto uno squinternato articolo per rilanciare il suo sostegno al partito di estrema destra Alternative für Deutschland (Afd – Alternativa per la Germania). Per il ceo di Tesla , “la rappresentazione dell’Afd come estremista di destra è chiaramente falsa, considerando che Alice Weidel, la leader del partito, ha un partner dello stesso sesso proveniente dallo Sri Lanka! Vi sembra una cosa da Hitler? Per favore!”. Un’analisi politica sopraffina, non c’è che dire.

La caporedattrice della sezione opinioni del giornale, Eva Marie Kogel, ha deciso di rassegnare le dimissioni. Il direttore e l’’editore del giornale hanno spiegato che “le posizioni polarizzanti” sono “libertà di espressione” e che l’articolo “ha avuto 340 commenti” in poche ore. È il prodotto interno lordo della provocazione e della sua indignazione.

Ma allora non vale la pena leggere il giornale, basta starsene su X. Che, tra l’altro, è proprio di Musk.

In foto Elon Mask, scattata da NORAD and USNORTHCOM Public Affairs – https://www.northcom.mil/Images/igphoto/2002117234/ (archived), Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80448544

La cultura dello stupro precede lo stupro

Tutto è cominciato il 12 dicembre 2024 quando ci è arrivato un comunicato stampa della presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli in cui ci informa già dal titolo che “Al concerto di capodanno di Roma video su maxi-schermi per dire no alla violenza contro le donne” e nel testo afferma che “Durante l’evento, saranno proiettati su maxi-schermi dei video della campagna #Nessunascusacontrolaviolenzadigenere, realizzata in occasione del 25 novembre, per ribadire che il nostro deve essere un impegno quotidiano e concreto. Attraverso queste immagini e messaggi, vogliamo sensibilizzare il pubblico, e in particolare le nuove generazioni, sull’importanza di un’azione costante per combattere ogni forma di violenza e promuovere la parità di genere. Il concerto sarà un’occasione preziosa per riflettere su un tema cruciale per la nostra società, unendo la forza della musica al valore della consapevolezza. L’amministrazione capitolina, anche attraverso questo grande evento che ci accompagnerà al nuovo anno, ribadisce il proprio impegno a tutela delle donne e per la parità di genere, promuovendo azioni concrete e valorizzando il ruolo delle giovani generazioni”

Un comunicato che dice molto per le donne, che ci fa stare tranquille e che ci piace.

“Chi parteciperà potrà godere di un concerto di grande livello ed è bello che un anno impegnativo come quello giubilare, possa essere salutato con una serata piacevole e di grande livello”, ha commentato il Sindaco di Roma Gualtieri.

Ha aggiunto l’assessore ai Grandi eventi Alessandro Onorato: “Non è mai facile organizzare questo concerto perché per Capodanno si scatena una specie di campagna acquisti per assicurarsi i nomi più in voga. Ma noi abbiamo sempre avuto gli artisti del momento, basti ricordare quelli degli anni passati come Lazza o Elodie. Il messaggio che lanciamo è che Roma è una città che ha ripreso vigore ed è tra le grandi città mondiali per la musica live. Ci aspettiamo il tutto esaurito, almeno 70/80mila persone.”

Sono rassicurazioni dove dentro troviamo la certezza di una coerenza onorevole e questo ci fa stare tranquille.

Poi l’annuncio in pompa magna dei nomi prescelti. Tra questi Tony Effe.

Con poche colleghe, presidenti delle Commissioni Pari Opportunità di cinque municipi, iniziamo a messaggiarci, incredule, sconvolte. Un tradimento, una coltellata in pieno petto, uno stupro alle tante parole spese, diventiamo la voce silenziata come quella delle donne afgane…

Ci hanno zittite ma possiamo usare le parole scritte per dirlo. Scriviamo un invito al Sindaco per chiedere di rivedere le scelte, motivando la nostra richiesta. La lettera diventa comunicato stampa. Ci fanno eco Silvia Costa e Elisa Ercoli a nome di Differenza Donna, poi le consigliere di Azione. Un silenzio assordante attorno a noi. La grande cagnara è venuta dopo.

L’uso improprio della parola censura. O forse cosciente: donne e uomini scesi al volo dai carri del gay pride, dalle manifestazioni del 25 novembre e dell’8 marzo, dal femminicidio di Giulia Cecchettin e da quello di Giulia Tramontano, dalle tabelle della conta di tutte le donne uccise per mano di un uomo, anno per anno, dalle interviste che parlano di censura, a corto delle nozioni principali dell’uso proprio e improprio delle parole, dimentichi di come si sfoglia un vocabolario, ignavi danteschi e indifferenti gramsciani, non colpiti da amnesia ma seriali cancellatori di quei loro stessi della settimana prima.

L’uso improprio delle scuse. Dice Gualtieri: “E’ risultato evidente che quella scelta avrebbe diviso la città e urtato la sensibilità di tanti abbiamo ritenuto opportuno chiedere un passo indietro. Avremmo dovuto compiere prima questa valutazione e di questo ci scusiamo con Tony Effe.”

Ci scusiamo con Tony Effe? Abbiamo buttato in vacca decenni di battaglie, di posizioni, di protocolli sottoscritti e pubblicizzati, progetti, bandi, incontri, convegni, dei CAV aperti in pompa magna, incontri nelle scuole. Alle donne nessuno ha chiesto scusa. Alle donne, una per una, a quelle che lottano ogni giorno dentro i propri ruoli, a quelle vittime di tanta efferata violenza, a quelle morte e agli orfani di femminicidio, a quelle che non si arrendono.

C’è una immensa violenza nelle stragi silenziose del silenzio. Un silenzio che è stato preceduto dal rumore di una amministrazione che aveva messo le donne nel suo piano programmatico, aperto bandi per l’imprenditoria femminile pensando proprio alle donne che, uscite da una vita di violenza, devono riprendersi la vita ed anche approntato, attraverso il CUG, un compendio sull’uso corretto della lingua in ottica di genere. Mi viene da pensare che le battaglie contro tutte le violenze sulle donne, per troppi siano solo una moda da seguire, almeno due volte l’anno, nelle “feste comandate”.

Quando io mi batto pubblicamente perché ogni quartiere sia a misura di donna, nonostante i sorrisini e gli sbuffi di uomini e donne del “oddio questa ancora con ‘ste storie”, voglio che tutti comprendano quanto un luogo strutturato per le donne sia adeguato per tutti, quanto la cultura possa vincere sul pressappochismo e sull’idiozia, sulla violenza, sull’ineducazione ai sentimenti ed al rispetto di genere e sul linguaggio, sulla lingua che viene usata, che essa sia scritta, parlata o della strada, come suggeriva Luca Serianni.

Allo stupro precede sempre la cultura dello stupro, alle violenze precede sempre la cultura della violenza. I femminicidi e gli stupri sono l’apice estremo di una cultura piramidale che passa anche dal linguaggio (e dal silenzio). La rappresentazione delle relazioni duali donna/uomo è uno dei temi di cui ci dobbiamo far carico affinché non si ceda alla normalizzazione della violenza.

Quello di Tony Effe è un linguaggio ascoltato dai ragazzini. Tutti gli altri non conoscono i testi, li hanno scoperti oggi. C’è chi parla di censura e chi si mette le mani nei capelli trasformandosi in uno scandalizzato urlo di Munch. C’è chi, invece, non ha detto una parola, chi ha continuato quella strage del silenzio perché non capisce o forse per non spoltronizzare uno status.

“Quindi da ora in poi sdoganiamo qualsiasi linguaggio misogino, omofobo, contro i disabili, sul body shaming… Perché chi si oppone a questo linguaggio viene tacciato di censura. Si fanno gli interessi delle donne o delle case discografiche”, ha scritto con consapevolezza Vladimir Luxuria su Instagram.

Poi c’è il silenzio, più grave, dell’unico responsabile, l’assessore Onorato, a cui bisognerebbe chiedere le dimissioni e una lettera pubblica di scuse.

Lo sappiamo bene: non arriveranno né le une né le altre.

L’autrice: Stefania De Angelis è presidente della Commissione pari opportunità Municipio Roma XV

Post scriptum, nota di redazione: Alla fine Tony Effe farà il suo concerto il 3i dicembre al Palazzetto dell’Eur con i colleghi e colleghe di scuderia che si sono schierati con lui.

Il concerto di Capodanno di Roma sarà come previsto al Circo Massimo con Pfm, l’Orchestraccia e altri. Ingresso gratuito. Qui l’intervista all’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio

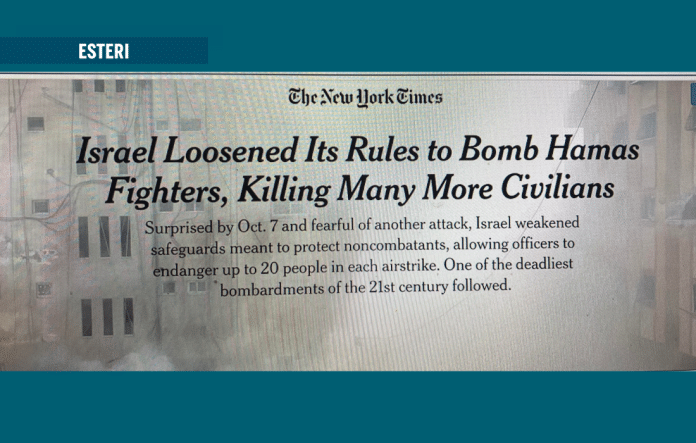

La strategia israeliana che considera centinaia di vittime civili un danno accettabile

Ci sono storie che non vogliamo sentire, verità che ci disturbano, ma che restano lì, pronte a gettare una luce impietosa sulla nostra esistenza. Una di queste arriva dalle pagine del New York Times, che ha rivelato una vicenda dai contorni inquietanti: nei primi mesi dell’assalto a Gaza l’esercito israeliano ha abbassato la soglia di tolleranza per le vittime civili, perseguendo obiettivi militari a ogni costo.

Venti morti. Un asterisco sanguinante ai margini della storia. Venti morti. È la quota di vite civili che si poteva sacrificare per eliminare un solo combattente di Hamas. Così recitava un ordine segreto impartito agli ufficiali israeliani, un decreto che puzza di morte. Venti civili per uno. Un calcolo freddo, una agghiacciante matematica del sangue.

“Harbu darbu”, si diceva tra le file dei militari. Un’espressione mutuata dall’arabo, che significa attaccare senza ritegno, senza risparmio, senza pietà. Le regole, quei confini fragili che in teoria distinguono una guerra da una mattanza, sono state sventrate da una logica spietata: la minaccia esistenziale. Era il 7 ottobre 2023, giorno dell’attacco dei miliziani di Hamas, quando il comando militare israeliano ha cambiato registro, giustificando il cambio di regole con una ragione apparentemente inoppugnabile: la sopravvivenza stessa dello Stato di Israele.

Da quel momento, la Striscia di Gaza è diventata una scacchiera su cui muovere i pezzi senza pietà. Ogni edificio, ogni vita, una pedina da sacrificare sull’altare della guerra. Un teatro di orrore dove l’unica regola è colpire, colpire ancora. Quasi 30.000 munizioni sono state sganciate nei primi due mesi, più di quante se ne verranno usate nei successivi otto mesi messi insieme. Ogni bomba, una lacrima di fuoco che brucia vite indifese. Un’equazione amara dove la precisione militare incontra l’imprevedibilità della sorte. E gli innocenti pagano il prezzo più alto.

Cinque ufficiali superiori hanno descritto lo spirito prevalente con la stessa frase: “harbu darbu”. Due parole che condensano la logica brutale di questa guerra, dove la distruzione più che un mezzo rappresenta un fine. Mentre Gaza moriva a piccole dosi, i comandi militari continuavano a iniettare veleno nelle sue vene, approvando attacchi che mettevano in pericolo centinaia di civili al giorno, autorizzando bombardamenti con un potenziale devastante mai visto prima in un esercito occidentale contemporaneo.

In questa guerra sporca, la tecnologia è l’ultimo carnefice, un assassino invisibile che opera dietro le quinte, rendendo la morte ancora più fredda e calcolata. Un sistema di intelligenza artificiale, ribattezzato Lavender, è stato utilizzato per individuare nuovi obiettivi. Un’innovazione tecnologica che, però, ha mostrato tutti i suoi limiti. I calcoli si basavano su modelli statistici e su dati frammentari, come il traffico di cellulari in un’area, piuttosto che su un’osservazione puntuale e approfondita. È un po’ come decidere di abbattere un intero edificio solo perché ci sono luci accese in un appartamento.

E quando gli attacchi erano diretti a leader di Hamas particolarmente importanti, il prezzo saliva, infatti, fino a 100 civili potevano essere considerati sacrificabili. Uno degli episodi più evidenti riguarda l’uccisione di Ibrahim Biari, comandante di Hamas, in un raid che, secondo l’osservatorio Airwars, ha causato almeno 125 morti civili.

Le vite di chi è rimasto intrappolato in questo calcolo crudele spesso non trovano spazio nei rapporti ufficiali. Un padre, una madre, un bambino che dormiva nella stanza accanto diventano statistiche, numeri che si dissolvono tra i dati delle operazioni militari. Il NYTimes ha scoperto che l’esercito israeliano ha ridotto drasticamente l’uso dei cosiddetti “roof knocks”, quegli avvertimenti che permettevano ai civili di mettersi in salvo prima di un attacco. Al loro posto, bombe da una tonnellata hanno raso al suolo interi palazzi, cancellato quartieri, trasformando una città in un cimitero a cielo aperto. Un’apocalisse annunciata, dove l’uomo ha dimostrato, ancora una volta, di essere più bravo a distruggere che a costruire.

Questa non è solo una storia di bombe, numeri e strategie militari. È la cronaca di un massacro, la storia di un’umanità gettata al macello, di vite sacrificate sull’altare di interessi più grandi. Un sistema che macina uomini come carne da cannone. È la denuncia di una logica che, in nome della sicurezza, sembra dimenticare che la sicurezza vera non può essere costruita sul sangue degli innocenti.

Il report del New York Times offre uno sguardo inedito su una delle guerre più letali del nostro tempo, ma non basta. Dietro le fredde righe dell’inchiesta ci sono storie di violenza e di sopraffazione. C’è una responsabilità collettiva, un’eredità di dolore che dobbiamo affrontare. La Striscia di Gaza, oggi, è uno specchio che ci costringe a guardare cosa siamo diventati quando smettiamo di chiederci cosa valga davvero una vita umana.

L’autore: Andrea Umbrello è direttore editoriale & Founder di Ultimavoce