Lynn Boylan, deputata a Strasburgo nel gruppo della Sinistra al Parlamento europeo – GUE/NGL, è una delle due europarlamentari del partito repubblicano irlandese Sinn Féin, nel quale milita dal 2005. Quarantotto anni, dublinese, attiva per molti anni sul fronte dell’ambiente e del cambiamento climatico, Lynn Boylan è stata eletta alle elezioni europee dello scorso giugno nella circoscrizione di Dublino. Con lei abbiamo parlato delle imminenti elezioni generali nel suo Paese, dell’avanzata dell’estrema destra irlandese, del suo ruolo di presidente della Delegazione del Parlamento europeo per i rapporti con la Palestina e infine della politica del governo italiano in tema di immigrazione e le sue possibili ricadute a livello europeo.

Il 29 novembre, la Repubblica d’Irlanda andrà alle urne per le elezioni anticipate per il rinnovo del Dáil Éireann, la Camera dei deputati. I due principali partiti irlandesi, Fine Gael e Fianna Fáil, entrambi di centro-destra, che hanno governato in questa legislatura in coalizione con i Verdi, si presentano all’elettorato con programmi distinti, in apparente competizione l’uno con l’altro, ma è noto che aspirano a proseguire l’esperienza di governo insieme. Se, in mancanza di una possibile alternativa di centro-sinistra, avessero la possibilità di continuare a governare e la necessità di un terzo partner di coalizione, si parla di un possibile interesse per il Partito Laburista (dato al 4 per cento), che tuttavia al momento esclude una tale possibilità. Dall’altra parte Sinn Féin, il principale partito di opposizione, si avvia all’appuntamento elettorale indebolito rispetto alle elezioni generali del 2020, nelle quali era emerso come primo partito (24,5 per cento dei voti di prima preferenza rispetto al 22,2 di Fianna Fáil e al 20,9 per cento di Fine Gael). I sondaggi, che nell’estate 2022 vedevano il partito repubblicano addirittura al 36 per cento nelle intenzioni di voto, lo danno in declino quasi costante ormai da un anno. Come abbiamo visto lo scorso giugno i risultati di Sinn Féin nelle elezioni europee e amministrative hanno momentaneamente raffreddato le speranze della leader Mary Lou McDonald di essere la prima donna a ricoprire la carica di Taoiseach (Presidente del Consiglio).

I giochi, in ogni caso, sono tutt’altro che fatti. Il rischio che il tema dell’immigrazione finisse per dominare le elezioni (tema che paradossalmente minacciava di mettere in difficoltà soprattutto Sinn Féin) è stato di fatto smentito e, d’altro canto, anche per il partito del premier Simon Harris non mancano le incognite. Nonostante il buon livello di gradimento personale di Harris, in carica come segretario da pochi mesi, Fine Gael deve rinunciare a un numero molto alto di candidati in grado di garantire la riconferma e quindi i relativi seggi al Dáil: i deputati che si sono ritirati dalla corsa e hanno annunciato le dimissioni sono ben 18, più della metà della pattuglia parlamentare uscente. Inoltre, a pochi giorni dal voto il partito del premier è in calo nei sondaggi, mentre Sinn Féin è in ripresa. E poi c’è sempre l’incognita indipendenti, un magma di deputati pronti a far valere con il governo in carica gli interessi locali di cui sono portatori, che nella legislatura che va a chiudersi contava più di 20 seggi sul totale di 160.

Lynn Boylan, pensa che il suo partito riuscirà a convincere l’elettorato a non farsi distrarre dai sondaggi e dalle difficoltà che Sinn Féin ha attraversato in tempi recenti e a concentrarsi sulla necessità del cambiamento e sui temi che avete messo al centro della campagna elettorale, in primo luogo la crisi degli alloggi e gli effetti del carovita?

Beh, mi auguro di sì. Non sarò ovviamente candidata, avendo partecipato alle elezioni europee di giugno, ma sono contenta di potermi impegnare nella campagna elettorale per i colleghi. Inutile negarlo: i sondaggi non dicono quello che ci saremmo augurati. Era chiaro d’altronde che non sarebbe stato semplice mantenere lo slancio che ci hanno dato le elezioni del 2020. Tuttavia, credo che nell’andare a votare per il Parlamento la gente rifletterà attentamente sulle possibilità di scelta rispetto a cosa vuole che un governo faccia per il Paese. Al momento Fine Gael sta chiaramente vivendo della popolarità che gli ha dato il cambio di leader, con un nuovo segretario pieno di energia che viaggia da una parte all’altra del Paese, commenta tutto quello che succede. Credo però che l’elettorato abbia iniziato a notare il fatto che Simon Harris sembra più impegnato a commentare ciò che fa il suo governo piuttosto che a guidarne l’azione. Detto questo, sta a noi convincere coloro che nel 2020 hanno deciso di darci fiducia di farlo anche questa volta e insistere sul fatto che se vogliamo il cambiamento dobbiamo dare il nostro voto per ottenerlo. In Irlanda abbiamo avuto al potere gli stessi due partiti politici per 100 anni [Fianna Fáil e Fine Gael, Ndr], in una forma o l’altra. Sta a noi di Sinn Féin fare del nostro meglio in questa campagna elettorale per far passare in modo efficace il messaggio che se le persone sono stanche della crisi degli alloggi, del costo della vita e preoccupate per lo stato della sanità pubblica un’alternativa c’è e va sostenuta.

Riguardo all’immigrazione, il tema sembra essere passato un po’ in secondo piano rispetto alla campagna per le elezioni europee e amministrative di giugno, nella quale è stato decisamente dominante. In quel periodo abbiamo visto in atto una campagna online molto aggressiva, diretta soprattutto contro Sinn Féin. È un aspetto che va sottolineato e che ha spinto molti a chiedersi chi ci fosse dietro a quella campagna, visto e considerato che Sinn Féin non è mai stato al governo della Repubblica d’Irlanda. Quindi, ribadisco che confido nel fatto che la gente si concentri soprattutto su questioni diverse da quelle tipiche delle elezioni locali o europee; in altre parole, è un momento in cui ci si chiede a chi sia saggio affidare il Paese. È su questo che dobbiamo lavorare.

Da nazionalista e repubblicana irlandese, cosa prova quando vede l’estrema destra irlandese cercare di appropriarsi dei simboli della storia del suo Paese, come la bandiera dell’insurrezione di Pasqua del 1916, figure come James Connolly e Patrick Pearse o quando sente rappresentare l’immigrazione da Paesi stranieri come la “nuova colonizzazione dell’Irlanda”?

Mi fa sentire molto a disagio vedere il tricolore sventolato nel contesto di proteste che non hanno proprio niente a che vedere con lo spirito del repubblicanesimo, né con il nazionalismo nel quale si riconosce Sinn Féin: un nazionalismo cosmopolita, simile a quello del Partito nazionalista scozzese o del movimento basco o di quello catalano. Un nazionalismo totalmente diverso, dunque, da quello professato dai movimenti di estrema destra.

Pensi che, fino a un po’ di tempo fa, quando in campagna elettorale suonavamo alle porte, un tricolore dietro i vetri di una finestra era incoraggiante, ci dicevamo “Ecco dei potenziali elettori di Sinn Féin”. Adesso, a meno che non vediamo il tricolore e accanto la bandiera palestinese non sappiamo se troveremo un’accoglienza amichevole o no. Insomma, come dicevo, è una cosa che mette a disagio e penso che sia importante fare il possibile per riprenderci quei simboli e non dare l’impressione di accettare supinamente che vengano usati in quel modo. Dobbiamo assolutamente riappropriarcene.

Di recente, ad esempio, ho fatto realizzare delle borse di stoffa con il tricolore, l’effigie di James Connolly e la sua celebre citazione che dice, “Irlandese, non azzardarti a tirare una pietra a uno straniero: potresti colpire un tuo familiare”. Ne abbiamo diffuse moltissime, ce le hanno chieste da tutta l’Irlanda. Il messaggio è chiaro: questi sono i valori repubblicani, i valori del nazionalismo nel quale crediamo. E sono quanto di più lontano dall’estrema destra si possa immaginare. È importante indossare il volto di James Connolly, così come il tricolore, con orgoglio, per dare un messaggio forte. È quello che dobbiamo fare tutti per riappropriarci di quei simboli, a partire dai rappresentanti politici e dagli attivisti impegnati nel sociale.

Passiamo alla Palestina. Ci spiega in cosa consiste la Legge sui territori occupati? Leggo che è stata presentata nel 2018 e approvata l’anno seguente. Come mai non è stata ancora varata? E poi le chiedo: quali misure prenderebbe un eventuale governo guidato da Sinn Féin per favorire una soluzione pacifica in Medio oriente e fermare l’offensiva israeliana su Gaza e sul Libano?

La Legge sui territori occupati è stata introdotta al Senato dalla senatrice indipendente Frances Black, quindi è passata alla Camera e ha superato tutti i passaggi, prima di essere bloccata dal governo, che sostiene che sia in conflitto con le regole del mercato unico dell’Unione europea. Tuttavia, prima delle politiche del 2020 la questione è stata posta all’attenzione dei partiti e, con l’eccezione di Fine Gael, tutti si sono detti favorevoli a fare entrare in vigore la legge. Poi, però, Fianna Fáil e i Verdi sono andati al governo con Fine Gael e Fine Gael ha continuato a bloccare la legge, nonostante diversi pareri qualificati sostengano che il provvedimento non sia in conflitto con le regole del mercato unico dell’Ue. Nel frattempo la Corte internazionale di giustizia ha dichiarato illegale l’occupazione dei Territori palestinesi e il governo di Simon Harris ha detto che questa decisione cambia il contesto e che ci sarebbero le condizioni per sbloccare la legge. Tuttavia il Taoiseach ha deciso comunque di rimandare la decisione a dopo le elezioni. È difficile non trattare quella decisione con una buona dose di scetticismo e pensare a un espediente elettorale, dal momento che il governo sa bene che la Palestina è un argomento molto caldo e caro a tante persone qui in Irlanda: è chiaro quindi che per Fine Gael sia importante fare passare il messaggio che l’intenzione sia quella di prendere la decisione giusta. Tuttavia nessuno garantisce che, all’indomani del voto, e soprattutto nel caso in cui Fine Gael conservasse una posizione dominante nel nuovo governo, la Legge sui territori occupati sarebbe effettivamente varata.

Per quanto riguarda il mio partito, Sinn Féin sostiene senz’altro la Legge, come ha sempre fatto, e ha pronte altre leggi di sua iniziativa, come quella sul disinvestimento, che intendiamo fare approvare se andremo al governo. Oltre a questo, riteniamo sia importante affrontare la questione dell’aeroporto internazionale di Shannon e dell’utilizzo del suo spazio aereo. Il sito di informazione online The Ditch sta facendo un ottimo lavoro di informazione che ha rivelato come l’Irlanda sia complice del genocidio in corso. Lo spazio aereo di questo Paese viene utilizzato per il trasferimento di armi verso le forze armate israeliane. Armi che poi, per ironia della sorte, vengono usate per minacciare i soldati irlandesi del contingente Unifil di stanza in Libano. Se parliamo di pace, mi pare di poter dire che Sinn Féin sappia bene, più di chiunque altro, che la pace si fa solo ed esclusivamente con i negoziati. Ma servono anche facilitatori onesti ed è indispensabile che le parti vogliano davvero la pace e purtroppo sappiamo che Netanyahu vuole che il conflitto prosegua, perché sa che, se ci fosse un cessate il fuoco e finisse la guerra, lui dovrebbe andare davanti a un giudice e la sua carriera politica sarebbe finita. Il premier israeliano, quindi, non ha alcun interesse a un cessate il fuoco. Questo perciò è il dilemma che ci troveremmo ad affrontare se andassimo al governo: la nostra linea sarebbe senz’altro di avviare un processo di pace fra le parti interessate, ma temo che con Netanyahu non ci siano le condizioni per mettere in campo un processo di pace destinato a durare.

Lo scorso ottobre, dopo uno dei più sanguinosi raid israeliani su Gaza, lei ha parlato al Parlamento europeo chiedendo all’aula e all’Europa: «Non è ancora il momento di tracciare una linea rossa? Dov’è finita la bussola morale dell’Unione europea»? Da presidente della delegazione del Parlamento europeo per i rapporti con la Palestina cosa ritiene che dovrebbe fare l’Europa per fermare l’offensiva israeliana su Gaza e sul Libano?

La prima cosa che si potrebbe fare sarebbe sospendere l’accordo di libero scambio con Israele. Inoltre, è necessario pensare alle sanzioni. Abbiamo visto con quale rapidità l’Europa si è mossa nel caso della Russia, a seguito della guerra in Ucraina. Decisione condivisibile, ma la velocità di cui è stata capace in quel frangente fa riflettere. Il problema qui è che Israele non ha intenzione di fermarsi, continuerà a fare quello che sta facendo finché glielo si lascia fare. Israele non è stato mai chiamato a rispondere delle numerose incursioni su Gaza, del blocco imposto alla Striscia o dei suoi insediamenti illegali. Quindi penso che quella sia la prima cosa che dovrebbe fare la Commissione europea. Purtroppo sembra che non ci sia il consenso necessario, quindi a questo punto è necessario che i singoli Paesi prendano misure unilaterali ed è per questo che è importante che in Irlanda la Legge sui territori occupati sia varata al più presto, per dare un segnale forte che almeno l’Irlanda non ha intenzione di tollerare alcun trattamento speciale nei confronti di Israele davanti alle leggi internazionali e ai diritti umani.

Presiedere la Delegazione del Parlamento europeo per i rapporti con la Palestina è per me un grande onore, ma ovviamente comporta anche una grande responsabilità, vista la situazione. Una sfida importante per la delegazione è quella di cercare di portare il suo messaggio fuori dalla cerchia delle forze che tradizionalmente sostengono il popolo palestinese, cioè le formazioni di sinistra. Il mio approccio è improntato alla massima apertura; sono convinta della necessità di ascoltare anche le opinioni diverse dalla mia, ma allo stesso tempo non intendo farmi trascinare in una discussione senza fine sul 7 ottobre, perché sappiamo bene che tutto questo non inizia il 7 ottobre. Così come non intendo perdere tempo con domande del tipo “E allora Hamas?” o “Condanni Hamas?”, perché anche quella è una cosa che non porta a niente.

Quello che intendiamo fare, invece, è consultare i colleghi del Parlamento europeo su temi particolari legati al conflitto. Intendiamo chiedere, per fare un esempio, a chi non mostra particolare interesse per la sorte dei civili palestinesi: “Hai a cuore la sorte dei bambini? Il loro diritto all’istruzione, il loro diritto alla salute”. O ancora, “Ritieni importante tutelare la libertà di informare, la sicurezza dei giornalisti?” In questo conflitto, finora, sono morti 170 giornalisti. Dove sono i sindacati della stampa? Perché non alzano la voce? L’obiettivo ovviamente è quello di ampliare il discorso in modo da fare emergere la tendenza ad applicare due pesi e due misure a seconda di chi è coinvolto in una determinata situazione. Un’altra prospettiva è quella di genere: vogliamo invitare le persone a riflettere sul dramma delle donne costrette a partorire senza antidolorifici, addirittura con taglio cesareo senza anestesia, in condizioni igieniche carenti, a partire dalla disponibilità di acqua pulita. Dov’è la Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere del Parlamento europeo? Le donne palestinesi non hanno diritto all’attenzione che riservate ai diritti di altre donne?

Questo è ciò che ho intenzione di fare insieme alla delegazione; l’idea è quella di fare appello a diverse aree di interesse, invitando le persone a… come posso dire… a mostrare empatia.

A volte sembra che i palestinesi non meritino lo stesso livello di diritti umani, lo stesso grado di empatia rispetto a chiunque altro. Cercheremo di fare leva su quello per “umanizzare” le vittime e il massacro al quale stiamo assistendo.

Vorrei in conclusione spostare un momento lo sguardo sull’Italia e lo faccio con una veloce domanda su una sua nuova collega di gruppo politico al Parlamento europeo: ha già avuto occasione di incontrare ed eventualmente avere uno scambio di vedute con Ilaria Salis?

Non ho ancora avuto modo di lavorare davvero insieme a lei. Era seduta proprio accanto a me nella prima sessione, ma poi purtroppo hanno cambiato la disposizione dei posti. Ho assistito però agli attacchi che ha subito dall’estrema destra in aula. Spero di avere presto la possibilità di lavorare insieme a lei.

Cosa pensa del “piano Albania” del governo italiano? Pensa che l’iniziativa del governo Meloni possa aprire fratture nell’approccio attuale della maggioranza dei Paesi europei rispetto all’atteggiamento da tenere nei confronti delle persone che fanno domanda di asilo?

È un bel problema. Abbiamo visto il Partito popolare europeo votare con l’estrema destra per consentire l’erezione di barriere, tipo quelle di Donald Trump, e questo sotto forma di un emendamento al bilancio. Per questo ritengo che il Parlamento europeo dovrebbe guardare cosa succede al suo interno, così come la Commissione. È stato il Partito popolare europeo che in passato ha facilitato l’ascesa di Orbàn e del partito Fidesz, regalandogli una patente di rispettabilità quando lo ha ammesso nel suo gruppo, e ha sdoganato il linguaggio dell’estrema destra. Penso che gli altri partiti debbano fare i conti con questa situazione perché va riconosciuto che, al di là delle loro differenze, hanno sempre mantenuto un cordone sanitario attorno all’estrema destra. Il Partito popolare europeo invece no: continua a sdoganare certi argomenti, appoggia emendamenti dell’estrema destra, accetta accordi su alcuni punti. Credo quindi che il nodo fondamentale sia l’atteggiamento del Ppe, che rappresenta il gruppo politico più grande ed esprime la presidente della Commissione europea e tuttavia continua a legittimare l’estrema destra e rilanciarne i temi. E sappiamo bene i disastri che ne possono derivare.

L’autore: Carlo Gianuzzi è co-autore e co-conduttore di “Diario d’Irlanda”, trasmissione diffusa da Radio Onda d’Urto

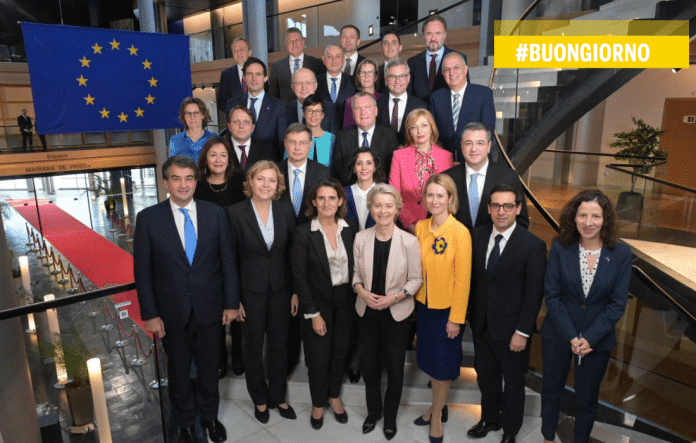

Nella foto: l’eurodeputata Lynn Boylan