Parole e immagini. In dialogo serrato e appassionante. Da una parte le vignette di Mauro Biani, immediate, incisive, come graffianti editoriali. Dall’altra l’approfondimento e le domande cruciali sollevate dal giornalista Roberto Vicaretti. In comune l’attenzione per i diritti umani, per i temi della pace e della nonviolenza, a cui l’illustratore ha dedicato tante sue opere grafiche, e il giornalista di Rai news i suoi libri (fra cui Non c’è pace scritto con Romina Perni). Da questo intreccio di percorsi nasce il libro Dove sono i pacifisti? (People) che i due autori presentano il 2 giugno alla Festa dell’Anpi provinciale della Capitale “Roma libera e antifascista”, che si svolge per tre giorni dal 31 maggio.

Per presentare questo loro denso, prezioso, libro – che contiene un loro dialogo (il titolo è già un programma: Per la pace, una sfida culturale e costituzionale) e sette capitoli di vignette commentate – li abbiamo intervistati, a partire da una medesima domanda, ma separatamente, per fare emergere meglio le loro differenti personalità e profili professionali. Ecco cosa ci hanno detto:

Mauro Biani, non si può parlare di pace ma la si può disegnare?

Forse sì. Forse è un modo più accettato. Le varie espressioni artigianali, artistiche- le canzoni, i disegni, le vignette- sono tollerati, a volte.

La matita può più della penna, specie di questi tempi?

Diciamo che rispetto alla parola scritta è un’arma in più… anche se il termine è improprio visto l’argomento. Per questo faccio vignette che mi danno modo di essere molto sintetico e di dire la mia su varie questioni.

Come la guerra?

Sì è un argomento che tratto da sempre, su cui mi arrovello molto. Fin da giovanissimo come obiettore di coscienza e poi nel rapporto con movimenti nonviolenti che continua. Seguo le loro attività da una ventina di anni, anche se non sono tesserato. Ho conosciuto dei buoni maestri. Capitini e Dolci erano e sono figure per me importantissime.

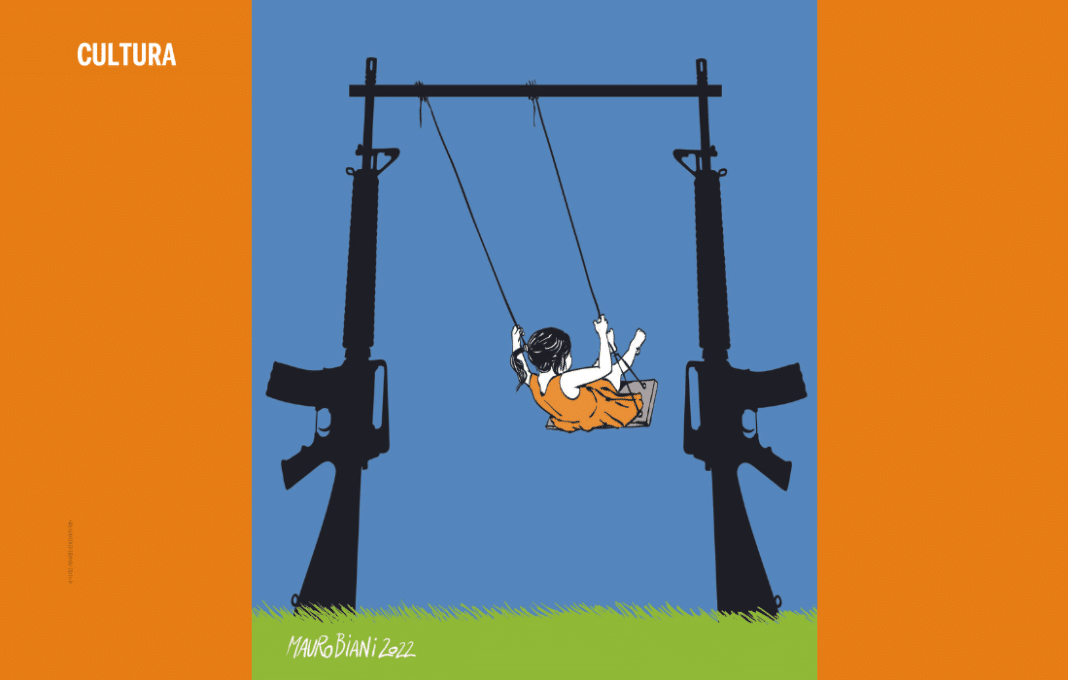

Protagonisti delle tue vignette sono spesso i bambini, ingenui e dirompenti rispetto alla visione cinica di alcuni adulti. Sono il tuo alter ego in qualche modo?

Sì e sono migliori di me. Se vuoi, in fondo, è anche uno stratagemma narrativo perché il bambino è quello che fa le domande di base, è quello che deve capire perché gli bombardano casa, per quale motivo deve stare su un barcone, piuttosto che prendere un aereo o un traghetto. Non dimentichiamo che i bambini sono fra le prime vittime delle guerre. Mi danno l’opportunità di sviluppare un punto di vista molto umano, universale.

La tua opera grafica è anche una riflessione sull’antropologia: il primo capitolo del libro, non a caso, richiama l’evoluzione in maniera ironica, facendo vedere come si sia passati dal bastone al fucile…

Temo che abbiamo fatto pochi passi avanti da questo punto di vista. Nonostante gli avanzamenti fatti in tanti campi, dalla scienza alla riflessione filosofica, all’arte, la violenza e la risoluzione violenta dei conflitti è ben lungi dall’essere eliminata. In quella vignetta che citi faccio vedere che l’unica evoluzione è stata quella nel campo delle armi, purtroppo.

Con la matita smonti il dogma della ineluttabilità della guerra.

Io non vorrei arrendermi a questa presunta ineluttabilità. Secondo me il conflitto è giusto che ci sia, è normale. Quel che aborrisco è la guerra. Sono d’accordo con l’articolo 11 della nostra Carta in cui si dice che la Repubblica ripudia la guerra. Non c’è scritto “non mi piace”, il verbo “ripudia” dice molto di più. Non a caso è stato scritto da chi la guerra l’aveva vista, da chi aveva visto la dittatura ecc. E credo che sia importante ricordarlo. Questa supposta ineluttabilità delle armi o dell’armarsi, secondo me, non deve rimanere l’unica opzione sul campo. Non è vero che sarebbe da “adulti” mentre gli altri sono solo sognatori. La storia ci dice che a parte rarissimi casi non si è risolto niente con le armi: aumentano morti, le tragedie, gli odi che si perpetuano per generazioni. Con l’invasione russa dell’Ucraina il dibattito pubblico è diventato solo scontro. Quasi impossibile il confronto fra punti di vista differenti. Chiunque parli di pace veniva e viene bollato come putinista.

Anche nel caso del conflitto a Gaza chi critica le politiche di Israele viene definito antisemita. I ragazzi che chiedono il cessate il fuoco vengono manganellati. Che ne pensi?

Tutti i ragazzi che protestano vengono manganellati in Italia. A prescindere. Quelli pro Gaza, quelli che protestano contro gli antiabortisti nei consultori, quelli che contestano il ministro, quelli che si mettono seduti incollati vicino a un’opera d’arte per protestare contro le cause del Climate change. Da questo punto di vista io sto con tutti i ragazzi. Le loro manifestazioni sono molto vicine alla nonviolenza che utilizza altre tecniche specifiche. Le proteste degli studenti sono assolutamente innocue, usano strumenti della democrazia. Solo nei regimi totalitari non si può manifestare.

Nelle tue vignette c’è sempre il vissuto emotivo, la storia di chi troppo spesso nelle cronache è solo un numero. È un modo per opporsi alla de-umanizzazione che subiscono i migranti e la popolazione civile a Gaza?

Questa de-umanizzazione è una vera tragedia. Più aumentano i numeri, più si è un numero. Mi fa pensare ad altri momenti della storia, anche se non paragonabili. I nazisti scrivevano un numero sulle braccia alle persone. È una metafora così chiara e così drammatica. Più aumentano i morti a Gaza e Rafah e in mare, più questa realtà si realizza.

Come fermare questa ulteriore deriva?

Per prima cosa bisogna recuperare un po’ di umanità. Sviluppare empatia. E poi fare quello che ognuno di noi può fare anche nel suo piccolo. Conosco tante attività che tengono aperte le luci, gli spazi.

Quando è cominciata questa narrazione che cancella la soggettività dei migranti?

Nel 2017 mi ha colpito molto la criminalizzazione delle Ong che salvano i naufraghi. In quel momento mi sono detto: questi sono tutti matti, completamente impazziti. Purtroppo hanno soffiato sul fuoco parlando alle pance di qualcuno. Poi è la paura che ti frega. L’aggressività scatta dalla paura della differenza, della diversità. Invece bisogna conoscere, prendere atto di quel che succede, anche di questa cavalcante de-umanizzazione. Io cerco di farlo con le vignette, qualcun altro lo fa con la letteratura, altri con gli articoli. Tenere aperta la porta all’umanità è fondamentale.

Dobbiamo fare opposizione, resistenza?

Io non potrei fare altro! A me alcune cose sembrano addirittura ovvie, banali. Ma vedo che c’è la volontà anche politica e giornalistica di dare voce sempre alle stesse persone. Si parla molto di censura, ora. Non dimentichiamo che ci sono persone censurate da tutta la vita come gli esponenti del movimento nonviolento. Pochissime volte vengono invitati attivisti come Vignarca della Rete pace e disarmo, solo per fare un esempio. È molto difficile che un pacifista venga invitato per esporre la propria idea. Poi magari uno può non essere d’accordo, ma sapere che c’è quel tipo di idea è importante.

Roberto Vicaretti, in questo momento non si può parlare di pace ma la si può disegnare?

Certamente si può disegnare di tutto, in tutti i tempi, perché la matita è un grande spazio di libertà. Secondo me se ne può anche parlare, nei luoghi, nei modi più giusti, perché gli spazi ci sono. Diventa sempre di più uno spazio di coraggio. È quasi disobbedienza al pensiero dominante, però.

Quando sono cominciate questa difficoltà a parlare di pace nel dibattito pubblico e sui media mainstream e la delegittimazione di chi ci prova?

Ricordo che anche nei momenti più difficili e di più aspro confronto fra posizioni – penso per esempio alla guerra in Afghanistan, ma anche al secondo conflitto in Iraq – non era difficile parlare di pace. C’erano spazi, luoghi mediatici, comunicativi e fisici, in cui si poteva fare questo tipo di ragionamento. Poi qualcosa è cambiato ma non saprei individuare un momento preciso, vedo piuttosto un percorso, un processo accompagnato da un’estrema semplificazione, nel senso di una banalizzazione del dibattito pubblico. In un confronto che si fa sempre più rapido e radicale, nelle frasi che si scelgono riguardo a una tematica complessa, articolata, delicata come è la pace questa trova meno spazio rispetto alla guerra.

Perché trova meno cittadinanza?

Perché in questa polarizzazione è sempre quasi tutto bianco e nero. Ma se è chiaro che la pace è bianco, per spiegare quel bianco bisogna fare un ragionamento molto più articolato. Poi a tutto questo, dal mio punto di vista, va aggiunto l’indebolimento del mondo politico, sia cattolico che progressista, di sinistra, che cercava di sviluppare una riflessione su queste questioni.

Gino Strada, al quale hai dedicato con altri il libro La miglior cosa che possiamo fare diceva che la guerra è disumana, bisognerebbe scardinare il dogma che la guerra sia ineluttabile?

Sì, penso di sì. Userei l’espressione “rivoluzione culturale” se non ricordasse a tutti noi momenti bui. Diciamo allora che ci vorrebbe una rivoluzione antropologica del pensiero umano. Un modo diverso di stare nel mondo, con maggiore consapevolezza del significato delle cose. Ci vuole anche la volontà di scardinare alcuni retro pensieri che ci accompagnano da sempre. Per esempio ci dovremmo liberare di frasi fatte sulla pace e sulla guerra, detti latini, che non ci aiutano a risolvere rapporti conflittuali con l’altro, che può anche essere un popolo, una tribù, una nazione.

Ciò che certe frasi fatte, date per assodate, negano è che i conflitti si possono risolvere in maniera più efficace con un approccio nonviolento…

È impegnativo, certo, ma il pensiero pacifista è rivoluzionario nella sua complessità e nella sua totalità perché ribalta l’ordine dei fattori in tutti i campi, compreso quello dei rapporti sociali, dei diritti e dei rapporti economici. Non puoi attuare una politica di pace se al contempo attui politiche basate sulla competizione estrema dal punto di vista economico, fatta sulla pelle delle persone, dei lavoratori e delle lavoratrici. Quello pacifista è proprio un altro modo di stare al mondo e nella socialità. Rende tutto sì affasciante ma anche dannatamente difficile.

Stimolare pensieri, suscitare riflessioni, è una parte importante del nostro lavoro. Tu lo fai mostrando le vignette di Biani nella rassegna stampa di Rai news ma soprattutto sviluppando con coerenza un filo pensiero in tutto il tuo lavoro giornalistico. Come fare per evitare quella de-umanizzazione che a volte passa attraverso una informazione fatta di numeri più che di storie?

Io penso tu abbia assolutamente ragione. I numeri sono una trappola comunicativa per noi quando affrontiamo questi temi, ma anche quando affrontiamo i temi economici che sono strettamente legati ai numeri. Dire che nella striscia di Gaza dall’inizio dell’operazione di Israele ci sono state ormai più di 34mila vittime va fatto, perché il numero è abnorme, è inaccettabile, di impatto. Nelle nostre teste, nei nostri cuori nelle nostre coscienze c’è questa consapevolezza. Se io ripeto che ci sono state 34mila vittime, e che il numero continua a crescere di giorno in giorno, ho inevitabilmente una reazione in chi mi legge e in chi mi ascolta. Ce la deve avere perché è un numero inaccettabile per un uomo e per una donna. Detto questo il numero è talmente abnorme che spersonalizza le vittime. Dire che sono morte 100 persone nel Mediterraneo sul momento è uno choc, ma poi resta un numero, un bilancio, una statistica. Invece andrebbero raccontate le vite che si perdono, le storie di queste persone. Ma come fai a raccontare le storie se l’attuale governo israeliano non ci fa entrare a Gaza per fare il nostro lavoro? I colleghi palestinesi sono stati le prime vittime. Abbiamo perso moltissimi colleghi di Al Jazeera e di altre testate. Un’altra cosa che dobbiamo raccontare con forza maggiore è che i cittadini di Israele non possono vedere cosa fa il loro governo a Gaza perché Netanyahu ha silenziato Al Jazeera. Tutto ciò ci dice quanto il nostro lavoro possa essere fondamentale. Se fosse informata l’opinione pubblica israeliana potrebbe in potenza reagire molto di più a quel che sta facendo il suo governo.

*

Gli appuntamenti Roma libera e antifascista con Left

La presentazione del libro di Vicaretti e Biani alla festa dell’Anpi provinciale di Roma, alla città dell’Altraeconomia nel quartiere Testaccio della capitale si tiene il 2 giugno alle 18. I due autori saranno intervistati da Amalia Perfetti dell’Anpi. Segnaliamo inoltre, il 1 giugno, alle 17 la presentazione della graphic novel Uniti nella stessa lotta. Memorie di Giacomo Matteotti (People) di Tommaso Catone introduzione di Stefano Catone, dialoga con gli autori Morena Terraschi. E alle 18 l’incontro sul tema “Fascismo e neofascismo nella storia d’Italia” con Stefano Catone, Davide Conti, Fabrizio De Sanctis, Ilaria Moroni e Giovanni Tamburrino, modera Simona Maggiorelli.

Qui il programma completo